Исток реки

Долина реки делится на три участка, отличающихся величиной продольных уклонов и характером взаимодействия водного потока с дном и берегами русла.

В верхнем течении эрозионные процессы выражены сильнее, происходит размыв грунтов. Средний участок – зона транзита наносов (продуктов разрушения русла и берегов), нижнее течение – зона аккумуляции [Котляков, 2007, с. 221].

Исток реки – место, с которого появляется постоянное течение воды в русле. Истоком реки может быть место выхода подземных вод, верховое болото, озеро (озерно-русловых системах), точка слияния двух малых водотоков.

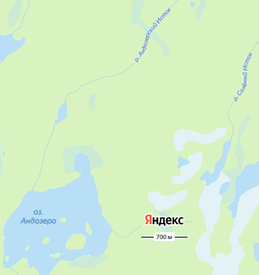

Картосхема

Исток и верховье реки Внежа из осушенного верхового болота

Малые водотоки: Андозерский Исток, Соленый Исток, бассейн р. Лая

Фотогалерея

Народные термины

Верхотúна – ‘верховье реки, исток’: «А нерестятся рыбы в верхотине реки» (Выт.); «Плоты гоняли, плошкоты гоняли с верхотины. Едешь на плоту, так одни леса мелькают» (Подп.) [СРГК, 1, с. 182].

Вершúна – ‘верховье, исток реки’: «По Варзуге, на вершине самой добывали жемчуг» (Тер.); «Как река на озеро идет, это устье, а начало есть, вершиной зовем, из болота вершина» (Кирил.) [СРГК, 1, с. 182].

Головá – ‘исток, начало реки, ручья’: «Голова нашей реки — в болоте» (Мал.); «В реке хвост — это где она в озеро входит, кончается значит, а голова — это откуда река течёт. Если ехать по течению, поедем в хвост, говорится, а против течения — в голову» (Бор. + Валд., Мал., Ок., Хв.) [НОС, с 171].

Жерелó (жéрлó) – ‘исток и устье’: «Выход из озера в реку, начало, называют жерлом» (Новг.) [НОС, с. 254].

Исток – из иллюстрации к пáберега – ‘низкая узка я полоса земли вдоль берега’: «Тут вот паберегой всё пойдёте, к истоку и выйдете» (В.-У. Алекс.) [СВГ, 6, с. 116].

Исток – ‘река, берущая начало в озере’: «Нет истока у его (озера)» (Верхне-Тоем. Арх., 1960) [СРНГ, 12, с. 257].

Рассоха – ‘речка, исток реки’ (Арх., Боричевский, 1842- 1847) [СРНГ, 34, с. 221].

И вот с это, с нашэ Ню́кчао́зеро Ню́кча река́ берёт исток с нашэ Ню́кчао́зера, вот у жэ Нюкча дере́вня, железнодоро́жная ста́нцыя Ню́кча есь, Сумпоса́д, вон туда Нюкча ухо́дит э́то. Духорька убьёшь Кондратьев Д. П. Онеж. (Нюхчозеро) Мызников, 2021, с. 612

Топонимы

Заше́ек – ‘название озерного залива с истоком р. Колвицы’ [Мызников, 2021, с. 160]

Коломец. – ‘мыс и залив в истоке Волхова’: «Коломец — это мыс, где Волхов кончается, а Ильмень начинается. И залив там, запашина така, тоже Коломец зовётся. Спросят: «Где ловил?» — «Да на Коломце», — скажут» (Новг.) [НОС, с. 418].

Ручьевицы – ‘ручей, вытекающий из болота’ (Мош.) [НОС, с. 1047].

Андозерский Исток – ручей, Приморский муниципальный округ, Архангельская область.

Соленый Исток – ручей, Приморский муниципальный округ, Архангельская область.

Комментарии

В русских говорах Северо-Запада зафиксировано общерусское слово исток, а также несколько терминов, в том числе анатомическая метафора голова.

В иллюстрациях упоминаются основные виды истоков рек. Ими могут стать:

- выходы подземных в низине или на склоне холма: «Рячо́нка з Бу́йка [название холма] течёт» (Пск. Жидилов Бор) [ПОС, 2, с. 107];

- болото: «Рецка Внежа, ана з балатоф взяфшы, километраф на двянадццать балата» (Оп. Сидорово) – из иллюстрации к взявши [ПОС, 3, с. 177];

- озеро: «Та́я ряка́, като́рая выхо́дя с о́зера» (Печ.); «На́ша рика́ пратика́ит с Лю́тинскава о́зира, а ре́чка выхо́дит, и абразу́ицца рика́» (Остр.) – из иллюстрация к выходить –‘брать начало (о реке, ручье)’[ПОС, 6, с. 195].

Самые малые водотоки и ручьи могут начинаться в понижениях рельефа в лесу, на поле: «Река у нас Вбугаж называлась, она из лесу и взялась» (Тарн., Алфер.) – из иллюстрации к взяться – ‘взять начало, вытечь (о реке)’ [СВГ, 1, с. 70]; «Текёт у нас и рецка Пидмозерка, втора река Пидма. Пидма производится от речки Пидемки, котора из болота» (Подп.) – из иллюстрации к производиться – ‘начинаться, образовываться’ [СРГК, 5, с. 262]

Взя́ться – ‘о реке, ручье. Взять начало, иметь исток’: «А река́ Ло́вать далёка взяла́сь-та, к о́зеру Ильме́нь» (Холм. Гора); «Взя́фшы с пале́й прито́к ма́линький» (Оп. Сидорово); «Глубо́кий руцэ́й, он взёмш(ы далёко, а фпада́е в о́зеро» (Гд. Чудская Рудница); «На́ша рика́ яшшё за Лю́тина взя́фшы, а фпада́ит ф Тро́йци» (Кр. Дубари. + Н-Рж. Вехно; Пуст. Чертёж) [ПОС, 3, с. 176].

Истоки рек в сакрализованном ландшафте маркируют культовые постройки, которые могут дать название водотоку: Часовенка – ‘речка, протекающая северо-западнее с. Яжелбицы и впадающая в р. Полометь’: «У истоков Часовенки была небольшая. часовня» (Валд.) [НОС, с. 1268].

Модельные объекты

ООПТ «Исток реки Оредеж в урочище Донцо»

Источники информации

Котляков В.М., Комарова А.И. География: понятия и термины: пятиязычный академический словарь: русский английский французский испанский немецкий. М.: Наука, 2007. 859 с.

Фото

Богданов О. Колвицкое озеро. https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=yzWQ_hhtGSLnj6Wm7YVlNQ&image_size=X5L

Кириченко В. Река Колвица. https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=vbl11zUrpBYAuxVL5JQYog&image_size=XXXL

Составители словарной статьи

А. А. Соколова