Литология дна

Литология дна

Донные грунты образуются в озерном водоеме с момента его возникновения. Осадконакопление определяют процессы седиментации, биоседиментации и трансседиментации терригенных минеральных веществ и органических взвесей, садки хемогенных солей. Мощность донных отложений зависит от возраста водоема и скорости осадконакопления. Она определяется путем отбора кернов (проб в виде столбика грунта диаметром 5–10 см) грунтовыми трубками или бурением до поверхности коренных грунтов озерной котловины.

В распределении современных осадков по поверхности дна озер выражена зональность фракционного состава. Она зависит от возраста, размеров и формы озерных чаш, от структуры седиментационного баланса, гидродинамической активности водной массы и биопродуктивности планктона и макрофитов — цветковых водных растений. Обычно крупность осадков убывает от берега к центральной, более глубокой части котловины, что связано с уменьшением воздействия волнения, течений и других факторов. Рыхлые отложения могут переоткладываться при переносе течениями или взмучивании на мелководьях сильным волнением. На участках литорали, защищенных от волн изгибами берега, островами или косами, формируются макрофитные отложения. В сильно заиленных мелководных озерах зональность современных отложений отсутствует.

Из отмерших водных растений, остатков живых организмов и почвы на дне пресных водоемов скапливаются многослойные органоминеральные отложения. Это сапропель – гнилостный липкий ил, содержащий более 10% органического вещества (детрит, переработанный микроорганизмами и беспозвоночными зообентос). Минеральная часть формируется за счет деятельности водных организмов, привноса минеральных веществ с водосборов и питающих озеро грунтовых вод. Верхний разжиженный желеобразный слой сапропеля называют пелоген. Он уплотняется с глубиной в студневидную и пластично-однородную массу, в которой аэробная микрофлора сменяется анаэробной. В плотном сапропеле по оттенку можно различить сезонные микрослои. Летние слои – более светлые, обогащенные органическими веществами; зимние – более темные с большой зольностью. В дистрофных озерах в результате заболачивания образуются торфянистые илы, имеющие минимальную зольность. В составе торфяной массы присутствует большое количество трудно разлагающихся растительных остатков [Эдельштейн, 2018]. Гиттией [шв. Gyttja – ‘иловая грязь’] называют озерно-болотные и лагунные илы, содержащие 20–50% органического вещества в виде торфяного сапропелевого геля, остатков планктона и экскрементов животных.

Состав донных отложений озер Северо-Запада весьма различен и имеет разную мощность. Осадки прибрежной зоны крупных озер представлены глыбами, валунами, галькой, песками различного гранулометрического состава, которые сдерживают развитие макрофитов. В более глубоководных частях озер в условиях спокойного гравитационного осаждения взвеси малой плотности формируются гранулометрически однородные, хорошо отсортированные тонкие глинисто-алевритовые осадки. В чашах мелководных озер накапливаются илы и сапропели. В зоне Балтийского щита осадки местами отсутствуют. Выходы коренных кристаллических пород представлены бараньими лбами – куполовидными выступами, удлиненными и изометричными в плане, разбитыми системами трещин.

Иллюстрации

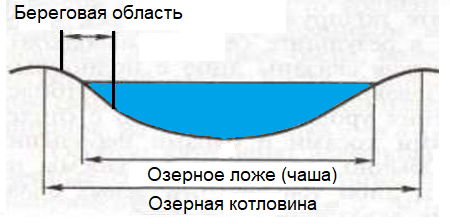

- Схема озерной котловины

- Отбор пробы донных отложений пробоотборником. Онежское озеро. Фото Е. В. Головань

- Проба донных отложений. Север Онежского озера. Фото Е. В. Головань

- Удаление воды из пробы донных отложений. Фото Е. В. Головань

Видеоиллюстрации

Отбор проб донных отложений. Север Онежского озера 1. Автор Е. В. Головань.

Отбор проб донных отложений. Север Онежского озера 2. Автор Е. В. Головань.

Народные термины

Коренные кристаллически породы

Луда – ‘мелкое место в озере с твердым дном’ «О́куня на лу́ды ловили, вот то́же при́было ме́сто, камени́стоё и прибылое, кре́пкое» (Нюхчозеро); «Лови́ща под водо́й, дере́вня, под водо́й ужэ там лу́да, зимой не замерзает, во́дохошь, вода́ туда́ -сюда́ хо́дит, как водорозли́ф» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 246].

Лу́дья – ‘мелкое место в озере с твердым дном’: «О́куня на лу́ дьях, щука́, где, где хо́дит, нересту́ ет она́ дак к бе́регу идё́т ф траву́, тут и ста́вишь» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 246].

Пе́чка – 'самое мелкое место озерной мели': «Луды — мелкие места на озере, рыбачат у нас на лудах. Самое мелкое место луды — печка» (Медвежьегор. КСРГК) [Мызников, 2021, с. 784].

Приме́ль – ‘водное пространство рядом с отмелью (обычно с твердым дном)’: «Есь у нас ну так называ́етса при́мель, по о́зёру едешь, глыбо́ко вро́де, ты́на, ты́на, ты́на, потом смо́тришь, твё́рдо ме́сто пошло́, и ко́лышка не поста́вить. То́ко у́дочку заки́дываешь, о́кунь цоп, цоп, цоп, и при́мель с ме́тра глубина́ ево́. Вот так называ́етсэ, в ка́ждой дере́вне, в ка́ждой, э́то посло́вицэ поре́дне та́кжэ» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 398, 622].

Реликтовые осадки

Глины

Бе́лая гли́на – ‘глина светлого оттенка’: «Ещё обнару́жыли в Нёкшала́мбины бе́лу гли́ну старики́, дак ве́ришь нет, на бе́рек как вот э́то пе́чко посмотри́» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 45].

Гли́на – ‘огнеупорная горная порода вязкая во влажном состоянии и служащая материалом для гончарных изделий, строительных работ’: «У нас така гли́на была, как это есь такая, в воде, а вот добыва́ли, в ла́мбине [озеро в лесу – А. С.]» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 99].

Современные осадки

Валунно-галечные осадки

Во́дная ко́рга – ‘подводная каменистая гряда’: «Но, вострова́ есь в о́зере, вокру́ к э́той ко́рги водно́й» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 77].

Каменистое дно: «Есь пеща́ное дно, камени́стое, есь коря́жыстое. Ужэ́ привыка́ешь к э́тим места́м, зна́ешь где што, како́е дно» (Фефелов Е. Е. Сегеж. (Надвоицы) «Воичозеро») [Мызников, 2021, с. 638].

Ка́мушки – ‘каменистое дно’: «Лу́да, где каме́нья бо́льшы, там сплошны́е каме́нья, ма́леньки, но ка́мушки, там нали́м наросту́ет» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 175–176].

Опо́ка – ‘каменистое место на дне озера’: «Опока – зацепление на дне, типа камня» (Вожма Гора) [Мызников, 2021, с. 323].

Носóк – ‘каменистая отмель у берега озера’: «А камни у озира, эта насок» (Гд.) [ПОС, 21, с. 439].

Песчано-галечно-валунные осадки

Чо́рога – ‘место в водоеме с каменистым дном’: «Чо́рога, ну эт ка́мни песо́к на чо́роге, чо́рога. Это попада́ет места́м, бывает у́дишь, я́коря нет, дак ко́лышка не поста́вишь» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 547].

Песчаные осадки

Лýда – ‘песчаный возвышенный участок илистого дна’: «Лудами называют белый песок посреди озера, в черном дне» (Подп. + Пуд.) [СРГК, 4, с. 154–155].

Озёрнóй крýпный песóк (Гд., Кр., Остр., Тор.) [ПОС, 22, с. 92].

Озеровый песок – озеровый – ‘озерный’: «Песок озёровый, и на Сухом Озере есть песок» (Мош.) [НОС, с. 705].

Песо́к – ‘горная порода, состоящая из мелких частиц (зерен) кварца или других твердых минералов’: «У нас фсе берега ф песку» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 349].

Песочливое озеро – песочливый – ‘с песчаным дном’: «Toe песочливое озеро, там и рыбы много» Кондоп.) [СРГК, 5, с. 483].

Песчаное дно: «Есь пеща́ное дно, камени́стое, есь коря́жыстое. Ужэ́ привыка́ешь к э́тим места́м, зна́ешь где што, како́е дно» (Фефелов Е. Е. Сегеж. (Надвоицы) «Воичозеро») [Мызников, 2021, с. 638].

Шу́ра – ‘песок’ (Вожма Гора) [Мызников, 2021, с. 558].

Илистые осадки

Жúдéль – ‘ил’: «Глико, у нас озеро, всё в жиделё, вся вода грязная» (Плес.) [СРГК, 2, с. 59].

Жúдéль – ‘илистое жидкое дно реки, озера’: «Бывает, ползёт якорь по жидели, по илистому жидкому дну-mo, а как на острову, так сразу станет» (Люб.) [НОС, с. 257].

Жúдень – ‘ил’: «Бездонное озерко, круглое место и дна нет, жидень такая, всё вязнет» (Медв.) [СРГК, 2, с. 60].

Ил – ‘ил’: «Кромкой гонит воду по ветру, а тиной вода идёт в ветер. Тина — ил. Вот это тина. И по тины вода идёт в ветер, встречу. Тину, ил, шестом щупаю — вышли» (Ст.) [НОС, с. 1186].

Липкий – ‘вязкий, засасывающий’: «Озеро травянистое, тина там, липко оно» (Выт.) [СРГК, 4, с. 123].

Мякоть и мякость – илистые отложения: «Глубокие места, где ил, или даже мелкое, зовут мякость» (Медв.) [СРГК, 4, с. 282].

Ня́ша – ‘ил’ (Вожма Гора) [Мызников, 2021, с. 302].

Тúна – ‘озерный ил’: «На тины больше, ил такой, пихай, скоко хочешь. Слизель — начинается мякоть, в тину можно пихать два-три метра. Песок, потом привал — густая жидкость и тина — сама, жидкость, глубоко колышек входит. От крежу, от берегу песок, тина на середины» (Мст.); «Тина — жидкое дно в озере (об Ильмене). Берег отлогой, а в озере тина, пехай жердину. Хватает ли плотное или не хватает?» (Новг.) [НОС, с. 1186].

Чёрное днó – из иллюстрации к лýда – ‘песчаный возвышенный участок илистого дна’: «Лудами называют белый песок посреди озера, в черном дне» (Подп. + Пуд.) [СРГК, 4, с. 154–155].

Топонимы

Илистое – озеро, муниципальный округ Кировск, Мурманская область.

Иловское – озеро, Березовикское сельское поселение, Окуловский район, Новгородская область.

Иловское – озеро, Кирилловский муниципальный округ, Вологодская область.

Каменское – озеро, Травковское сельское поселение, Боровичский район, Новгородская область.

Каменское – озеро, муниципальное образование Себеж, Псковская область

Песочное – озеро, Боровёнковское сельское поселение, Окуловский район, Новгородская область.

Песчаное – озеро, Бронницкое сельское поселение, Новгородский район.

Песчаное – озеро, Струго-Красненский район, Псковская область.

Комментарии

Состав донных отложений влияет на состав промысловой ихтиофауны и условия плавания, поэтому особенности литологии дна озер Северо-Запада достаточно полно представлены в терминологической лексике местных говоров. Можно выделить группы терминов, обозначающих а) выходы кристаллических пород (записаны в Прионежье и соседних районах, расположенных в зоне Балтийского щита); б) реликтовые осадки, которые формировались во время освобождения поверхности ото льда, в том числе белые глины – терригенные осадки с минимальным содержанием органики; в) осадки мелководий разного гранулометрического состава (каменистые и песчаные); г) осадки более глубоководной части озер (илы). При этом информанты отмечают изменение состава отложений с глубиной: «От крежу, от берегу песок, тина на середины» (Мст.) [НОС, с. 1186]. О неоднородности состава донных отложений говорит также информант, раскрывающий значение термина лýда – ‘песчаный возвышенный участок илистого дна’: «Лудами называют белый песок посреди озера, в черном дне» (Подп. + Пуд.) [СРГК, 4, с. 154–155].

Модельные объекты

Берега Онежского озера с песчаными пляжами и мелководьями. Рыборецкое сельское поселение, Прионежский район, Республика Карелия.

Берега Онежского озера с песчано-гравийными отложениями. Сельское поселение Андомское, Вытегорский район, Вологодская область.

Берега Чудского озера, заросшие макрофитами. Гдовский район, Псковская область.

Дно озера Тоболки с мелкозернистыми песчаными и детритовыми отложениями. Полновская волость, Гдовский район, Псковская область.

Илистые отложения карстовых озер. Новгородская область.

Сапропели озера Самро. Лужский район Ленинградской области.

Посещение модельных объектов

Наибольший интерес представляют илы, обнажающиеся после спуска карстовых озер.

Дно мелководного озера Самро сложено преимущественно песчано-галечными отложениями, ил появляется на расстоянии около 1 км от берега (мощность слоя достигает 3 м). Отложения сапропеля подходят к самому берегу в западной части акватории.

Источники информации

Кириллова В. А., Распопов И. М. Озера Ленинградской области. Л.: Лениздат, 1971. 152 с.

Прыткова М. Я. Гидрологический режим и заиление малых разнотипных водоемов Северо-Запада: монография / отв. ред. чл.-кор. РАН В. А. Румянцев. СПб.: Наука, 2011. 194 с.

Толстобров Д. С. Литологические особенности донных отложений малых озер в депрессии озера Имандра, центральная часть Кольского региона // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. Выпуск 7. 2020. С. 221–225.

Шелехова Т.С., Лаврова Н. Донные отложения озер Карелии: палеоэкологические и палеоклиматические реконструкции // Геология Карелии от архея до наших дней. Петрозаводск: Институт геологии КарНЦ РАН , 2011. С. 204–212. URL: Бarchei_204-212.pdf (karelia.ru).

Эдельштейн К.К. Лимнология (Бакалавр. Академический курс). М.: Юрайт, 2018. 398 с.

Составители

Головань Е. В., Соколова А. А.