Ложбина

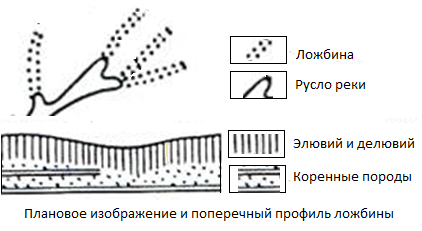

Ложбина верхнее (по течению) звено гидрографической сети, слабовыраженная вытянутая незамкнутая впадина водно-эрозионного происхождения, относительно широкая (10–200 м) и неглубокая (до нескольких метров). Склоны пологие (3–10°), обычно задернованные, плавно переходят в вогнутое, наклонное днище. Форма в плане имеет извилистая, иногда чётковидная. По морфометрическим показателям относятся к микрорельефу. Ложбины развиты в придолинной части водораздельной равнины. Происхождение водно-эрозионное, иногда карстовое или смешанное. В период весеннего снеготаяния нередко заполнены водой, летом покрыты влаголюбивой растительностью [Ложбина // Большая российская энциклопедия 2004–2017.

Леонтьев, Рычагов, 1979, с. 141].

Слабо выраженные ложбины, постепенно переходящие в лога, характерны для озерно-ледниковых равнин. В среднем течении реки Луги они прослеживаются далеко в глубь водораздельной равнины.

На фотографии представлена ложбина в вершине лога. Прибортовая часть долины реки Луги.

Картосхема

Фотогалерея

Народные термины

Водомо́йня – ‘протока, ручей, образовавшийся движением талых или паводковых вод’: «Водомойней зовём ручей, который вода сама себе прорыла, и который сам себе устье нашёл» (Помор., Гемп) [Мызников, 2021, с. 77].

Врáговúна – ‘низменное, углубленное место; также высохшее русло реки, ручья’ (Великолукск., Тороп., Холм. Пск., 1855) [СРНГ, 5, с. 182].

Лáмба: «Это яма, а с двух сторон крежики, и вода текёт, там весной воды много, пробесть [пробежать] не можно, там мосточки сделаны были, дерево ронено, чтоб перейти можно было (Кондоп.) [СРГК, 5, с. 5580].

Лоток – ‘луг между двумя взгорьями; ложбина’: «Лоток внизу, а повыше-то кряж» (Пест.); «За сушилкой-то лоток будет, а за лотком, то така ямурина» (Люб.); «В лотке косят между двум пашням» (Хв. + Бор., Мош., Ок.)

Лоток – ‘яма продолговатой формы’: «Если яма долгая. — лоток» (Хв.) [НОС, с. 523]

Мочевúна (мочáвина, мочлевúна) – ‘сырое, топкое место’: «Там такая мочевина, водина, мокро, вода» (Полав.); «Тут не ручей, а мочлевйна така , тут-то сухо, а там .мочлевтна, не болотечко, а низкое место, сыро постоянно» (Кр. + Бат., Валд., Вол., Люб., Мош., Новг., Под., Сол., Ст., Тихв., Холм., Пуд., Шим.) [НОС, с. 568].

Нúжина – ‘ложбина, низина’: «Нижина после горушки, с той стороны да с другой, ручей там бежит» (Медв.) [СРГК, 4, с. 22].

Нúзговина – ‘низкое место, низина’: «Тут вот в соснах така ниговина-то есть, в общем, лужина» (Карг.) [СРГК, 4, с. 24].

Низóвина – ‘низменное место, низина’: «Там в поле идешь, и вдруг низовина, в низовине трава хорошая, а на бугру плохая» (Новг.) [СРГК, 4, с. 24].

Пéнтус – ‘низина, по которой течет вода’: «Как низина идёт, там тецёт вода - пёнтус это. В пёнтусе-то ёлки растут да багула» (В-У. Илат.) [СВГ, 7, с. 24].

Покать – ‘пологость, некрутой склон’: «Под горку идешь, ручеек стекает к речке, покать ведь там» (Белоз.)

Потóчина – ‘поток вешней или дождевой воды, ручей’ (Сев.-Двин., 1928, Вельск Арх., 1957-1958, Старорус. Новг.) [СРНГ, 30, с. 310].

Притóчка – ‘ручеек’: «Когда леса окружные были в сохранности, снег в них таял исподволь и бежали в озеро ручьи тихие да приточки» (Кубенское озеро, Волог., 1898) [СРНГ, 32, с. 24].

Проточина – ‘русло с текущей, проточной водой’: «Одна жилка ключа в нашей ляге, это течение, проточина под землей» (Кирил.) [СРГК, 5, с. 310].

Промóй – ‘ложбина, впадина, в которой стоит вода’ (Даль. Мезен. Арх., 1885): «Какой полой — скажут, молоды — те не поймут» (Арх. Север.) [СРНГ, 29, с. 107].

Промóй – ‘место (ложбина и т д), промытое (обычно весенней) водой’ (Слов. Акад., 1847; Арх., 1885; Мурман., Онеж., Коми АССР) [СРНГ, 32, с. 188].

Промóй – ‘место (проток из реки в реку, ложбина и т д), промытое (обычно весенней) водой’ (Слов. Акад., 1847; Арх., 1885; Мурман., Онеж., Коми АССР) [СРНГ, 32, с. 188]

Разлóй — ‘ручей’: «Ручей, по которому скатывается вода весной или после дождя с горы» (Волотовский район) [НОС, с. 999]

Ручьевúна – ‘русло, высохшего ручья, часто, сырое, низкое, заболоченное’: «У ручьевины веники ломала» (Ст.) «В ручьевины-то сыро ещё, а надо, бы уж косить» (On.) «Опускается в подгор-то, а там така ручьевина» (Люб.); «Если яма долгая — лоток, если яма долгая с зигзагом —ручьевина» (Хв.) [НОС, с. 1047].

Ручевúна и ручьевúна – ‘ручей (и русло ручья – А. С.)]’: «В летнее время ручьевина там пересыхает» (Онеж.); «Там ручевина такая текёт, ручей» (Карг. + Кириш.); «Ручевина-то, где ручей проходит» (Выт.); «В ручью-то расте трава длянная, а потом-то, как вода уйде, на ручевйне и косили» (Кириш.) [СРГК, 5, с. 585].

Ручевúнка и ручьевúнка – ‘ручей’: «Ручевинка есть через дорогу» (Выт.); «Озёра там, черное, белое, эти ручевинки туда стекаются» (Тер.); «Я пила, така ручьевйнка в поле, в лежевинке» (Пуд.); «Туда есть ручьевинка-то небольшая» (Плес.) [СРГК, 5, с. 585].

Ручéвник – ‘ручей’: «Ручёвниками в лесу ведь дорога-то» (Онеж.) [СРГК, 5, с. 585].

Стёк – ‘ручей талой воды’: «Поточина — ручеек или просто стёк воды в речку» (Новг.) [НОС, 1141].

У́йта – ‘низменность, затопляемая весной и высыхающая летом’ (Усть-Цилем. Коми АССР, КСРНГ) [Мызников, 2019, с. 824].

Комментарии

Ложбины обычно фиксируются носителями говоров как понижения рельефа с близким залеганием верховодки и влаголюбивой растительностью или места, где весной стоит вода. Понятие ложбина отчасти соответствует народному понятию весенний ручей, включенному в вопросник Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ). Наличие тока воды при этом не является обязательным условием. С геоморфологическим понятие ложбины часто смешиваются понижения рельефа другого генезиса (староречья, понижения между прирусловыми валами и т. д.). Слабосточные понижения часто маркируют заросли ольшаника, обозначаемые с помощью трех признаков как низкие топкие места, поросшие ольхой – олёх в новгородских говорах [Строгова, с. 84].

Модельные объекты

Ложбины в придолинной части водораздельных равнин, сложенных рыхлыми отложениям, особенно в весенний период.

Источники информации

Леонтьев О. К., Рычагов Г. И. Общая геоморфология: Учеб. пособие для географических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1979. 287 с.

Ложбина // Большая российская энциклопедия 2004–2017. [Электронный ресурс]. URL: https://old.bigenc.ru/geography/text/2181894?ysclid=llp7zaxv6f242654176 (дата обращения: 12.11.2022).

Микрорельеф // Большая российская энциклопедия 2004–2017. [Электронный ресурс]. URL: https://bre.mkrf.ru/geography/text/2212761?ysclid=llnqkkwxo9146324433 (дата обращения: 12.11.2022).

Михайлов К. В. Развитие процессов овражной эрозии в условиях ландшафта Лужско-Плюсской озерно-ледниковой равнины: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. СПб., 2007. 16 с.

Чалов Р. С. Русловые процессы (русловедение): учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. 565 с.

Размыв дороги в Киришском районе перекрыл проезд в Новгород / 47channel. [Электронный ресурс]. URL: https://47channel.ru/event/Razmiv_dorogi_v_Kirishskom_rajone_perekril_proezd_v_Novgorod (дата обращения: 12.11.2022).

Составители словарной статьи

А. А. Соколова