Озера в мифологии и обрядовой практике

Озера в мифологии и обрядовой практике

Вода в мифологической традиции Северо-Запада имеет две ипостаси: это первоэлемент Вселенной, безличная мифическая сила, которая существовала до сотворения мира и человеческого бытия: «Было время, когда не было ни земли, ни неба, а была одна вода» [Криничная, 2014, с. 151 ] и, с другой стороны, нечто, способное на осознанные действия. В первом качестве вода стремится к сохранению изначальной чистоты, поэтому в обрядовых практиках используется вода непитая, взятая на восходе солнца. В быличках, бывальщинах, поверьях вода наделяется способностью брать, тянуть, затягивать, тащить, захватывать каждого, кто при определенных условиях оказался в его власти: «Ну, я маленькая была, дакупаться пошли. Я ведь и сейча с не умею плавать. У озера жила — и плавать не умею. Дак там, у Харитоновых, пошли купаться — дак так и стало туда тянуть-тянуть-тянуть. Дак другой человек меняобратно оттянул» [Криничная, 2014, с. 214]. В соответствии с представлениями о воде как живом существе местные жители остерегались «хулить» воду в своем озере и другим не позволяли: «Попей, — говорят, — да похули, вряд ли жив будешь». И если все же кто-то осмелится назвать воду «водишком худым», «водишком мутным, грязным, да в бубырках», т. е. в пупырышках, прыщах, сыпи, блюстители стародавних обычаев решительно возразят обидчику: «У нас водушка хороша, у нас водушко хорошее» (Кондопожская волость Петрозаводского уезда) [Барсов, 1879, с. 89].

С озерами и другими водными объектами связаны представления о духах-хозяинах вод, к которым относятся русалка, водяник (водяной), водяниха. Считалось, что для излечения от болезни, которая пришла к человеку от воды или хозяев воды, надо было прощаться, т. е. просить прощения за причиненные ей обиды, оскорбление, неучтивость. И тогда сама вода или водяные духи снимут с виновника недуги и болезни, напущенные ими на нарушителя запретов. Для этого рано утром или поздно вечером, в обоих случаях — на заре (по другим вариантам — ночью), человек должен был направитьтся к водоему, от которого якобы пришла болезнь, взять воду и и просить о прощении: «Прости, вода, Василиса Ивановна, золотая королева, простите с мужьями, с жёнами, с родом, племенем, с сыновьями, с дочерьми. Простите меня, если что-то подумала, над чем смеялась, что не так сделала, простите меня за все мои думы, за все мои деяния» [Квятозеро]. Согласно народным верованиям, целебные свойства воды усиливаются в особые дни, связанные дохристианскими и христианскими обрядами Ивана Купалы, крещенского купания, Великого или Чистого четверга. Такое лечение воспринималось как восстановление, обновление, перевоссоздание человека.

Водяной (водяник, водяной дедушка,водяной царь) – хозяин воды, опасный дух, изначально враждебный человеку, в самом имени которого нередко указывалась принадлежность к нечистой силе: водяной черт, водяной бес, морской водяной дьявол. Водяной, по народным поверьям, есть в каждом водоеме — в реке, озере, пруду. Он владеет всем, что есть в воде и на воде, охраняет водоплавающих птиц и рыбу, нередко переманивая ее из других водоемов. Рыба считается его скотом, особенно сом, налим и угорь – в некоторых местах их называют рыбой водяного и не употребляются в пищу. В подводном царстве имеется и настоящий скот — стада коров илошадей, которых водяной лунными ночами выгоняет на прибрежные заливные луга. Коровы всегда черные, без единого белого пятнышка, но очень удойные.

Облик водяного сочетает в себе человеческие и звериные черты — лапы вместо рук, рога на голове и прочее. Непременный атрибут водяного – борода и зеленые усы, а сам он, как правило, с ног до головы был опутан тиной. В быличках отмечается, что водяной способен принимать вид получеловека-полурыбы, что роднит его с русалками, но может перевоплотиться в рыбу, например, в налима, сома, щуку, или водоплавающую птицу— в лебедя, селезня, гуся и т. п. Он способен намеренно утаскивать людей на дно, топить лодки, подшучивать над людьми, часто весьма зло. Также считалось, что водяной может ночью выходить из воды и вредить домашней скотине — утащить ее к себе или покататься на ней. Считалось, что долго животное, на котором прокатился водяной, не протянет, оно скоро завязнет в болоте или утонет. Особенно старались следить за животными, пасущимися рядом с водой.

Водяному, согласно записям В. С. Максимова, присущи следующие поступки как хлопанье в ладоши и оставление следов на мокрой траве: «Тихими лунными ночами водяной забавляется тем, что хлопает ладонями по воде гораздо звончее всякого человека, а когда рассердится, то и пойдет разрывать плотины и ломать мельницы: обмотается тиной (он всегда голый), подпояшется тиной же, наденет на вострую голову шапку из куги (есть такое безлистное, болотное растение, которое идет на плетушки разного рода и сиденья в стульях), сядет на корягу и поплывет проказить. Вздумается ему оседлать быка или корову, или добрую лошадь, считай их за ним: они либо в озерных берегах завязнут, либо в озерной воде потонут. Водяному всякая из них годится в пищу. Один олонецкий водяной так разыгрался и разбушевался, что осмелился и над людьми вышучивать свои злые проказы: вздумает кто в его озере искупаться — он схватит за ногу и тащит к себе в глубь омута на самое дно. Здесь сам он привычно сидит целыми днями (наверх выходит лишь по ночам) и придумывает разные пакости и шалости» [Максимов, 1903].

В быличках описаны действия водяного, ведущие к резким изменениям уровня рек и озер (половодье, межень, исчезновение карстовых озер). Например, водяные из разных озер и рек любят играть в карты на воду и рыбу, которая водится в их владениях. Если водяной из одного озера или реки проиграл в карты рыбу другому водяному, то он устраивает наводнение, чтобы перегнать свой проигрыш в водоем нового хозяина.

Водяница по народным поверьям— жена водяного: «У него есть жена – воденниа, воденникова жена, а детей нет. Поэтому он забирает к себе тонущих детей, особенно купающихся в воде поздно вечером» [Дуров, 2011.]. Встречи с русалками описаны во многих северных быличках: «Раньше в нашем озере моя сестра русалку видала. Сидела она посреди воды с зелеными волосами и расчесывала их. И тихо пела, рукой по воде плёскала... Русалка та песнями приманивает и забирает к себе» [Криничная, 2014]. Пение – магический обряд, вызывающий дождь и способствующий росту посевов. На Русском Севере существовали поверья, что нельзя купаться после захода солнца, в праздники, без креста, иначе русалка может утащить человека в воду:. «Раньше не купались поздно. Говорят, там русалки купаются в это время, дак…Ну, черти там в воде» [Криничная, 2014].

Русалка (русланка, водяниха, водяновка, водяница ) – дух вод женского рода, обитающий в воде, а также в лесу, ржаном поле [Власова, 2008]. На Русском Севере представления о русалке смешиваются с представлениями о водянихах – женских духах вод: «”Водянихи", говорят; теперь “русалки", скажут. Ныне то “русалкой" называют, а то “водяник"». По мнению Д. К. Зеленина, русалки – это так называемые «заложные покойники», то есть люди, не изжившие свой срок жизни, умершие раньше срока неестественной смертью, чаще – утонувшие или утопившиеся [Зеленин, 1916]. В местах промысловой деятельности взаимоотношения человека и русалки строились на жертвоприношении и обмене ценностями. Русалки живут по сезонным ритмам: они выходят из воды с Троицы до Петрова дня, то есть в период расцвета природных сил. Своими действиями – прогулками по полям, раскачиванием на ветвях деревьев они способствуют успешному созреванию хлебов.

Шуликун (шиликун, щулюкун, шалыхан чуликун, гуликун) – сезонные демоны, круглый год живущие в воде, а на Святки выходящие на землю [Славянская мифология, 1995]. Они связаны с представлениями о воде и огне и наиболее активны в период зимнего солнцеворота. Согласно материалам по Вологодской губернии, шуликунами становятся дети, проклятые матерями [Толстой. Заметки по славянскому язычеству], по другим представлениям, рождены от нечистой силы. Отличительные признаки внешнего облика шуликунов – маленькие размеры («с кулачок»), остроголовость, как у черта, иногда – конские копыта, изо рта пылает огонь, пестрая окраска, свидетельствующая о принадлежности потустороннему миру: «Чуликины-то, появляются за пять ден до Рождества. Шум стоит, чиликуны понаехали. Головы востры, ж...пы пёстры. Да скажут, на коже-то, на коже чиликуны-те едут. У них глаза светят, зубы светят, они в ступе летают и шапки у них остры, долги-те шапки у них. Во Святки выезжают, во Святки прясть нельзя, чуликуны придут, веретён тебе много принесут. Они в реке живут и сами уедут накануне Крещенья» [Черепанова, 1983]. В преддверии Рождества шуликуны бегают по улицам или передвигаются на санях или в железных ступах, часто у них в руках железные сковородки с горящими угольями или железным крюком в руках, которыми они могут захватить людей. Особенно они опасны для детей: «За три дня до Рождества гуликуны вылезают из воды. Тогда ими и детей стращают: «Отдадим гуликунам» Как выйдет поп с крестом к проруби, гуликуны все в воду ускакают» [Магические практики севернорусских деревень, 2020].

Лембой – леший. По мнению Е. В. Барсова, лембои вездесущи, могут быть не только лесными, но и водяными, банными и т. п., то есть смешиваются с лешими, водяными и банниками. П. Н. Рыбников, опирась на олонецкие поверья, отождествляет лембоев с чертями: «Кроме лесовиков, водяников и их собратий есть особое сословие нечистой силы или чертей (лембоев) <…> им подневольны заклятые и с ними водят дружбу клохтуны или ерестуны. <…> Эта нечистая сила везде водится, но ее любимые жилища на Ишь‑горах и Мянь‑горах». На этих горах «живут целые полчища нечистой силы, у них там целые села с переселками и города с пригородками. Лембои женятся между собою, распложаются, а все им мало: дня не проходит, что они не похищали людей, в особенности детей, которые закляты (прокляты) родителями» [Рыбников, 1910]. Проклятых, похищенных людей лембои посылают к людям (например, похищать неблагословленную еду, чего не могут сделать сами лембои).

Иллюстрации

- Знахарка просит у властителей вод разрешения взять воды. Архангельская область. Фото М. Е. Мазаловой.

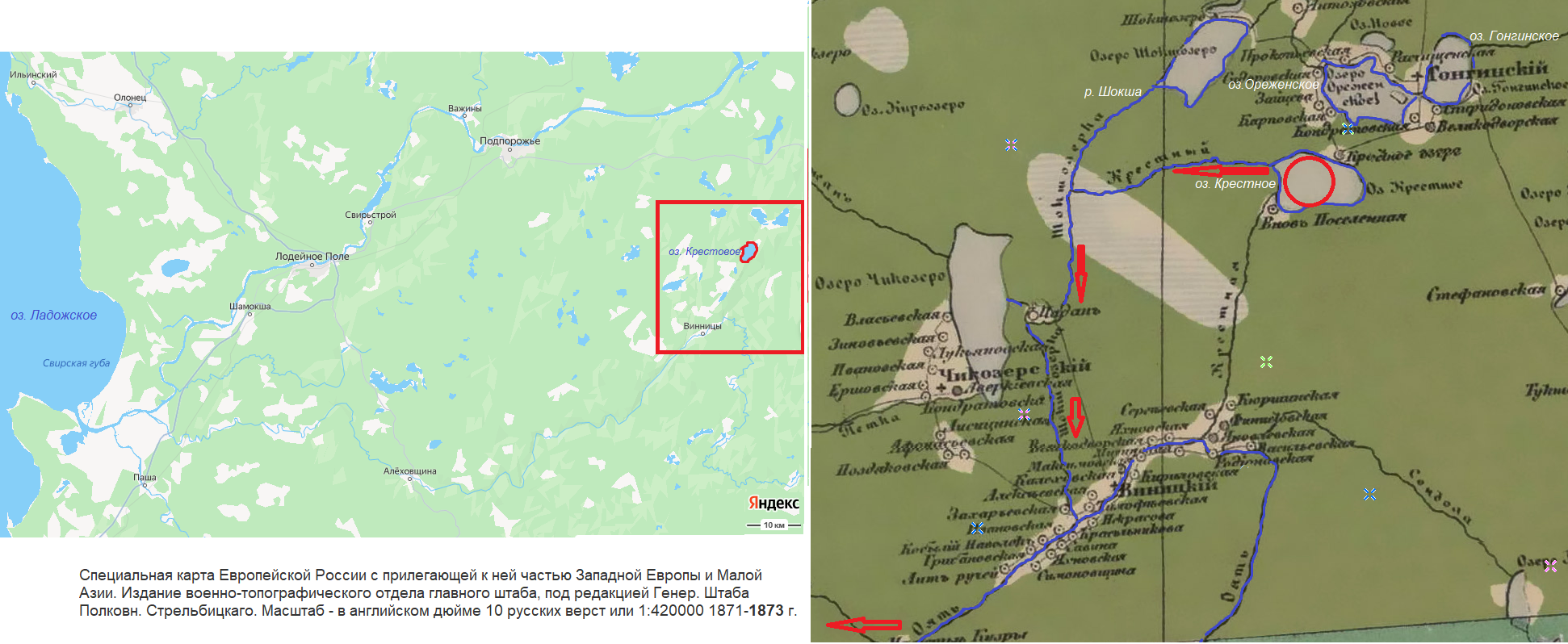

- Озерно-речная система Межозерья в олонецкой быличке о водяном.

- Мяньгора. Карта. Геоизображение (Яндекс.Карты). Вид на берег Повенецкого залива.

- Деревня Вейско или Чертовщина в Приильменье. Новгородский район, Новгородская область [Новгородские Ведомости. 15 августа 2019].

Народные термины

Нечистая сила

Áнгел, áнгель, áндел – ‘по религиозным представлениям, нечистая сила, черт’: «Два ангела с тобой — лесной да водиной, скажем, когда не хочется ругаться» (Белом.) [СРГК, 1, с. 19]; тяжёлый áнгел – ‘в суеверных представлениях: магическая сила, приносящая несчастье, болезнь’: «Тяжёлый ангел у ей, куда пойдешь, она заметит, лучше не ходи, добра не будет» (Кондоп.) [СРГК, 1, с. 19].

Жúтель – ‘в суеверных представлениях: водяной, домовой и т. д.— нечистая сила, дух’: «В каждом месте есть свой житель, сам своим озером правит» (Медв.); «Житель — это сам хозяин, а остальные — люди» (Тихв.) [СРГК, 2, с. 66].

Неве́рный, неве́рна си́ла – ‘нечистый, черт’: «Пе́рво радио единственно поставил в угол, да пять старух, те с ума и сошли убежа́ли, со собра́нья, говорят неве́рна сила приехала к нам говорят, в колхоз не идём, дак» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 291].

Недóбрик – ‘нечистый дух, черт’: «Как выскачуть с вады, как заклешшуть, эта недобрики были, ня люди» (Н.-Сок.) [ПОС, 21, с. 83]; «Недалеко на озеро выходил недобрик с семью головам, и каждую ночь ему осужали по человеку» (Чернышев, Сказки и легенды, 89) – см. иллюстрацию к óзерó – ‘естественный водоем, замкнутый в берегах’: [ПОС, 23, с. 92]

Чёрт – ‘ суеверных представлениях — злой дух, обычно в образе человека, но с рогами, копытами и хвостом’: «По фсей Ковде, особенно ф старых семьях, слово чёрт, не приведи Госпо́ть произнести́, это щиталось, пря́мо до́ма и нигде́ и сло́во ле́шый (Ковда) [Мызников, 2021, с. 544].

Водяной

Водянéй, водянóй – ‘в народных поверьях сверхъестественное существо, обитающее в водоемах ’ «Мы думали, што в озере водяней жывёт. Детям до Ильйина лня купаце не давали – говорили – водяней утащит» (Нянд. Мш) [АОС, 5, с. 10–11, 13].

Водянúк – ‘в суеверных представлениях— дух, обитающий в воде (Слов. Акад. 1847 [с пометой «простонар.]’ (Пск., Осташк. Твер., 1855; Север., Новг. и др.); «Маш — озерский водяник — проиграл в карты Онежскому всю ряпуху» (Олон.); «Водяной с. длинными волосами. Хватает за ноги купающихся и топит» (Олон., Прогр. АН № 13); «Злой дух, заведывающий водами» (Кадн. Волог., Шустиков); «Иногда показывается в виде коровы, лошади, старика или женщины с длинными волосами» (Сев.-Двин., Романов, 1928. Ленингр., Волог.) [СРНГ, 4, с. 348–349].

Водяной, водяник, хозяинушко вод — ‘предполагаемый суеверами водяной дух — то же, что домовой в жильях’ [Подвысоцкий, 1885, с. 20].

Водянóй (водянóй дедушка, дедушко) – ‘в суеверных представлениях — обитающий в воде (о водяном духе, водяном)’: «Иногда для сокращения говорят просто — дедушко» (Онеж. Арх., Архив АН); «Он ходит нагой или косматый, бородатый, в тине, иногда с зеленой бородою; он товарищ лешему и полевому, недруг домовому, но злее всех их и ближе в родстве с нечистой силой. Рыбаки угощают водяного, утопляя (чужую) лошадь: вот тебе, дедушка, гостинца на новоселье: люби да жалуй нашу семью» (Даль [без указ. места]) [СРНГ, 4, с. 350].

Водянóй – ‘в народных поверьях – бес, живущий в воде’: «Я ввалилась ф прудину, как кто тянет туда, можэт и въдяной был» (Пск.) [ПОС, 4, с. 81].

Водяной, живущий в омутах

Омутнúк – ‘по поверью, дух, живущий в речных и озерных омутах, болотах’: «Омутник — особый водяной, который живёт в очень глубоких омутах, кружит воду и топит тех, кто попадает в этот омут. Невзлюбит кого, то в омут затаскивает» (Бор.); «Омутник живёт в омутах, на водяного похож» (Балд. + Бор., Ок., Под., Ст., Хв.) [НОС, с. 722].

Озерный водяной

Озеревúк – ‘в народной мифологии, озерный бог’ (Хв.) [НОС, с. 704].

Маш – в суеверных представлениях – озерный водяной: «Маш — озерский водяник — проиграл в карты Онежскому всю ряпуху» (Олон.) – из иллюстрации к водянúк [СРНГ, 4, с. 348–349].

Водяной, живущий в зоне прибоя

Паровой леший: «Паровой леший приходит на прибой. В самый берег придет, на теплую воду приходит» (Выт.) – из иллюстрации к бéрег – ‘полоса воды (в реке, озере, море), находящаяся у самой суши’ [СРГК, 1, с. 61].

Русалка, водяниха

Водяная, водянúца: «Жэнщина выглядела как водяниця – долгийе волосы рощесывала. В воды водяници йесь» (Плес. Ржк) [АОС, 5, с. 11].

Водя́нúца – ‘в суеверных представлениях — русалка’: «Русалка, но утопленница из крещеных, а потому и не принадлежит к нежити; прочие русалки, по неверию, вообще дети, умершие некрещеными» (Арх., Даль) [СРНГ, 4, с. 350].

Водяниха и водяннúха – ‘в суеверных представлениях— водяной дух женского рода’ (Арх., 1885) [СРНГ, 4, с. 350].

Русланка – «А русланка черная такая, водяниця зовёцца. Водяница йево не утащила» (Плес. Ржк) [АОС, 5, с. 11].

Шишúха – ‘по поверью, нечистый дух в образе женщины, обитающий в воде’: «Шишиха — это чертовка» (Хв. + Люб.) [НОС, с. 305].

Чертóвушка – ‘русалка’ (Онеж) [СРГК, 6, с. 780].

Шиликун

Шиликýн – ‘по поверью, черт, нечистая сила’: «Шиликун — чёрт, который бегает в Крещенье на кочерге. Где нет на. двери креста, там он посешется и живёт весь год до следующего Крещенья» (Под.) [НОС, с. 1303].

Шиш – ‘по поверью, черт, нечистая сила’: «Шиш тебя схватит из бани, так пугали детей» (Вол. + Шим. Валд.); «Это старинное слово шиш. Раньше чёрта называли шишом» (Сол. + Дем., Кр.) [НОС, с. 1305].

Шиш – 'черт, нечистая сила': «Понадобилось зачем-то старику в погост ехать, и посылает он работника узнать, не бродят ли у погоста шиши» (Записал А. Ященко в 1887 г. в Нотозере) [Мызников, 2021, с. 766].

Шишкýн – ‘1. Злой дух. 2. Колдун’ [СРГК, 6, с. 881].

Шишóк– ‘по поверью, черт, нечистая сила’: «Шишок этакой с рогам двум, либо с одным, рогом, с лосным хвостом, в байни любит по ночам бывать. Ну чёрт, что и говорить-то» (Валд.); «Вот в баню-mo когда идёшь последний, в третий пар, там плескаются, полощутся гоп-гоп. Войдёшь, перекрестишься, молитовку прочтёшь, а, они: «Ха-ха-ха, догадался. И нет никого» (Залуч.); «Ране, бывало, кругом кажного поля изгороды ставили от шишков. Окол кажного перекрёстка у изгороды и молился, а потом, ужо всё разгородили на мах, всё поло» (Новг.); «Закрытыми держали дома сосуды с водой. Было поверье, что незакрытую воду может испортить шишок — чёрт, нечистая сила, которая так и ищет момент вселиться в человека, его дела, когда он грешит, то есть не соблюдает божьего веленья» (Сол.); «Шишок в сенях живёт, свистеть дома нельзя, а то шишка накликаеш ь, чёрта-то» (Мст. + Ват., Вор., Вол., Дем., Кр., Лычк., Люб., Мал., Мар., Молв., Мош., Ок., П арф., Пест., Под., Полав., Ст., Уторг., Хв., Холм., Чуд., Шим.) [НОС, с. 1306].

Шишеня́та – ‘по поверью, дети черта’: «Вошёл он в байту, глядь — шишенята моются, чертенята-то» (Залуч.); «Шишенята — маленькие дети шишка, живут в банях, ригах. Очень проказные шишенята, озорные, пугают людей так же, как и шишок» (Вол. + Дем.. Хв., Шим.) [НОС, с. 1305].

Шишúга – ‘по поверью, нечистый дух в образе женщины’ (Под.) [НОС, с. 1305].

Шишúха – ‘по поверью, нечистый дух в образе женщины, обитающий в воде’: «Шишиха — это чертовка» (Хв. + Люб.) [НОС, с. 1305].

Действия водяных и водяниц

Прикоко́кивать – ‘говорить, произносить что-л., сопровождая какое-л. действие, приговаривать’: «Мужик шол в Нёноксу, на мосту, на истоке в Куртяву [Верховку – А. С.] идти, увидал на мосту сидит чертовка и прикококиват: - Было у меня цветно платьё, всё отняли, а нынче пойду в воду, по немецку моду, про пёстро платьё, да про коротки волосы» (Нёнокса, Ончуков) [Мызников, 2021, с. 397].

Удерживать лодку: «Лодка еле едет, тут его н выразило: “Наверно, черт держится”» (Белоз.) – из иллюстрации выразить – ‘о внезапно вырвавшемся высказывании’ [СРГК, 1, с. 285]

Запреты, связанные с нечистой силой

Лешакать – ‘чертаться или лешакатъся, т. е. упоминать слова: черт, леший, водяной и пр. почитается великим грехом’ (Пинеж. Арх., 1867—1868; Кадн. Волог.) [СРНГ, 17, с. 30]

«Чёрт, не на́до э́тово сло́ва говори́ть» (Никольшино) из иллюстрации к чёрт – ‘в суеверных представлениях — злой дух, обычно в образе человека, но с рогами, копытами и хвостом’: [Мызников, 2021, с. 544].

Объекты, наделяемые мистической силой

Озера

Обжóрный – ‘об озере, в котором утонуло много людей’: «У нас [в деревне] абжорливая озера, многа людей пагибла [в озере]» (Порх.) [ПОС, 22, с. 136–137].

Берега озер

Мяньгора – ‘гора на берегу Онежского озера, недалеко от города Повенца, являющаяся, но народным поверьям, местом обитания всей нечистой силы’ (Заонеж., Повен. Олон., 1885—1898). В бранных выражениях: «Пой на Мяньгору» (Заонеж., Повен. Олон., 1885—1898); «Чтоб тебе Мяньгора приснилась» (Заон«ж., Повен. Олон., 1885—1898) [СРНГ 19, с. 86].

Мяньгора (Заон. Пв.) – ‘так зовется гора, находящаяся на восточном берегу Онежского озера, недалеко от г. Повенца; гора эта довольно высока и проезжающим Повенецкой губой хорошо видна. По поверью крестьян, на этой горе центральная квартира всей нечистой силы; черти, живущие на горе, нередко воруют людей, причем уносят их на свою гору даже из Москвы. В заонежье немало ругательств, где фигурирует эта гора: «Мяньгорский чорт! Пой на Мяньгору! Чтоб тебе Мяньгора принилась» [Куликовский, 1898, с. 59]; Мяньгорский черт – ‘бранное выражение’ (Заонеж., Повен. Олон., 1885—1898) [СРНГ 19, с. 86].

Обрядовые практики

Прыгать (перепрыгнуть) через огонь – ‘обряд у рыбаков оз. Ильмень и Селигер, когда парень идет впервые в озеро ловить рыбу’: «Перед выходом в озеро первый раз парень, малец-то, прыгал через огонь. Груду разведут, и прыгает, чтоб удача была всегда, оберегались так» (Дем.); «У нас малец первый раз в озеро шёл, на заслонке развели груду, а он через огонь-то прыгал. И дыму нашло, да такой обряд. Как первый раз выходил в озеро, рыбаки так делали, должен через огонь перепрыгнуть» (Новг.) [НОС, с. 694]

Топонимы

Лимнонимы

Чёртов – остров, Кирилловский муниципальный округ, Вологодская область.

Чертово озеро, Белозерский муниципальный округ, Вологодская область.

Зыбка водяного – Шокшостров на реке Шокше в шести верстах от Виницкого погоста (село Винницы, Подпорожский район, Ленинградская область) [Максимов, 1903].

Оронимы

Мяньгора – возвышенность, Медвежьегорский район, Республика Карелия.

Ойконимы

Чертовщина, Чертовщины – неофициальное название деревни Вейско в Ильменском Заозерье (Восточное Приильменье), Новгородский район, Новгородская область: «Ехала-де барыня по этим местам, да на местных дорогах колесо-то и отвалилось. Вскричала барыня: «Что за чертовщина?!» [Новгородские Ведомости. 15 августа 2019].

Комментарии

В диалектной лексике Северо-Запада мифологические обозначены разные представители нечистой силы, связанные с водой и отдельными группами водных объектов (источник, река, озеро, море), а также с динамикой вод (водовороты, омуты, зона прибоя на крупных водоемах). Мелкие черти, шиликуны – шиш, шишóк – ассоциировались с баней, которая обычно располагалась у озера, реки, а также с питьевой водой, которую следовало всегда закрывать. В русских говорах Карелиии сопредельных территорий шишкó – ‘дух, обитающий в доме или в лесу’ (Плес., Пуд., Тихв.,) [СРГК, 6, с. 881]

От лексем, обозначающих нечистую силу, произведены лимнонимы, ойконимы, ботанические термины: чертовы палки – ‘стебли камыша [Рогоза широколистного (Typha latifolia L.) – А. С.]: «Ожоги у нас лечили чёртовыми палками» (Дем.); «Чертовы палки — камыши. Они применяются как средство от ожогов» (Бор.) [НОС, 785]; Чертовщина – неофициальное название деревни Вейско, отделенной от ядра расселения озером Ильмень и рекой Замленкой (фактор номинации – очень далеко добираться) [Березович, Родионова, 2002]. Популярный туристский объект – петроглифы Бесова Носа (Онежское озеро) – традиционно связываются с проявлениями нечистой бесовской силы. Следует отметить, что в мифологической картине мира нечистое и освященное могут иногда пересекаться, примером чему служит колокольный ман – ‘по суеверным представлениям — нечистая сила, обитающая на колокольне’ (Новг.) [СРНГ 17, с. 354].

Совокупность названий духов-хозяев вод отражает единство гидросети, а также связь водных объектов с побережьями и прилегающими лесными территориями. В качестве примера приведем записанный С. В. Максимовым мифологический сюжет, в котором представлено сложное строение озерно-речной сети Межозерья в пределах исторической территории Олонецкого края, «богатого до чрезмерного избытка бесконечной цепью озер» [Максимов, 1903]. В нем рассказывается об изгнании водяного из «родного озера» с помощью водосвятного молебна Миколе-угоднику и окропления водоема святой водой. В ходе выбора водяным нового места обитания упоминаются озера Оренженское, Гончинское, Крестное (Крестозеро), Ладожское, острова и монастыри Коневецкий и Валаамский, реки Шокша, Оять, Крестный ручей, остров Зыбка водяного на реке Шокше (рис. 2). С горными озерами Кольского полуострова связана легенда об озере Акко: «Там живет старый Андрей. Он давно прячется от батьков, и, без людей, в горах, где никто не бывал, приносит оленя в жертву Каврею, хозяину тундры» (Кольск. Мелетиев) – из. иллюстрации к лексеме батьки́ – ‘родители’ [Мызников, 2021, с. 42]. Заслуживает внимания быличка о Мяньгоре – возвышенности с почти безлесной вершиной, то есть лысой горе, расположенной в 300 м от берега Онежского озера (рис. 3). Отметим, что в этноконтактных зонах, где традиционно проживало русское и финно-угорское население, фольклорные тексты нередко заимствовались. В настоящее время они активно распространяются через сеть Интернет.

Как показали полевые материалы Н. Е. Мазаловой, собранные в этнографической экспедиции в Архангельской области, представления о водяных духах-хозяевах, почитание водных объектов и использование воды в знахарстве сохранились до этнографической современности. В Словаре новгородских говоров зафиксирована лексема порча – ‘по поверью, заболевание, причиненное колдовством, наговором’: «Порча — вселение в человека нечистой силы в виде лягушек, мышей, гадюк, которые не дают человеку спокойно жить, делаю т его болезненным. Вылечить человека этого могут только заговорщики, а портят колдуны» (Бор.) [НОС, с. 914]. Таким образом, порча отчасти связана с хтоническими животными, в том числе с земноводными, обитателями озер.

Модельные объекты

Бесов Нос – мыс с петроглифами на Онежском озере, Пудожский район, Республика Карелия.

Повенецкий залив около Маньгоры. Медвежьегорский район, Республика Карелия.

Водоемы Межозерья, Подпорожский район, Ленинградская область.

Шимозеро с понором (Черной ямой) и другие карстовые озера. Вологодская область и Новгородская области.

Деревня Вейско, Новгородский район, Новгородская область.

Посещение модельных объектов

Объекты, в восприятии которых присутствует мифологический компонент, обычно расположены в труднодоступных местах. Добраться до Шимозера, с которым связана легенда о Шимозерском водяном, который время от времени проигрывает воду и рыбу Онежскому водяному, можно только на внедорожнике.

Источники информации

Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах II Изв. Имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13.Вып. 1. Труды этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. 1.5.

Березович Е., Родионова И. «Текст чёрта» в русском языке и традиционной культуре: к проблеме сквозных мотивов // Между двумя мирами: Представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурной традиции. (Академическая серия. Вып. 9). М., 2002. С. 7-44.

В новгородскую Чертовщину квитанциям добраться проще, чем местным жителям / Новгородские Ведомости. 15 августа 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/XVU95-bLmwCuIq7q (дата обращения: 17.02.2024).

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 455 с.

Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Вып. 1. Умершие неестественной смертью и русалки. - М., 1916. 312 с.

Криничная Н.А. Мифология воды и водоемов. Былички, бывальщины, поверья, космогонические и этиологические рассказы Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 390 с.

Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Тип. Императ. Академии наук, 1898. 151 с.

Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX – начало ХХ в.). СПб.: Наука, 1993. 150 с. .

Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, лечебные ритуалы: записи конца XX - начала XXI века: [в 2 т.] / сост.: С. Б. Адоньевпа, А. В. Степанов]. СПб.: Пропповский центр, 2020. (Традиционный фольклор в современных записях).

Максимов С. В. Водяной / Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. С. 81–99. URL: https://textarchive.ru/c-1788605-p5.html.

Мифологические рассказы Архангельской области / Сост. Н.В. Дранникова, И.А. Разумова. М., 2008. 304 с.

Народные поверья и суеверья в Олонецкой губернии // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1864. С. 191–207.

Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3 т. сост. П. Н. Рыбников; под ред. А. Е. Грузинского. Т. 2. Народные былины, старины и побывальщины. М.: Сотрудник школ, 1910. VI, 727 c.

Подвысоцкий А. Словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Тип. Импер. Акад. наук, 1885. 198 с.

Полевые материалы Н. Е.Мазаловой (ПМА). Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н. 1989.

Северные сказки (Архангельская и Олонецкая гг.): Сб. Н. Е. Ончукова. СПб., 1908 (Зап. Имп. Русского географического об-ва по отд-нию этнографии. Т. XXXIII).

Сергей З. Залив Онежского озера. Фото Яндекс.Карты. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=7DGvNlrApPwAnU_FClOSOA&image_size=X5L (дата обращения: 17.02.2024).

Славянская мифология / науч. ред. В. Я. Петрухин и др. — М.: Эллис Лак, 1995. 416 с.

Специальная карта Европейской России с прилегающей к ней частью Западной Европы и Малой Азии. Издание военно-топографического отдела главного штаба, под ред. Генер. штаба полковника Стрельбицкаго. 1:420000. 1871–1873 г.

Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 302.

Черепанова О. А. Мифологическая лексика русского Севера. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 169 с.

Krinichnaya N. Aqua. On the religious-mythological perception of the natural element in narrative folklore //Религиеведение. 2012. N 3. С.3–13.

Составители словарной статьи

Мазалова Н. Е., Соколова А. А,