Озерное рыболовство и другие промыслы

Озерное рыболовство и другие промыслы

Озерный промысел занимал важное место в хозяйстве приозерных поселений, а на неплодородных землях в заболоченных дельтах рек и сложенных песками побережьях был главным источником существования. Своеобразной чертой Северо-Запада стали рыбацкие станы и деревни на озерных мысах, в устьях рек (Взвад в дельте Ловати, Куганаволок на Водлозере и др.), на островах (Кижи на Онежском озере, Канзанаволок на Водлозере, деревни на Талабских островах (Псковско-Чудское озеро). Лов рыбы дополняли сбор дикоросов и охота на водоплавающих птиц. По озерно-речным систем северной части региона осуществлялся сплав леса.

Иллюстрации

- Озеро Ильмень. Суда рыболовецкой артели Устрека. Деревня Устрека. Старорусский район. Новгородская область. Фото А. Соколовой.

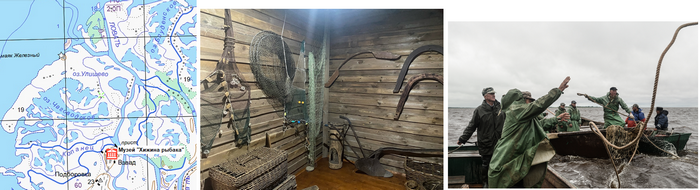

- Музей Хижина рыбака. Деревня Взвад. Старорусский район, Новгородская область.

- Видео. Лодка-долбленка. Музей Традиционные лодки Белозерского края. Город Белозерск. Фрагмент экскурсии Михаила Столярова. Запись А. Соколовой

Народные термины

Ресурсы ихтиофауны

Озёрина – ‘озерная рыба’: «Скусная была рыбка-та, озёрнина» (Тот. У-Печ.) [СВГ, 6, с. 39].

Бе́ла ры́ба, ры́бина – ‘озерная, речная рыба с белым (не красным) мясом’: «Пото́м розре́зали, ду́мали сё́мга попала, нет, бе́ла ры́бина, и свари́ли» (Вожма Гора); «Пошли на озера за белой рыбой» (Варзуга, Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 45].

Ресурсы малых озер: «В бальшóм азёрке есь карáсь, крýглый такóй, плóтачка, акушóк и ярёш» (Сер.) – из иллюстрации к óзеркó и озёрко – ‘озеро’ [ПОС, 23, с. 91].

Карась

Карасьё – ‘караси’: «На озёрах живут одно карасьё» (Тот. Зык. Кон.) [СВГ, 3, с. 39].

Уклея

Вáшка вáшкал – ‘рыба [уклейка]’: «Так мы вашки больно много ловим-то» (Белоз.); «Вашка мелкая в Белозерье есть» (Вашк.) [СРГК, 1, с. 166].

Вáшкал, вашкалóк– ‘рыба [уклейка]’: «Вашкал - маленькая рыбка, сантиметров десять, ка плотву похож маленьку; вашкал сушат» (Вашк.); «Мелкая, мелкая рыба вашкал, она горькая» (Подп); «На Вашкозере вашкалик хорошо ловится» (Вашк.) [СРГК, 1, с. 166].

Окунь

Вóгаль – ‘мелкий окунь’: «Вогали в озере полно» (Пуд.);» Пойду вецерком вогалей половлю» (Пуд.) [СРГК, 1, с. 209].

Рыбы семейства лососевых

Ку́межка – ‘небольшая кумжа’: «Ку́мешка, то ищё́ какая-нибуть ры́пка попадё́т, и быстре́е ф котё́л и ва́ришь» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 226].

Ку́мжа – ‘рыба семейства лососевых’: «Кумжа – по породе сёмга, сёмужьей породы» (Сальнаволок, Солза, Тамица, Кянда, Солозеро, Сумский Посад, Княжая Губа (СПМО, 1965), Ковда); «И потом кумжу разрешали на блесну на озере. Мы ездили. Ой, тоже красивая история. Идёшь на вёслах, сзади блесна. Ж-жух, клюнет кумжа, её к лодочке» (Колвица, Горяшко); «А так то́жэ озерну́ю ры́бу для себя́ соли́ли: сиги́, ку́мжа и нали́мы и щу́ ка, и о́кунь, и кака́я там то́лько йись» (Колвица); «Сига здесь ловят сетями, на дорожку же чаще всего попадается кумжа» (Кола. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 226].

Мальки рыб

Сеньгá– ‘малек рыбы’: «Нынешник, малёчек ета, сеньга, сейчас многа сеньги в озере стала» (Дед.) [ПОС, с. 27].

Рыбный промысел

В (на) óзеро éздить (ходить) – ‘заниматься рыболовством на озере’: «Сын стал éздить в óзеро, зарабóтал две тысячи в гот» (Гд.); «Я в óзеро éздила лет двянáццать» (Гд.); «Лафцы стáли приглашáть мяня нá óзира éздить» (Печ.); «Рабóтают жэншыны, на óзеро éздют» (Полн. + Стр.) [СРГК, 23, с. 93].

Óзеро – ‘о рыболовстве’: «Хто занимáлся вóзерам, хто вахóтай» (Пуст.); «Óзярам дéржымся» (Печ.) [СРГК, 23, с. 92–93].

Óзеро – ‘о тех, кто живет у такого водоема [озера], занимается рыболовством’: «За фсё óзира пабéдили, палтóны здав гасудáрству» (Печ.) [СРГК, 23, с. 92–93].

Специализация рыбаков

Бродéжник – ‘рыбак, который ловит рыбу, заходя в воду’: «Бродёжннк, это бродят в озерах, в кажном озере есть гряды, они с гряд удят рыбу» (Вашк.) [СРГК, 1, с. 115].

Нéводчик – ‘рыбак, который ловит рыбу неводом’: «Неватчик — кто невадам ловит, с невадам работаит» (Храмцова, Пск.); «Разныи спициальности в рыбаках: сикари, каневики, неватчики» (Храмцова, Печ.) [ПОС, 21, с. 48].

Плавýн – ‘тот, кто плавает на рыбацкой лодке’: «Плавуны — люди с соймы, с плавной двойки. Плавунов, людей-mo, по два на лодке, на соймы по два плывуна» (Новг.) [НОС, с. 820].

Места лова

Вода – ‘речной, озерный или морской участок для рыбной ловли, а также пай в рыбной тони отсюда выражение: продать воду, скупить воду — продать пли купить рыболовный участок или пай’ [Подвысоцкий, 1885, с. 15].

Бéрег – ‘полоса воды (в реке, озере, море), находящаяся у самой суши’: «В берегах форели нету, она больше на глубине» (Прион. + Плес.) [СРГК, 1, с. 61].

Обвóд – ‘отгороженное на озере место, куда опускают невод’ (Н-Рж.) [ПОС, 22, с. 79].

Прибрежная зона – см. óзерó – ‘естественный водоем, замкнутый в берегах’: «Сéтки станóвят пó берегу, вдоль бéрега óзера» (Попов, Пск.) [ПОС, 23, с. 92]

Угловая тоня – ´место, где закидывают невод’ (Новг., 1995) [СРНГ, 46, с. 206].

Места, неудобные для лова

Зáдева– ‘место в реке или озере, где рыболовная сеть может зацепиться за дно, валуны и т. д.’: «Вся река была смерена, знали уж, где мелко, где задева» (Кирил.); «Луда-то за неводом, есть каменистое место в озере и задева, где луда попадет, или валечия» (Меде. + Севмор.) [СРГК, 2, с. 114].

Оборудованные места и стоянки

Удина – ‘благоустроенное, с домиком, место на берегу, где ловят рыбу’: «У меня на удине тут хорошо» Медвежьегор.» (Карел., 2005) [СРНГ, 46, с. 288].

Буй – ‘открытое расчищенное место для замораживания рыбы’: «На бую ране рыбу морозили. Расчистим место, зальём водой, рыбу высыплем и грохотам, ворочам» (Новг.) [НОС, с. 80–81].

Сезоны лова

Жирóвые – ‘период времени, особенно благоприятный для рыбной ловли’: «В нашем озере до двенадцатого, до Петрова дни ловили рыбу, это время жировые называли» (Медв.) [СРГК, 2, с. 65].

Веснова́ть – ‘ловить рыбу в озерах весной’: «Когда поморки отправляются весновать, оне непременно стараются быть сытыми и иметь при себе деньги» (Беломор. Цейтлин, 1912) [Мызников, 2021, с. 70].

Налажать – ‘делать, изготовлять что-н.’: «Весной только лед с озера унесет, тогда и начинают кошели налажать» (Выт. + Карг.) [СРГК, 4, с. 344].

Рыболовные снасти

Сети

Нéвод – ‘большая рыболовная сеть с боковыми крыльями и находящимся в центре мешком для рыбы (матицей)’: «Нивада па дваццать пять сажэней. Лавили рыбу невадам. В ниваду выест, вярёфка тянуть нада, матка в ниваду с рагам, самый край матки. Нижняя вярёфка, грузци пришывают, нижница аттянут камишак, грузець. А верхняя вярёфка, верхница, на ней паплафки. Кляцин´аперва к вярёфкам, патом маташна цась, правая крыло, левая крыло. (Н-Рж.); «Неват, не меньшэ чем сто дваццать сажэней. Шэстьдесят сажэней адно крыло. Матка — мяшок, куда рыба зажымаецца, к ней придлана дв´ крыла» (Аш.); «Падвалока, ´эта летняя сеть. Неват — зимняя, пад лёт яго запихывають и тянуть» (Нев.); «Шыфки бальш ыи нивада, метраф па двесьти, паплавочьки ввярху, вниз´у камишки аплетины, в дно тянут (Вл.) «Ряпушник, невот такой» (Гд.) [ПОС, 21, с. 45]

Виды неводов:

- Невод лéтний – «В летнем невади крылья и матка меньшы и народу меньшы нада. (Пск.); «Летний неват — шшыфка» (Вл.);

- Осéнний невод, мутник, мутничóк, снеткóвый невод – ‘частый невод для ловли снетков и другой мелкой рыбы; мутник’: «Осенний невод — это мутник» (СРНГ 20); «Снятковые невада раньшэ были» (Сер.);

- невод водовóй – ‘сеть, состоящая из мотни с небольшими крыльями, которую тянут при помощи веревок’: «Вадавой неват бальшой, с народам чылавек пятнаццать — дваццать, а ´ета шэсь чылавек, мутничок назывался» (Попов., Пск.);

- невод-остáш –‘длинный и широкий невод’ (Кузнецов);

- закиднóй невод – ‘невод, который забрасывают в воду с лодки’: «Закидной невод — выезжают в озеро и сбрасывают с лодки» (СРНГ 20);

- Обметный невод – ‘невод, которым огораживают часть озера с неровным дном и затем загоняют рыбу в сети, производя шум и пугая ее стуком палок’: «Обметным неводом огораживают какую-то часть озера, а потом через день или два выбирают рыбу» (СРНГ 20);

- плавнóй (поплáвный) невод – ‘невод, который тянут за лодкой’: «Поплавный у нас плавной зовут невод, плыве за лодкой и собирае рыбу» (СРНГ 20);

- рукопáшный невод – ‘невод, применяемый с лодок и вытягиваемый руками’ (Кузнецов);

- ставнóй невод, стоя́лый невод, ставнúк: ‘невод, который не закидывают, а ставят во время лова на определенное место, перегораживая реку’: «Есь ставные невода на ряпушку» (Гд.);

- сухой невод – ‘невод, которым еще не ловили рыбу’ (Кузнецов);

- тя́глый невод – ‘невод, который тянут вручную с лодок’: «Тяглый неват нада тянуть» (Гд.); ‘ловля рыбы такой сетью’: «А кагда калхозы-та палучились и неват нарушился» (Дн.);

- зимний невод: «Жэрник набирал дружыну, зимой человек шэстнаццать, в змним неват, а летам меньшэ наполовину» (Печ.) [ПОС, 21, с. 46–47].

Неводóк - небольшой невод: «Заходила у озеро па горло и лавила ниватком» (Локн.) [ПОС, 21, с. 48]

Лéтний неводóк – ‘небольшой невод для летнего лова у берега’ (Кузнецов) [ПОС, 21, с. 48]

Обóрец – ‘небольшая сеть для ловли рыбы вдоль берега’: «Сетка называецца абарец, на берегу лавили, на мели» (Оп.); «Этъй сеткъй абложут, значит, ´окълъ берегъ, там, в ´озере, и патом ´этым имталъм бурхъют, зъганивают р ыбу в ´эту с´тку, в абарец назы´аеццъ» (Пск.) [ПОС, 22, с. 302].

Обора, оборка – «Я рыбак — заяда, заядлая была, многа лавила. «Обор», — ани говорят, есть аборка» (Гд.) || ‘Трехстенная сеть, части которой соединяются одной веревкой’: «Есть обор, он трёхрядный, ево не оставляют на ´озере, ён как сеть, иль оборкай зову» (Гд.) [ПОС, 22, с. 35].

Пóезд, поездóк, поездóчек – ‘сеть особого устройства, которую тянут за собой две идущие рядом лодки, и ловля рыбы сетью подобного устройства’: «Поезд — это мерёжка такая, ставили между челнам,и, рыба туда и, заходила» (Мал.); «Рыбу ловят поездом, это на двух лодках четыре человека; двое правят., двое держат полотно, сеть-то, и тянут вдоль реки. Рыба попадает, и её сразу вытаскивают» (Пест.); «Ветер утихнет, поедем с поездом» (Новг. + Мал. + Оп.); «Поездок — сетка така мелкая, палки по бокам, ходят и рыбу ловят» (Мал.); «Поездок — сеточка мелкая, палки три-четыре метра длиной, на двух челнах четверо ведут шесточки нарастяг» (Кр.) [НОС, с. 873].

Удочка

Донниница, донка – ‘удочка для ловли рыбы у самого дна’: «Донка, как удочка, маленькая палка, леска намотана, под лодкой берег рыба, на глубокой воде удят» (Медв.); «Несколько крючков навяжут и рыбу ловят донницей» (Онеж.); У деда донницу взяли» [СРГК, 1, с. 485].

Части орудий лова и способы установки

Угловик – ‘угол сети в ставном неводе’: «Угловики — углы сети, за котору цапает веревка» (Гдов. Пск., 1958) [СРНГ, 46, с. 204].

Плавсредствá – ‘куски пробки, бересты и т. д., употребляющиеся в качестве поплавков для рыболовных сетей’: «На нижнюю падбору вяжут камешки, на верхнюю — плафсретства. Раньшы делълись из берёсты или с пропкъвъвъ деревъ, а теперь с пенапластъ» (Гд.) [ПОС, 26, с. 210].

Угловик – ‘угловой кол ставного невода, развернутого под углом к берегу’: «Колья, к которым прикрепляется невод, имеют разные названия: стоящий на завороте — угловик» (Мезен.) [СРНГ, 46, с. 204].

Вилы – ‘шест с развилкой на конце’: «О́зеро ме́лко, неглубо́ко, два таких сте́ржня деревя́нных, ви́лы как, колы́ называют» (Нюхчозеро) [Мызников,2021, с. 74].

Технологии лова

Летний лов

Тянуть в гору под прикол – ‘тянуть ´ невод на берег’: «Тянуть невод в гору под прикол, — тянуть невод на берег через шест, вбитый наклонно в песок, чтобы не поднималась кверху нижняя неводная веревка. Теперь тянем в гору под прикол, а осенью под кольца» (Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Тянуть во пятку – ‘тянуть невод, пятясь назад’: «Тянуть невод пятками к берегу. Тяну невод во пятку» (Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Зимний лов

Пропéшать – ‘проделать отверстие во льду, продолбить путём ударов пешнёй’: «Зимой в озере надо дыры пропешать, пропёшают дыры на льду и ловят рыбу, пешнёй пропешали, прорубь и есть» (Кир. Ферап.) [СВГ, 8, с. 90].

Тянуть махом – ´при зимней ловле — тянуть невод, делая отмашку у проруби рукой и ногой’: «Махом — перво тянут невод на высохе (проруби) саженей 40. Махом тянут, первый от высоха дает мах рукой и ногой» (Волхов, Ильмень, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Тянуть под кольца – ‘при зимней ловле — тянуть невод, ужимая его тетиву кольцами’ (Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Тянуть под лапку – ‘при зимней ловле — тянуть невод определенным способом [каким?]’: «После маха, полтора конца веревок под лапку тянут. Под лапку тянут, одну руку в верх поднимают» (Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Тянуть рука за руку – ‘при зимней ловле — тянуть невод, перехватывая поочередно руками, стоя на месте’: «Остатний конец (зимнего невода на высохе) тянут рука за руку, — заносят одну руку за другую без всяких команд. Тянут 2–3 человека» (Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939) [СРНГ, 46, с. 90].

Сооружения для ловли рыбы

Затóн – ‘запруда, плотина в реке, озере, устраиваемая для ловли рыбы’: «Затон —это запруда в рекё или озере, дёлают её рыбаки для ловли рыбы» (Баб. Безг.,+ В-У. Крас., Скород.; Вож. Корг.; Влгд. Дунил.; Ник. Завр.; Тот. Устье) [СВГ, 2, с. 155].

Установка сетей: «Сéтки станóвят пó берегу, вдоль бéрега óзера» (Попов, Пск.) [ПОС, 23, с. 92].

Окнище – ‘прорубь’: «Окнище прорубят, и рыба живёт» (Бат.) [НОС, с. 709]

Зáдева– ‘место в реке или озере, где рыболовная сеть может зацепиться за дно, валуны и т. д.’: «Вся река была смерена, знали уж, где мелко, где задева» (Кирил.); «Луда-то за неводом, есть каменистое место в озере и задева, где луда попадет, или валечия» (Меде. + Севмор.) [СРГК, 2, с. 114].

Кумжевая тоня – см. кумжево́й – ‘относящийся к кумже’ Чапома) [Мызников, 2021, с. 226].

Русь – ‘конусообразная ловушка для рыбы из сетного полотна, натянутого на каркас из прутьев’: «Русь — это ловушка. Може, наподобие ёрши. Дужки из черёмухи или еловой вицы согнуты. Дальше из ниток вяжется. Два горлышка у этой руси вывязаны» (Шексн. Кам.); «Русь делают просто: деревянные кольца обтягивают сеткой. Ставят руси в траве, штоб не видно было рыбе. Особо часто ставят во время нереста щук» (Кир. Ферап.); «Туда не ездите, там руси поставлены» (Кир. Мелк. + Вож.) [СВГ, 9, с. 73].

Лодки для ловли рыбы

Тóня – ‘рыболовецкое судно’: «С утра на тонях в озеро уходят» (Ст.) [НОС, с. 1192].

Лодки-долбленки

Бат – ‘небольшая лодка, выдолбленная из цельного куска дерева’: «У озера много батов стоит, на любом и переедешь» (Хар. Леб.) [СВГ, 1, с. 23].

Дубáн – ‘лодка-долбленка’: «Я рубливал дубапы в лесных озерах. Осину срубя. выкопать— это корыто, к дубину пришиваешь две колоды, чтоб не переворацивалась» (Плес.); «У нас в деревне дубаны делали, два корыта по сажени, сколотят вместе рядышком, и ездили, нога в корыте, а друга в другом» (Пуд.); «Маленький дубан сделан, как туристы ездют в маленьких лодках, в дубане-то покупаться можно» (Плес.) [СРГК, 2, с. 8].

Дубáс – ‘выдолбленная из осиновой колоды лодка с наращёнными для её устойчивости бортами-крыльями из досок; в движение приводится посредством отталкивания шестом’: «Дубас — что и буса в Наволоке. Видели, через озеро йздят? Долбили его из осины, не знаю, ёлка-то тяжеловата. По бокам придёлывались крылышки, чтоб не перевёртывалась. Правили дубас ботом — это шест в два с половиной роста человека» (К-Г. Шест. + К-Г. Пан. К-Г. Рудн., В-У.; Ник.) [СВГ, 2, с. 62].

Дубúца – ‘небольшая долблёная лодка’: «Весной перевозили через реку на дубицах» (Хар. Бел.) [СВГ, 2, с. 63].

Кóротни – ‘лодка, выдолбленная из двух сплоченных вместе бревен’: «Коротни сами из осиновых толстых чурок вырубали, метра два длиной, один конец у коротней незаострённый, другой носком; на них ездили по озеру мерёжи ставили. Лодки были и самодельные, на озере в коротнях ловили, это две выдолбленные лодки вместе скрепляли» (Шексн. Кам.) [СВГ, 3, с. 108].

Ройка – ‘две длинные долбленые лодки в виде корыт, соединенных вместе, используемые для ловли рыбы на малых озерах’: «На ройках плавали по озеру, она с толстого дерева, с осины, метров пять длиной. Две осины выдолблены, соединяются, куском дерева, по озеру во время волны нельзя на ройках» (Бор.); «Ройка выболблена из двух дерёв, связаны вместе доской, которая впилена и в то и в другое дерево, пак два корыта, вместе» (Мош.); «Ехали на ройке, два желобка, снизу сколачивают, по маленьким озёрам рыбу с роек ловят» (Ок. + Др., Люб., Новг., Пест., Тихв., Хв.) [НОС, с. 1038].

Ройка – ‘лодка, выдолбленная из ствола осины’: «Ройка — лодка, долбят её из дерева, и получается, как корыто» (Бор.);» Ройка — небольшая лодка, как корыто, очень подвижная» (Люб. + Дем., Др., Мош., Новг., Ок., Пест., Ст., Хв.) [НОС, с. 1038].

Большие лодки с парусом

Деревя́нка – ‘большая рыбацкая лодка’: «Большую лодку рыбацкую деревянкой называли» (Выт.); «Деревянки с парусами были, у нас озерные лодки, а тыи, как танки, по Онегу ходили» (Выт.) [СРГК, 1, с. 453].

Ло́дка – ‘небольшое гребное или парусное судно’: «Рыбачат когда, в одной лодке трое и в другой трое» (Шижня) На ло́тках, глины три ло́тки привезё́м, домой на́ берёк, потом прикро́ем, воды́ наполива́м, воды наполива́м, да прикроем половика́м, што́бы она не со́хла, и вот берё́м да ей, такой я́шшык батько зде́лал, ей на́дэ ещё пригото́вить песко́м да намя́ть надэ да, зделал такой, штобы мять эту глину. Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 342].

Плавýнка (плаýнка) – ‘рыбацкая лодка большого размера с парусом’: «Плавунки — большие лодки, рыбацкие это, с парусом. Плаунки — лодки, вон в заводи у Ямка-то стоя» (Новг.) [НОС, с. 820].

Сóйма – ‘парусная рыболовецкая лодка’: «На парусах ходили, большие лодки, соймы, двое в лодке. Соймы большие уходят в озеро, плавают с сетям» (Ст.); «Плавуны — люди с соймы, с плавной двойки. Плавунов, людей-mo, по два на лодке, на соймы по два плавуна» (Новг. + Дем., Мош., Шим.) [НОС, с. 1116].

Сóймина (сомина), сóйминка – ‘большая тупоносая лодка с парусом’: «На соймины ещё дедко плавал» (Ст.); «Сомина — лодка с парусом, большая, с тупым носом» (Новг.); «На сойминках ухоили далеко» (Дем.); «И соминки, и сети готовили, у воды рыбой жили» (Ст.) [НОС, с. 1117].

Лодки, изготовленные из досок

Дощáнка – ‘лодка, изготовленная из досок’: «Осиновка-то из осины, а дощанка из тёсу. Всякие лодки делали» (Влгд. Лобк.) [СВГ, 2, с. 54].

Части лодки

Нос – ‘передняя часть лодки’: «Стелиш донницу ф чатыри даски, жжымайиш тискам, кладёш ´эти с´амыйи дуги, ну и кола них начынайиш агибать, к носу паужы а к карме пашыршы, там работать, стаять нада» (Попов, Пск.); «А раньшэ долбанки лотки б ыли, их выдалбывали, с асины, таким далатом далбають. Нос вужэ, карма шыре, лавачка там зделан, с краю прибита» (Беж. + Сл., Гд.) [ПОС, 21, с. 426–427].

Полройчины – ‘половина лодки’: «Полройчины отколото от одной ройчины, а туда надо хорошие ройки» (Др.) [НОС, с. 892].

Пыж – ‘часть носа рыбацкой лодки’: «В пыжу просверливается дыра для вала, к пыжу на носу привязывается снасть — верёвка, а вал железный, круглый на корме» (Ст.) [НОС, с. 987].

Рóйчина – ‘одна из двух спаренных частей долбленой двойной лодки’: «На одной ройчины сидели. Полройчины отколото от одной ройчины, а туда надо хорошие ройки» (Др.); «Ройчина, — одно выдолбленное дерево от ройки-то» (Хв.) [НОС, с. 1038].

Весло́ – ‘деревянный шест с лопастью на конце, при помощи которого приводят в движение лодку и т.п.’: «На вё́слах, там-то бо́льшэ на вё́слах, там парусо́ф не име́ли, там о́зеро небольшо́е» (Хижозеро) [Мызников, 2021, с. 70].

Озерная навигация

Плавýн – ‘плавучий маяк’: «До войны были плавун, хлапун — свитились на ваде» (Гд. + Кузнецов, Даль III) [ПОС, 26, с. 810].

Обвешать – ‘отмечать особым приспособлением мель в озере’: «Абвешают маякам такое места в озири, где камни, пясок выходит на паверхнасьть» (Пск.) [ПОС, 22, с. 75].

Перевозка природного камня – см. пóветерь – ‘попутный ветер’: «Ветер повернул, поветеръ. Туда на поветерь камни через озеро возили» (Новг.) [НОС, с. 835].

Способы движения малых судов

Вавилóнить – ‘плыть на лодке зигзагами’: «Вавилонить можно сколь угодно юрами и такими зигзагами, это, по-моему, морское слово, от лодки следы такие остаются» (Медв.) [СРГК, 1, с. 158];

Разбирайся на прядь – ‘команда рыбакам расположить лодки в один ряд’ «Если ветер, то лодки гуськом идут, лодка за лодкой, чтобы волна в бок лодке не била. Делают все так по команде большака: “Разбирайся на прядь”» (Ст.) [НОС, с. 993].

Стоянки судов

Кóпань – ‘искусственное углубление в реке’: «Копань — искусственное углубление в реке, в устье Ловати и побережья Ильменя. Люди-то и за фунт сахара копали, эти Орловы да Карабановы ни в грош людской труд не ставили, потом на копани свои пароходы ставили, чтоб волной с озера не било» (Ст. + Новг.) [НОС, с. 428].

Курка – ‘залив на оз. Ильмень’: «Залив Курка, напляхиваются волны. Лодки в Курке поставлены, заливинка маленькая, вода шумит, как ветер с озера» (Новг.) [НОС, с. 485].

Другие виды промыслов

Охота на водоплавающую дичь

«Не хотел домой простым возвращаться, вот и пошёл на озеро ла утками» - из иллюстрации простóй – ‘свободный от вещей, поклажи, не нагруженный чем-либо ‘(У -К Задн.) [СВГ, 8, с. 95].

Нырóк, ныр, нырýха – ‘водоплавающая птица семейства утиных, ныряющая в поисках пищи’: «Утки вот тожъ разныи есть: есть нырки, ана идёт пад вадой, есть падсадныи» (Остр. + Пуст. Пск.); «Ис чирковых парот у нас жывут толька нырки» (Порх. + Гд.) [ПОС, 22, с. 30].

Лесосплав

Свáлка – ‘катище на берегу сплавной реки или озера, предназначенное для сваживания из лесу древесины’ (Повс.) [Дуров, с. 168–369].

Акопéль – ‘головной плот при сплаве леса по озерам’: «Сплавляем сначала по озеру, лошадями на головке из лесу, дно н акопёль, столб, кругом лошади ходят н наматывают на ворот веревку, ее за пятьсот метров выкидываем на берег» (Канд.); «Акопёль — это весь пллот называется, на котором стоит акопёлка» (Белом.) [СРГК, 1, с. 18].

Топонимы

Новая Тоня – остров на Онежском озере, Авдеевское сельское поселение, Пудожский район, Республика Карелия.

Микротопонимы

Окунья Тоня – район г. Петрозаводска, Республика Карелия

Комментарии

Терминология озерного рыбного промысла включает названия промысловых видов рыб, сезонов и орудий лова, рыбацких судов и лодок. Информанты подчеркивают роль промысла в жизни селений, расположенных на берегах Ильменя и других озер: «И соминки, и сети готовили, у воды рыбой жили» (Ст.) [НОС, с. 1117]. В словарной статье представлена только общая структура промысловой лексики без учета того, что на каждом озере складывалась своя система терминов – этот вопрос рассмотрен в целом ряде публикаций, посвященных рыболовству на малых и больших озерах, в том числе Псковско-Чудском (И. Д. Кузнецов), Ильмень (А. В. Никитин) и т. д. С плаванием по озерам связаны системы навигации и особые приемы движения малых судов.

Модельные объекты

Архангельский краеведческий музей. Город Архангельск.

Кижский музей-заповедник. Остров Кижи. Республика Карелия. Выставка, посвященная традиционному судостроению в доме крестьянина Сергеева из д. Логморучей в Кижской гавани.

Увидеть образцы старинных лодок-кижанок, долбленок, узнать об особенностях этого важного мужского ремесла, инструментах, с помощью которых работали мастера-лодочники, и даже увидеть своими глазами, как это делается, можно на выставке традиционного судостроения.

Музей Белого озера | Белозерский областной краеведческий музей. Город Белозерск, Вологодская область.

Музей «Музей рыбы и рыболовства». Село Липин Бор. Вашкинский район, Вологодская область.

Музей «Традиционные лодки Белозерского края». Город Белозерск, Вологодская область.

Музей «Галинские паруса». Деревня Галинское. Череповецкий район Вологодской области.

Музей «Хижина рыбака». Деревня Взвад. Старорусский район, Новгородская область.

Гдовский музей истории края ( «Гдов – столица снетка»). Город Гдов, Псковская область.

Рыбацкая слобода Криницы. Новая Ладога. Ленинградская область.

Посещение модельных объектов

Озерное рыболовство наиболее полно представлено в краеведческих музеях региона. Тематические экспозиции размещены в центрах рыбацкого промысла (Белозерск, Липин Бор, Взвад и др.). Познакомиться с ведением промысла можно на берегах крупных водоемов, где продолжают работать рыболовецкие артели (озера Ильмень, Онежское, Белое, Псковско-Чудское и др.).

Государственные и частные музеи обеспечивают знакомство с разнообразной жизнью приозерных селений, включая традиции рыболовства, деревянного судостроение и т. д. Туристов привлекают рыболовные праздники: «Пудожские налимы» (деревня Куганаволок Пудожского района, Республика Карелия), День рождения Золотой Рыбки (село Липин Бор, Вашкинский район Вологодской области, День Снетка (Чудское озеро, Гдовский район Псковской области).

Источники информации

Архангельский краеведческий музей — Сайт музея. [Электронный ресурс]. URL: https://kraeved29.ru/?ysclid=lsvlltmooi756548109 (дата обращения: 12.04.2023).

Берг А.С. и др. (ред.). Промысловые рыбы СССР. Атлас

Березовская Е. А. Ихтиологическая лексика в говорах Русского Севера. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2006. 20 с. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/846/1/urgu0376s.pdf?ysclid=lus2t56b48555349060.

Интерактивный музей «Галинские паруса» | Туризм в Вологодской области (vologdatourinfo.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://vologdatourinfo.ru/objects/interaktivnyy-muzey-galinskie-parusa?ysclid=lsvlvbk7ex816084151 (дата обращения: 12.04.2023).

Коваль А. Е. Территориальный анализ озерного природопользования (на примере Курганской области). Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Пермь, 2005. URL: https://earthpapers.net/territorialnyy-analiz-ozernogo-prirodopolzovaniya.

Кузнецов И. Д. Рыбопромышленный словарь Псковского водоема: По материалам, собр. участниками Псков. промысл.-научн. экспедиции 1912-1913 гг. / Обраб. зав. экспедицией И.Д. Кузнецов. Петроград: Петроград тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1915. 159 с.

Линдберг Г. У., Герд А. С. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран: Около 9000 наименований. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. 368 с.

Малышева О. Пудож: время налима (turbopages.org) / Петрозаводск говорит. Электронный ресурс]. URL: https://ptzgovorit-ru.turbopages.org/ptzgovorit.ru/s/news/pudozh-vremya-nalima-1 (дата обращения: 12.04.2023).

Маркова М. Т. Научно-промысловая экспедиция на Псковское озеро в начале XX века // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2011. № 34. С. 191–198. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-promyslovaya-ekspeditsiya-na-pskovskoe-ozero-v-nachale-xx-veka?ysclid=lus23758dk937829649.

Музей «Традиционные лодки Белозерского края» / Ассоциация частных и народных музеев России Белозерск. [Электронный ресурс]. URL: https://www.xn--80akahgvf5ajn1b2c.xn--p1ai/o-proekte/geografiya/vologodskaya-oblast/traditsionnye-lodki-belozerskogo-kraya/?ysclid=lsvlpuk5dj746348393 (дата обращения: 12.04.2023).

Музей Белого озера | Белозерский областной краеведческий музей (belozermus.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://www.belozermus.ru/o-muzee/ekspozitsii/nature?ysclid=lsvn076ig3476314888 (дата обращения: 12.04.2023).

Наумов Ю. М. Лодка–кижанка // Кижский вестник. Под науч. ред. И. В. Мельникова, В. П. Кузнецовой Вып. 13. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 296 с.

Никитин А.В. Названия рыболовных угодий Калининской, Новгородской и Псковской областей (Опыт анализа топонимов-ориентиров). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.

Талабские острова, Псковское озеро и рыбный промысел / авт.-сост. О.Я. Сандоевский. Псков: Издание Псковского губернского статистического комитета, 1892. 52 с. URL: https://museum.pskovlib.ru/index.php/28-promysly-pskovskogo-kraya/rybolovstvo/187-talabskie-ostrova-pskovskoe-ozero-i-rybnyj-promysel.

Рыба ищет, где глубже. объяснимое притяжение Талабских островов (zapovednik.space). [Электронный ресурс]. URL: https://zapovednik.space/material/ryba-ischet-gde-glubzhe?ysclid=lsw48d4ygk733729647 (дата обращения: 12.04.2023).

Ихтиологические типы озер Псковщины / Рыбы Псковской области. Иллюстрированный каталог с описаниями видов [Электронный ресурс]. URL: Типы озер, Псковская область (pskovniro.wixsite.com) https://pskovniro.wixsite.com/pskovskieryby/tipy-ozer (дата обращения: 12.04.2023).

Липатов Д. С., Веселов А. Е. Распределение рыбного промысла в Онежском озере (на примере 2004 года) // Лососевидные рыбы Восточной Фенноскандии. Петрозаводск, 2005. С. 63–70. URL: <4D6963726F736F667420576F7264202D20CBE8EFE0F2EEE25FC2E5F1E5EBEEE22E444F43> (karelia.ru).

Составители словарной статьи

Соколова А. А.