Питьевое водоснабжение

Питьевое водоснабжение. Колодец

Для нецентрализованного водоснабжения используются шахтные и трубчатые колодцы различных конструкций и глубины, а также каптажи родников (ключей). В сельских поселениях Северо-Запада до настоящего времени широко используются шахтные колодцы – водозаборные сооружения, предназначенные для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. Требования к обустройству шахтных колодцев детально описано в СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Шахтные колодцы представляют собой шахту круглой или квадратной формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной части. Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на 0,7–0,8 м выше поверхности земли. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку. По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м. Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также, в ряде случаев, и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки. Для облицовки стенок колодца в настоящее время рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба – ель или сосна, для водоприемной части сруба – лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5-6 месяцев.

Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра. Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный фильтр. Подъем воды осуществляется с помощью насосов различных конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, «журавля» с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений [Требования к устройству шахтных колодцев / СанПиН 2.1.4.1175-02].

Согласно результатам этнографических исследований, обобщенных И. И. Шангиной, простейший колодец представлял собой яму, вырытую в земле до первого водоносного слоя (верховодки или близко залегающих грунтовых вод) и не нуждался в специальных устройствах для подъема воды. Стенки глубоких колодцев закрепляли бревнами, досками, кирпичом, реже камнем. На колодезные срубы брали деревья разных пород: дуб, вяз, ольху, ель, сосну, березу. Предпочтение отдавали ольхе, потому что это дерево не загнивало в воде и не портило ее вкус. Дуб, вяз, сосна, ель придавали колодезной воде неприятный древесный привкус, а береза сравнительно быстро сгнивала.

Сруб колодца собирали, как правило, на поверхности земли. Верхнюю часть складывали из хорошо пригнанных в паз бревен, соединенных на углах впритык друг к другу («в лапу»). Нижнюю часть сруба укладывали менее плотно, чтобы между бревнами оставались щели, через которые просачивались грунтовые воды. Сруб устанавливали в яме разными способами в зависимости от глубины и механического состава грунтов. В песчаной почве при глубине колодца не более 15 м сруб опускался сверху, оседая под действием собственной тяжести. Срубы глубоких колодцев (до 50—60 м) вырытых в глинистой почве собирали, начиная со дна ямы.

Оголовок высотой 0,5–1 м и площадью 1,5—2 м ставили для удобства пользования и безопасности людей и животных. Отверстие колодца закрывали крышкой. Благоустроенные колодцы имели навес с дву- или односкатной крышей, в некоторых северных районах заключались в сараи. В селениях на Вычегде, Ваге и Мезени наземная часть колодезной ямы решалась в виде долбленого ствола дерева, где максимальный диаметр его верхней части доходит до 40–45 см [Севан, 2010].

Из мелких колодцев воду черпали ведром, привязанным к веревке или прикрепленным через дужку к деревянному шесту. Самыми распространенными водоподъемными сооружениями были «журавль» (коромысло, оцеп, очеп) и «баран». Первый использовали для подъема воды из колодца глубиной не более 8 м. Он состоял из высокого столба с развилиной наверху, в которую вставлялась длинная жердь-очеп, коромысло. На тонком и длинном ее конце укрепляли намертво на веревке или цепи бадью, на толстом коротком конце закрепляли груз: камень, обрубок дерева. Точка опоры располагалась таким образом, что человек легко опускал пустую бадью. Легкость подъема обеспечивал противовес на толстом конце жерди. Высота столба и длина очепа зависели от глубины колодца. «Баран» представлял собой деревянный, горизонтально положенный вал, заведенный концами в два столба, врытых в землю по сторонам колодца. На вал наматывалась цепь или веревка с бадьей на конце. Вал можно было вращать за четыре ручки, вбитые в него по радиусу, за железную изогнутую рукоятку в торце вала или за маховое колесо диаметром до 2,5 м, насаженное на конец вала.

Крестьяне тщательно следили за состоянием колодцев, поэтому их регулярно чистили, сгнившие срубы и отдельные подгнившие бревна заменяли новыми. Для рытья колодца обычно приглашали специальных мастеров- колодезников, в весенне-летний период ходивших по деревням с предложением своих услуг. В работу колодезников входило определение водоносного слоя, рытье ямы и установка сруба. На близское залегание подземных вод указывали разные признаки: запотевание стакана, опрокинутого на сутки на очищенный от дерна участок земли; появление тумана на утренней заре (опытные колодезники говорили: «Выйди на семь зорь — увидишь семь белых озер, на котором хочешь, на таком и колодец роешь»). На деревню приходилось несколько колодцев, водой из них пользовались жители ближайших домов. Некоторые крестьяне имел в усадьбе собственный колодец [Шангина, 2003].

На территории Северо-Запада представлены все основные типы колодцев. Эксплуатационные горизонты подземных вод связаны с водносными комплексами венда, ордовика, девона, карбона, перми, в меньшей степени – неогена и квартера (пески, песчаники, трещиноватые мергели, доломиты и известняки палеозоя, а также песчаные разности четвертичных отложений). Водоносные горизонты дочетвертичной толщи за исключением ультрапресных и пресных вод нижнекотлинского комплекса венда имеют крайне ограниченное использование из-за быстрого возрастания минерализации по мере погружения водовмещающих пород.

Иллюстрации

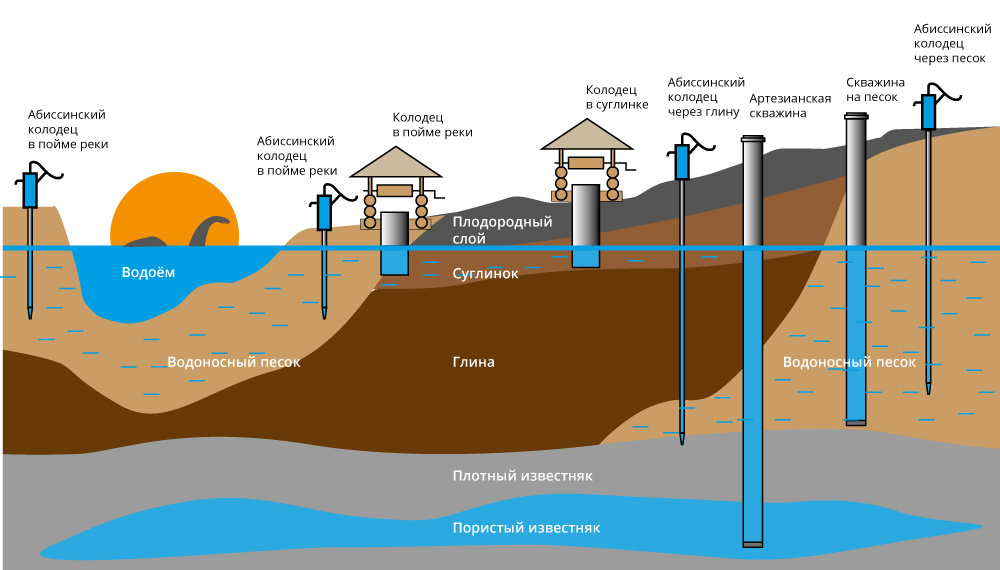

- Типы колодцев и скважин. Схема.

- Скважины в горизонты грунтовых и межпластовых вод. Схема.

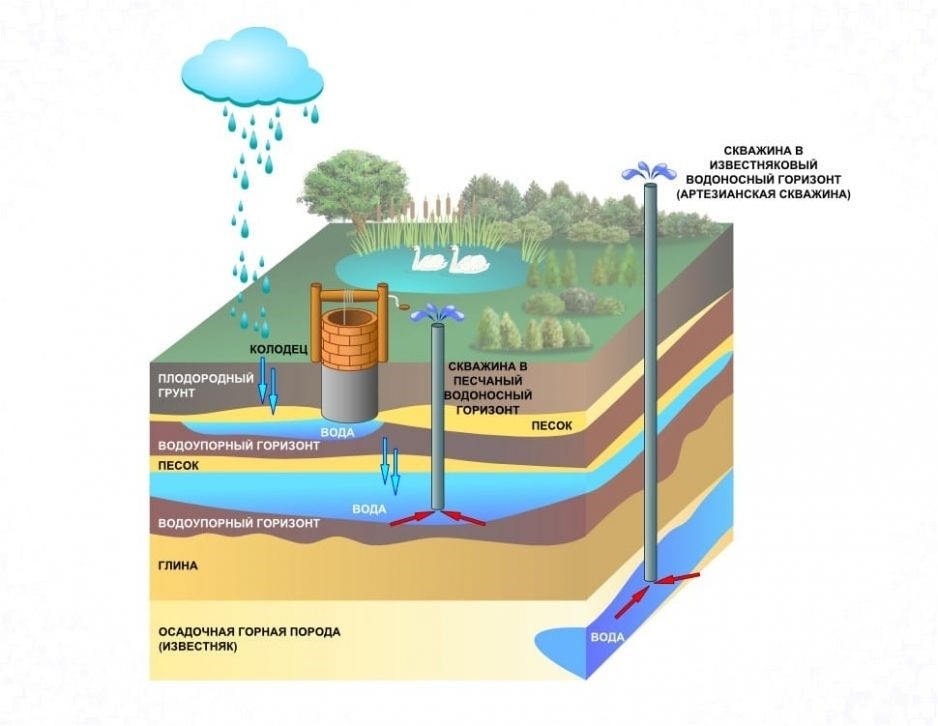

- Простейшие ручные водоподъемные механизмы колодцев. Схема.

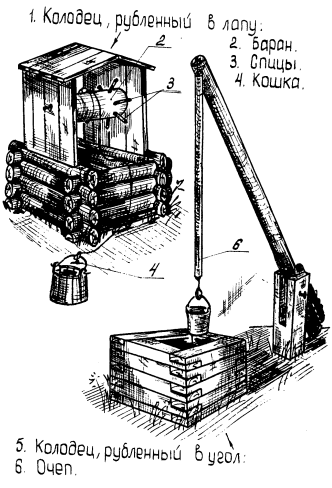

- Части колодцев разного вида. Словарь вологодских говоров [СВГ, 1, с. 140].

- Колодец журавль. Детали устройства. Схема.

- Составные части колодца-журавля в лексике русских говоров Пинежья.

- Колодец журавль. Деревня Бугрова. Музей-заповедник Пушкинские горы. Псковская область. Фото А. Соколовой.

- Колодец с очапом - вертикальной жердью с крюком на конце [Шаньгина, 2003].

- Колодец с воротом. Реконструкция. Музей Витославицы. Новгородская область

- Колодец с бетонными кольцами и воротом. Деревня Старосиверская. Улица Малая Набережная. Гатчинский район. Ленинградская область.

- Поморский каменный колодец. Мыс Немецкий. Полуостров Рыбачий. Мурманская область.

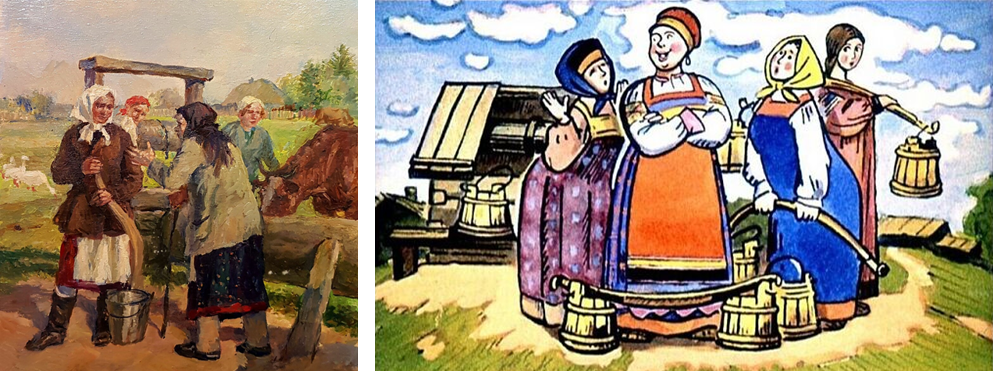

- Колодец как центр коммуникации в изобразительных произведениях.

Видео. Типы северных колодцев / Музей Малые Корелы https://youtu.be/kK6YDkl2a3g.

Народные термины

Вода из колодца

Колóдешная водá: колóдешный – ‘колодезный, из колодца’: «Ты напой меня колодешной водой, Я пришел к тебе в рубашке голубой» (Волог., Соболевский. Арх., Вят., Костром., Яросл., Пск., Смол., Сиб., Том) [СРНГ, 14, с. 156].

Колóдешная и колóдошная вода: «Калодишна вада хароша, халонна, лучьшэ, че в ямки» (Гд.), «Калодёшную воду ня любили» (Слан.); «Калодашная вода воласы так связывает, што ни влезит и гребинь» (Локн.) [ПОС, 15, с. 72].

Простáя водá – простóй – ‘сырой, некипяченый (о воде)’: «Простой водой из колодца умойся, Вася» (Тер.) [СРГК, 5, с. 300].

Несчерпáемая вода – ‘вода, которую нельзя вычерпать’: «Здесь [в колодце] нешшярпаема вада» (Печ.) [ПОС, 21, с. 258].

Перестáть – ‘прийти к концу, иссякнуть, исчезнуть’: «Сей год, жарко, а не перестала вода в колодце» (Онеж.) [СРГК, 4, с. 471].

Оставáться – ‘сохраняться, уцелевать’: «Вадá не вынáхывълъсь, уставáлъсь [в колодце]» (Печ.) [ПОС, 23, с. 409].

Жиловатая вода – жиловатый – ‘поступающий из ручья (о воде)? – А. С.’: «В колодце моем жил Серéбряная водá – из иллюстрации к ключóк – ‘родниковый, колодец’: «В ключках — от вода серебряная ажно» (Лод. + Баш., Сланц., Сол., Шим.) [СРГК, 2, с. 376–377].

оватая вода, а не ключеватая» (Тихв.) [СРГК, 2, с. 62].

Вода с низкой температурой

Холодняк – ‘холодная вода’ – из иллюстрации к засолодéть – ‘замерзнуть’: «Пошла напилася холодняку из колодца, даже засолодёла вся» (Подп.) [СРГК, 2, с. 204].

Холóдная водá: «В колодце-то вода холодном, а, в дежке она дома нагреется» (Кр. + Чуд.) – см. иллюстрацию к дéжка – ‘небольшая деревянная бочка для воды’ [НОС, с. 215].

Мутная вода

Мусокóй и мысóкий – ‘мутный, с песком, с илом’: «Наталья испортила етот колодец. Она чистила, подступ подрыла, и вода пошла теперь друга, мусока, чай не пьем» (Кем.) [СРГК, 4, с. 272].

Застóйчивая водá - застóйчивый – ‘застоявшийся, непроточный’: «Застойцива вода, нехороша в колодце» (Плес.) [СРГК, 2, с. 209].

Колодец

Водяна́я (водоно́сная) жи́ла – ‘колодец’: «Ма́ма тут воро́та откро́ет, дак схожу ́ поцерпну́, та́м у ни́ɣ жы́ла-то» (Мез. Длг) [АОС, 14, с. 98–99].

Жи́ла – ‘колодец’: «Ма́ма тут воро́та откро́ет, дак схожу ́ поцерпну́, та́м у ни́ɣ жы́ла-то» (МЕЗ. Длг.) [АОС, 14, с. 99].

Кáйво – ‘родник; колодец’ (Окулов. Каёво) [Мызников, 2019, с. 223].

Кóлодь – ‘колодец’: «Сходи на колодь туда» (Др.) [НОС, с. 417].

Колóдечек – ‘колодец’: «Колóдечек рыть» (Новг., 1910); «В саду был колодечек, в этом колодече была жива вода и мертва» (Ленингр., Ончуков) [СРНГ, 14, с. 156].

Кóпанец – ‘колодец’ (Сол.) [НОС, с. 428].

Ключ – ‘глубокая яма с отвесными стенками, защищенными от обвала срубом, служащая для добывания воды; колодец’: «Оцепом ала крюком достаём воду из ключа» (Молв.); «Ключ вырыт, обруб опущен, воду берём, откуда воду носим» (Он.); «Озеро хоть и рядом с деревней, но идтить за водой туда далеко, так воду берём с ключа, благо он у нас в огороде» (Дем.); «У нас у всех таки ключи, почти под каждым окном, выкапываем сами, обкладываем иструбом, вот тебе и ключ» (Сол. + Бат., Бор., Валд., Вол., Др., Кр., Лычк., Люб., Мал., Мар., Мош., Мст., Новг., Ок., Пест., Под., Подав., Ст., Тихв., Хв., Холм., Чуд., Шим.) [НОС, с. 359].

Ключ – ‘колодец’: «Клюць-от у меня рядом, недаУно выкопали» (Баб. Дем. Погост. Баб. Туп.; Межд. Стар.; Ник. Пант.; Хар. Никул.) [СВГ, 3, с. 69].

Ключ – ‘колодец, где бьют, ключи’: «Бери воду с ключа» Люб. «Бадейка-то в ключ упала» (Пест. + Бат., Кириш., Сол., Тихв.) [СРГК, 2, с. 376].

Ключок – ‘родниковый, колодец’: «Под омешком ключок выкопан» (Бокс.); «В ключках — от вода серебряная ажно» (Лод. + Баш., Сланц., Сол., Шим.) [СРГК, 2, с. 376–377].

Князец – ‘колодец’: «В соседнем князце водицы совсем нет. Раньше колодцы в деревне называли князцем» (Новг. + Вол.) [НОС, с. 397].

Колóдезь и колóдесь – ‘колодец’: «С тридцати со трех колодецов, Что со первого колодеза — Что со мати с Угрюм-речки, Что с другого колодеза — со Свиреп реки (песня)» (Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1911) [СРНГ, 14, с. 155].

Колóдец тáльцевой – ‘колодец, на дне которого бьет ключ’: «Там вода всегда живет. Как толец, ключ-та идет, выстават, если колодец не тальцевой, так вода вычерпывается, а тальцевой, так всегда вода есть: и зимой, и летом» (Онеж.) [СРГК, .2, с. 401].

Кипýн – ‘колодец, вырытый на месте родника’: «Там кипун такой, калодиц, вада и зимой никагда ня замерзнет, фсё толька снек мокрый» (Себ. + Кар., Оп., Остр., Палк., Пыт., Сл., Сош) [].

Колóдечек – ‘колодец’: «Колóдечек рыть» (Новг., 1910); «В саду был колодечек, в этом колодече была жива вода и мертва» (Ленингр., Ончуков) [СРНГ, 14, с. 156].

Колóдчик – ‘колодец’: «Сходи до колодника за водой. Колодчик там, и помыться и попить можно» (Новг. + Тихв.) [НОС, с. 417].

Колодец – из иллюстрации к зау́лок – ‘территория вокруг дома или между домами’: «Как ру́бленой – то ́ коло́дец, а как из одно́й сосны ́ – труба́, в зау́лок поста́вил, да обижа́ют – не пуска́ют по ́ воду» (Красн. ВУ.) [АОС, 21, с. 19].

Коло́дец, коло́дет – ‘глубокая яма с отвесными стенками, в которую опущен сруб, для добывания воды из водоносных слоев земли’: «Калойй» (Нюхчозеро); «А так у нас коло́дец был, вот здесь коло́дец» (Княжая Губа)′; «Вышли на берег, на берегу колодеч, в колодче шшука да елеч» (Нёнокса,Ончуков) [Мызников, 2021, с. 197].

Коло́дец, коло́дет – ‘глубокая яма с отвесными стенками, в которую опущен сруб, для добывания воды из водоносных слоев земли’: «Калоццы роють, абруп, как хароминка такая» (Пушк. Н-Рж.); «Калодиц с верам, ета сталоп такой длинный паставлина, палка, крюк, цэпь, вядро, зачарпаиш и пашол» (Себ.); «Тут на десять метраф калодец» (Пуст.); «Што за вадой-та схадить – десять шакоф, калодет рядам» (Остр.) [ПОС, 15, с. 72].

Коло́дец, коло́деч – ‘источник воды в виде деревянного сруба с углубленного в землю до водоносных слоев’ [].

Обвóдень – ‘колодезь, обнесенный частоколом’ (Доп. + Карпов; Даль) [ПОС, 22, с. 79].

Обрýб – ‘глубокая яма для добывания воды; колодец’ «Абруп в агароди у нас высах» (Слан.) [ПОС, 22, с. 361].

Обрýба – ‘скрепленные между собой в несколько венцов бревна, защищающие от обвала внутри стены колодца: «Плахой калодец. Даже абрубы не была» (Пск.) [ПОС, 22, с. 362].

Подгáрник – ‘колодец’: «Вода'-то в подгарнике чистая у нас» (Сямж. Собол.) [СВГ, 7, с. 90].

Роднúк – ‘колодец’: «Сходи на родник за водой, родник-от у нас глубокой, вода-то холодная» (Хар. Бел.); «Сходи на родник за водой, да не упади, он очень глубокой» (Сямж. Рам.); «Родник-то у меня' возле дома» (Шексн. Кам. + Вож., Нюкс.) [СВГ, 9, с. 62].

Родникóвый колóдец – из иллюстрации к жи́лка - ‘русло подземной реки, ручья’: «У други́х не роднико́выйе коло́ццы, а у на́с роднико́вый, жы́лка така́я, ви́дно…» (Плес. Фдв.); «А па́па берё́т отту́да (воду), там извеско́вая, да́жэ по фку́су оддайо́т, а до жы́лки не дошли́, наве́рно» (Карг. Ар.) [АОС, 14, с. 105].

Родничóк и родничéк – ‘колодец’: «Меня бабы осудили у родника у нашего» (Белоз., Кирил.) [СРГК 5, 547].

Названия колодцев разного типа

Различия колодцев по глубине

Глубкóй колодец – ‘глубокий’: «Глубкой колодец, надо было очап сделать» (Мал.) [НОС, с. 164].

Нúзко [вода в колодцах] – ‘на значительной глубине’: Вопшше здесь такая меснъсть, што ниско вода [в колодцах]» (Гд.) [ПОС, 21, с. 320].

Неглубóкий – ‘не имеющий большой глубины’: «Колóццы бывáют такúи, ниглыпкúи, водá в вы́чырпаим, а аны чéрис полчасá пóлныи» (Дн.) [ПОС, 21, с. 61].

Коломéц – ‘неглубокий колодец’: “Вырыл коломец в огороде» (Бор.); «В центре деревни есть коломец, в котором летом почти совсем не было воды» (Дем.) [НОС, с. 418].

Окóпанец – ‘колодец, обычно неглубокий и без сруба’: «Калóдиц ишшó акóпаниц» (Пуст.) [ПОС, 23, с. 148].

Кóпанец – ‘мелкий колодец без сруба’: «Скату ф Плюшняве пастись харашо: и травы многа и копанец – калодец вырытый т края камнем абложын» (Оп.); «Хоть калодиц, хоть копаниц, хоьб ключ – ета анно и тоя жы – там воду бярут, ф калоццы» (Кр.); «Приведёш к копанцу; каг ближъ пъдайдеш, так и кипит [вода]» [ПОС, 23, с. 190].

Колодцы с различными водоподъемными механизмами

Колодец с шестом

Колóдец с óчепом – из иллюстрации к óчеп [НОС, с. 772].

Очепнóй колодец – очепнóй – ‘имеющий особую жердь, очеп, для доставания воды (о колодце)’: «Вот на Андронникове, так очапные колодцы: вот такой столоп, в ём две дырки, в их гвоздь, оно там ведро почерпается само, да тащит обратно» (Тихв.) [СРГК, 4, с. 352].

Очéп, óчáп, óтцеп, óчепь – ‘жердь с крючком на конце, с помощью которой достают воду из колодца’: «Да оцеп-то в сарае возьми [за водой сходи]» (Волог.) [СРГК, 4, с. 352].

Крюк – ‘длинный шест с крючком на конце, на который вешается ведро при доставании воды из колодца’: «Да к жердине-mo и приделан крюк, ведро-то куда вешаешь. Ключок-то глубокий, вот вешаешь на крюк ведро и опускаешь, воду черпать крюк» (Мал.); «Вёдра ставят у нас на чубышки, а крюком воду достают» (Мош. + Др., Кр., Люб., Молв., Оп.) [НОС, с. 469].

Óчеп (óчап) – ‘вертикальная жердь (или цепь) с крюком на конце, с помощью которой достают воду из колодца’: «Очепом воду из ключа здымаем, это палка така с крюком железным, им ведро цьтляют» (Хв.); «Подожди, сниму ведро с очепа» (Шим. + Бат., Др., Кр., Мал., Новг., Пест., Под., Сол., Тихв., Шим.); «На очапу ведро висит» (Люб.) [НОС, с. 772].

Жаравок – ‘колодезное ведро’: «Даве пошла воду черпать, а жаравок и упаУ у меня в колодец» (В‑У. Род.) [СВГ, 2, с. 78].

Кокорýлька – ‘деревянный шест с сучком в виде крюка на конце, которым достаю т воду из колодца’: «Раньше-то мы доставали воду из колодца деревянной кокорулькой, тяжелёй было» (Хар. Пусторам.) [СВГ, 3, с. 80].

Ныря́ло – ‘шест в колодце, к которому прицепляется ведро’: «У колодца шест, за который тащат, называется ныря́ло» (Чаг.) [СРГК, 4, с. 57].

Черпáлище – ‘жердь, к которой привязывают колодезное ведро’: «Воду-то достают черпалищем. Эго паУка длинная, к ней ведро' привязано» (Вож. Мих.) []. Ср. черпо'внще, черпу'шка в 4 знач. [СВГ, 12, с. 36].

Черпóвище – ‘жердь, к которой привязывают колодезное ведро’: «А воду-то из колодца черповищем подымаем, крюком» (Кир. Ферап.) [СВГ, 12, с. 36].

Поро́чка – ‘ведро с шестом, которым достают воду из колодца’ (Солза); «Поро́чка у колодца» (Вонгуда); «Зачерпни́ поро́чкой воды. – Где поро́чка-то? - На коло́дце» (Нижнее Койдокурье); (в другом значении – черпак из бересты (Поонежье, Калинин) [Мызников, 2021, с. 386].

Колодец с воротом

Рогáль – ‘колодец, в ворот которого для удобства вращения вделаны деревянные палки — «спицы»’: «А рядом стоит рогаль» (Межд. Пуст.) [СВГ, 9, с. 59].

Ворот

Барáн и борáн – ‘ворот, укрепляемое над колодцем бревно, вал с рукояткой, путем вращения которого достают из колодца воду’: «Баран-то заскрипеУ, опять ночью кто-то за водой пришёУ» (Гряз. Истоп.); «Боран-от у колодца худой стаУ» (Влгд. Марк.) [СВГ, 1, с. 21].

Вéреть – ‘колесо для подъема ведра из колодца’: «Вереть — слово, которое произошло от вертеть, воду из колодца доставали колесом, приводимым в движение человеком; это колесо и называют веретью» (Бор.) [НОС, с. 99].

Колесó – ‘вал с колесом для подъема воды из колодца’ (Вытегор. Олон., 1885—1898; Прионеж. КАССР) [СРНГ, 14, с. 129].

Кóрбаз – ‘вал с рукояткой, на который наматывается цепь при подъеме ведра из колодца; ворот’ (Новг.) [НОС, с. 432].

Тюк – ‘составная часть устройства для подъема воды из колодца — укрепленный горизонтально вал, на который накручивается цепь с ведром’: «На том колодце тюк тяжельше, чем на вон етом» (Влгд. Малоновл.) [СВГ, 11, с. 84].

Храп – ‘ворот у колодца’: «Опять храп менять надо» (Межд.) [СВГ, 11, с. 208].

Стержень, вставленный в ворот

Вал – ‘деревянный стержень или металлический цилиндр в различных машинах, вращающийся вокруг своей оси’ [ПОС, 3, с. 19–20]. См. иллюстрацию к погибнýться – ‘принять дугообразную, изогнутую форму; согнуться’: «Вал-та [у колодезного ворота] жалезный, ён пагибнуфшы» (Палк. Горбунова Гора, 1976) [ПОС, 27, с. 284].

Ручка вала

Пáлец – ‘ручка, вставленная во вращающийся вал колодца’ (Плес.) [СРГК, 4, с. 377].

Колодец журавль

Асве́р – ‘колодец с журавлем’: «Из э́тъвъ асве́ръ два жы́хъря но́сят во́ду. (Аш. Федорцево, 1962); «У нас вот свой асве́р был» (Оп. Духново, 1961. + Локн. Опоки; Пуст. Станки; Себ. Припиши; Холм. Ветно, Выставка, Старое) [Копаневич; ПОС, 2, с. 73].

Гусáк – ‘колодец журавль’: «Других колодцев у нас нет, одни гусаки стоят с очепами» (Новг.) [НОС, с. 204].

Жаравóк, жаровóк, жáворок – ‘колодец с журавлем»: «Колодец-то с шестом, так это жаравок» (К-Г.; В-У. Будр.) [СВГ, 2, с.78].

Журавéль – ‘колодец с длинным шестом, служащим рычагом при подъеме воды’: «На журавель по воду с бадейкой ушёдши» (Новг.) [НОС, с. 263].

Жаравéц, также жарáв, журáв – ‘колодец с длинным шестом, служащим рычагом для подъема воды’: «Ср.; «Колодець – жаровець, он веть трешчит разныма ладами» (Леш. Ол.); Это черпук, не было машины, черпугом черпала, у сосѓедей-то жаравец – колодец» (Лен. Тхт. + Схд. Мез. Мсв.; Сфн.; Пин. Квр; Котл. Фдт.; В-Т. Вдг.; Карг. Влс.; Пин.) [АОС, 13, с. 210].

Очепнúк – ‘колодец с журавлём’: «За водой на очап ходиУ, вон с шёстом-то которой» (Хар. Леб.); «Оцеп-то у нас в конце деревни стоит» (Гряз. Дресв.) [СВГ, 6, с. 110].

Столб, на котором укреплен колодезный журавль

Вилава́тый столп: «Асве́р – э́та вилава́тый столп, в няγо́ фкладаицца сам асве́р» (Себ. Аннинск, 1962) [ПОС, 2, с. 73].

Дыбá – ‘столб, на котором укреплен колодезный журавль’: «У колодча дыба-то гнилая стала, заменеть пора» (Ник. Филип.) [СВГ, 2, с. 68].

Кокóра – ‘столб с развилкой наверху, где крепится длинный шест-рычаг колодца-журавля’: «Вон, стойт он у кокоры, ведро достаёт» (Межд. Пуст.) [СВГ, 3, с 79].

Плóтка – ‘часть колодца-журавля: столб, на котором укреплено бревно, держащее жердь с ведром’: «Ключь у нас калодец: асвер, касая, а ляжыт на плотке» (Локн.);» Плотка, патом жыравина, асвер, на жыравини вядро будит, вот и калодиц» (Локн.) [ПОС, 26, с. 303]

Шест – журавль

Асве́р – ‘колодезный журавль’: «Ключ быва́ить с асве́рам. Асве́р – э́та вилава́тый столп, в няγо́ фкладаицца сам асве́р» (Себ. Аннинск, 1962); «Во́ду ис кало́ццъ дъстава́ть есь там па́лкъ далга́я – жо́ръф, а́ли асве́р, нъзыва́ицца» (Локн. Рожново, 1962); «Быва́ют кало́цы высо́каи, туда асве́р апуска́ют» (Себ. Холое, 1961); «Асве́р – куда́ на дли́ннай па́лке вядро́ ве́шаецца» (Беж. Цевло, 1962) [ПОС, 1, с. 73].

Журáв, жýрав (жóрав) – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме ведра с водой’: «У колодца журав — длинная палка с крюком, воду достают им» (Кр. + Валд., Пест.) [НОС, с. 263].

Жаравец и жаровец – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды, колодезный журавль’: «А колбдчик с жаравцом видела? Вон на угоре жаравёц-от стоит» (К-Г. Плоск.); «Жаравёц-от цисто сгниУ, надо бы новой срубить, да нёковд» (К-Г. Руд.); «Полегоньку затягвай жаровец, а нето дас, дак убьет» (К-Г. Пан.+-К-Г. С. Гора, К-Г. Плоск., К-Г. Шест.) [СВГ, 2, с. 77].

Жаравок, жаровок, жаворок, жаворока – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды, колодезный журавль’: Жаровок-от хороший шибко. (Ник. Apr. + Ник. Карн., В-У. Пуст.); «Опускайте-ко, девки, жаровок-от ниже: бадья-то нецелая» (Ник. Куд.+ Ник. Дун.); «Берись за жаворок и опускай бадью-то» (Ник. Выс.) [СВГ, 2, с. 78].

Жеровéц – ‘длинный шест, служащий рычагом при подъеме воды из колодца, журавль’: «Жеровец — палка с веревкой, на которой висит ведро» (Чер.); «По жеровцу хотела спуститься в колодец» (Чер.) [СРГК, 2, с. 52].

Кадóл – ‘веревка или палка у колодца, шест колодезного жуавля для вытягивания ведра’ (Олон.) [СРНГ, 14, с. 45].

Кóдол – ‘журавль у колодца’: «Кодолом тащу воду-то» (Карг.) [СРГК, 2, с. 384].

Корёга и коряга – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды’: «Колодец-то и есть колодец, а стволы-то как называются: да корёга, иль коряга, а других колодцев у нас нету, только такие, корёга старая, менять надо» (Чер.) [СРГК, 2, с. 422].

Курь – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды; журавль’: «Да вы внимания не обращайте, это курь у колодца скрипит» (Волх.) [НОС, с. 486].

Мáина – ‘длинный шест у колодца, употребляемый как рычаг; журавль’: «Майна — бадог у колодца, жаровка, к ней цепня прикреплёется» (В-У. Кич.) [СВГ, 4, с. 67].

Огúбуш – ‘колодезный журавль’: «Нагибай огибуш да прицэпи ведро, нужно достать водицы» (Гд.); «Агибуш ф калоццы, внис апускаиш, тяниш, брявно» (Гд.) [ПОС, 22, с. 507].

Осве́р – ‘колодезный журавль’ (Опоч. Пск., 1902-1904) [Мызников, 2019, с. 560].

Óсвéр – ‘устройство для подъема ведра воды из колодца: высокий столб, в который вставлен подвижный рычаг с длинным шестом; журавль’: «Схади зъ вадóй на Тóнин ключ, там асвéр харóшый» (Аш.); «У нас асвéры были: брявнó, стаит сталóп, лясина на сталóп палóжэна, а тяницца ф калóдец асвéр» (Беж. + Холм.) [ПОС, 23, с. 351].

Óсвéр – ‘часть колодезного журавля: вертикальная жердь, к которой привешивается ведро’: «Астáфь веидрó на асвéри» (Аш.); «Асвéр не упусти» (Беж.); «Асвéр — эта вядрó паццапáйиццъ ф калóццэ» (Н-Рж.); «У нас асвéры были: брявнó, стаить сталóп, лясина на сталóп палóжэна, а тянецца ф калóдец асвéр» (Беж.); «Асьвéр сламáлси, тяпéрь придéцца насить вадý с тавó крáю» (Аш.) [ПОС, 23, с. 351].

Óсвéр – ‘часть колодезного журавля: укрепленный на столбе подвижный рычаг, к которому присоединяется шест с ведром’ «Асвéр упáл са сталбá» (Н-Рж.) [ПОС, 23, с. 351].

Óчеп (óчап) – ‘приспособление для подъема воды из колодца, состоящее из закрепленного на раздвоенном столбе шеста, служащего в качестве рычага, и вертикального шеста (или веревки, цепи) с крючком на конце’: «Колодец с очепом» (Чуд.) [НОС, с. 772].

Óчеп – ‘шест колодезного журавля’: «Что такóе óчип? А жырдна такáя, кудá ведрó вéшают» (Порх.); «Там на óцэпь поццэпáют ведрó, вы упýстити» (Порх.); «Журáф ф колóцца, другое назывáют óцэп, кто как» (Ляд.); «Óцэпь сарвалáсь, и ведрó утóпло» (Остр.); «Вóчип такóй зьдéлънъ, нъ очопý приботъ чýркъ» (Стр. .) [ПОС, 24, с. 350].

Óчеп (óчап) – ‘шест, служащий рычагом’: «Очеп в развилину вставляется, и жердинка прибивается» (Чуд. + Бат., Сол., Тихв., Шим.) [НОС, с. 772].

приспособление для подъема воды из колодца, состоящее из шеста, закрепленного на столбе-основании и служащего в качестве рычага, и вертикального шеста (веревки, цепи) с крючком на конце’: «В Литве были, там в колодцах какие-то вертушки вместо очипа, а у нас нет таких» (Тихв.); «Очипом воду качают в колодце» (Тихв. + Волог., Кириш., Пест., Чуд.) [СРГК, 4, с. 351–352].

Очéп, óчáп, óтцеп, óчепь – ‘длинный, наклонный шест у колодца, журавль’: «У колодца и оцеп и дыбу новую поставили» (Чер.); «Теперь, как увидите етот боров, очеп, так и не пройдете мимо» (Выт. + Багп., Сол., Тихв., Шим.) [СРГК, 4, с. 351–352].

Очéп, óчáп, óтцеп, óчепь – ‘вертикальный шест с крючком на конце, соединенный с колодезным журавлем’: «А ета сруб, там воды-то уже нет, вишь грязная какая, а ето очип, он к жураву привязан, воду им таскают» (Новг.); «Очип в колодце быват, вешат бадью на его» (Кирил.); «Оцяп к сляге прикрепляется, на ей ведро вешают» (Баб. + Тихв.) [СРГК, 4, с. 351–352].

Оцепня́ – ‘колодезный журавль’: «На том колодце бцепня худая” (Ник. Байд.) [СВГ, 6, с. 109].

Оцепúна – ‘колодезный журавль’: «Оцепина-то худая ноне стала» (Ник. Выс.) [СВГ, 6, с. 109].

Очав, очап, очав, очеп, оцап, оцеп – ‘колодезный журавль’: «Вот колодец с очапом-от где, дак там он и живёт» (Баб. Юрк.); «Смотри, как бы очап не сломался» (Сок. Б. Иван); «Это у вас журавль? — Это оцап, а журавль в небе» (Нюкс.); «Мы, маленькие, повиснем на оцапе, и поднимет нас оцап вмйсте с бадьёй, любо было» (Межд. Стар.+ Влгд., Вож., К-Г., Кир., С ям ж ., Тот.) [СВГ, 6, с. 109–110].

Очепнúк – ‘колодезный журавль’: «У колодца это очепник называется. Оцепник тогда у нас сломался, пришлося воду с рецьки носить» (Шексн. Кам.) [СВГ, 6, с. 110].

Перó – ‘длинная жердь для подзема воды из колодца’: «Вбивают столоб, на сто лоб кладут перо, на перо привязывают очеп, чтоб воду черпать» (Тихв.) [СРГК, 4, с. 480].

Рéлина –‘длинный шесту колодца, употребляемый как рычаг для подъема воды’: «Отцепом черпают. Так какой журавль? Столб и отцеп на релине висит» (Чаг.) [СРГК, 5, с. 513].

Шорш – ‘длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды’: «Ну-ко у меня шорш-от и сорвался» (Ник. Сорок.) [СВГ, 12, с. 103].

Подмóга – ‘противовес в колодце’: «Подмога на колодце, чтобы садился журавель» (Лод.) [СРГК, 4, с. 645].

Устройство и оборудование колодца

Сруб

Клéтка – ‘опора моста, колодца и т. п. в виде бревенчатого сруба’: «Клетку там [в колодце] рубит, бревнами выкладывали, струб спускав в колодец» (Плес. + Белом,, Медв.) [СРГК 2, с. 365]

Нарýб – ‘деревянное сооружение из нескольких венцов, скреплённых в форме четырехугольника; сруб’: «Колодец выроют сначала, углыбят, а потом срубят наруб и туда в середину опустят, чтобы стенки не обваливались» (Валд.) [НОС, с. 615].

Обрýб – ‘бревенчатый сруб для колодца, погреба и т. п.’: «Обруб делают для колодца, рубят как дом, только маленький, такой, как квадрат» (Кр.); «В копанях обрубы вставлены, обычно из берёзы делают» (Уторг.) [НОС, с. 681].

Обрýб – ‘бревенчатый сруб колодца, погреба’: «Наши-то мужики для ключа обруб срубили» (Сок. Нест.); «В колодце весь обруб сгниУ, скоро упадёт» (Хар. Зуён.) [СВГ, 6, с. 6].

Обрýб, обрýп – ‘скрепленные между собой в несколько венцов бревна, защищающие от обвала внутри стены колодца’: «Калотцы разные: паглубожэ есть и памялошэ. Абруп в зямлю врыт, тож чатыри вугла» (Оп.) «Калодиц — в ыкапана яма. А кругом срублин лес и апушшин в яму ´ета абруп» (Палк.); «Кругом он, калодиц, абделан. В нево абруп фставлен, штоп вада не мутилась. Абруп из дасок или брёвен» (Ляд.); «Стали рыть, нашли абруп старый, и ня знали, што там калодиц был» (Остр.); «Абруп. Т´акжэ, как у хаты зарубляють, и штоп земля не апсыпалась у калодезь» (Нев.); «Колодиц выкопан лопатой. Потом обруб делают из лесу. Туда фставляицца, оддилить воду од зимли мало-мальски» (Ляд.); «Калодиц, а ф калоццы сруп. Дерива угал и ишшё угал. Читыри угла — сруп, абруп» (Слан.); «Асвер — куда на длиннай палки вядро вешаицца и на сталопи ана, и бруп, штоп не апсыпалась ´ямка у калотца» (Беж. + Вл., Гд., Дн., Кар., Кр., Локн., Н-Рж., Печ., Порх., Пск., Пуст.) [ПОС, 22, с. 360–361].

Обрýбник – ‘сруб (колодца)’: «У колодца обрубник-то сверху сожгли» (Кирил.) [СРГК, 4, с. 112].

Обрýбочек - – ‘скрепленные между собой в несколько венцов бревна, защищающие от обвала внутри стены колодца’: «Кипунок такой, фставляли такой абрубочек»( Порх.) [ПОС, 16, с. 363].

Обрýбчик – ‘бревенчаты й сруб колодца, погреба’: «Сделали мне плотники обрубчик у колодца. (У-К. Шалеб.); «А я околодчик поновляю, и до этого я его поновляла, сделали мне плотники обрубчик, а вода дак исцелёбная» (У-К. Лыва) [СВГ, 6, с. 6].

Опрýг – ‘сруб, крепление колодца’: «Опруг у колодца подгнил, заменить надо бы» (Кем.) [СРГК, 4, с. 266].

Óтруг – ‘деревянный сруб для колодца’: «Из-за массы мелких гнилых щепок, отвалившихся от старого сгнившего отруга, вода в колодце была непригодна для питья» (Мош.) [НОС, с. 461].

Óтруга – ‘деревянный сруб для колодца’: «Наконец-то для колодца сделали отругу из новых брёвен» (Мош.) [НОС, с. 461].

Порýб – ‘бревенчатый сруб для колодца, погреба и т. п.’: «У колодца очеп, вилоха, поруб» (Бат.) [НОС, с. 914].

Потолóк, потылóк – ‘верхняя часть сруба колодца’: «Яму-то выроют, да и потолок сделают, чтоб удобней-то было воду брать» (В-У. Черн.) «На потолок-от землю ешшо насыпали» (В-У. Черн.) [СВГ, 8, с. 16].

Сруб – ‘скрепленные между собой в несколько венцов бревна, защищающие от обвала внутри стены колодца’ [ПОС, 22, с. 361].

Стрýбник – ‘колодезный сруб’: «Струбник-от выбирал старичонко-то, да и скривился» (Ник. Завар.) [СВГ, 10, с. 143].

Строительный материал для сруба

Осúна – ‘брёвна, древесина осины как материал для строительства, изготовления чего-нибудь’: «Асинай ня нáда сруп [в колодце] дéлать, анá гарчяя» (Пушк.) [ПОС, 23, с. 372].

Преснúна – ‘молодые деревья с неокрепшей, неплотной, непрочной древесиной, а также строительный материал из таких деревьев’: «Мы сделали колодец из преснины, дак он быстро и сгнил» (Кир. Ферап.) [СВГ, 8, с. 36].

Крышка колодца

Колодник – ‘бревно в основании крыши над колодцем’ (Вол.) [НОС, с. 417].

И́зраз – ‘крышка из досок для проруби, колодца и т. п.’: «Ставень делается из досок, такой úзраз на пролуб и на колодец, на окна тож. На продуби он, чтоб не застывала вода; не сделаешь, так заморозишь» (Карг.) [СРГК, 2, с. 285].

Колóдник – ‘крыша над колодцем’ (Болотов. Hoвг., 1968) [СРНГ, 14, с. 160].

Творúло – ‘подъемная дверца, крышка над отверстием погреба, колодца, сруба’: «У колодца начали делать творило» (Баб. Плешк.); «Старое творило совсем сопрело» (Сок. Чучк.) [СВГ, 11, с. 11].

Сосуды для воды

Бадéйка – ‘широкое ведро, немного суживающееся книзу (чаще деревянное)’: «Абадейку ф калодец упустила»(Сл. Большая Радунка, 1957) [ПОС, 1, с. 90].

Бадья́ – ‘широкое ведро, немного суживающееся книзу (чаще деревянное)’ (Гд. Апалёво + Гд. Замогилье) [ПОС, 1, с. 92].

Жаравóк – ‘колодезное ведро’: «Даве пошла воду черпать, а жаравок и упаУ у меня в колодец» (В-У. Род.) [СВГ, 2, с. 78].

Обадня́ – ‘широкое деревянное ведро для доставания воды из колодца’: Абадня — этъ з бальшых калоциъв ваду тягают, г жыраву прикреплялъсь дешка ведра два, называлъсь абаднéй» (Тор.) [ПОС, 22, с. 53].

Оцепня́ – ‘ведро, которым черпаю т воду из колодца’: «Оцепню-то поглубж е опусти, пусь полная воды наберётся» (Ник. Тот.) [СВГ, 6, с. 109].

Парóчка – ‘бадья, которой достают воду из колодца’: «Вот была у нас парочка, с колодца воду черпали, поменьше ведра» (Медв.); «Раньше у колодца парочка была, круглая такая лоханка в три ведра, с ушами и с дугой, с железными обручами, а с парочки уж лили в ушат» (Медв.) [СРГК, 4, с. 399].

Порóчек и пóрóчка – ‘берестяной сосуд’: «Берестяный коробочек насажен на длинный шест. Порóчек называется, чем воду из колодца достают» (Онеж.) [СРГК, 5, с. 84].

Порочивúще – ‘длинная ручка у берестяного ковша’: «Порочивúще — палка у порочки, чтобы воду черпать из колодца» (Онеж.) [СРГК, 5, с. 84].

Почерпуга – ‘ведро, прикрепленное к длинной деревянной ручке’: «Воду из колодца почерпугой берем» (Прион.); «Колодцы у нас мелкие, воду мы почерпугой достаём» (Прион.) [СРГК, 5, с. 127].

Ставчик – ‘деревянный ковш без ручки’: «Ставчик — деревянный ковш, круглый, без ручки, разрисованный, им пили квас. Рядом с ведром колодезной воды стоял ставчик» (Новг., 1995) [СРНГ,41, с. 28]

Цéпня́ – ‘бадья или ведро на цепи, которыми черпают воду из колодца’: «Пошла за водой сего дня, а цепню' ужо кто-то спустил» (К-Г. Барак.); «Чепня-то отвалилась, просто чепни-то другие» (К-Г. Навол.); «Ципня раньше деревяпная была, а теперь вёдра вешаем, утопим — снова повесим» (В-У. Алекс.); «Цепня-тo наша прохудилась, заменить надо» (Нюкс. Крас. + Ник.) [СВГ, 12, с. 8].

Черпа́к – ‘сосуд для зачерпывания воды из колодца’ (Калгалакша, Кем. РНСКП) [Мызников, 2021, с. 543].

Черпня́ – ‘бадья или ведро на цепи, которыми черпают воду из колодца’: «Парни-то черпню в колодце утопили» (Нюкс. Ягр.); «Церпня-то на цепе' в колодце висит» (К-Г. Ок. Дор.); «Раз сама утопила церпню, дак сейчас своё ведро надо привязывать» (К-Г. Ок. Дор.) [СВГ, 12, с. 36].

Цепь, веревка для поднятия воды

Нацéпина – ‘цепь’: «У колодца начепина-то отодралась, дак надо на врёмё хоть, верёвку привязать» (Арх. Вельск. Крыл.) [СВГ, 5, с. 83].

Очеп – ‘цепь для поднятия воды из колодца’ «Оцéп-то в колодце не заменили» (Межд. Игумн.) [109–110].

Прóдóльник – ‘тонкая, прочная веревка’: «Продольник-от совсем негодной стаУ, того и гляди вёдро в колодец сорвётся» (Влгд.) [СВГ, 8, с. 80].

Пластина, которой ведро прикрепляется к цепи

Кляпýшка – ‘кляпушка — металлическая пластинка, с помощью которой прикрепляется ведро к цепи в колодце’ (Влгд. Сев.) [СВГ, 3, с. 70].

Засóвочка – ‘металлическое крепление для ведра при спуске и подъеме ведра в колодце’: «Там есть така засовочка железная, ведро сунешь да опустишь» (Пест.) [СРГК, 2, с. 203].

Кляпыш – ‘железный зажим, которым скрепляют веревки, прикрепляют к цепи ведро и т . д.’: «Ведро у колодца на кляпыш прицепляют. Он железный такой. Наверно, везде так. Цепочка така, продаётся с кляпышами этими» (Сямж. Монаст.) [СВГ, 3, с. 70].

Подцéпка и подцóпка – ‘крюк на шесте колодца-журавля, на который надевается дужка ведра’: «У калотца патцепка сломана, куда вядро адивают» (Остр. Семехино, 1960) [ПОС, 28, с. 362].

Шест для извлечения упавшего ведра

Журáвлик – ‘шест с крюком для извлечения ведра из колодца’: «Ведро потопила и журавликом достала» (Сол.) [НОС, 264].

Кóгти – ‘вид багра’: «Куда-то когти пропали. Когти — палка с большим крючком на конце, которой достают из колодца утопленные вёдра» (Мал.) [НОС, с. 401].

Кóкот – ‘багор, которым ловили опущенные в колодец вёдра’ [НОС, с. 408].

Наземная часть сруба - оголовок

Обрýб, обрýбец – ‘небольшой невысокий бревенчатый сруб, устанавливаемый над колодцем’: «А я яму [соседу] гаварила, хоть два винца абруба зделаим. Абишшялся, да ня пришол» (Пыт.); «Абруп — ´эта калодинье. Срублинный он из дерива, ´эта калодинье и есть» (Слан.) [ПОС, 22, с. 361].

Обрýб – ‘возвышение в виде четырехугольника по краям колодца, сделанное из камня’: «Калодец блиска, был ешшо ближэ. Вон, где смарода, каменный был абруп» (Слан.); «Пастафь ведро на абруп» (Пск.) [ПОС, 22, с. 362].

Трубá – ‘надземная часть колодезного сруба’: «Вот то, что в землю-то вкопано у жаравца-то, да не в земле, а торчит, то труба» (В-У. Тепл.) [СВГ, 11, с. 62].

Подставка для ведер

Кáрог – ‘скамеечка у колодца для ведер’: «Сделай ты карог-то: некуда вёдра ставить» [НОС, с. 370].

Чубы́шка – ‘подставка для ведер у колодца в виде скамеечки’: «Вёдра ставят у нас на чубышки, а, крюком воду достают» (Мош.) [НОС, с. 1284].

Особенности расположения колодцев

Серёдка – ‘место собрания молодёжи на улице’: «В кажной деревне своя серёдка исть, у нас-то — где колодец» (Нюкс. Бобр.) [СВГ, 9, с. 124].

Посерёд (посередь) – ‘посредине – при обозначении места, в центре которого находится что-либо’ «Колодец-то посерёд деревни стоит, отовсюду его видно» (Люб.); «Посередь деревни вырыта яма была, которая называлась самоклажа» (Новг.) [НОС, с. 918].

Конец – ‘часть деревни’: «Весь конец ходил на тот колодец» (К-Г. Навол.) [СВГ, 3, с. 97].

На заде – см. иллюстрацию к зад – ‘территория за домами, позади дворов’: «У на́с коло́дец йе́сть на заде́» (Мез. Длг) [АОС, 16, с. 175].

Дорóдно и дороднó – ‘так, как следует, хорошо, прилично’: «Колодеч-от рядом, дак больно дородно» (Ник. Юшк.+ К-Г. Плоек., Шат.; Ник. Выс., Пут.) [СВГ, 2, с. 47–48].

Тропа до колодца – из иллюстрации к завúть – ‘замести снегом’: «Тропу-то завьёт до колодца» (Влгд. Прибыт.) [СВГ, 2, с. 102].

Мочевúна (мочáвина, мочлевúна) – ‘низкое грязное место у деревенского колодца’: «Вон у колхозного ключа, что рядом с конюшней, кака мочлевина разведёна» [НОС, с. 568].

Ледянка – ‘ледяной нарост где-либо’: «У колодца зимой ледянки бывают, замёрзшая вода» (Чуд.); «Около колонки всё замёрзло, льдянка» (Новг.) [НОС, с. 498].

Опéшать и опéшить –‘ударами пешни отколоть (лед), отбить’: «У нас в колодце лед; Тимофей опешил, обрубил его» (Кем.) [СРГК, 4, с. 211].

Закýржаветь и закрýжеветь – ‘покрыться инеем, заиндеветь’: «Колодець-от весь закружевлёной стоит, придётся лёд-от откалывать» (Верх. Боров.) [СВГ, 2, с. 126].

Опáсть – ‘об атмосферных осадках’: «Кругóм опáло снéгом, и на крыжэ, а так не замерзáло. Тóко пéночка [на поверхности воды в колодце]» (Дн.) [НОС, 23, с. 240].

Закýтываться – ‘покрываться’: «Как станет падать, свету не видно, иногда выстанешь, всё закутывается снегом, к колодцу и дровянику не пройти» (Лод. + Мед.) [СРГК, 2, с. 146].

Закладка, копка, обслуживание колодцев

Копáль и копáрь – ‘колодезник’: «Копаль — это раньше человёк такой, который с артелью рыл колодцы, однй рыли, другйе сруб рубили» (Влгд. Кус.); «Надо копалей было нанеть, кормить. Копаля были, их поряжали за деньги» (Хар. Бел.); «Тепёрь копалей нет, бульдозером роют колодцы» (К-Г. Шест); «Копарём называют в соседнем районе, у нас в селе — всё копаль» (Гряз. Чух.); «Копарей нанеть надо на колодец» (Тарн. Алфер.) [СВГ, 3, с. 99].

Ключекóп – ‘человек, который роет родниковые колодцы’: «Ключекóп, который ключи копает» Пест.) [СРГК, 2, с. 376].

Кóпаль и копáль – ‘землекоп, копальщик’: «Копали теперь канав не копают. Колодцы еще кой-где копали копают» (Кадуйск. Волог.) [СРНГ, 14, с. 282]

Обкопать – ‘вырыть, выкопать (углубление)’: «А обратно поехал середь дороги обкопан ровень [колодец]» [ПОС, 22, с. 167].

Простóрая яма – простóрый – ‘большой’: «А колодцы делают — роют простору яму» (Тер.) [СРГК, 5, с. 301].

Облáдить – ‘построить, соорудить’: «Если хорош о колодец облажэн, то верховая вода не попадёт в нево» (Холм.); «Абладили [колодец], а фсё аблажаная абвалилась скрось» (Палк.) [ПОС, 22, с. 175].

Обшарáшить – ‘обнести постройку чем-либо, поместить во что-либо’: «Колодец снегом заносит, дак когда баню переносйли, его в баню и обшарашили» (Тарн. Тюпр.) [СВГ, 6, с. 13].

Загрязня́ться – ‘замусориваться’: «Коло́дец – о́н каг до́м, то́жа сру́п-то, а ще́ли-то фсё ́ равно йесь, не законопа́чены, дак земля сы́пецца – о́н загрезьня́йецца» (Холм. Бн.) [АОС, 16, с. 160].

Пéшня – ‘тяжелый лом на деревянной рукоятке для прорубания льда’ «Отец пробивал [колодец] жалезой, называеца пешня, рыбаки лёт пробивают; пешня на палке на деряянной» (Беж.) [ПОС, 26, с. 135].

Подвúнуться – ‘немного переместиться’: «Немношка мы ни рашшитали [копая колодец], нада была нам чуть падвинуццца туда, у нас бы была ближэ вада» (Вл. Поречье, 2010) [ПОС, 27, с. 411].

Облетáть – ‘разваливаться, разрушаться’: «А пускай он [колодец] аблятая, а делать калодец ня буду» (Гд.) [ПОС, 22, с. 175].

Ремóнтить – ‘производить ремонт, ремонтировать’: «Василий колодец ремонтить себе' будет» (У-К.) [СВГ, 9, с. 52].

Освежúть – ‘удалив из колодца всю воду, дать возможность набраться свежей воде’: «Нáдъ асвяжыть [колодец]» (Остр.) [ПОС, 23, с. 350].

Сóчек – ‘приспособление для вычерпывания воды из колодца’ (Сок. Б. Иван.) [СВГ, 10, с. 91].

Обшивание сруба колодца досками – обши́ть – ‘прибивая, покрыть досками бревенчатое строение, сруб и т.п.’: «Это самое коло́дец, там вода́ ключева́я, она́ идё́т и зимо́й и ле́том, вы́копано, коло́дец, опшы́то так» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 310].

Обставля́ть – ‘ окружить чем-нибудь поставленным, положенным’: «Ён пашол клюц [колодец] апставлять яловым лапкъм» (Оп.) [ПОС, 22, с. 402].

Обжеравúть – ‘нарушить равновесие, перетянув на свою сторону, опустив конец рычага, чтобы другой конец поднимался (у колодезного журавля)’ (Карпов) [ПОС, 22, с. 131].

Захаля́вить – ‘неаккуратным, небрежным обращением сделать непригодным для использования’: «А говоря́т, фсе ́ захаля́влены (колодцы) » (Карг. Хтн) [АОС, 21, с. 55].

Призатёчься – ‘сделаться грязным (о колодце)’: «Колодец призатёкся, а вычистить не с кем» Плес.) [СРГК, 5, с. 163].

Замя́ть – ‘засыпать’: «Там замяли колодец» (Чер.) [СРГК, 2, с. 162].

Зарешúть – ‘уничтожить, забросить, перестать использовать’: «У нас старинный колодец, а уж зарешён» (Кад.) [СРГК, 2, с. 190].

Зарóнить – ‘оставить что-н. без внимания, забросить’: «Сколько колодец заронено, ремонтировать некому дак» (Пуд.) [СРГК, 2, с. 192].

Изломáть – ‘привести в состояние негодности, сломать, испортить’ «Смелел ключ и изломали колодец» (Тер.) [СРГК, 2, с. 281].

Зарýшить – ‘привести в негодность, разрушить, испортить’: «Были и колодцы, но они сейчас зарушены» (Пуд.) [СРГК, 2, с. 194].

Современные средства питьевого водоснабжения

Колодец из железобетонных колец

Обкладка – ‘основание (колодца) в виде широких железобетонных колец, уложенных друг на друга’: «Сруп ф калоццы поверьху, а внизу кальцывая апклатка» (Пск.) [ПОС, 22, с. 164].

Óбóд – ‘бетонные кольца для колодца’: «Успел, толька зря сйэздил: нет абадоф, в чатверик будут» (Пск.) [ПОС, 22, с. 164].

Круг – ‘одно из бетонных колец, укрепляющих стенки колодца’: «Оддилить воду од зимли мало-мальски, это у нас крук называицца» (Ляд.); «У нас сем кругоф апушшэна, и пясок чыстый, как воск» (Печ.) [ПОС, 16, с. 209–210].

Забетонированный колодец: обставить – ‘окружить чем-н. поставленным, положенным’: «Дерявянный байдак [в колодце], доски такие в нево апставлено, а сверху забетанирована» (Беж.) [ПОС, 22, с. 402].

Обрýб – ‘сделанное из известняковой плиты или цемента ограждение стенок колодца’ «Жылья не была ф Синьским. Заброшана была. Калодиц заплыл зямлёй. Там с плиты абруп зделан, пачистить — и буди калодиц» (Остр.); «Дривянный абруп раньше был, а шшяс цыментный» (Печ.) [ПОС, 22, с. 361].

Артезианская скважина

Коло́дец, коло́дет – ‘артезианская скважина’: «Тяперь бурилы приехали в Блинова, калодец бурить будут» (Пуст.) [ПОС, 15, с. 72].

Натрубник – ‘водяной насос [? – А. С.’]: «Натру́бник-от стау глухо́й дак йево ́ фключи́ш, дак он захва́тыват (мусор из колодца)» (Вил. Пвл) [АОС, 21, с. 88].

Колонка водоснабжения

Вода – ‘о водоколонке’ (Н.-Рж. Лунино) [ПОС, 4, с. 69].

Водонапорная башня

Водока́чка – ‘резервуар для воды, которая накачивается туда насосом’: «Насо́с ис-пъд земли́ во́ду берёт, а в въдака́чку нака́чивает, а из неё идёт па фсем двара́м» (Пск. Красные Пруды) [ПОС, 4]

Водокача́лка – ‘водокачка’: «Работался новый дом перевезенный от водокачалки» (Кушерека, Кучин) [Мызников, 2021, 77.]

Колодец как центр коммуникации

Бабня́г – ‘женщины, бабы (собир.)’: «Вон бабняг опять собрался, у колодца» (Под.) [НОС, с. 8].

Лезжáнье (лязжáнье) – ‘пустая, вздорная болтовня, злословие, распространение слухов’: «Соберутся бабы у колодца и занимаются лезжанием, всем косточки перемоют» (Пест.) [НОС, с. 500].

Раскаля́каться – ‘вступить в разговор с кем-л.; разговориться’: «Бабы раскалякались у колодца» (Пест.) [НОС, с. 1004].

Рядúть – ‘разговаривать, толковать’: «Опять Манька-то у колодца рядит, наверное» (Нюкс. Бобр.) [СВГ, 9, с. 80].

Новúнá – ‘новость’: «Ты слышала новину-то? Вчерасъ бабы у колодца рассказывали» (Ст. + Валд.) [НОС, с. 650].

Расколокóлиться – ‘вступить в разговор с кем-л.; разговориться’: «Бабы у колодца расколоколились и про дом забыли» (Пест. + Чуд.) [НОС, с. 1005]

Просуживать – ‘говорить о ком-н., обсуждать кого-н’: «А Орлова — лопотуха, много трепет, собираются у колодца и просуживают каждого» (Бат.) [СРГК, 5, с. 304]

Топонимы

Ойконимы

Колодези – деревня, Елизаветинское сельское поселение, Гатчинский район, Ленинградская область.

Очеп – деревня, Любытинское сельское поселение, Новгородская область.

Микротопонимы

Таратáшкин Колóдец – ‘колодец у Тараташкина ручья у д. Дерева’: «Житель Тараташкин первым увидел ручей и построил там колодец. Теперь и колодец, и ручей называют по его имени. Вот Тараташкин Ручей» (Чуд.) [НОС, с. 1046].

Комментарии

В диалектной лексике Северо-Запада представлены названия основных сооружений для добычи воды – колодцев и водозаборных скважин. В историческом прошлом питьевое водоснабжение обеспечивали в основном колодцы: «Сколька кърамыслъф вады пиритаскала [из колодца в дом], бис шшоту» (Пск.) – иллюстрация к перетаскáть – ‘перенести в несколько приемов с одного места на другое’ [ПОС, 26, с. 7–8]. Значительно реже использовалась поверхностные воды: «Колодцев у нас нет, в речке воду задеваем» (Час.) – из иллюстрации к задевáть – ‘черпать откуда-нибудь жидкость’: «На реке устой такой ставят, где воду задевают» (Чуд. + Пест.) [СРГК, 2, с. 114]. Водоносный слой в колодцах мог залегать нúзко – ‘на значительной глубине’: «Вопшше здесь такая меснъсть, што ниско вода [в колодцах]» (Гд.) [ПОС, 21, с. 320].

В лексике питьевого водоснабжения детально отражено строение деревянных колодцев: устройство сруба (шахты), водоприемной части, оголовка, включая мелкие детали и приспособления, например, кóкот – ‘вид багра’: «Кокотом ловят опущенные в колодец вёдра» (Сол.), в другом значении – ‘приспособление в виде небольшого якоря с несколькими загнутыми крючками для ловли налимов зимой’ [НОС, с. 408]. Многозначность в целом характерна для данного раздела лексики: кня́зец – ‘колодец’; ‘берестяной кузовок для сбора ягод’ [НОС, с. 397]. Колодезный вал ассоциируется с подъемным механизмом невода и катушкой для ниток – см. иллюстрацию к лексеме тура́чка – ‘вал ворота для подъема невод ‘: «Тура́чки, как воду с колодца, такого типа, ви́лка забита в борт, у ворота шпи́ньки есть» (Дуброво) [Мызников, 2021, с. 512].

После копания колодцы требовали обслуживания – см. иллюстрацию к глагольной лексеме обрядить – ‘устроить, наладить что-либо’: «Обряжен колодец у добрых людей» (Мош.) [НОС, с. 682]. Важно было сохранить воду чистой, не сбарýздить – ‘смешать, взболтать’: «Что-нибудь там сбаруздили, в колодце-то, вот вода и мутная» (Ст.) [НОС, с. 1059].

Доставание воды из колодца требовало мышечных усилий и внимания – см. иллюстрации к загнетáть – ‘опускать, перемещать в более низкое положение, погружать’: «Ведро в колодец осторожно загнетали» (Межд. Стар.); «Загнетать-то ведро в колодец тяжело, а выгнетать-то легко» (Межд. Гавр.) [СВГ, 2, с. 108–109]. Воду из неглубоких колодцев забирали ведром – см. иллюстрацию к загнестú – ‘погрузить, опустить во что-н. жидкое или рыхлое, надавливая, прижимая сверху’: «Ра́ньшэ так про́сто рука́ми загнетё́м (ведро в колодец) и выта́скивайем» (Вель. Длм) [АОС, 16, с. 52]. Существовали проблемы с низким дебитом колодца: «Воды мало бы́ло, по ночя́м носи́ли, но́чью-то йещё ́ захва́тиш, а днё́м вы́носят (из колодца) – из иллюстрации к захвата́ть – ‘суметь вовремя добыть, получить, приобрести’: (Кон. Твр.) [АОС, 21, с. 71].

В данную группу лексики можно включить слова, обозначающие людей, занятых в питьевым водоснабжении, и соответствующие приспособления, например: водоно́сица – ‘женщина, носящая воду’: «А старша сестра Марфа носит воду – водоносица, знашь, в кухарках тоже рабо́тат» (Варзуга , СПМО) [Мызников, 2021, с. 78]; водоно́с – ‘коромысло в виде изогнутого шеста, на концах которого несутся ведра’ (Большая Кудьма. Вонгуда); «Побежала няня с водоносом за водой» (Сумский Посад, РНСКП) [Мызников, 2021, с. 77].

Колодезную воду использовали для приготовления продуктов длительного хранения – см. иллюстрацию к кúслый – ‘творог, заготовленный впрок и хранимый в холодном месте’: «Колодезной водицькей заливали или молоком» [СВГ, 3, с. 60]. Сами колодцы могли выполнять функцию холодильника: «Молоко-то мы в колодцах держали, а все другие продукты в ямы походячие складывали» (походя́чая яма – ‘специальное, углубленное в землю помещение для хранения скоропортящихся продуктов летом, овощей зимой; погреб’ (У-К. Устье) [СВГ, 8, с. 24]); «Бито́н тако́й, туда ́ загнетё́ш в родни́к и та́к сохраня́ем (молочные продукты)» (Шенк., Вл.) – из иллюстрации к загнестú – ‘погрузить, опустить во что-н. жидкое или рыхлое, надавливая, прижимая сверху’: [АОС, 16, с. 52]. По необходимости колодезную воду нагревали до комнатной температуры: «В колодце-то вода холодном, а в дежке [небольшая деревянная бочка для воды] она дома нагреется» (Кр. + Чуд.); «Дежка ставится в доме, в неё нанашивают воду для скотины» [НОС, с. 215].

Колодцы общего пользования размещались в центре села или конца – отдельной части поселения, что устраивало не всех жителей: «У нас далеко вода-то, один колодец, а там в Осипове есъ протёки — родники» [НОС, с. 971]. Если колодец располагался далеко от дома, крестьяне могли дополнительно использовать дождевую воду: потóчить – ‘набирать, запасать дождевую воду’: «Я всегда поточу, как дождь идёт: колодец далеко, а воды и в баню, и скоту надо. Осенью я уж не поточу: грядки поливать не надо» (К-Г. Сар.) [СВГ, 8, с. 18]. В усадьбе колодец могли выкопать в саду: «Да позаде двора огородъ, а в огороде сад — восмъ яблонеи, да колодезь, да рябина» (Кн. Поганкина, 1, 1644–1678 гг.) [ПОС, 22, с. 531]. В памяти старожилов до этнографической современности сохранялась информация о жизни до коллективизации: «Когда в единоличестве жили [единолично, индивидуальным хозяйством – А. С.], колодцы у кажного были» (Чид.) [СРГК, 2, с. 21].

Деревенские колодцы выступали в качестве центра общественной жизни. Здесь жители, преимущественно женщины, обменивались информацией самого разного толка, что позволяло им ощущать свою принадлежность к местному социуму и решать целый ряд практических задач. С этой стороной водопользования связана группа «социальной» лексики: бабня́г – ‘женщины, бабы (собир.)’: «Вон бабняг опять собрался, у колодца» (Под.) [НОС, с. 8]; новúнá – ‘новость’: «Ты слышала новину-то? Вчерасъ бабы у колодца рассказывали» (Ст. + Валд.) [НОС, с. 650]; лезжáнье (лязжáнье) – ‘пустая, вздорная болтовня, злословие, распространение слухов’: «Соберутся бабы у колодца и занимаются лезжанием, всем косточки перемоют» (Пест.) [НОС, с. 500]; раскаля́каться – ‘вступить в разговор с кем-л.; разговориться’: «Бабы раскалякались у колодца» (Пест.) [НОС, с. 1004]; рядúть – ‘разговаривать, толковать’: «Опять Манька-то у колодца рядит, наверное» (Нюкс. Бобр.) [СВГ, 9, с. 80]; расколокóлиться – ‘вступить в разговор с кем-либо; разговориться’: «Бабы у колодца расколоколились и про дом забыли» (Пест. + Чуд.) [НОС, с. 1005]; просуживать – ‘говорить о ком-н., обсуждать кого-н’: «А Орлова — лопотуха, много трепет, собираются у колодца и просуживают каждого» (Бат.) [СРГК, 5, с. 304]; рассодóмиться – ‘рассориться, разругаться’: «Опять бабы у колодца рассодомились!» (Кир. Борб. + Верх.) [СВГ, 9, с. 35].

Модельные объекты

Колодцы исторических типов сохранились и продолжают использоваться для водоснабжения. В деревнях Приильменья, на Вычегде, Ваге, где грунтовые воды залегают неглубоко, распространены колодцы-журавли. Колодцы-вороты, в том числе колодцы с большим воротом, позволявшие поднимать воду с глубины 20–30 м, характерны для Каргополья, Пинежья и других регионов Северо-Запада с аналогичными гидрогеологическими условиями. На Мезени встречаются колодцы двух основных типов, причем колодцы с журавлями преобладают в Лешуконском районе, а колодцы с «бараном» —в Мезенском [Дмитриева, 1988, с. 126]. Сохранившиеся объекты малой архитектуры включены в реестр памятников регионального значения.

Колодец с воротом. Реконструкция. Музей Витославицы. Новгородская область.

Колодец журавль. Деревня Бугрова. Музей-заповедник «Пушкинские горы». Псковская область.

Колодец-журавль и колодец с воротом. Музей «Малые Корелы».

Колодец с большим воротом. Деревня Лядино (Гавриловская). Памятник градостроительства и архитектуры. МО «Печниковское». Каргопольский район. Архангельская область.

Колодец Григорьевой в деревня Нижняя. Памятник градостроительства и архитектуры. МО «Емецкое». Холмогорский район. Архангельская область.

Заново построенный на историческом месте колодец с большим воротом в деревне Кильца (Кильце). Мезенский район. Архангельская область.

Колодцы на Соловецких островах. Остров Анзер. Архангельская область.

Посещение модельных объектов

Колодцы в музеях деревянного зодчества и деревнях, получившие статус объектов культурного наследия, включены в программы этнографических экскурсий и экологических туров. Ежегодное обследование колодцев с образовательными и исследовательскими целями проводится на Базе учебных практик РГГМУ «Даймище».

Источники информации

Архив культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://nasledie-archive.ru/index.html (дата обращения: 11.06.2023).

Бродская Н. А., Виноград Н. А., Соколова А. А. Полевая гидрогеология. Учебно-методическое пособие по учебной ознакомительной практике по гидрогеологии СПб.: РГГМУ, 2023. 114 с. URL: https://vk.com/doc11024045_669312459?hash=4o57X61um7IzVqt5NWEZf9BS3WO3sQ2WHZ68N9ah76L&dl=ueTXoLfjZzqNcbDwAMZSz31o0ZXuLiYTgkngz6O54r4.

Виды подземных вод / Как найти воду на участке: все способы и методики поиска. [Электронный ресурс]. URL: https://m-strana.ru/articles/kak-nayti-vodu-na-uchastke/?ysclid=lh7nycl44k755626197&utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site (дата обращения: 11.05.2023).

Визит двух президентов в Архангельск или что общего у колодца в деревне Кильца и Эйфелевой башни / Туристический портал Архангельской области. [Электронный ресурс]. URL: https://arhangelsk.bezformata.com/listnews/ (дата обращения: 11.05.2023).

Воронов А. Н., Виноград Н. А. Гдовский водоносный комплекс — источник пресных, минеральных и промышленных вод // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Науки о Земле. 2006. Вып. 4. С. 88–95.

Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М.: Наука, 1988. 240 с.

Как сделать колодец-журавль своими руками. [Электронный ресурс]. URL: https://gymnasia2.ru/construction/kolodec-zuravl-foto-i-video-ustrojstvo-kak-sdelat-svoimi-rukami-na-dace.html (дата обращения: 11.05.2023).

Колодцы как центры коммуникации: Деревенские бабы собрались у колодца... / OK.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://m.ok.ru/vzglyadvol/topic/153215256075057 (дата обращения: 11.05.2023). Ванециан Арам Врамшапую. У колодца. 1947 г., картон, масло, 36x28,5. URL: http://www.artpanorama.su/images/paint/mid/midl_a1788_p7779.jpeg

Поморский каменный колодец. Мыс Немецкий. Полуостров Рыбачий. Мурманская область. [Электронный ресурс]. URL: https://fotki.yandex.ru/next/users/klassiksimb/album/159898/view/788939 (дата обращения: 11.05.2023).

Простейшие ручные водоподъемные механизмы колодцев. [Электронный ресурс]. URL: https://santehnika31.ru/wp-content/uploads/8/0/0/8008f18d588c9452437fc3aabf554b8c.jpeg (дата обращения: 11.05.2023).

Севан О. Памятники народной архитектуры Русского Севера: хозяйственные постройки и сооружения, малые формы. Опыт классификации // Деревянное зодчество. Вып. 1. Новые исследования и открытия. Коло, СПб., 2010. URL: http://kenozerjelive.ru/sevan-smallarh.html?ysclid=lsj9hgj3hp549533657

Типы скважин и колодцев / Какие бывают скважины на воду. [Электронный ресурс]. URL: https://remontmechty.ru/wp-content/uploads/2020/04/sloi.jpg (дата обращения: 11.0 5.2023).

Требования к устройству шахтных колодцев / СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». URL: https://02.rospotrebnadzor.ru/content/176/19544/?ysclid=lsiqb6z3n8395900519.

Шангина И. И. Русский традиционный быт: Энциклопедия слов. СПб.: Азбука-классика, 2003. 684 с. URL: https://abramichi.ru/dom_dvor/dom_dvor.php#15.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.