Поперечный профиль долины реки

Долина реки - мезоформа рельефа, линейно вытянутое углубление рельефа с уклоном от верховья к низовью, сформированное в результате эрозионной деятельности реки, в настоящее время, как правило (но не всегда), занятое текущей рекой [Котляков, 2007, с. 177]. Для горных рек характерны долины с неразвитой поймой (теснина (щель), ущелье, каньон), для равнинных рек – террасированные симметричные и асимметричные широкопойменные долины с сужениями русла.

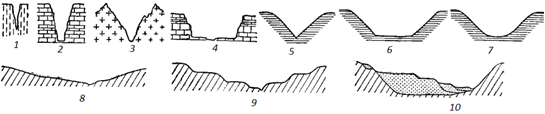

Для определения динамики долин часто используется форма ее поперечного сечения. Классификационными признаками служат ширина днища, характер сочленения поймы с террасами и склонами, крутизна бортов, строение рыхлых толщ. По этим признакам выделяются следующие типы долин:

1. Треугольная (V-образная) форма – обычны прямые коренные склоны и узкое днище. Склоны крутые (>20°) деструктивные (обвальные, осыпные), иногда - пологие (12-15°). Долины в основном симметричные, реже асимметричные – один склон пологий и часто аккумулятивный. Долинам присущ значительный уклон днища (0,02-0,2), продольный профиль невыработанный и ступенчатый. Пойма и русловые формы не выражены. Днище завалено неокатанным обломочным материалом, поступающим со склонов. Русло выглядит как цепочка бочагов. Вода сочится в толще рыхлого материала, вымывая мелкозем в ее основание. Аллювий характеризуется крайне низкой окатанностью. Аллювиальные фации чередуются со склоновыми. В V-образных долинах энергия потока расходуется только на их углубление.

2. Долины с параболической формой поперечника – длинные склоны крутизной 10-25о опираются на днище шириной 100-200 м. Тыловой шов поймы бывает затянут шлейфом склоновых отложений. Параболлические долины, как правило, выработаны мощными потоками, имеют сложное строение рыхлых отложений, в истории развития сменялись эпохи врезания и аккумуляции.

3. Трапециевидный тип долин – наиболее распространен в равнинных и горных областях. Ширина колеблется от 200 м до 3 км и более. Обычно развит комплекс террас, наблюдаемый по обоим бортам долины. Характерны повышенные мощности аллювия. В истории развития чередовались эпохи углубления и расширения днищ с эпохами заполнения долин мощными аллювиальными осадками. Особенностью долин с террасированными бортами и аномально широким днищем является сохранность мощного аллювия в бортах или под уровнем поймы.

4. Желобовидный поперечный профиль – широкое днище, плавно переходящее в аккумулятивные террасы или террасоувалы. Ширина долин – до нескольких км. Коренные борта пологие (10-15°), профиль вогнутый, развиты мощные шлейфы склоновых отложений. Иногда поперечный профиль резко асимметричен. Характерны повышенные мощности аллювия, невысокие окатанность и сортировка материала. В истории развития долины неоднократно сменялись эпохи врезания и аккумуляции (длительность последних преобладала).

Планиморфные долины – границы морфологически неясно выражены. Русло крупных рек дробиться на множество рукавов. Пойма достигает ширины многих сотен метров, изобилует протоками и ложбинами, заполняющимися в паводки водой [Геоморфология и основы четвертичной геологии (конспект лекций), с. 20–21].

Фотогалерея

Народные термины

Подреченье – ‘долина речки или ручья’ (Оп.) [НОС, с. 863].

Ложгóвина, ложгóвина (ложжáвина, ложковúна) – ‘низкое место между холмами; долина, низина’: «Ложжавина промеж гор, бывает всякая — длинная и короткая; ниже гор ложговина, лоток ещё называется» (Валд. + Новг.); «Ложжавина промеж гор, бывает всякая — длинная и короткая; ниже гор ложговина, лоток ещё называется» (Валд. + Новг.) [НОС, с. 515].

Потóчина – ‘русло потока, ручья, реки, ложбина, овраг, долина реки, ручья’ (Слов. Акад., 1822; Борович. Новг., 1923-1924; река Мста Новг., 1955) [СРНГ, 30, с. 300].

Нáволок – ‘низкая речная долина с хорошей травой’ (Ст.) [НОС, с. 589–590].

Комментарии

Понятие долина реки раскрывается через более узкие понятия (узкая долина, глубокая / неглубокая долина (см. далее). В говорах разных регионов есть диалектное слово долина́ – ‘длина’: «Здесь вот такой долины железная штучка» (Кр.) [НОС, с 224]; ‘длина, протяженность чего-либо': «В ширину была дорожка неширо́ка, да в долину́ была дорожка неизвестна» (Нюхча, РНПП) [Мызников, 2021, с. 121]. В том же значении используется в вологодских говорах слово длинник [СВГ, 2, с. 29]. Долина может ассоциироваться с рекой, что проявилось в иллюстрации к термину горá в значении ‘берег реки, озера; крутой берег’: «Река глыбокая и на гору с-под горы подыматься, надо» (Ст.) [НОС, с. 179].

Долина реки – результат эрозионной и аккумулятивной деятельности постоянного водотока. Эрозионная деятельность реки отражена в глагольных лексемах смыва́ть – ‘унести течением воды, волнами’: «У нас вы́шэ уго́р есь, вот река́ ле́вый бе́рек намыва́т, а э́то правый, се́верные ре́ки пра́вый бе́рек смыва́ют» (Хаймусово) [Мызников, 2021, с. 736]; обмывáть – ‘подмывать берег. О реке’: «Л´учка, ну ряк´а-та абмыв´ая тут, то замыв´ая» (Дед.) [ПОС, 22, с. 248].

Источники информации

Котляков В. М., Комарова А. И. География: понятия и термины: пятиязычный академический словарь: русский английский французский испанский немецкий. М.: Наука, 2007. 859 с.

Панина Л В. Геоморфология. Курс лекций. МГУ. [Электронный ресурс]. URL: https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/geomorphology-M.pdf?ysclid=lm64ntm8ra521709565 (дата обращения: 13.04.2023)

Составители словарной статьи

А. А. Соколова