Приморские селения

Приморские селения

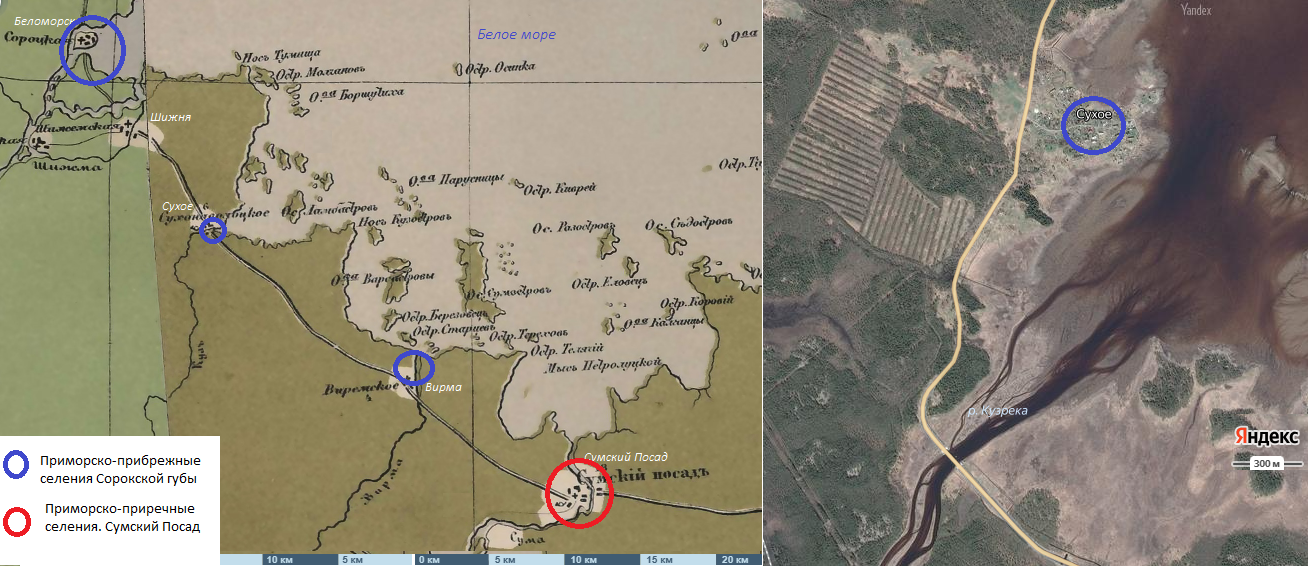

На побережьях Белого и Баренцева морей сформировался особый приморский тип расселения. Ю. С. Ушаков выделяет два подтипа размещения населенных пунктов: приморско-прибрежный и приморско-приречный, связанный с возможностью проникновения вглубь материка, наличием пресной воды, удобством лова проходной рыбы [Ушаков, 1982, с. 18–19]. Так, в 12 км выше от устья реки Поной на ее правом берегу располагалась деревня Поной, где имелось шесть причалов: четыре у левого берега и два у правого. В малую воду причалы оставались на осушке [Лоция Белого моря]. Заселению побережий в южной части Белого моря препятствовала заболоченность низменного Поморского берега.

Планировку селений определял рисунок береговой линии моря или реки. Например, в с. Варзуга (приморско-приречной подтип) ряды домов располагались вдоль уступа террасы на обоих берегах реки Варзуга. На морских побережьях, где дуют сильные ветры, ряды домов обычно выстраиваются в обратном направлении — задами к воде» |Витов 1997, с. 62]. У воды размещались сараи для хранения промыслового инвентаря, лодочные причалы.

Хозяйственная зона поселений охватывала бассейн реки и морскую акваторию. На низких морских террасах и островах могли располагаться сенокосы и выгоны. Близлежащие острова посещались с целью сбора дикоросов, гагачьего пуха и яиц. Прибрежная акватория входила в ареал рыбных промыслов (см.)

Иллюстрации

- Приморско-прибрежные селения Сорокской губы.

- Приморско-приречные селения. Село Поной в нижнем течении реки [Описание реки Поной].

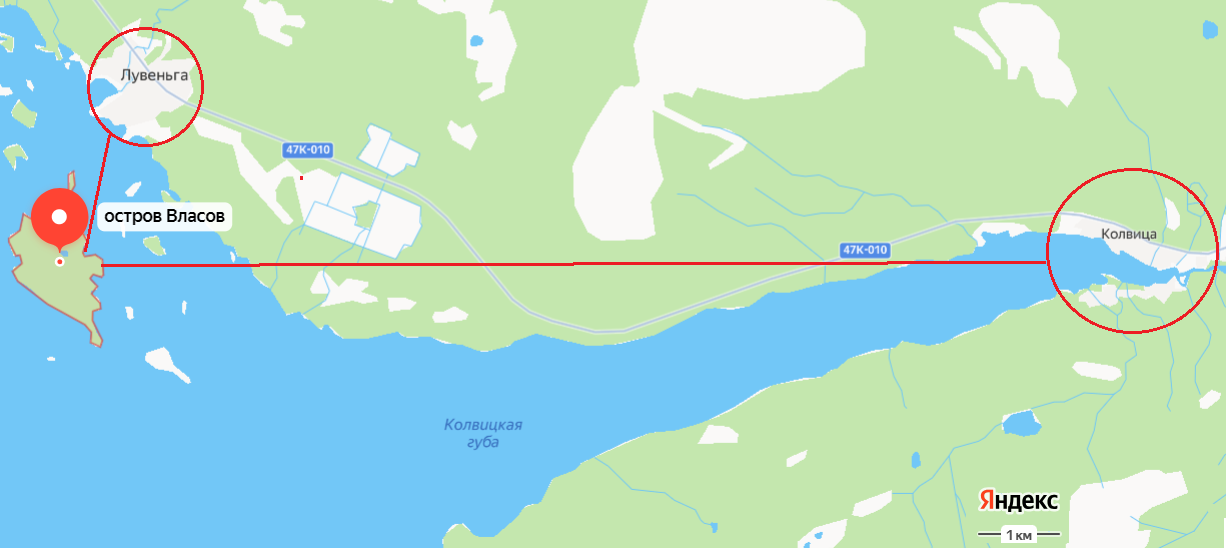

- Остров Власов - место выпаса овец жителями деревни Лувеньга.

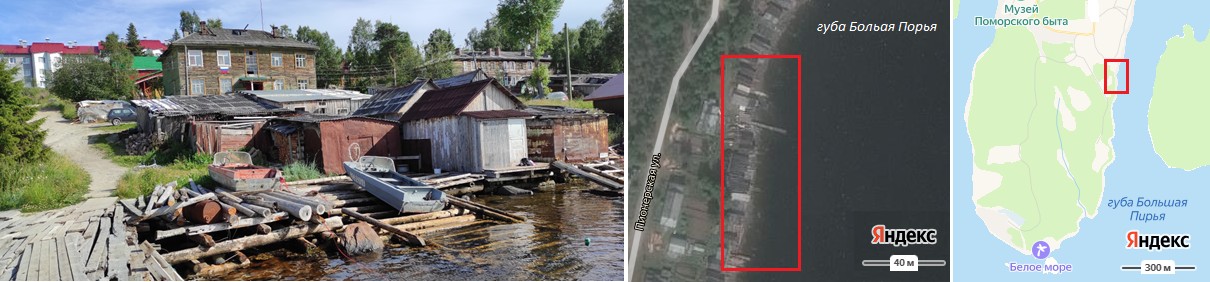

- Берег губы Большая Порья, пгт Умба. Фото Соколовой А.

Народные термины

Приморские селения

Берег – ‘часть Поморья в районе селений Сороки, Шижни, Сухого и Вирьмы, расположенных по берегу Сорокской губы в Онежском заливе Белого моря. Этот район получил название берег, вероятно, потому, что здесь селения, в противоположность прочим (Шуерецкое, Сумской Посад, Колежма, Нюхча и др.), расположены непосредственно по берегу моря при устье рек и ручьев, протекающих около них’ (Беломор., Дуров, 1929) [СРНГ, 2, с. 244].

В берегý – ‘в районе поморских селений Сороки и Шижни’ (Беломор., 1929) [СРНГ, 2, с. 244].

Селения в вершинах заливов

По́ной – ‘название села’: «Тут гора и, тут гора, а сверху дыра – вот и Поной» (Кола. Максимов) [Мызников, 2021, с. 381].

Планировка селения

У́лка – 'промежуток между двумя рядами домов в населенном пункте' (Терск. Кузрека, Кандалакш.) || 'Место вне помещения под открытым небом' (Терск. Поной, Умба) [Меркурьев, 1979, с. 167].

Амба́рчик – ‘постройка для хранения и сушки рыболовных снастей (обычно на берегу)’: «Направо от нас тянулось с. Подужемье, со своими банями, амбарчиками и, наконец, домами, поднимавшимися от самой воды» (Подужемье. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 37].

Амба́р – ‘постройка для хранения лодок’: «Амба́ры называ́лись, карбаса́ держа́ли» (Умба) [Мызников, 2021, с. 234].

Островные селения

О́стров – ‘небольшой участок суши, со всех сторон окруженный водой’: «Фсё острова́ фсё, где бы́ли дере́вни, тепе́рь ры́бу ло́вим, на тех места́х, фсё» (Сенная Губа) «Тако́й был звон, когда́ звони́ли ф колокола́ , бы́ло слы́шно на Планировка селения

Сельскохозяйственные ресурсы и угодья

Прибрежные сенокосы

Бережúна – ‘трава, растущая на морском берегу’ (Кем., Кольск., Онеж. Αρχ., 1885) [СРНГ, 2, с. 248].

Бережúна – ‘прибрежный луг, пожня. Кем., Кольск., Онеж. Αρχ., 1885.

Морская пóжня – ‘заливной луг у моря’: «Там пожни морские» (Онеж.) [СРГК, 3, с. 259].

Морское сено – ‘скошенная треста’ (Белом.) [СРГК, 3, с. 259].

Вя́лая – ‘название реки’: «Се́но заготовля́ли в мо́ре там бы́ли уча́стки, заготовляли, на Пого́сте и по У́мбе реке и фторая река Вя́лая и по Вя́лой там уча́стки бы́ли сеноко́сные» (Умба) [Мызников, 2021, с. 96].

Островные выгоны

Власов остров: «В деревне же у всех картошка была, и чтобы овцы не мешали, их туда увозили. И на Власов возили в последнее время. На Власов тоже возили – и лувеньгские, и мы» (Колвица, Горяшко) – из иллюстрации к Лу́веньгский – ‘относящийся к с. Лувеньга’ [Мызников, 2021, с. 245].

Береговые тони

Лу́веньга – ‘местность в окрестностях одноименной реки и села’: «Лу́веньские тони́, по о́строву на Ка́менном была изба́ на о́строве. А Лу́веньга-то фся в островах, дак там и избушки не надэ. Переночу́ют да домо́й» (Малая Сторона); «Лувеньга – деревня молодая... Небольшой рыбацкий колхоз «Моряк» должен был перейти с Кандалакского берега на другое место. «Моряк» облюбовал устье необжитой лесной реки Лувеньги» (Кандалакша. Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 245].

Лу́веньгский – ‘относящийся к с. Лувеньга’: «В деревне же у всех картошка была, и чтобы овцы не мешали, их туда увозили. И на Власов возили в последнее время. На Власов тоже возили – и лувеньгские, и мы» (Колвица, Горяшко) [Мызников, 2021, с. 245].

Морские ресурсы, промыслы, угодья

Соляной промысел

Вываривание соли: «Вываривание соли производили следующим образом: в большом сарае, построенном на берегу моря, подвешивали к балкам, установленным на четыре столбах, огромный железный короб, называемый черен, который наполняли соленой водой. Под ним разводили сильный огонь и кипятили воду до тех пор, покуда вся она не испарялась. Затем соль выгребали и досушивали на солнце» (Томилов, 1947, с. 40) [Мызников, 2021, с. 790].

Солеварня: «Раньше было солеварня Николо-Корельского монастыря» (Варзуга, Кушков) из иллюстрации к Те́трино – ‘название поморского села’: [Мызников, 2021, с. 500].

Продукт промысла

Моря́нка – ‘соль, полученная из морской воды’: «Соль, добываемая на дальних варницах Летнего берега, например в Красном селе, называется морянкой» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 790].

Сбор дикоросов

Морошка: Острова Карелинские, наиболее славящиеся морошкою, лежат милях в пяти к W от устья губы; но колянки ездят и далее в Мотовский залив и даже на Айновские острова, по западную сторону полуострова Рыбачьего лежащие, на которых растет такая морошка, с которой ни вкусом, ни крупностью никакая другая сравниться не может» – из иллюстрации к коля́нка (Литке, 1828) [Мызников, 2021, с. 201].

Сбор гагачьего пуха и яиц

Га́га – ‘полярная морская птица сем. утиных, с ценным пухом’ (Солозеро): «Га́га крича́ла, вот бу́ дет дошть и ве́тер» (Княжая Губа): «А где запове́дники-то та́мотки, там стро́го тогда́ не пуска́ли никово́. Там сидя́т пти́ца га́га по-на́шэму называетсэ на я́ицах» (Княжая Губа); «Плаватели замечают полет гаги: откуда она летит, туда скоро повеет ветер» (Беломор. Озерецковский, 1836) [Мызников, 2021, с. 96].

Гага́чий – ‘относящийся к гаге’: «Много раз стояли в островах Онежского залива, собирали яйца и гагачий пух, были у лопарей в р. Сосновке у о. Сосковец» (Кушерека, Кучин) [Мызников, 2021, с. 97].

Сре́дние лу́ды – острова: «Завтра поедем на острова Средние луды. Собирать яйцо гаги. Надоело – всё рыба да рыба» (Ковда. Патраков, 2006) [Мызников, 2021, с. 246].

Сбор водорослей

Ламинария

Ламина́рий – ‘водоросль ламинария’: «Ламинарий – это капуста морская» [Мызников, 2021. с. 232]; «Во́доросли заготовля́ли вот, анфе́льцыю, пото́м, ламина́рию, пото́м коси́ли засте́ру и фукус пото́м ужэ́ , фу́кус бра́ли. Трава́ така́ дли́нная, она́ в мо́ри ростё́т, ну и вот когда́ вода́ уйдё́т, дак то её́ коси́ли. А когда́ морско́й ве́тер её́ на берега́ накида́ет, дак на берега́х собира́ли её. Анфе́льцыю зва́ли ту́рой» (Княжая Губа) [Мызников, 2021. с. 686].

Тýрá – ‘морские водоросли, морская капуста’ (Арх., 1842–1847): «Туру набросало на берег ветром и взводнем» (Арх.); «Туру тоже доставают, настоящая морская тура, на йод идет, толста така лапуга» (Беломор.); «У моря тура бывало, теперь говорят «морская капуста» М(урман.) [СРНГ, 45, с. 261–262].

Фукус

Ту́ра ‘морские водоросли фукус’: «Бурые морские водоросли с водянистыми пузырьками» (Поной); «Тура, когда убывает вода и видишь промысел её, заводы есть» (Шижня); «А ту́ру сейча́с да́жэ испо́льзуют заме́сто удобре́ния. Вот беру́т эту ту́ру собера́ют, но ужэ не молодую, не которая растёт, а ста́рая она́ то́жэ быва́ет на берега́х, её́ отрыва́ет, нагиба́ет мно́го-мно́го, и она́ как бы пре́ет на берега́х, така́я чё́рное ме́сиво получа́етса, вот э́то щита́етса хоро́шым удобре́нием, вот её собирают щас на удобре́ние, карто́шку са́дят кладу́т в зе́млю» (Княжая Губа) [Мызников, 2021. с. 686].

Тýра – ‘бурые морские ´водоросли с водянистыми пузырьками [фукус – А. С.]’: «Теперь наросла тура» (Мурман.,1979) [СРНГ, 45, с. 262].

Тýра – ‘растение морской горох [фукус – А. С.]’ (Арх.,1844) [СРНГ, 45, с. 262].

Горóх морской – ‘разновидность водорослей с наростами в виде гороха [фукус – А. С.]’ (Помор. Арх., 1885) [СРНГ, 7, с. 65].

Фу́гус (Сумский Посад), фу́кус, фу́кция – ‘мелкая бурая морская водоросль, используемая в сельском хозяйстве’ [Мызников, 2021, с. 530].

Водоросли

Морскóй чай – ‘разновидность морских водорослей в Ледовитом океане’ (Помор. Арх., 1885, Беломор.) [СРНГ, 19, с. 278].

Продукт переработки водорослей

Си́лос – ‘сочный корм для скота, получаемый заквашиванием кормовых растений (травы, водорослей) в специальных сооружениях (ямах, башнях и т. п.)’: «Отаву – в силос, башня высокая была» (Анциферовский Бор. Колвица) [Мызников, 2021, с. 459].

Промысел морской фауны беспозвоночных

Морское масло – ‘медуза’: «Морское масло полезно скотине, спускают, когда больна скотина» (Онеж.) [Мызников, 2021, с. 459].

Морскóе масло, сало – ‘медузы, появляющиеся на поверхности Белого моря в тихую ясную погоду’ (Арх., 1850) [СРНГ, 18, с. 278].

Морские черви – ‘песочные черви’: «Накопала дождевых червей, нужны еще морские черви» (Тер.) [Мызников, 2021, с. 459].

Жемчужный промысел

Пресноводный двустворчатый моллюск Жемчужница обыкновенная (европейская) –

Margaritifera margaritifera (L., 1758), способный к образованию жемчуга

Зуба́тка – ‘жемчужница’: «Около Архангельской губернии существует промысел – добывание жемчуга из раковин зубатки, причем сами раковины бросают» (Беломор. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 459].

Перло́вка ‘жемчужница’: «За жемчугом карелы приходят сюда в начале июля, когда реки начинают мелеть. Ищут жемчуг главным образом в Умбе и Муне; берега этих рек усеяны кучами разбитых раковин жемчугоносных перловок» (Умба. Визе, 1912) [Мызников, 2021, с. 349].

Жемчу́жный – ‘содержащий жемчуг (о раковине)’: «Число жемчужных раковин сильно сократилось. В реке Варзуге хорошего жемчуга уже не осталось№. Терский берег (Попов, 1914) [Мызников, 2021, с. 134].

Жемчуг

Же́мчуг, же́нчуг, женчужо́к (Сюзьма) – ‘драгоценное перламутровое вещество в форме зерен или шариков белого добываемое из раковин некоторых моллюсков’: «В порожистой, быстрой и местами чрезвычайно мелкой реке Кеми попадаются жемчужные раковины, хотя лов их и не составляет исключительного занятия всех жителей, но даже и одного какого-нибудь семейства. Жемчуг этот ловят от безделья досужие люди и не всегда для продажи, потому что здешний жемчуг невысокой доброты и попадается в реке в незначительном количестве» (Кемь. Максимов); «Повезло, сейгод летом жемчугу надоставал в реке» (Варзуга. Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 134].

Жемчу́жина – ‘отдельное зерно жемчуга’: «По реке нашей раньше тут ракушки достава́ли. Если хорошая попадёт жемчужина – кто как зовёт. ... скатная, бо́чечка. Ска́тная ката́ется, бочечка не катается, но тоже хорошая, плашка на месте стоит» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 134].

Бо́чечка – ‘жемчужина овальной формы’: «По реке нашей раньше тут ракушки достава́ли. Если хорошая попадёт жемчужина – кто как зовёт. Ове́ты выполняли. Ове́ты скажут, может попадёт скатная, бо́чечка. Ска́тная ката́ется, бочечка не катается, но тоже хорошая, плашка на месте стоит» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 55].

Пла́шка – ‘жемчужина плоской формы’: «По реке нашей раньше тут ракушки достава́ли. Если хорошая попадёт жемчужина – кто как зовёт. Ове́ты выполняли. Ове́ты скажут, может попадёт скатная, бо́чечка. Ска́тная ката́ется, бочечка не катается, но тоже хорошая, плашка на месте стоит» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 356].

Ска́тная – ‘жемчужина правильной округлой формы’ (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 460].

Промысловый ареал

Жемчу́жный руче́й – из иллюстрации к руче́й: «Жэмчужный ручей у нас, вроде там кто-то находил, он фпада́ет из о́зера Жэмчу́жново течё́т и фпада́ет в залиф, там за нашым посёлком, вроде бы там котото находил ра́ковинки и жэмчу́жынки ма́ленькие, в э́тих ра́ковинках, про́мысла тако́во не́ было» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 134].

Места лова жемчуга: «А окромя того знать места знать, где жемчуг ловится. Он не везде ведь живет» (Варзуга) – из иллюстрации к окро́мя – ‘кроме’ (Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 319].

Организация промысла

Жемчужный про́мысел – ‘добыча раковин жемчужниц с цель. поиска в них жемчуга’: «У Кривца стояло несколько лодок варзужан, занимавшихся жемчужным промыслом… Выезжая на челноке на средину реки, промышленник внимательно осматривает сквозь прозрачную воду каменистое дно, а в случае ряби, он пользуется для этой цели небольшой трубкой из бересты, которую опускает нижним концом в воду. Увидав раковинку, он ее вынимает палкой с рассеченным концом» (Варзуга. Регель) [Мызников, 2021, с. 134].

Занятые в промысле

Жемчу́жник – ‘человек, занимающийся добычей жемчуга’. Один рьяный жемчужник в своих поисках жемчуга обыскал, обошёл все реки Беломорского побережья- полуострова вплоть до вершины Кандалакшской губы (Терский берег. Попов, 1914) [Мызников, 2021, с. 134].

Стара́тели – ‘люди, занимающиеся добычей жемчуга’: «Мама рассказывала, как останавливались на станции старатели, которые ходили по берегам рек и собирали речной жемчуг» (Прилуки, Онежский край) [Мызников, 2021, с. 480].

Топонимы

Жемчу́жная губа́: «Ловится жемчуг и в других поморских реках, кроме Кеми, как, например, в Жемчужной губе, около Княжьей губы, около Колы» (Кемь. Максимов) [Мызников, 2021, 111].

Овечий – остров, Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия.

Ойконимы

Ку́зомень – ‘поморское село на Терском берегу’: «В центре, среди песков, у устья широкой Варзуги мы видим село Кузомень – столицу Терского берега. Большие постройки богатых купцов и промышленников» (Терск. берег. Регель, 1917); «Кузомень – административный и торговый центр Терского берега – большое село в 180 дворов, с двумя церквами и министерским училищем» (Кузомень. Колпакова, 1937)» [Мызников, 2021, с. 223].

Те́трино – ‘название поморского села’: «Возникло в XVI веке на тоновом участке. Раньше было солеварня Николо-Корельского монастыря» (Варзуга, Кушков) [Мызников, 2021, с. 500].

Катойконимы

Кузомля́на – ‘жители с. Кузомень’: «Не́которы лови́ли у моря, на мори варзужане не́которы, вме́сти с нам, с кузомлянами вме́сти, дажэ на одне́х то́нях лови́ли, не́которы» (Кузомень) [Мызников, 2021, 223].

Микротопонимы

Названия частей селений

Жемчу́жный Ряд – ‘часть села’: «Такое название в Сумском Посаде. Ма́тигора, Кли́мовка, Низ, ево́ Жемчу́жный Ряд звали, Верхо́вье, Слобода́» (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 55].

Верхо́вье – часть села Сумский Посад [Мызников, 2021, с. 55].

Низ – часть села Сумский Посад [Мызников, 2021, с. 55].

Ко́рга – ‘название части села в Колежме’: «В Колежме: Бор, Наволок, Корга, Низ» (Колежма. РСКП) [Мызников, 2021, с. 205].

Ко́рга – ‘название части г. Кеми’: «Слобода, расположенная на северном берегу реки, до настоящего времени зовется Мандера (по-карельски твердая, матерая земля); городской погост называется Гайжа; часть города на южном берегу – Корга» (Кемь. Максимов) [Мызников, 2021, с. 205].

Названия сенокосов

Лунё́вска ко́рга – ‘название сенокосного угодья’: «Тут пое́дёшь снача́ла Холты́шка, пото́м Ху́ хориха, пото́м Лунё́во, пото́м Лунё́фска ко́рга» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 205].

Комментарии

Приморские селения в лексике говоров Карелии, Архангельской и Мурманской областей выступают как территориальные и хозяйственные единицы. Народная терминология и топонимия (микротопонимия) описывают особенности размещения поселений, элементы планировки, в том числе заданной рельефом береговой зоны (верховье, низ, корга), а также сельскохозяйственный и промысловый ареалы. Отчетливо проявляется деление населенных пунктов на приморско-прибрежные и приморско-приречные, а также присущая отдельным поселениям специализация (Жемчу́жный Ряд в Сумском Посаде).

Промысловые ареалы связывают реки и морские акватории. Эта связь существует и на уровне биологических объектов, в частности, жемчужницы обыкновенной, личинки-глохидии которой паразитируют в покровах проходных лососевых рыб. Отметим, что в Беломорье было известно около 150 жемчугоносных рек [Лобанов, Чичеров, 2017] и поиски жемчуга могли вестись далеко от места проживания: «Один рьяный жемчужник в своих поисках жемчуга обыскал, обошёл все реки Беломорского побережья- полуострова вплоть до вершины Кандалакшской губы» (Терский берег. Попов, 1914) – из иллюстрации к верши́на – ‘конец морского, озерного залива’ [Мызников, 2021, с. 134].

Модельные объекты

Центр поморской культуры в с. Сумский Посад, Беломорский район, Республика Карелия.

Центр Поморской культуры в Беломорске, Республика Карелия.

Музей поморской истории и культуры в с. Варзуга, Терский район, Мурманская область.

Музей истории, культуры и быта терских поморов — территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея. Пгт Умба, Терский район, Мурманская область.

Солеварня на полуострове Луда Сеннуха у д. Поньгома. Кемский район, Республика Карелия.

Посещение модельных объектов

Ряд этнотуров и экскурсий реализуется в поселениях Поморского и Кандалакшского берегов Белого моря. Ведется разработка информационного обеспечения пешеходных экскурсионных программ. Например, фасадные таблички установлены в исторических местах села Сумский Посад (Жемчужный ряд, Слобода, Посад) и на домах купца Шуттиева и этнографа Дурова.

Источники информации

Витов М. В. Этнография русского Севера. М.: Наука, 1997. 194 с.

Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI-XVIII веках / отв. ред.: В. К. Яцунский, В. М. Кабузан]. М.: Наука, 1974. 189 с.

Зарайченко, А. Е. Исторические ландшафты монастырских поселений Терского берега в XVI–XIX веках: по материалам археологической разведки 2015 г. / А. Е. Зарайченко // Соловецкий сборник. Архангельск, 2016. Вып. 12. С. 65–74.

Лобанов К. В., Чичеров М. В. Освоение природных ресурсов Арктической зоны России в X– ХVII веках // Известия вузов. Геология и разведка. 2017. № 3. С. 44–46. URL: https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/231/232 (дата обращения 25.07.2023).

Лоция Белого моря - навигационное описание, глава 2 (oldgazette.org). [Электронный ресурс]. URL: https://www.oldgazette.org/matteuccia/rasnoe/locia/004.html (дата обращения: 27.01.2023).

Описание реки Поной Мурманской области по плану - 80 фото. [Электронный ресурс]. URL: https://triptonkosti.ru/13-foto/opisanie-reki-ponoj-murmanskoj-oblasti-po-planu-80-foto.html (дата обращения: 27.01.2023).

Речной жемчуг в культуре народов Северо-Запада России / Голубева Е.Б., Соколова А. А. / Главная

Ойкумена. Мастерская. Цифровой тьютор. [Электронный ресурс]. URL: https://oikumen.dtdm.spb.ru/----------2-2.html (дата обращения 25.07.2023).

Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера (пространственная организация, композиционные приемы, восприятие). Л.: Сройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. 168 с.

42 года назад официально ликвидировано село Поной. [Электронный ресурс]. URL: 42 года назад официально ликвидировано село Поной | Новости СеверПост | Дзен (dzen.ru) (дата обращения 25.07.2023).