Приречные поселения

Приречные поселения

Приречное расселение является преобладающим в таежных регионах России – северный долинный тип заселения по В. П. Семенову-Тян-Шанскому (1910). Деревни (наиболее ранние упоминания относятся к XI в.) первоначально состояли из 1–3, позднее из 10–15 дворов. В XII веке на землях Великого Новгорода появляется погост – объединение значительного количества крестьянских хозяйств–семей на основе общинного землевладения. В писцовых книгах термин погост упоминается в двух значениях: центральное поселение и административный округ. В центральном поселении строилась церковь (храмовый комплекс), проводились религиозные обряды, мирские сходы и ярмарки. Термин свобода (слобода) характеризует поселения ремесленников, выходцев из общины, или заселенных первоначально монастырскими крестьянами (подмонастырские слободы). Развитие слобод отражает процесс разложения сельской общины, отделения ремесла от земледелия. Термин село зафиксирован в русских летописях X в. Первоначально он обозначал княжеское загородное имение, позднее поселение крестьян на господской земле и центральное селение, к которому тяготеют деревни. В XIX–XX веках под селом понимают крупный населенный пункт с церковью. Село становится административным, торговым и общественным центром деревенской округи.

Длительное поэтапное освоение речных долин на территории Северо-Запада России привело к формированию систем расселения, адаптированных к гидрологическим и ландшафтным особенностям речных бассейнов. В пределах платформенной части региона на Русской равнине образовались поречья – целостные агрогеосистемы, окруженные лесными и болотными междуречными ландшафтами. Для них характерен дендритовый рисунок – ареалы заселенных территорий повторяют рисунок гидросети [Трапезникова, 2017]. Расстояния между поселениями зависят от плодородия почв и строения поймы – в широкопойменных участках долин сосредоточены основные сенокосные и пастбищные угодья. Наиболее густые сети поселений сформировались вдоль крупных и средних рек – Волхова, Великой, Ояти и Паши, Северной Двины, Сухоны, Онеги. На Балтийском щите сети поселений привязаны к озерно-речным системам и приустьевыми участками долин, плотность их значительно ниже.

Освоение долин малых водотоков и внутренних частей междуречий привело к образованию однодворных поселений, называемых починок. Часто починок становился ядром будущей деревни. В XVIII–XIX вв. на Русском Севере починком или выставкой называли небольшие поселения, отпочковавшиеся от деревни или села. Постепенно этот процесс привел к формированию гнезд (групп) селений.

Историки архитектуры выделяют несколько типов застройки северных деревень, характерных для долин больших и малых рек [Ополовников 1983; Рабинович 1987; Ушаков, 1982]:

- Свободный – селения состоят из редко стоящих крестьянских дворов с произвольной ориентацией (сохранился на удаленных от ядер и трасс освоения северных реках; в настоящее время наблюдается в заброшенных поселениях, где часть домов разрушена).

- Замкнутый или полузамкнуты – селения различной формы с расположением дворов вокруг площади, речной излучины и т. п. Характерен для средних и малых рек.

- Рядовой – селения с однорядной, двухрядной, трехрядной или многорядной планировкой, прямолинейной или криволинейный формы, с одно или двухрядной застройкой улиц. Избы в таких селениях тянутся вдоль берега крупной или средней реки или главной дороги (тракта).

- Квартальный – наиболее поздний тип, приближающий планировку сельского поселения к городской.

Усадьбы первого ряда выходили к берегу реки. Избы ставились обычно окнами на солнечную сторону, юг или восток, по возможности фасадом на реку. Дома второй линии старались ставить в промежутках между домами первого порядка, чтобы солнце тоже попадало в окна. На пойме строились бани, у берега устраивались мостки для полоскания белья, причалы для лодок. Пойменный луг выкашивали или использовали для выпаса телят. В притеррасном понижении и в нижней части берегового склона могли располагаться капустники, выше по склону – огороды.

Хозяйственная зона поселения при подсечно-огневом и более поздних формах земледелия включала присельные поля и удаленные от жилья подсеки. Выгоны и сенокосы размещались в прилегающей части речной долины. Покосы на малых притоках, лесные пастбища, а также охотничье-промысловые угодья и лесосеки могли располагаться на значительном удалении – до 20–30 км.

Иллюстрации

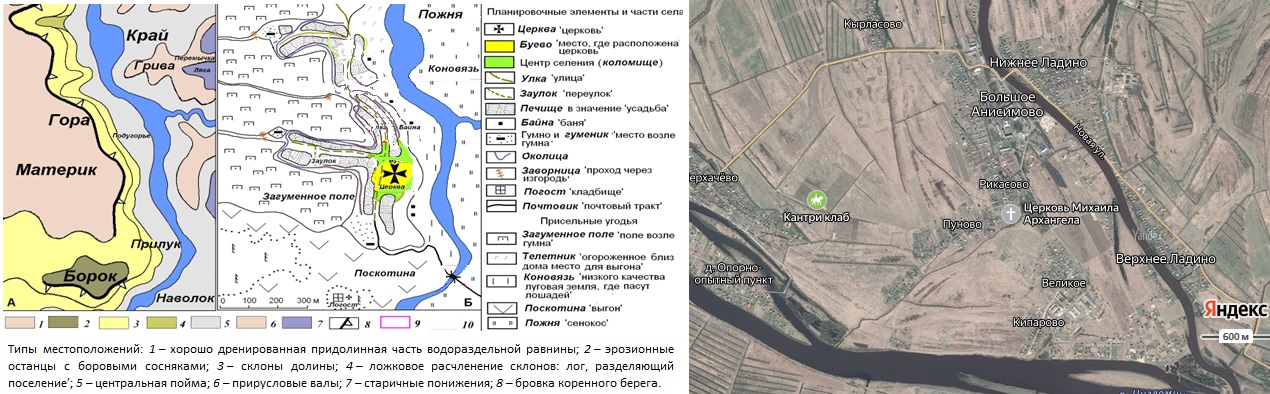

- Приречное расселение. Село Заостровье, долина Северной Двины в народной терминологии природопользования [Соколовой, 2013].

- Свободная планировка. Деревня Кереть. Беломорская Карелия. Фото: М. С. Кипрушкин, Петрозаводский государственный университет. Победитель конкурса Водокрас.

- Рядовая планировка. Деревня Ларькино на реке Мезенская Пижма. Архангельская область. Фото: llesh29rus.

- Усадьбы на коренном берегу реки Мезень. Город Мезень, Архангельская область. (oreke.ru).

- Уличная планировка. Деревня Наволок. Погосский сельсовет, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, Вологодская область. Яндекс Карты.

- Прибрежные усадьбы. Деревня Надвоицы. Яндекс.Карты. Фото: Запутинец.

- Изгородь, подходящая к урезу воды. Деревня Шижня, река Шижня. Республика Карелия. Фото: Игорь П.

- Бани и плот на реке Чурьега. Деревня Большой Халуй. Архангельская область

- Деревня Надвоицы. Склоны долины реки Нижный Выг. Республика Карелия. Яндекс.Карты. Фото Федоровой И.

- Гипсометрическая дифференциация землепользования в долине реки Вилядь, приток Выченды. Деревня Витюнино. Ленский район, Архангельская область. Фото ВК. Захаров Ю.

- Веркола. Река Пинега. Сенокосы в пойме реки. Фото: Владислав В.

- Дербы - сенокосные угодья деревни Филиппово за рекой Кипшеньгой. Никольский муниципальный округ, Вологодская область. Яндек.Карты.

- Ветряная мельница на водоразделе Мезени и Кимжи. Деревня Кимжа. Яндекс Карты.

- Урочище Крутой Дор на месте приводораздельного поселения. Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область. Фото Николай К.

- Исторический облик поселения и его жители. Саминский Погост. Экспозиция Вытегорского краеведческого музея.

- Бельевые площадки и полоскалки. Город Великий Устюг, Вологодская область.

Народные термины

РЕКА

Мосты

Кáвы – ‘устои, опоры моста; быки’: «Доски-то клали, кавы там в реке. Набью клячов, а доски на кавы. Кавы — столбики, на которых держатся мостки под водой» (Новг.); «Кавы разбиты кругом мельницы, кругом кавы» (Полав.) [НОС, с. 357].

Тычка – ‘опора моста’: «Дошли до Немана, мост сожжен, лишь одни тычки торчат» (Черепов. Волог., Карел. слов., 2005) [СРНГ, 46, с. 8]

Переправы через малые реки

Лáва, лáвина – ‘настил из досок, бревен через речку или топкое, грязное место; пешеходный мостик’: «По лавинам переходишь речку» (Мош.); «Где тут лавина была, не пойдёшь же вброд» (Кр. + Бор., Валд., Дем., Люб., Новг., Ок., Оп., Уторг., Хв., Чуд.) [НОС, с. 491]; «Лавы из толстых досок сделаны, лавы низко, у самой воды» (Мал.); «По лавам -то пострашилась идти, оны на воды-то плюс-плюс» (Ок. + Бор., Валд., Вол., Дем., Кр., Лычк., Люб., Мар., Мош., Мст., Новг., Оп., Пест., Под., Сол., Хв., Холм) j | ‘Бревно мостика’: «Вчера с лавы чуть не упала» (Новг. + Вол., Дем., Лычк., Люб., Мар., Под.) [НОС, с. 491].

Пóходни – ‘мостки, переброшенные через ручей’: «Когда водополь, то через ручей походни, лавы еще называют у нас» (Уст.); «Чтобы перейти че рез речку, пришлось походни перекинуть» (Кад.); «Речку по походням перейдем» (Чер.) [СРГК, 5, с. 121–122]

Поклáдина – ‘настил из досок, жердей для перехода через речку, болотистое место’ (Сол.) [СРГК, 5, с. 41]

Сброд – ‘брод’: «Через речку раньше сброд был, а теперь мосток есть» (Онеж.) [СРГК, 5, с. 645].

Снáрвина – ‘мостки через речку из двух досок’ (Шим.) [НОС, с. 1111].

Труба – ‘маленький мостик из 3–10 плах, устроенный на проезжей дороге’ (Олон., 1885–1898. Волог.) [СРНГ, 45, с. 144].

Причалы

Кáвы – ‘врытые в землю столбики на берегу реки для причаливания лодок, плотов’: «Кавы — врытые в землю столбы хвойных пород по три —четыре штуки вместе по берегам рек с целью запаливания судов, плотов при большом течении» (Новг. + Ок., Ст.) [НОС, с. 357].

Прúстань – ‘деревянные мостки к воде’: «Где лодку прикрепляют, то пристань это» (Медв.); «У нас там пристань на речке сделано, вот она [внучка] о пристани берет воду» (Канд. + Пуд.) [СРГК, 5, с. 206].

Приречное расселение

Жить на реке́ – ‘жить на берегу реки’: «Жыли на реке, потом переехали» (Анциферовский Бор.) [Мызников, 2021, с. 421].

Жить в реку, стоять в реку: «Моя́-то двоюро́дниця та́м, в реку́-то жывё́т. Фсе́ в реку́ стоя́т дере́вни-то (на реках)» (ОНЕЖ.) [АОС, 6, с. 22].

ПОСЕЛЕНИЕ

Мéстность – ‘дом, усадьба или деревня и место, на котором они располагаются’: «Через дом моя местность была, я родилась здесь, хозяева рядом уехали» (Пуд.); «А вы спытайтесь съездить сами и там посмотрите, что за местность, что за народ [о деревне]» (Медв. + Выт., Пест.) [СРГК, 3, с. 227].

Печúще – ‘деревня’ (Шенк. Арх., Муллов. Арх.) || ‘Одна или несколько деревень, объединенных общим земельным владением’ (Пинеж. Арх., 1878. Арх.) || ‘Часть деревни, имеющая общую долю полей и угодий’: «Деревня делится на два-три печища» (Пудож. КАССР, 1937-1940) || ‘Часть деревни’Каргоп. Арх., 1937—1940. || ‘Деревушка в 3-6 дворов’ (Арх., Даль) [СРНГ, 27, с. 6].

Пострóйка – ‘населенный пункт’ (Пуд., Кириш.) [СРГК, 5, с. 101].

Части поселения

Верхо́вье – ‘часть села, ближняя к истоку реки’: «Я была на Верховьи» (Умба, Меркурьев, 1979); «Мостки́ бы́ли по дере́вне хоро́шы фсегда́, мосты́ . Отсюда и по Низу, Верхо́вье, там Низо́вье, вниз реки» (Умба +Кандалакша) || ‘Название части села, деревни’ [Мызников, 2021, с. 69].

Гнёздышко – ‘часть деревни, отделенная ручьем, речкой и др.’: «Деревня-то ручьём разделена, гнёздышком называлась» (Подп.) [СРГК, 1, с. 345].

Общественное пространство

Поварня – ‘место на берегу реки или озера, где варили пиво всей деревней’: «Поварни летом, делают у речки. Дошники поставят, с дров кладут груду, туда каменье ложат» (Хв. + Мош., Др., Дем., Кр., Оп., Пест., Уторг.) [НОС, с. 834–835].

УСАДЬБА

Дом

Пострóйка – ‘жилой крестьянский дом, изба’: «Зерна-то хранили в житнице, отдельноi от постройки стояла. И именье туда носили, сундуки там» ( Тихв. + Уст., Карг., Ваш.) [СРГК, 5, с. 101].

Глазá (глáзы, глáзья, глазú) – ‘окна на лицевой стороне дома’: «Дом наш глазами стоит к реке» (Арх., 1885); «Пожни под глазами» [СРНГ, 6, с. 184].

Глазá – ‘лицевая сторона дома’: «Дома всегда строятся продолговатыми, глазами (лицевою стороною здания) к реке или озеру, а боковая фасадом во двор» (Арх., Ефименок, 1877); «Церкви строятся фасадом к востоку, да и дома более туда глазами» (Арх., Ефименок) [СРНГ, 6, с. 184].

Усадьба

Дворúна – ‘усадьба’: «Дом да огород, да все дворнной называется» || ‘Телятник’: «Эдакой дворина был хороший» (Кад.) [СРГК, 1, с. 431].

Зад – ‘хозяйственные постройки, расположенные во дворе, за домом’: «Конюшня, сарай — это всё зад» (Лод.) [СРГК, 2, с. 112].

Одвóрок – ‘дом с относящимися к нему постройками; усадьба’: «Усадьбу встарь звали одворок» (Лычк.); «Одворок — участок, занимаемый избой, двором, усадьбой» (Люб.); «Одворок — место, где дом с прилегающими постройками» (Новг. + Оп., Хв.) || ‘Приусадебный участок’: «Одворки обычно сразу за дворами дают» (Новг.); «Нынче одворки стал и маленькие, только пятнадцать соток» (Сол.); «Нарезали мне участок, огород-то, это одворок» (Хв. + Люб.) || ‘Дом с огородом’: «Сколько здесь одворков будет пустых. Одворок — дом с огородом» (Сол. + Люб., Тихв., Чуд.) [НОС, 697].

Осéдланность – ‘место, где стоит дом со всеми прилегающими постройками; усадьба’: «Оседланность, где все постройки стоят, изба» (Ок.); «Оседланность — это земля около двора, огород, сад и всё другое, у кого всё есть» (Хв. + Дем., Молв., Мош., Ст.) [НОС, с. 734].

Печúще – ‘место, где находится дом с хозяйственными постройками, садом и огородом; усадьба’ (Великолукск., 1940) [СРНГ, 27, с. 6].

План – ‘приусадебный участок со всеми постройками’: «Всё в одном месте: сарай, дом. У меня, был тридцать пять соток план. В план входит постройка, огород, палисадник» (Пест. + Сол. + Бат., Бор., Кр., Новг., Хв., Чуд., Шим.|| ‘Огород около дома’: «Надо план вскопать, унавозить: скоро и картофель сажать» (Новг.); «План — огород, где садят овощи, картофель» (Пест. + Бат., Бор., Кр., Мош., Новг., Хв.) [НОС, с. 821].

Пострóйка – ‘совокупность жилых и хозяйственных строений на усадьбе’ (Белоз., Чер.) [СРГК, 5, с. 101].

Усадьба: «Усадьба в меня на старины, может, ей тысячу лет уже, наследники будут жить в этой земле потом, год о т году она старше будет» – из иллюстрации к старинá – ‘существующая много лет земля, древняя земля’ (Под.) [НОС, с. 1137].

Усадьба: «Усадьба была у меня гороватая, на высоком месте» (Медв.) – из иллюстрации к гóроватый – ‘расположенный на высоком месте’ [СРГК, 1, с. 373].

Река около усадьбы

Вéкша – ‘вода [речная вода – А. С.]’: «Вёкша-то в рекё тёмная, на, выпей вёкши-то» (Верх. Парав.) [СВГ, 1, 60].

Река до дому доходит – из иллюстрации к протéчный – ‘проточный’: «Вода хорошая, протечная» (Тер.); «В реки-то проносна вода, протёчна» (Тер.); «Река до дому доходит. Течёт, протёчна водичка» ( Шексн. + Вашк.) [СРГК, 5, с 306].

Прáлище – ‘мостки’: «Пралище делают у реки воду брать» (Сол.) [СРГК, 5, с. 138].

Плёс – ‘плот из досок у берега’: «Плёс — деревянный плотик, прикреплен с одной стороны к берегу» (Бор.) [НОС, с. 823].

Водянúк – ‘изгородь спускающаяся к реку и идущая на некотором расстоянии в руку до глубокого места, чтобы скот не мог попасть в луг и поле вброд, минуя изгородь (Вол. Гряз. Кадн. Тот. Вел.) Н. А. Иваницкий) [Дилакторский, с. 61].

Прибрежная часть усадьбы

Пóдберег- ‘часть приусадебного участка, расположенная у берега реки’: «Я на голову повязку надеваю и иду на подберег, там я бельё сушила» (Хв.) [НОС, с. 843].

Водянúк – ‘огород, находящийся около реки’: «Воденик-от ешшо не розгорожен, вода большая, все воденики затопило» (Баб. Терех.); Воденик у нас затопило» (К-Г. Новое) [СВГ, 1, с. 76].

Зад – ‘место во дворе, за домом’: «А сена-то мало было у них на заде, то зародец, то копешка» (Лод.); «Баня-то моя на заду стоит, у реки, хороша баня» (Кем.) [СРГК, 2, с. 112].

Зáполосок – ‘участок для кошения сена около усадьбы, огорода или поля’: «Здесь усадьба, картошку садим, а кругом заполоски, где сено косим» (Медв.); «У нас заполосок есть за огородом. Там трава растет» (Шексн. + Онеж., Прион., Чер.) [СРГК, 2, с. 180].

Лýчка – ‘прибрежная полоса земли’: «А у нас на Лучке байны были» (Дем. + Бор.) [НОС, с. 529].

Межúна – ‘травянистый пологий берег реки или озера, откос’: «А он с межины там рыбу ловит» (Плес.); «На межине у нас картошка да свекла» (Карг.); «Межина, если полоса идет, там такой скат» (Пуд.) [СРГК, 3, с. 216].

Овúнник – ‘невозделанная часть приусадебного участка, покрытая травой’: «Выкосила овинник весь — луговину на усадьбе зовем овинником» (Шексн.); «Сперва овинники косили, потом пожню» (Белоз + Кирилю) [СРГК, 4, с. 130].

Запáлина – ‘место у реки, заросшее травой; заливной луг’: «У реки запалина, у каждой запалины свое название» (Кир.) [СРГК, 2, с. 168].

Водопользование

Водоно́сный – ‘в котором носят воду’: «Е́та вадано́снъе вядро́» (Оп. Есенники) || ‘Из которого берут воду’: «У нас вадано́сная про́лубь и пра́льная» (Палк. Наумково) [ПОС, 4].

Стирка белья

Технология

Бук, бýченица и бýчница – ‘деревянная кадка на ножках с отверстием сбоку для слива воды, в которой кипятили и отбеливали белье и пряжу’: «В бук наливали воду, нагревали её, опуская в нее раскаленные камни, затем клали белье, покрывая его сверху соломой, на которую сыпали золу и лили горячую воду для получения щёлока; воду в буке меняли несколько раз. Надо ведь на рёчку-то много везтй: и бук, и дрова, и камёньё» (Тарн. Целк.); «Соберучче на рёчку бучить, дак пять, шесь буков привезут» (Ник. Шири); «Ноне-то шшо, порошками да усём, а раньше-то в буках мочили с золой, иной раз до четырёх раз нани воду-ту сменивали» (Межд. Доров. + Баб. Вас., Дем. Погост; Верх. Безым., Гарм.; Вож. Вас.; Гряз. Осин.; КТ. Рудн., Сиг., Шест.; Ник. Байд., Дун., Зелен., Куд., М. Стар., Ник.; Тарн. Коротк. Сл., Филим.; Тот. Топ., Баб. Юрк. Тот Бор.) [СВГ, 1, с. 48]; «Увезут бучничу на реку, доверху накладут лопоти да золы насыплют и бучат» (Ник. Юшк. +К-Г. Бяк.) СВГ, 1, с. 52].

Избýчить – ‘подвергнуть действию кипятка со щёлоком с целью очищения о т грязи, отбеливания’: «Затрёт бельё-то, дак надо его избучить. На реку свезёшь, избучишь, складёшь, постильным закроешь и в каменке кипятишь. Потом золу вынешь, в ступах изо льду бельё истолчёшь, чтоб отстала зола, онначе бельё затолгнет, пожелтеет» (Сямж. Грид.); «Вот как бельё избучат, так сенокос начинают, ещё перед сенокосом всё бельё избучить надо» (Сямж. Монаст.) [СВГ, 3, с. 6–7].

Кóлоб – ‘cвёрнутое жгутом мокрое выстиранное бельё’: «Колобов пятнадцать — двадцать одёжи навёртишь и повезёшь на реку полоскать» (К-Г. Калеп.) [СВГ, 3, с. 83].

Полоскать – ‘заставлять двигаться, перемещаться в разных направлениях (о белье)’: «В реке'-то её и полощет из стороны в сторону» (Хар. Никул.) [СВГ, 7, с. 142]; «Белье полоскала, на бую» [Место быстрого течения в реке; быстрина] (Вол.) [НОС, с. 81].

Место для полоскания белья

Прáлище – ‘место на реке, где полощут белье; мостки’: «Выполоскай бельё на пралище» (Сол.) [НОС, с. 936].

Прáльник – ‘место на реке, где полощут белье; мостки’: «Бельё полоскать на пральник, ходили. Эвон у нас за деревней пральник был, где ключок. Пойдём на пральник купаться» (Новг. + Дем., Шим.) [НОС, с. 936].

Прáльник – ‘специально вырытая яма для полоскания белья’: «Пральпик-то всей деревней делали и яму рыли и срубом яму обносили» (Новг. + Шим.) [НОС, с. 936].

Прáльник – ‘прорубь, в которой зимой полоскали белье’: «Спустись-ка к пральнику да принеси чуток водицы» (Новг.) [НОС, с. 936].

Мостки

Колóда – ‘место на реке для полоскания белья, огороженное деревянным срубом’: «На колоде-то воды тонко» (К-Г. Кирк.); «Полоскать лопоть [одежда, белье] пошла на колоду» (К-Г. Клюк.) [СВГ, 3, с. 85].

Лáвины, лáвы – ‘мостки на воде для полоскания белья’: «У нас полоскают бельё на лавине» (Дем. + Новг. + Ват.); «Полощешь бельё и на лавы положишь» (Уторг. + Валд., Сол.) [НОС, с. 491].

Мостёнок – ‘помост, деревянный настил на воде у берега какого-л. водоема для полоскания белья, причала лодок и т. п.’: «И шла речка маленька, омута были, мостёнок был на ей» (Дем.); «На мостёнке полоскала бельё» (Новг. + Люб) [НОС, с. 564].

Портомойный плот – ‘плот для стирки белья’ (Доп. + Даль) [ПОС, 26, с. 206].

Прáлище – ‘мостки’: «Пралище делают у реки воду брать» (Сол.) [СРГК, 5, с. 138].

Прáльник – ‘мостик, с которого полощут белье’ (Вол.) [НОС, с. 936].

Приспособления для полоскания

Бельевýха – ‘большая корзина, в которой носят белье на реку’: «Бельевуха-то вон на мосту стоит, на реку с ёй ходим» (Баб. Выс.) [СВГ,1, с. 29].

Дерево – ‘длинная палка с утолщением на конце для полоскания белья’: «Зимой-то возьмём ступу с деревом да и пойдём на реку» (Кир. Петр. + Кир. Алёш. + Кир. Сухов.) [СВГ, 2, с. 21].

Кичúга – ‘палка с крючком или кривым концом для полоскания белья’: «Кичига — палка для полоскания белья, напоминает хоккейную клюшку, полощут зимой» (Кир. Сухов); «Небольшой бадожбк экой кицига-то. Вот и колотят бельё-то» (В-У. Черн., Арх. Вельск. Пайт. + Влгд. Нефёд.; Межд. Юс.; Шексн. Был., Красн., Миш., Молод.) [СВГ, 3, с. 62].

Колоталка – ‘палка с крючком или кривым концом для полоскания белья’ (Ник. Осин.) [СВГ, 3, с. 89].

Полоскáлка – ‘палка для полоскания белья с загнутым концом, крючком’: «Полоскалка, она с крючком, чтоб бельё не съезжало, крючок не железный, бельё не порвёшь. У меня берёзовая полоскалка была» (У -К.); «Зимой-то без полоскалки нельзя, руки в прорубь не сунешь» (Сок. Феофил. +Сямж. Баб.) [СВГ, 7, с. 142].

Прáвка – ‘приспособление для полоскания белья’: «На речку-то когда идёшь половики полоскать, правку-то но надо брать, а то так и не выполоскать их, они ведь громоздкие» [СРГК, 5, с. 137].

Прáльная палка – ‘валек для выбивания и полоскания белья’: «Перем белье на реке, пральная палка есть, и перемей» (Сол.) [СРГК, 5, с. 138].

Прáльник – ‘деревянный валек для выколачивания белья во время полоскания, а также для обмолота льна’: «Бельё пральником колотят, чтоб белее было; зимой с длинной палкой, летом, — с короткой. От пральника даже руки разболелись» (Сол.) [НОС, с. 936].

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

Приречные сельскохозяйственные угодья

Пойменные сенокосные луга

Береговúна – ‘место для покоса на берегу реки, озера’: «Какая там береговина за стройкой, одна болотина, корова-то с голоду ест» (Тихв.) [СРГК, с. 61]

Бережúна – ‘трава, растущая на берегу реки’: «Бережина-то по берегам ростёт» (Сямж. Баб.) || ‘Сено из травы, растущей по берегам реки’: «Сёно-то с берега зовём бережина» (Сок. Чекш.) [СВГ, 1, с. 29]

Бечева – ‘берег реки, занятый лугами’: «Сосёдка у меня вон на бечовё косит» (Гряз. Чух.) ||’Склон оврага, рва’: «По бечевам ростёт плохая трава» (К-Г. Мит.) [СВГ, 1, с. 31].

Дéрба – ‘заброшенное лесное сенокосное или пахотное угодье’: «Раньше косили на том берегу-то, а тепёрь там дерба, и не подойдёшь» (Ник. Филип.); «Заросло сечас там всё. Дерба одна сечас там» (Гряз. Чух.) [СВГ,2, с. 20].

Кулúга – ‘заливной луг’: «Косили нонич в кулиге, а лето-то даждливае, всё сена и згнила» (Гд.) [ПОС, 16, с. 350].

Лобáйка – ‘небольшой сенокосный участок в лесу или у реки’: «Ты косила там в лобайке, в лесу» (Чуд.); «Лобайка — пожинка такая у реки, где косят» (Чуд.) [СРГК, 3, с. 135].

Нáволок – ‘заливной луг у реки, озера’: «Наволок — это заливной луг, там. растёт трава, её косят на корм скоту. Обычно этот луг заливается водой в половодье» (Новг. + Валд., Ст., Тихв., Шим.) [НОС, с. 589–590].

Нáволок – ‘заливной луг’: «Есь хароши навалаки, да больна далече» (Печ.) [ПОС, 19, с. 286].

Наáволóк, нáволока – ‘заливной луг’: «В наволоке ростёт трава густо, ишшо бы, ведь весной вон как ричка розливается» (Арх. Вельск. Мелед.); «В хорошую погоду вся деревня на наволоке бывает, сено сушат» (Тарн. Красн.); «Сейгод погода-то худая, дак эщё и наволоки не кошены» (Тарн. Влас. + В-У., Верх., Влгд., Межд., Ник., Нюкс., Сок., Сямж., Тот., Хар.) [СВГ, 5, с. 29].

Наволóк – ‘заливной луг’: «Наволок — така пожня вкруг речки, там трава растет, заливны луг» (Тихв.); «Сено-то это в наволоке косили» (Чер.) || ‘Об участке покоса’: «У каждого был наволок, там трава росла в пояс» (Тихв. + Прион.) [СРГК, 3, с. 303].

Наволочная пожня – ‘луг на полуострове, мысу у озера или реки’: «Косить на наволочных пожнях хорошо, нету пармаков и комаров; на мысу место открытое» (Медв.) [СРНГ, 5, с. 24].

Нарéчный – ‘растущий около реки’: «Наречная трава для скота хороша, она у реки расте» (Прион.) [СРГК, 3, с. 365].

Низы́ – ‘луга по берегу реки, озера’: Косют низы, луги так называют зле реке» (Вл.); «Ф той диревни низы тожы залифшы, што исть будут» (Порх.); «У низах нада атаву апкасить, ужэ бальшая вырасла» (ЛАРНГ, Кун. + Нев.) [ПОС, 21, с. 315].

Hocы́ – ‘покос у ручья, на берегу реки, озера’: «Если о речку сено косить — наволок, а на лесу если — то пожни, если у ручья — то носы» (Пуд.) [СРГК, 4, с. 48].

Заóр – ‘возвышенный продолговатый участок земли около пашни’: «Заор — окол пашни на сенокосе, он бывает повыше, подынувше заорчиком» (Кр. + Дем., Мар., Ст || ‘Не используемое под пахоту пространство вокруг огорода’: «Заор — место такое: вот, всё овёс, а я кошу по ручью, вот и говорю, что кошу по заору. А то круг изгороды заоры, надо заор скосить. В огороде четыре заора у на.с, да сколь сторон с травой, столь и заоров» (Мал. + Парф.) [НОС, с. 304].

Лог – ‘заливной луг, низкое место у реки; низина’: «Худой-то лог по низины, нонче там брошена трава» (Мош.); «Сейчас и лог сырой, от логу сено сыреет» (Кр. + Оп., Хв.) [НОС, с. 514].

Лукá – ‘низкое место у реки, затопляемое водой; пойменный луг’: «Эва нынче на луках -тo трава в пояс выросла» (Ст.); «У тебя огород-то нонечь на луки» (Дем. + Бор., Валд., Вол., Kp., Люб., Мал., Мар., Молв., Мош., Новг., Ок., Парф., Пест., Под., Сол., Тихи.. Уторг., Хв., Холм., Чуд.) [НОС, с. 526].

Лýчка – ‘заливной луг у реки’: «Где покос вдоль реки, дак лучка, по лучке да, по ручью стожок и будет» (Мал.) «Коров угнали на лучки, пей и ешь сколько хошь» (Валд. + Дем.) [НОС, с. 529].

Плéси – ‘луга у реки, в пойме реки’: «Что у воды луга, то плеси, мокро на них» (Онеж.) [СРГК, 4, с. 540].

Полой – ‘заливной луг’: «На полое густая трава выросла» (Сол. + Ок., Под.) || ‘Сенокосное угодье: «Полой тянется на несколько километров, гладкая площадь» (Залуч.) [НОС, с. 890].

Порёлок – ‘участок покоса удлиненной формы’: «А на порёлке будут косить в последнюю очередь, он такой узкий» (Бор.) || ‘Луг у реки’: «Река и близко к крутому берегу по обе стороны порёлок» (Пест. + Мош.) [НОС, с. 910].

Прилук – ‘заливное место’ (Лычк. + Хв.) || ‘Мыс, полуостров’: «Там излучены и, прилук, мызок такой небольшой» (Ок. + Бат., Хв.) || ‘Сенокосное угодье’ (Хв.) [НОС, с. 948].

Рёлка —‘мыс’ || ‘Остров’ || ‘Сенокосный участок; луг’ || ‘Прибрежный заливной луг’: «Рёлка — узкая полоска с травой, которая выступает в реку» (Хв. ); «Рёлки — это место около леса, косят траву» (Бор.); «Одонок приготовляют под стога сена. А на рёлках, чтоб водой не залило, и колья вбивают, выше стог поднимают. И сено сохраняется» (Бат.); «Это значит тут река, а тут горушка, дак это рёлка. Там траву косят, а река разольётся, так её заливает» (Бор.) [НОС, с. 1025].

Рель – ‘покос в низком, сыром месте’: «Покос у реки в низовинке, так рель называется» (Кириш.); «Рель — это заливной покос, а потом вода уходит» (Нов.) [СРГК, 5, с. 513].

Пойменные капустники

Капýстник – ‘огород, поле, засаженное капустой’: «Общий капустник в других деревнях, капустник делали вместях, так сажать капусту в один день, и прорывают в один и садят в один. Общие капустники у речки на берегу, поглаже место выбирают. Лучка, лука, обойдёт кругом речка, в низинки плошшаточка о стаётся у реки, вот и лучка. Капустник и делают в лучки» (Кр. + Под., Новг., Валд., Ст.) [НОС, с. 367].

Рёлка —'место у реки, освободившееся от воды и занимаемое для посадки капусты и т. п.’: «Рёлка – место, ранее залитое водой, высохшее и используемое для посадки, капусты» (Сол. + Ст.) [НОС, с. 1025].

Прибрежные поля

Бережнýха – ‘поле, расположенное по берегу реки, моря, озера’ (Пуд.) [СРГК, 1, с. 63].

Речные гóны – ‘поля у реки’: «Полосы к реке — речные гоны» (Онеж.) [СРГК, 1, с. 363].

Прибрежные выгоны

Низовúна – ‘низкое место в устье реки’: «Низовина — это по реке, где река впадает. Вот у Оятн низовина — это уже ближе к Свири. Оять в нее впадает» (Лод.); «А конюх сказал, мол, в низовине у реки она с лошадьми» (Кириш.) [СРГК, 4, с. 24].

Основной массив сельскохозяйственных земель

Присельные поля

Одвóрок – ‘участок земли у деревни, непосредственно за огородами’: «Одворок — поле у деревни. Мы сеяли в заду поля, а завтра в одворке. В одворке в самом, у деревни, где гумна, у огородов тута» (Мош.) [НОС, 697].

Печúще – ‘земельный надел, принадлежащий деревне’ (Арх. Арх., 1928. Арх.) [СРНГ, 27, с. 6].

Сенокосы

Лог – ‘сенокосный участок; луг’: «Там лог сильно большой, лог выкосили, два стога поставили. На пашне сеют, а лога косят» (Хв. +Др.); «На логу скот пасли» (Вол.); «Сено с логу привезено хорошее» (Пест. + Бор., Кр., Люб., Мош., Новг., Ок., Оп., Сол., Чуд.) [НОС, с. 514].

Наволок – ‘место для сенокоса, пастьбы скота, луг’: «Любая пожня называеца наволок» (Гд.); «На наъволок скатину выганяют» (Печ.) [ПОС, 19, с. 286].

Нúва – ‘покосное место, луг’: «Сенокос поспел, скоро на ниву косить поедем. Нива — так назы вается, луг, где в сенокос заготовляют сено» (Ст.); «Нива, — луга такие, на ниву гулять ходили, самородок трава, не сеяли. После жатвы на пожню пойдём, колосья собирать, а сенокос придёт — выберешь хорошую ниву для себя и косишь» (Новг.); «На наших нивах трава растёт только к году» (Сол. + Ват., Валд., Дем., Молв., Ок., Пест., Под., Хв., Шим.) [НОС, с. 646].

Пóжня – ‘луг, место покоса’: «Пожня — это где косят; лог, где косят» (Вол.); «Пожня — это луг, где не пашут., а только косят траву на сено» (Сол.); «Ране ведь называли пожней, где сено косили» (Мал. + Чуд., Бат., Бор., Валд., Дем., Др., Кр., Лычк., Люб., Мар., Молв., Мош., Мст., Новг., Ок., Оп., Парф., Пест., Под., Ст., Тихв., Уторг., Хв., Холм., Шим.) [НОС, с. 875].

Пóжня – ‘покос, луг’: «На пожне всё и обедали, нековды было домой выходить. Пожни все заросли, скоро нельзя будет и косить» (К -Г. Калеп.); «Пожни разные бывают, моя-то пожня хоть и мала, а сена много даёт и всё хорошее» (Сямж. Рам.); «Раньше всё руками косили, а как стали косиУкам косить, так и пожни негла'дкие стали» (Ник. Скочк. + Баб., В-У., Влгд., Гряз., Кир., Межд., Нюкс., Сок., Тарн., Тот., У-К., Хар.) [СВГ, 7, с. 122].

Пóжня – ‘луг, место покоса’: «На болотьях косили, дак трава болотина, осока, груба трава, а на пожнях сено хорошее, с листиками, хорошее сено, луговое» (Медв. + Пуд. + Посвеем.) II ‘Отдельный участок покоса’: «Наша пожня за рекой, а ваша тама у дороги» (Медв. +Лод.); «Кругом деревни колхозны пожни и поля, а себе косили на лесовых пожнях» Подп.); «Как в лесу косили, дак это угодье — лесовая пожня» (Медв.); «Не все лесовые пожни заперты были, огораживали только заколинку» (Медв.); «На пожнях у Петручья было клочковато и сыро, все сено с ляжных пожен выносили на гору и там метали» (Подп. + Пуд.) [СРНГ, 5, с. 24].

Пóжня́ пóжни, пóжна, пóжень, пóжнии пóжени – ‘луг с несеяной травой, предназначенной для скашивания; покос’: «На Тятриху, к пожням, дарошка идё. Пожню никагда ня пашут» (Сл. Тинеи, 1987; Сер. Ремда, 1956); «Пожни — земли залуженныйи с ыстории вякоф. Ани ня пашуцца» (Остр. Приезжино, 1960); «Вот на пожни трава растёт. Эта ни атава, ни клевер, трава с пожни — пожэнная трава» (Палк. Ушаки, 1981; Пушк. Зимари, 1947) [ПОС, 28, с. 445].

Размер и форма контура сенокоса

Недопóлки – ‘небольшие участки сенокоса’: «Наши недополки никто не косит, надо докосить» Мош. + Лычк.) [НОС, с. 635].

Порёлок – ‘участок покоса удлиненной формы’: «А на порёлке будут косить в последнюю очередь, он такой узкий» (Бор.) [НОС, с. 910].

Порткú– ‘луг’: «Портки — сенокос, имеющий вид мужских брюк» (Сол.) [НОС, с. 913].

Угодья на краю основного массива земель

Угодья, примыкающие к пашне

Запóлек, запóлица, заполянка – ‘сенокосное угодье, прилегающее к пашне’ (Баб. Зайч.; Верх. Мороз.; Тарн. Целк.; Тот. Октябр.; У-К. Нов.) [СВГ, 2, с. 140].

Заполье – ‘сенокосное угодье, прилегающее к пашне’: «У нас были пожни за полем, так заполье мы звали» (К-Г. Плоск. +. Межд. Юс.); «На этом заполье скот давно уж ходит, выкошено давно» (Тот. + Верх. Смет.; Влгд. Малошк.; Гряз. Межд.; Тупиц., Юс.; Сок. Васил.; Сямж. Чиж.; Тот. У-Печ.; У-К. Шамб.; Хар. Михайл.) [СВГ, 2, с. 141].

Заполосок – ‘сенокосное угодье, прилегающее к пашне’: «На заполбеке-то трава большая ростёт» (Влгд. Марк.); «Заполосок-то за рекой большой был, дак и тот успели скосить» (Сямж. Рам. + Нюкс. Климш. + К-Г. Плоск., Баб. Верег., Зайч., Мин.; Верх. Орех., Смет., Шел.; Вож. Засух.; В-У. Пал., Скород.; Гряз. Ермол.; К-Г. Лисиц., Навол., Плоек.; Ник. Завр.; Тот. Б. Горох., Домож.; У-К. Иван.) [СВГ, 2, с. 140–141]

Заполосок – ‘поле, находящееся за другим полем’ (Вож. Яхр.; К-Г. Шонг.; Ник. Завр.; Нюкс. Бобр.; Сок. Исак.; Сямж. Колтыр.; Тот. Устье) [СВГ, 2, с. 141].

Заполье – ‘место, участок земли, расположенный за полями’ (Верх. Мороз.; Вож. Исак.; Тар. Мальч.) [СВГ, 2, с. 141].

Заóрок – ‘луг вокруг поля’: «Косили на заорке» (Новг.) [НОС, с. 305].

Заорчик– ‘луг вокруг поля’: «Заор окол пашни на сенокосе, он бывает повыше, подынувше заорчиком» (Кр. + Ок.) [НОС, с. 305].

Выгоны

Запóлица – ‘выгон для скота за полем’ (Межд. Тулиц.) СВГ, 2, с. 140].

Нива – ‘пастбище’: «Нивой называют пастбище. Раньше на этом месте выращивались злаковые культуры, теперь это место запущено, заросло кустарником, но название сохранилось» (Под.) [НОС, с. 646].

Угодья, примыкающие к лесу

Кулúга – ‘лесная поляна в форме клина’: «Кулига в лесу, поляна така, на ней можно заниматься земледелием» (Мст. + Бор.) || ‘Крутой изгиб, поворот реки’ (Ст.) [НОС, с. 481].

Кулúга – ‘участок поля или луга, окруженный лесом’: «Сейчас сходила, выкосила кулигу, надо унести» (Тарн. Рамен.); По кулигам накосила, дак и не высохнет. У нас на пожне-то много кулиг» (Сямж. Монаст.); «Раньше-то на лошадке каждую кулигу объедешь» (Верх. Анис. + Баб., Верх., Влгд., К-Г., Ник., Сок., Сямж., Тарн., Тот., Хар.) [СВГ, 4, с. 16–17].

Кулига – ‘часть сенокосной земли, вдающейся клином в лес, кустарник’: «У нас как косишь — кулига да лацуга; в лесок выдается немножко— Дак в кулигу ушла» (Карг. + Меде., Тер. ) || ‘Поляна в стороне от основного покоса’: «Кулига — ето закоулки на покосе; хитра, проклятая, ушла в кулигу косить, так три дня в кулиге прокосила» (Белом.) || ‘Любой небольшой участок земли, где скашивают траву’ (Выт.) [СРГК, 3, с. 56].

Порёлок – ‘сенокосный участок у леса’: «У меня сено с одного порёлка, а на, этом порёлке чёрт знает что растёт» (Хв.) [НОС, с. 910].

Удаленные угодья

Пýстошный край – пýстошный – ‘относящийся к земельным угодьям, удаленным от деревни’: «Эта дорога в пустотный край, а эта туда, за реку» (Мош. + Оп. Мош. + Оп.) [НОС, с. 982].

Пустошь – ‘сенокосное угодье, удаленное от деревни’: «Пустошь — место за полем. Там мы всегда косили сено для овец, сено с листочкам, самое лучшее» (Бор.); «Пустошь — позапольная земля, подальше поля, скот там пасут, лога косят» (Люб. + Бат., Валд., Дем., Мал,, Молв., Мощ., Ок., Оп., Под., Сол., Чуд.) [НОС, с. 982].

Пустошь – ‘земельное угодье, удаленное от селения и находящееся во владении отдельных лиц’: «Жилось иным хорошо, кто свои пустоша имел» (Дем. + Бат.); «Купили пустоша, с земельного банка брали деньги. В пустошах только что лес, сеять там не сеяли, траву косили» (Ок.); «Пустошь, где сено скошено, и сараи на пустоши ставили, там сено держали» (Новг. + Валд., Залуч., Кр., Люб., Мал., Молв., Мош., Оп., Пест., Сол., Хв., Чуд., Шим.) [НОС, с. 982].

Угодья на подсеке

Пашни

Дéрба, запáшка, – ‘пашня на расчищенном среди леса месте’: «В лесопун-то я шла через дербы, никакой тропки не видела» (Ник. М. Стар. + Ник. Байд.; В-У.) [СВГ, 2, с. 20, 137].

Дерюга – ‘пашня на расчищенном среди леса месте’: «Дерюги-то большие сделаем, льну-то много-много насадим» (Баб. Гор. + Тарн. Заречье); «Дерюг-то много, дерюги пахали» (Баб. Безг. + В-У. Никул.); «На берегу тут тоже дерюга была запушшена вся под сенокос» (Нюкс. Климш. + Баб. Овсяник.; Ник. Пант.; Нюкс. Лес.) [СВГ, 2, с. 23].

Дор– ‘пашня на расчищенном среди леса месте’: «На дору посёяли лён» (К-Г. Коек.); «Ходили к дору за грибами» К-Г. Плоек. + Хар. Пусторам) [СВГ, 2, с. 46].

Заполек– ‘пахотный земельный участок в лесу вдали о т жилья’ (Тарн. Заречье.) [СВГ, 2, с. 140].

Нива – ‘вырубленное и выжженное под пашню место в лесу’: «Расчищали участок от леса, дрова сразу везёшь домой, сучья граблям: подграбишъ, нивы для хлеба делали, под ниву выбирали в лесу удобные места. Нива для хлеба, остатки сучья сжигали, крюком землю расцарапать, вот и сеют после» (Мал.); «Нива — расчищенное место для пашни, сеют рожь, овёс, пшеницу» (Холм.); «Нарубят, лядины, сучья наж гут, насеют и называют это место нивой» ( Люб. + Валд., Вол., Дем., Кр., Ок., Пест., Ст., Тихв., Чуд.) [НОС, с. 646].

Нива – ‘заброшенное, невозделываемое поле на месте подсечной нивы’: «Нива — сначала была пашня разделана, потом на ей ничего не сажали, и стало всё заростать. Она у нас за колхозным двором, и называют нива» (Люб.); «Нива — место, где раньше пахали, а теперь там только трава растёт» (Хв.); «Нивы —раньше рожь сеяли, топерь всё заросло лесом, не сеем» (Полав. + Оп., Холм.) [НОС, с. 646].

Рéпище и репнúще – ‘лесной участок, разработанный под посев репы’: «Репище — ето сначала вывалят лес, потом репу заплюют, вот и репище» (Кондоп.); «А репище, бывало, выжигали, где репу сажали» (Прион.); «Репище, где суки рубили, вырубят, а на другой год это место высохне, и это сухое жгут, и репу плюют весной, а осенью рвут и парят» (Кондоп.); «Нарубят леса, сожгут, потом засеют репой— вот и репище. Под репу только жгли, мало земли было» (Медв. + Онеж., Пуд.) [СРГК, 5, с. 516].

Рéпище и репнúще – ‘запущенное поле из-под репы, сенокос’: «На старом репище, где Ивана полосы, там трава-то хорошая» (Тихв.) [СРГК, 5, с. 516].

Рéпище – ‘участок поля, на котором сеяли репу’: «Репище — место, где сажали репу. На заоре около репища травы выросте» (Кр. + Вол. Дем. + Лычк., Мош., Пест., Сол., Ст.) [НОС, с. 1030].

Сенокосы

Дéрба – ‘сенокосное угодье на месте вырубленного леса’: «Дерьба — плохой участок сенокоса, он в лесу. У, скажут, на дерьбе косить-то досталось» (К-Г. Навол.); «На дербах косили, да я косой в пень. Сразу надвое!» (Ник. Дун.); «Дереб-то у нас много, да косить-то небаско: всё пенькй да кочки» (Ник. Завр.; Ник. Кумб. ; К-Г. Барак. + К-Г. Мит. Гора, Плоек., Шест.; Ник. Куд., Осин., Юшк.; Хар. Миш.) [СВГ, 2, с. 20].

Дор – ‘сенокосное угодье на месте вырубленного леса’: «Вчера скосили дор» (Вож. Тур.); «Косили на дору» (Хар. Макс.) [СВГ, 2, с. 46].

Кулúга – ‘место, расчищенное под пашню или сенокос (чаще находящееся в лесу); поляна’ (Арх: Вель, Вил, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кад, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Устюж, Хар, Шексн): «Выжигали, катили, лён на кулигах этих сияли» (Вил, Нылога); «Зайдёшь с этой стороны в лес, а тут така поляна расчищена, они кулигами назывались» (Прим, Корелы); «Кулига — чища, но у чищи масштаб больше, в лесу таки кулиги маленькие» (Ваш, Сальниково); «Раньше в лесу разрабатывали угодья — кулиги, кулижки» (Шексн, Каликино); «На кулиге одна копёшка только и накосится» (В-Важ, Фоминская). [СГРС, 6, с. 249].

Пожня – ‘отдаленный от деревни сенокосный участок’: «Далёко на пожню ездили, трава -то там болото одное. Все уехали на, пожню, одни старики, остались. У нас мало тут косить, уехавше на пожню к Хольшье, за озеро» (Новг. + Валд., Залуч., Пест., Ст., Шим.) [НОС, с. 875].

Пожня – ‘луг, очищенный от леса’: «Пожня — это место, где косишь. Сучья сжигают, и потом пожня станет» (Чуд. + Бор.) [НОС, с. 875].

Удаленные поселения

Дор – 'селение среди леса’: «У нас много доров-то, они все среди леса, дора-то: Коркин Дор, Крутой Дор» (К-Г- Шест.) [СВГ, 2, с. 46].

Кулúга – ‘деревни, поля, покосы, находящиеся вдали, в стороне’ (Арх: Вель, Вин, В-Т, Лен, Леш, Пин, Прим, Уст, Шенк; Влг: Бел, Выт.): «Далёкое отселение, кулига, говорят» (В-Т, Куртяевская); «Кулига — деревня крайняя. Так и называли, если поле далёко — тожо кулига» (Лен, Устюг); «Эво, конец, кулига, дальше некуда идти» (Уст, Синники); «Мы далеко в кулиге живём от всех городов» (Прим, Лопшеньга) || В кулиге жить – ‘жить в стороне, в глуши’ (Арх: В-Т.) [СГРС, 6, с. 249].

Печище – ‘отдаленная от других селений деревня; отдаленный поселок’ (Арх., 1885) [СРНГ, 27, с. 6].

ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Лесосплав

Гонúть лес, гонúт гонки – ‘сплавлять лес’: «Раньше лес-от рекой гонили» (Сок. Чекш.); «По реке-то у нас всё дрова гонили» (Влгд. ); «Раньше с весны мужики всё гонки гонили» (Влгд. Доман.) [СВГ, 1, с. 121].

Гать – ‘запруда на реке’: «Когда гать-то отсыплют, тогда заимкой вода-то и пойдёт» (Гряз. Худ.) [СВГ, 1, с. 110].

Кáвы – ‘бревна, вбитые в берег реки, озера’: «Брёвна забивают в берег, к ним привязывают трасты, которые удержали или запань, и запань удерживает лес» [НОС, с. 357].

Кáвы – ‘деревянные щиты для укрепления берега реки’: «Кавы — столбы таки доскам застланы, стенки, берега чтоб держались» (Новг. + Мал.) [НОС, с. 357].

Бунт – ‘штабель особым образом уложенных бревен с целью просушки и скатывания в реку для сплава’: «Два бунта лесу надо было розвалить» (Верх. Сим.); «Пароходы-то не ходят, брёвна из бунтов спускают» (Тарн. Ковр.) [СВГ, 1, с. 49].

Окáтка – ‘спуск бревен в реку для сплава’: «На окатке работали, так было поворочали бревен-то» (Белоз.); «Окатка леса, ковды река пошла, а лес на горе и его катают в реку, поодиночке и идет» (Выт.); «Когда лед тает, делают окатку, опускают бревна в воду» (Подп.); «На окатке скатываем бревна со штабелей в воду» (Карг. + Баб., Кирил., Онеж., Плес.) [СРГК, 4, с. 171]

Бунт – ‘связка бревен’: «И я ходила бунты-те гонеть» (Баб. Терех.) [СВГ, 1, с. 49].

Отводна я коса – ‘ряд сцепленных друг с другом бревен для провода плотов’: «У нас река мелкая, а отводная коса как бы воду сжимает» (Лод.) [СРГК, 2, с. 437–438].

Топонимы

Ойконимы

Заполосье – деревня, Волотовский муниципальный округ, Новгородская область.

Заполье – деревня, Шимское городское поселение, Новгородская область.

Капустники – урочище, Плесецкий муниципальный округ, Архангельская область.

Коркин Дор – деревня, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, Вологодская область.

Крутой Дор – урочище, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, Вологодская область.

Кулига – деревня (Зачачьевский сельсовет), Холмогорский муниципальный округ, Архангельская область.

Кулига – деревня (муниципальное образование Хаврогорское), Холмогорский муниципальный округ, Архангельская область.

Наволок – деревня, Завеличенская волость, Псковский район, Псковская область.

Наволок – деревня (Погосский сельсовет), Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, Вологодская область.

Наволок – деревня, Котласский муниципальный округ, Архангельская область.

Наволок – деревня (муниципальное образование Никольское), Вилегодский муниципальный округ, Архангельская область.

Пожни – деревня, Славковская волость, Порховский район, Псковская область.

Репище – деревня, Пинежский муниципальный округ, Архангельская область.

Микротопонимы

Задние Лучки – ‘сенокосное угодье около д. Красное’: «Задние Лучки — отдалённая лука, обмывает река; там мы косим» (Мар.) [НОС, с. 529].

Раздвóи – ‘земельное угодье около д. Филиппово’: «Раздвои — угодье, два ручья протекают и разбивают на две половины» (Чуд.) [НОС, с. 997].

Телятник – ‘место у д. Крестовая’: «Мы косили в Телятнике, место так называется, там пашня есть и покос» (Валд.) || ‘Остров на оз. Селигер’: «Телятник — остров, телят весной свезут и пасутся всё лето там» (Дем.) || ‘Сенокосное угодье’ (Мст.) [НОС, с. 1181].

Носок (Носочек) –‘сенокосное угодье у д. Усть-Волма’: «Девять куч, это только Носок, а там не считано» (Кр.); «Носочек — местечко тако, ручей-то протекает не прямо, а загибает, во т и Носочком зовут» (Кр.) [НОС, с. 655].

Поддубье — ‘сенокос, рядом у реки Треокшица’ (Кр.) [НОС, с. 1200].

Суходон – ‘поле’: «Поле у нас Суходон, а пожни на сыром месте, у реки» (Мош.) [НОС, с. 1166].

Катойконимы

Заречанин – ‘житель местности, расположенной за рекой’: «Зарицанам-от хорошо живётся, богато» (Верх. Боров.) [СВГ, 2, с. 146].

Зарецкий – ‘живущий в заречье’: «Зарецкие за Ловатью живут. К нам зарецкие не ходят» (Ст.) [НОС, с. 312].

Комментарии

Облик деревень Северо-Запада и структура земельных угодий полно и детально отражены в народной терминологии природопользования. Отчетливо выделяются группы лексики, описывающей прибрежные, пойменные угодья, основные массивы земель, угодья на подсеке. Состав лексики показывает высокий уровень этнокультурного единства региона. Лексемы пожня, наволок, кулига и др. имеют единый ареал, часть терминологической лексики закреплена в топонимии и микротопонимии. Классификации лексических единиц, созданная на основе материалов региональных диалектных словарей, соответствует историческим данным – согласно записям В. С. Гомилевского (1887 г.), сенокосы на Русском Севере, делились на заполоски, расположенные за участками постоянных пашен на возвышенных местах (давали сладкое сено, выкашивались два раза в год), делянки, находящиеся по речкам, ручьям, оврагам, озерам той системы реки, что и селение’, пожни − преимущественно расчищенные cенокосы в 30, 50 и более верстах от селения, нередко в бассейне другой реки [Гомилевский, с. 241]. Продолжавшееся до первой половины XX века расширение площадей сельскохозяйственных земель и освоение междуречий сменилось запустеванием удаленных от главной реки частей бассейна, многие населенные пункты перешли в разряд нежилых и урочищ.

В отдельную группы выделена бытовая лексика стирки белья – в условиях отсутствия современных средств и технологий именно реки и озера позволяли хозяйкам держать дом в чистоте. О сохранении этой архаичной формы водопользования свидетельствуют многочисленные названия мостков, колод и проч., а также установка самих мостков на реках Русского Севера. В современных разговорной речи диалектный термин полоскалка получил новое значение – ‘плот на реке для стирки белья’. В местных сообществах ежегодно обсуждается вопрос о размещении бельевых площадок и их обустройстве.

Модельные объекты

Исторические поселения на реках разного типа, музеи деревянного зодчества.

Посещение модельных объектов

При выборе объекта посещения следует учитывать состояние деревянных строений и коммуникаций. Опасность в оставленных жителями деревнях представляют колодцы с разрушенными оголовками– надземными частями сруба.

Источники информации

Беломорканал у д. Шижня Источник: Игорь П. [Электронный ресурс]. URL: Республика Карелия — Яндекс Карты (yandex.ru) (дата обращения: 12.02.2023).

Веркола. Фото Владислав В. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=9q6acoDcvtgiB2YFg7__Pw&image_size=XXL (дата обращения: 12.02.2023).

Гомилевский В. С. Крайнего Севера Европейской России // Сельское хозяйство и лесоводство. — 1878. Т. 128. № 5. С. 29–54.

Деревня Большой Холуй. Река Чурьега. Фото: ааа.а. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=6e0w5ARWRrKXwK668MsDcw&image_size=X5L (дата обращения: 12.02.2023).

Деревня Кимжа — Яндекс Карты (yandex.ru). [Электронный ресурс]. URL: Деревня Кимжа — Яндекс Карты (yandex.ru) (дата обращения: 12.02.2023).

Деревня Наволок (Погосский сельсовет) — Яндекс Карты (yandex.ru). Фото Николай К. [Электронный ресурс]. URL: Деревня Наволок (Погосский сельсовет) — Яндекс Карты (yandex.ru) (дата обращения: 12.02.2023).

Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье. М.: Изд-во АН СССР,1962. 338 с.

Надвоицы. Республика Карелия. Фото: Ирина Федорова. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=bT3lCmVf8TbeM9MYZZGQng&imagesize=XXXL(дата обращения: 12.02.2023).

Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М.: Изд-во «Искусство», 1983. 287 с.

Полоскалка. Великий Устюг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.novikov.com/foto/moscow-peking/030723-06.jpg (дата обращения: 12.02.2023).

Рабинович М. Г. Поселения / Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / отв. ред. К. В. Чистов. М.: Наука, 1987. С. 204–258.

Семенов-Тянь-Шанский В. П. Город и деревня в европейской России: очерк по экономической географии. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1910. IV. 212 с.

Соколова А. А. Геопространство в традиционной и современной культуре (российский контекст). Дис. … д-р геогр. наук. СПб., 2013. 474 с.

Урочище Крутой Дор. Фото: Николай К. [Электронный ресурс]. URL: Урочище Крутой Дор — Яндекс Карты (yandex.ru) (дата обращения: 12.02.2023).

Усадьбы на коренном берегу реки Мезень. Город Мезень, Архангельская область. [Электронный ресурс]. URL: https://oreke.ru/wp-content/uploads/2022/12/Reka-Mezen-gorod-Mezen.jpg (дата обращения: 12.02.2023).

Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера (пространственная организация, композиционные приемы, восприятие). Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. 168 с.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.