Приречные селения

Прибрежные селения

Акватории и прибрежные зоны озер с древнейших времен вовлечены в хозяйственное использование. На Северо-Западе России вдоль берегов озер сформировались системы поселений, жители которых в дополнение к земледелию и скотоводству занимались рыбной ловлей и охотой на водоплавающую птицу. На Чудском, Ладожском, Онежском и других крупных озерах рыболовство стало отраслью специализации. В историческом прошлом в озерах добывали железные руды, пески, глины; небольшие водоемы использовали для вымачивания льна и конопли.

Озерный тип расселения по классификации И. И. Сорочинской-Горюновой делится на пять подтипов: 1) прибрежные селения; 2) селения озерных наволоков (мысов); 3) селения озерных перешейков; 4) полуостровные селения; 5) островные селения. Дополнительно выделены сележно-озерные селения, расположенные на возвышенностях-сельгах в окружении мелких озер [Ушаков, 1982, с. 17–19].

Размещение крестьянских усадеб в приозерных и приречных деревнях имеет большое сходство. Дома ставились в прибрежной части водораздельной равнины у бровки уступа или на озерных террасах. Береговой склон при небольшой крутизне занимали огороды или сады, сухое побережье – сенокосы и выгоны. Для использование озерной воды для хозяйственно-бытовых нужд, реже для питья устраивались удобные подходы к воде и деревянные мостки. Детальное описание планировки поселений содержится в работах Ю. С. Ушакова.

Иллюстрации

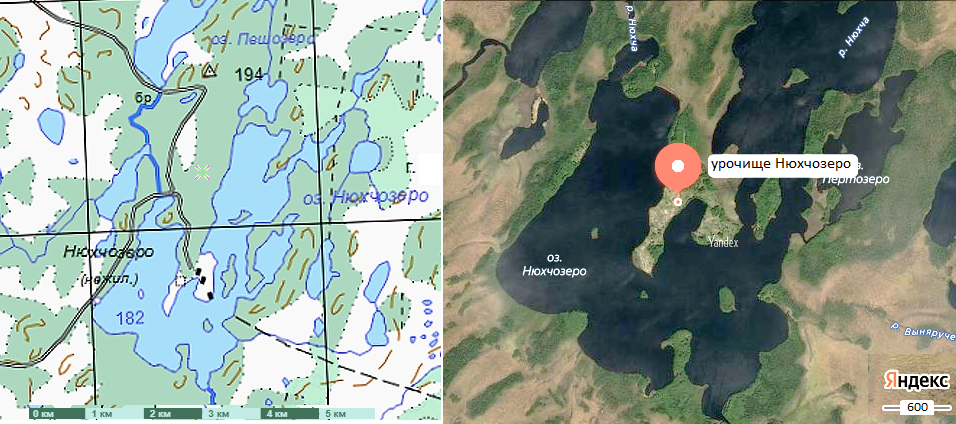

- Приозерное расселение. Мысовая деревня Нюхчозеро (урочище Нюхчозеро), межселенные территории Онежского муниципального района, Архангельская область

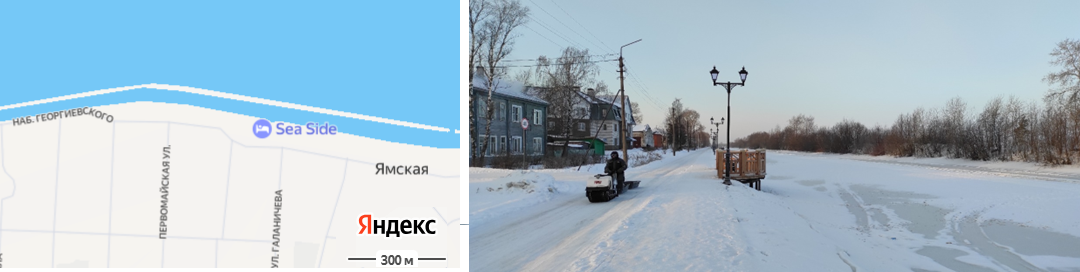

- Белозерск. Набережная П.К. Георгиевского, в прошлом Набережная канала

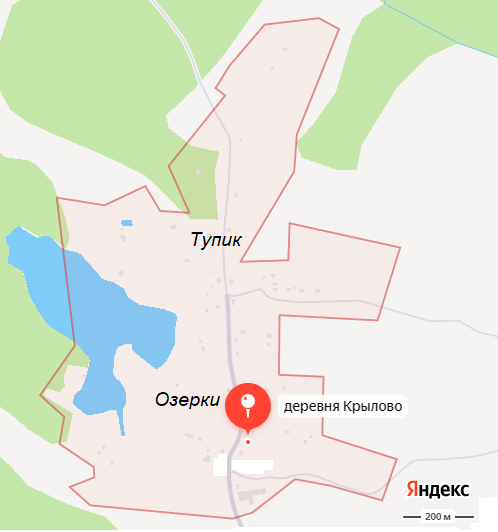

- Приозерное расселение в микротопонимии. Деревня Крылово. Пушкиногорский район, Псковская область.

- Локализация мочильных озер: озера Мочалище и Мочалище, Окуловский район, Новгородская область; озеро Мочило, Лужский район, Ленинградская область.

- Озеро и деревня Коноплюшка, Пушкиногорский район, Псковская область. Фото А. Торговцев

Народные термины

Прибрежные селения

Бéрег – ‘поселения на берегу моря, озера, реки’: «В своем берегу выросли, там все н выкисли; только у своего берега, на другое озер о замуж не выходили» (Карг. + Подп.) [СРГК, 1, с. 61].

Бéрег – ‘полоса воды (в реке, озере, море), находящаяся у самой суши’: «У нас ведь глубоких берегов нету, вот под пекарней глубокий берег. Катер подходит к пекарне» (Плес.); «В гладинку надо встать, лучше пристать лодкой будет; тихонько, не скачи, здесь бёрег глубокий» (Медв.) [СРГК, 1, с. 61].

Бе́рег – ‘край земли у водной поверхности; полоса суши, прилегающая к воде (у реки, озера, моря)’: «Большынство́ -то у нас стояли дома недалеко́ от берегу, недалё́ко от берега, ба́йны на берегу, а дома повы́шэ стоят, большынство недалё́ко от берега» (Нюхчозеро); « Дуброво на берегу стояла» (Надвоицы) [Мызников, 2021, с. 45].

Вáрака – ‘деревня, расположенная на возвышенности, холме’: «Иная варака – деревня, расположенная на холме, в 3-4 дома раскидывается чуть не на версту. Жители варак, точно помещики: пахотная земля, сенокос, богатые рыбой озёра – всё у них поблизости, под рукой» (Кем.) (Бубновский, 1914) [Мызников, 2021, с. 63].

Деревня на берегу (кромке озера) – см. жить – ‘находиться, располагаться где-то’: «На кромке озера Лача живёт, это деревенька Погорелово посеред озера живёт» (Каргоп.) [СРГК, 2, с. 68].

Жители приозерных селений

Обозéрина – ‘деревни, расположенные вокруг озера, и их жители’: «Иде обозерина на праздничное» (СРНГ 22) [ПОС, 22, с. 281].

Заозёрец – ‘житель местности, расположенной за озером’: «Жена-то была из заозёрцев, дак у них так не говорили» (У-К. Черныш.) [СВГ, 2, с. 135].

Заозёрка – ‘жительница местности, расположенной за озером’: «Вот это-то у меня заозёрка в гостях» (Сок. Исак.); «Тёща-то заозёрка дак» (У-К. Черныш.) [СВГ, 2, с. 135].

Заозéрица – ‘люди, живущие за озером’: «На свадьбу-то, бывало, вся заозерица соберется» (Белоз.) [СРГК, 2, с. 166].

Обозéрица – ‘любая деревня на побережье Псковского озера’ (Пск.) (Копаневич) [ПОС, 22, с. 281].

Обозéрский – ‘встречающийся на побережье Псковского озера’: «Мярёжа, сеть такая, ´ета ужэ убазерская слова» (Печ.) [ПОС, 22, с. 281].

Обозéрщина – ‘околица большого озера’ (Даль II, 609) [ПОС, 22, с. 281].

Бережáна – ‘жители Мурманского побережья Баренцева моря’: «Та что ты, подруженька, не можно на весь день хлеб не пекли: ведь бережану надоть» (Карг.) [СРГК, 1, с. 61].

Бережáнин – ‘житель Мурманского побережья Баренцева моря’: «Раньше ездили у вас бережане, ето от Мурманска да от Колы» (Белом.) [СРГК, 1, с. 61].

Жить – ‘находиться, располагаться где-то’: «На кромке озера Лача живёт, это деревенька Погорелово посеред озера живёт» (Каргоп.) [СРГК, 2, с. 68].

Топография прибрежных селений

О месте размещения – весёлый – ‘приятный на вид, радующий взор’: «Пишите, место весёлое, озеро рядом, лес рядом» (Кирил.) [СРГК, 1, с. 184].

Погóст – ‘церковь’: «Церковь по-раннему погостом звали. На погост венчаться ездили» (Тихв. + Люб., Пест., Хв.) (Оп. + Бат., Люб., Тихв.) [НОС, с. 841].

Погóст – ‘деревня или часть деревни, где находилась церковь с кладбищем’: «Нюша Лизкина построивши на погосте, там крылошане жили, раньше жил поп, дьяк, и церковь с кладбищем была в нашей стороне» (Оп. + Бат., Люб., Тихв.) [НОС, с. 841].

Разрушенная церковь – снять – ‘пустить на слом, уничтожить’: «И с тех пор собра́ли собра́ньё, и в деревне тут дом слобо́днэй, в доме ста́ли учить, а эту цэркву решы́ли снять, софсе́м снять, но» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 457].

Часо́вня – ‘небольшое церковное строение с иконами, но в отличие от церкви без алтаря’: «Была́ ма́ленькая часо́вня, мы там, нас крести́ли» (Кочкомозе) [Мызников, 2021, с. 540].

Лúния – ‘деревенская улица’: «В нашей деревне немного линий, у нас всего две линии» (Оп.); «На деревни три линии были» (Новг.) || ‘Сторона улицы’ «На нашей оке улицы дом, только по той линии» (Под. + Ст.); «У нас все дома на одну линию» (Новг.) [НОС, с. 508].

Забегаловка – ‘небольшая окраинная улица в деревне’: «По Забегаловке можно выйти на дорогу, ведущую к озеру» (Новг.) [НОС, с. 268].

Вáга – ‘мост’: «Вага на озере, кто называет мост, кто вага» (Выт.) [СРГК, 1, с. 158].

Купальный берег – ‘пляж’: «Есть н купальный берег» (Бокс.) [СРГК, 1, с. 61].

Водопользование

Берéга –‘вода из реки, озера, взятая у берега’: «Добавь берегу в самовар, неполный ведь» (Пуд.) [СРГК, 1, с. 59].

Озернúна, озернúца – ‘озерная вода’ (Карпов. + Доп.) [ПОС, 23, с. 92].

Бережнóй – ‘взятый из реки, озера у берега (о воде)’: «В сухо лето он не растет, бережной воды он боится» (Медв.); «На колодцы-то нету (воды], а бережная только» (Медв.); «Воды-то у нас теплой нет, а холодная ведь только бережная» (Медв.) [СРГК, 1, с. 63].

Клёпальница – ‘мостик, широкая доска или бревно на реке, озере, с которой полощут белье’: «Клёпальница на озере, столбик кладут, белье стирали да с нее платье полоскали, клепала палицей» (Медв.); «Клёпальница — сходни, где полощут» (Медв.) [СРГК, 2, с. 364].

Довёнки – ‘маленькие деревянные санки’: «Дровенки делали, чтобы воду волочить из проруби, и оглобель у них не было, нак у дровней, и тянутся они за веревку» (Кондоп.); «… мы зимой на них белье возим на озеро» (Медв.); «Дровёнками мы их называем, а не санками, когда за водой ездили, зимой, а дровни это большие сани, и в них лошадь запрягают» (Пуд.) [СРГК, 1, с. 506].

Прибрежные угодья

Поля

Бережнóе поле – см. бережнóй – ‘находящийся недалеко о т берега со стороны суши’: «Тут дорога идет, с другой стороны озеро, между ними поле маленько, бережное, там трава растет, есть большое поле бережное» (Вашк. ); «Бережное поле — это поле на берегу так называлось» (Медв.); «Сено косила в бережном поле» (Подп.); «У нас бережная дорога в лесу, есть середня дорога, среди боров» Онеж.) [СРГК, 1, с. 63].

Бережнýха – ‘поле, расположенное по берегу реки, моря, озера’ (Пуд.) [СРГК, 1, с. 63].

Сенокосы

Бéрег – ‘места для покоса на берегу моря, озера’ (Канд. + Медв.) [СРГК, 1, с. 61].

Береговúна – ‘место для покоса на берегу реки, озера’: «Какая там береговина за стройкой, одна болотина, корова-то с голоду ест» (Тихв.) [СРГК, 1, с. 61].

Озерина – ‘трава, скошенная на сыром сенокосном угодье вблизи озера’: «Как круг озера скосят траву-то,— озерина это, худая трава, да всё скотине корм» (Тот. Бор.) [СВГ, 6, с. 38].

Выгоны

Зáводь – ‘изгородь в реке, озере, не позволяющая скоту заходить глубоко в воду или переходить на другую сторону’: «Заводь надо спустить, чтоб скотина не заходила, где мелко» (Плес.) [СРГК, 2, с. 98].

Конúнка – ‘место, где купают лошадей’: «Конинка — это лошадь зайдет туды в конинку, дак уж ноги не хватит ей, и она плывет, вот это называется конйнка» (Подп.); «Конинки в каждом озере, конинка небольшая, как яма, кони-то плавать умеют, ногам не достают дна» (Подп.) [СРГК, 24, с. 14].

Места сбора дикоросов

Озёрко – ‘заболоченное озеро’: У нас и азёрки есь, там ягъды ишшуть» (Холм.) [СРГК, 23, с. 91].

Местные промыслы

Льноводство. Вымачивание льна

Мочúло – ‘место, где вымачивали лён, коноплю: естественное углубление или искусственный водоем со стоячей водой’: «… окала таво озера есь мачила, кала таво озера многа мачил нарыта» (Оп.) [ПОС, 19, с. 12].

Гончарный промысел и кирпичное дело

Минеральное сырье

Гли́на – ‘огнеупорная горная порода вязкая во влажном состоянии и служащая материалом для гончарных изделий, строительных работ’: «У нас така гли́на была, как это есь такая, в воде, а вот добыва́ли, в ла́мбине» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 99].

Гнúла – ‘глина’: «Печку билнм гнилой белой, красна бывае гнила» (Подп.); «По деревне горшки делали нз синей да белой гнилы, красную тоже брали» (Тихв.); «Красной гнилой нужно шесток намазать» (Карг.); «Раньше из гнилы били печи, сделают устье и с него бьют» (Карг. + Чуд.) [СРГК, 1, с. 346].

Гниль – ‘глина’: «С гнили сделанные горшки — гниляные» (Тих.) [СРГК, 1, с. 347].

Бе́лая гли́на – ‘глина светлого оттенка’: «Ещё обнару́жыли в Нёкшала́мбины бе́лу гли́ну старики́ , дак ве́ришь нет, на бе́рек как вот э́то пе́чко посмотри́» (Нюхчозеро); «Осо́бенно выбера́ли в таки́х места́х, по-мо́ему бе́лу гли́ну, где, оси́ньё, оси́нник, ну о́зеро, оси́нник бо́льшэ ме́сность оси́новая, вот она́ эдак, в таки́х места́х» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 45].

Кра́сная гли́на – ‘глина темно-кирпичного цвета’: «У нас тут дажэ приежжали, знаешь э́того, каки-то ме́ряли искали руду́, дак лу́чче нашэй глины не нашли, горы глины краснэ» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 215].

Си́няя глина: «Синяя глина была» (Воренжа) [Мызников, 2021, с. 459].

Орудия и технология

́Лопа́та – ‘орудие для копания земли с режущей железной частью на деревянной рукоятке’: «Кака́я ишо́ гли́на, жё́лтая, кра́сная, как кирпичи́ зде́лали, так возьми́ , лопа́той колопни́ , дак она́ как пластили́н вытяга́етсе, и пе́чки по шыйся́т лет» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 243].

Добыча глины – из иллюстрации к матё́рая земля́ – берег: «У нас така гли́на была, как это есь такая, в воде, а вот добывали, в ла́мбине… Лопату возьмёшь, розде́несе го́лый, да лопа́ту возьмё́шь, и вот там по фсем оддира́ешь эту гли́ну, и нало́жышь на матё́рую землю» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 254].

Доставка глины – см. ло́дка – ‘небольшое гребное или парусное судно’: «На ло́тках, глины три ло́тки привезё́м, домой на́ берёк, потом прикро́ем, воды́ наполива́м, воды наполива́м, да прикроем половика́м, што́бы она не со́хла, и вот берё́м да ей, такой я́шшык батько зде́лал, ей на́дэ ещё пригото́вить песко́м да намя́ть надэ да, зделал такой, штобы мять эту глину» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 342].

Меси́ться – ‘замешиваться, смешиваться с чем-либо’: «Яшшычки зде́лали и, меси́лись песо́чком фсем, и слага́лись и наве́с, где гли́на наве́с зде́лали з досо́к, што́бы и слой накла́дывали и до́ски и сушы́ли» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 259].

Вырезать – ‘придавать необходимую форму’: «Печурки заступью вырезают, пока глина сырая» (Чер.) [СРГК, 1, с. 287].

Мастер

Горше́чник – ‘гончар’: «Из гли́ны де́лали горшо́чки, здесь у нас не́ было горшэ́чникоф-то, а вот в Во́нге я рабо́тала, там старичо́к де́лал горшки́» (Кулогора)

Продукция гончарного промысла

Горшо́к – ‘круглый, суживающийся кверху и книзу глиняный сосуд’: «Крынки, горшки, вонгудский горшок, до войны делали» (Вонгуда); «Горшок для масла был, мутовкой мешали» (Солозеро); «Та бабка, котора в болоте утонула делала горшки, та фсё делала горшки́ , покупали у ей, ездили» (Нюхчозеро); «Горшки́ таки́ бы́ли с носова́тикамы, и рога́ткой, деревя́нной рога́ткой, рога́тка с таки́мы вот сучка́мы» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 106]; «Она в Ва́рбозери и горшки де́лает, у их тожэ така глина хоро́ша была усто́йчивая» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 315].

Горшо́чек – ‘небольшой горшок’: «Мутовкой мешали масло в горшочке» (Кянда) ) [Мызников, 2021, с. 106].

Продукция кирпичного дела

Кирпи́ч – ‘прямоугольный брусок из обожженной глины, употребляемый в качестве строительного материала’: «Кирпичи сами делали» (Тамица); «Кирпи́ч сами делали, ба́тько тако́й я́шшычек зделает, мы с невестками наделаем кирпичей того́ бо́ле» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 188].

Набивнáя печь – ‘печь, сложенная из глины’: «Набивные печи делали раньше» (Тер.) СРГК, 23, с. 502].

Торфозаготовки

Вырывать торф – вести торфозаготовки. См. озёрко – ‘заболоченное озеро’: «Тапéрь такóе азёрка, вырыли за нядéлю тóрху» (Остр.); «У нас и азёрки есь, там ягъды ишшуть» (Холм.) [СРГК, 23, с. 91].

Топонимы

Линонимы

Мдовское Мочило – озеро, Спицинская волость, Гдовский район, Псковская область.

Мочалище – озеро, Угловское городское поселение, Окуловский район, Новгородская область.

Мочалище – озеро. Окуловский район, Новгородская область.

Мочальное – озеро, Ягановское сельское поселение, Череповецкий район, Вологодская область.

Мочилище – озеро. Окуловский район. Новгородская область.

Мочило – озеро, Плесновская волость, Гдовский район, Псковская область.

Мочило – озеро, Полновская волость, Гдовский район, Псковская область.

Мочило – озеро. Лужский район. Ленинградская область.

Подлиповское Мочило – озеро, Спицинская волость, Гдовский район, Псковская область.

Ойконимы

Наволок – деревня на озере Ильмень, Бронницкое сельское поселение, Новгородский район

Надозерье – деревня на Псковско-Чудском озере, муниципальное образование Гдов, Псковская область.

Озёрная – деревня на озере Ченое, Щукинская волость, Пустошкинский район, Псковская область.

Озерки – посёлок, Нюксенский муниципальный округ, Вологодская область.

Рыбацкая – деревня на озере Воже, Кирилловский муниципальный округ, Вологодская область.

Микротопонимы

Озерки – ‘название части деревни Крылово’: «Аннý часть дерéвни, ближы к óзеру, назывáють Озерки, а другýю назывáют Тупик» (Пушк.) [СРГК, 23, с. 91].

Óгородище – ‘название берега Чудского озера’: «Етът берек называют Огъръдишшэ»(Гд.); «Огъръдишшэ, етъ берик пешшаный, софс´м ближы к Коб ылью Гъродишшу, с полкиомитра от Коб ылья» (Гд.) [ПОС, 22, с. 533].

Хоронимы и катойконимы

Белозёр – ‘житель Белозерского края’ (Кад.) [СРГК, с. 56].

Обозéрье, обозéрнизина – ‘местность на берегу Псковского озера и его острова’: «В абазерьи сявонни празник — день рыбака» (Печ.); «Там-та рыбы многа в убазерьи» (Печ.); «Посли васкресенья в пятницу Ильин день б´дит, за К´лиска на астравах в убазерьи празнавают, а тут фсё палуверцы празнавают, а Ильинская пятница на етай недели» (Печ. + Кузнецов.) [ПОС, 22, с. 282].

Обозеря́ны – ‘жители побережья Псковского озера и его островов’: «Абазеряны прив ыкшы рыбу есть» (Печ.) [ПОС, 22, с. 282].

Комментарии

Лексика приозерного расселения и крестьянского природопользования при систематизации образует достаточно сложные логико-понятийные модели. В Словаре использован географический принцип построения терминосистемы, идущий от объекта номинации: прибрежные селения, их жители; топография селений и прибрежные угодья, включая места сбора дикоросов; местные промыслы – в Прибеломорье к ним относятся гончарное и кирпичное дело, торфозаготовки. Место около озера оценивалось как весёлое– ‘приятное на вид, радующее взор’: «Пишите, место весёлое, озеро рядом, лес рядом» (Кирил.); «Весёлое кладбище было, над озером оно» (Карг.); «У нее весёлый дом-то большой» (Онеж.) [СРГК, 1, с. 184]. Тесная связь расселения с озерной сетью фиксирует топонимия – названия озер дают название поселениям и наоборот – лимнонимы производятся от ойконимов: Нéчерское ´озеро : «Нечырскъи озира — на берегу деревня Нечерцы» (Себ.) [ПОС, 21, с. 291]. В лимнонимии малых озер заметный след оставило вымачивание льна и конопли ()

С приозерным расселением связан обширный пласт внегеографической лексики, которая помогает более реально представить жизнь северной деревни. Так, доставить воду из озера помогали дровёнки или дровéшки – ‘маленькие деревянные санки’: «На дровешках и везет ведра два, зимой на дровёшках катаемся» (Белоз.); «Топеря-то уж на дровешках воду вожу, силы-то нету» (Баб.); «На чунках-то или дровёшках, когда как назовешь, в байну дрова катали, белье катали в озеро» (Вашк. + Кад., Тихв., Чуд.) [СРГК, 1, с. 506–507].

Раздел производственной лексики содержит названия используемых ресурсов, орудий труда, технологий, продукции. Такой подход универсален и может быть применен для систематизации диалектной терминологической и сопутствующей лексики любого региона. Следует отметить, что приведенные термины гончарного дела имеют широкой ареал, охватывающий не только приозерные, но и приречные поселения.

Модельные объекты

Поселения на Кенозере, Кенозерский национальный парк, Архангельская область.

Поселения на Водлозере и окрестных озерах. Водлозерский национальный парк. Республика Карелия.

Поселения на берегах озер Прибеломорья. Республика Карелия.

Поселения на берегах крупных, средних, малых озер региона.

Поселения на берегах Белого озера и озер, расположенных на территории национального парка «Русский Север», Вологодская область.

Поселения на берегах озера Ильмень, Новгородская область.

Поселения на берегах Чудского и Псковского озер, Псковская область.

Посещение модельных объектов

Этнологические экскурсии и туры, знакомящие с бытом приозерных деревень, разработаны для посетителей национальных парков «Кенозерский», «Водлозерский», «Русский Север». Гончарное дело на базе местных глин и привозного сырья развивает ЗАО «Комбинат народных художественных промыслов «Прионежский» (с. Деревянное, Республика Карелия).

Источники информации

Попов С. Ю. Планировка северной русской деревни / Цикл лекций Сергея Юрьевича Попова о деревянной архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: Лекция 4. Планировка северной русской деревни.pdf (sobory.ru) (дата обращения: 21.02.2024).

Торговцев А. Малые озера Псковской области. [Электронный ресурс]. URL: https://content.foto.my.mail.ru/mail/torgovtsev-sasha/965/h-992.jpg (дата обращения: 21.02.2024).

Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве русского севера. Л.: Стройиздат, 1982. 170 с.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.