Река средняя

Средние реки – довольно крупные водотоки, протекающие в пределах одной географической зоны, с зональным гидрологическим режимом.

Морфометрические характеристики: длина – 101–500 км, площадь водосбора 2 000–50 000 км².

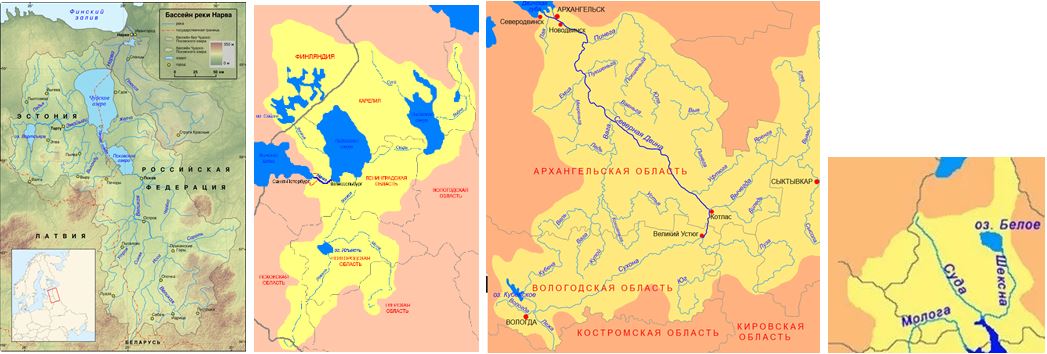

В регионах Северо-Запада зафиксировано 76 рек данного типа:

Кольский полуостров (Мурманская область): Кола 75.0 км / 3845.6 км²), Тулома 59.8 км / 18 231.5 км², Нива (33.4 км / 13118.4 км²) и др.;

Республика Карелия: Суна (282 км / 7670 км²)); Кемь (191 км /27 700 км²), Сума (164 км / 2020 км²);

Архангельская область: Пинега (779 км / 42 000 км²), Вага (575 км / 44 800 км²), Устья (477 км / 17 500 км²);

Вологодская область: Юг (574 км / 35 600 км²), Кубена (368 км / 11 000 км²), Шексна (139 км / 19 000 км²), Молога (456 км / 29,7 000 км²) и др.

Ленинградская область: Свирь ( 224 км / 84 400 км²), Паша (242 км / 6 650 км²), Сясь (260 км / 7 330 км²) и Тихвинка (144 км / 2 140 км²), Луга (353 км / 13 200 км²), Оредеж (192 км / 3 220 км²) и др.

Новгородская область: Мста (445 км / 23 300 км²), Шелонь (248 км / 9 710 км²); Мшага (106 км / 1540 км²) и др.

Псковская область: Великая (430 км / 25 200 км²), Плюсса (281 км / 6 550 км²), Синяя (195 км / 2 040 км²) и др.

Картосхема

Фотогалерея

Водá – ‘водоем, река’: «На́дь бы́ло че́рез две́ воды́ (переезжать по пути)» (Мез. Цлг.) [АОС].

Речажина – ‘река’ (Пск.) [Даль].

Пóрма – ‘река’: «У нас две пормы тецёт» (Карг.) [СРГК, 5, с 82].

Текýчка – ‘проточная вода’ (Пск.) [СРНГ, 43, с. 341], текучая вода. (Пск.) [Даль].

Переýзина – ‘узкое место на реке, озере и т. п.’: «Переузина, широкая река сузилась в одном месте». (Сланц.) [СРГК, 4, с. 475].

Комментарии

Понятия средняя река и река часто отождествляются населением, проживающем в поречьях. Средние реки могут восприниматься как большие и широкие, с сужениями на отдельных участках (переýзина применительно к Плюссе).

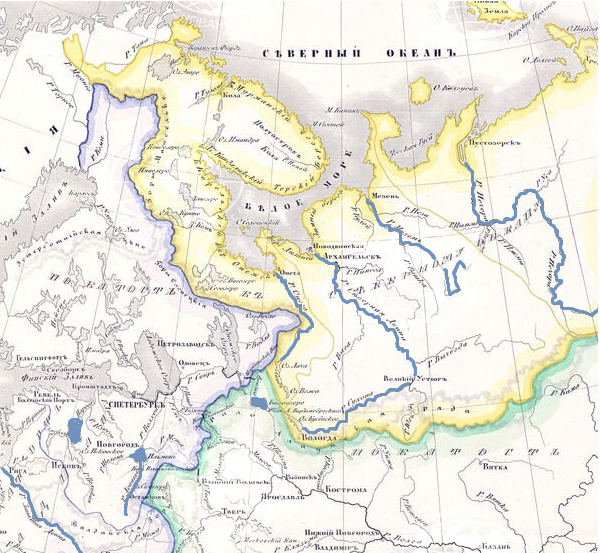

Наличие водных коммуникаций способствует объединению водотоков в единое целое – см. иллюстрацию к глаголу припадáть в значении ‘впадать (о реке)’: «Река-то Волхова припадает в Неву» (Карг.) [СРГК, 5, с. 187].

Средние реки служат ядрами территориальной идентификации локальных групп населения (ваганы). Названия рек могут использоваться для обозначения воды вообще, в том числе питьевой («чай — Китай, вода — Печора), представителей ихтиофауны (мезéнь, понóй – сорта сёмги), ветров ( шелóник и др.) [Кривощапова, 2017].

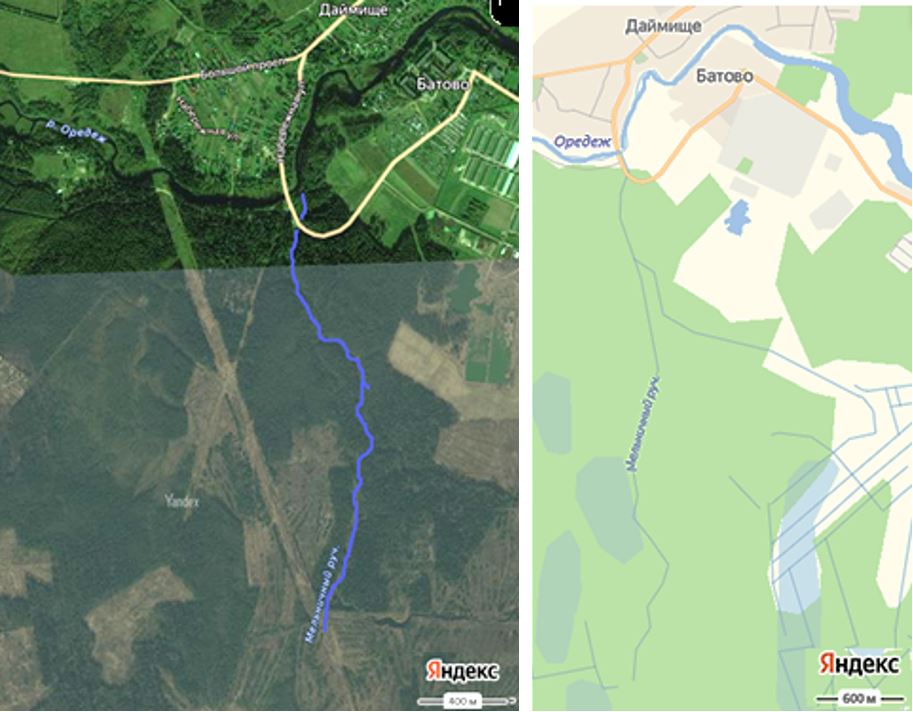

Модельные объекты

Реки Луга и Оредеж, на которых расположены учебные базы вузов: база учебных практик РГГМУ «Даймище», геостанция РГПУ им. А. И. Герцена «Железо»

Во время посещение модельных объектов проводятся геоморфологические и гидрологические работы

Технологическая карта учебной экскурсии

Схема маршрута

Видеофрагменты экскурсии

Источники информации

Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 1. Кольский полуостров / под ред. Ю. А. Елшина и В. В. Куприянова. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 191 с. URL: https://vk.com/doc-140076474_442230981?hash=s8kI3Enx5manFpEuWQrSYzTXBwh6z9l50vZez3OXz50&dl=E0FFrKKcB1B0CK6ZjyD3uUH889FvrpTlaUJA3xjO3Tk.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 2. Карелия и Северо-Запад. Ч. 3. URL: Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 2. Карелия и Северо-Запад. Часть 3. Гидрографические описания рек и озер / под ред. В.Г. Водогрецкого . Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 1972. 552 с. URL: https://djvu.online/file/aBZ419YWOZCbt?ysclid=llrzo796hd412151974

Кривощапова Ю. А. Русские речные гидронимы: потенциал ассоциативно-деривационной семантики (на

материале лексики народных говоров) // Вопросы ономастики. 2017. Т. 14 № 2. С. 71–89.

Составители словарной статьи

А. А. Соколова