Рельеф берегов

Рельеф береговой зоны

От окружающей местности озерная котловина отграничена коренным берегом, образующим береговой склон или яр. Заканчивается коренной берег бровкой или линией сопряжения склонов с поверхностью прилегающей местности.

Береговая зона - полоса взаимодействия между сушей и водоемом, состоит из берегового уступа, надводной части (побережья) и подводной части, где развиты процессы водной абразии и аккумуляции. Склоны озерной котловины определяются по преобладающим процессам (абразионные и аккумулятивные), по форме и высоте над урезом воды. Преобладание процессов абразии способствует выработке вогнутого склона, выпуклый профиль имеют задернованные, укрытые делювием склоны. Равное участие абразии и аккумуляции свойственно прямым склонам. Для абразионных склонов характерны оползневые и даже обвальные процессы. Вдоль аккумулятивных склонов в приурезовой части котловины формируются пляжи.

Наиболее высокие и крутые абразионные участки широко развиты на моренных возвышенностях и донно-моренных равнинах, где котловины врезаны в толщу водоупорных суглинков. Значительные высоты отмечаются и в карстовых котловинах. Пологие склоны обычны для озер, расположенных среди низинного рельефа и отличаются преобладанием аккумулятивных процессов.

Многие озера отличаются развитием ступенчатых, террасированных склонов. Низкие террасы — аккумулятивные. Они возвышаются над уровнем озера на 1,5—2 м и менее и сложены песчано-супесчаными и иловатыми отложениями бывшей литорали. В редких случаях в разрезе террасовых отложений обнаруживаются слоистые и даже ленточные глины, прослойки озерного мергеля и включения болотной руды. Образование низких террас обусловлено понижением уровня озер в недавнее, по-видимому, суббореальное время. Нередко террасы появляются при искусственном понижении уровня озер.

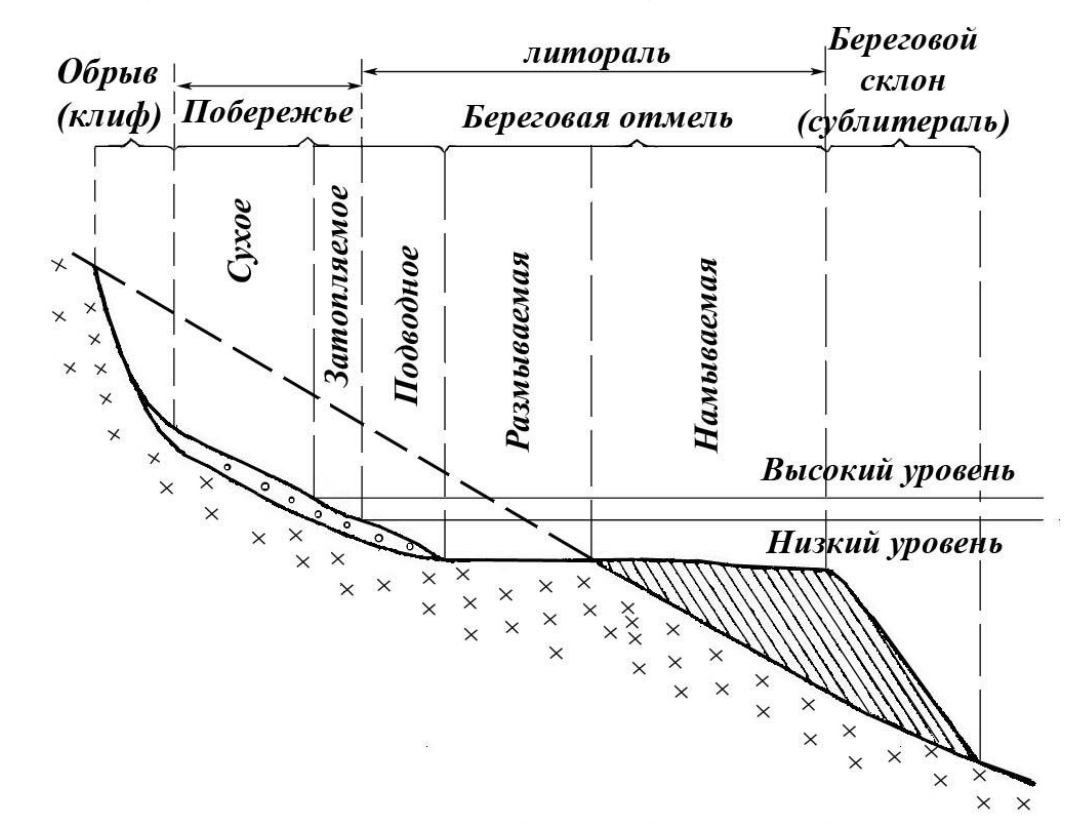

Побережье делится на сухое, временно затопляемое при подъеме уровня воды и заплесках прибоя, и подводное, обычно отождествляемое с понятием литорали. Подводная аккумулятивная терраса (подводный береговой склон) делится на две части: размываемую и намываемую. Абразионная часть формируется в процессе размыва склонов котловины (первоначального профиля); аккумулятивная часть – за счет аккумуляции наносов вдоль берегового потока и накопления продуктов разрушения на границе затухания прибойной волны. Подводный склон переходит в ложе (профундаль) – часть озерной чаши, расположенную вне непосредственного воздействия волн. Граница проводится по изобате, ниже которой прекращается воздействие волновых процессов на дно. У мелководных озер профундаль может отсутствовать.

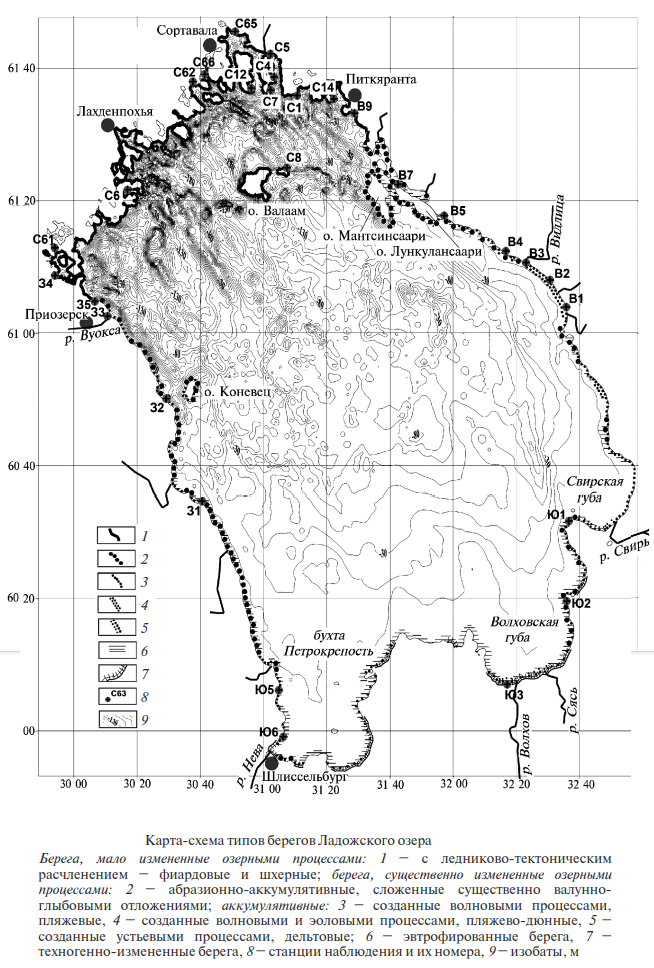

Геоморфологическая классификация берегов отражает основные процессы рельефообразования: тектонические процессы (поднятие и опускание побережья и прилегающей части акватории, смещение блоков земной коры по разломам), деятельность ледников, волн, рек, ветра, прибрежной растительности. Для озер Северо-Запада, расположенных в области Балтийского щита, характерны фиардовые, шхерные, абразионно-аккумулятивные и аккумулятивные берега, сложенные песчаными и валунно-глыбовыми отложениями. На Русской плите берега водоемов формируют в основном процессы абразии и аккумуляции, в том числе аллювиально-дельтовой. Разнообразие рельефа берегов характерно для Ладожского и Онежского озер, расположенных в границе Балтийского щита и Русской плиты. У Ладожского озера выделены следующие типы берегов:

- фиордовые и шхерные берега ледниково-тектонического расчленения;

- берега абразионно-аккумулятивные, сложенные преимущественно валунно-глыбовыми отложениями;

- пляжевые берега, созданные волновыми процессами;

- пляжево-дюнные берега, созданные волновыми и эоловыми процессами;

- дельтовые берега, созданные устьевыми процессами;

- эвтрофированные берега, зарастающие макрофитами [Анохин и др., 2019, с. 27].

Абразионные берега характерны для юго-западной части озера Ильмень, где волны прибоя в высокие разливы достигают высоты более 2 м. Берега малых озер относятся к типу аккумулятивных (пляжевые, болотисто-торфяные, сплавинные).

Иллюстрации

- Схема расчленения абразионно-аккумулятивной озерной береговой зоны по Ю. Б. Литинскому (1960).

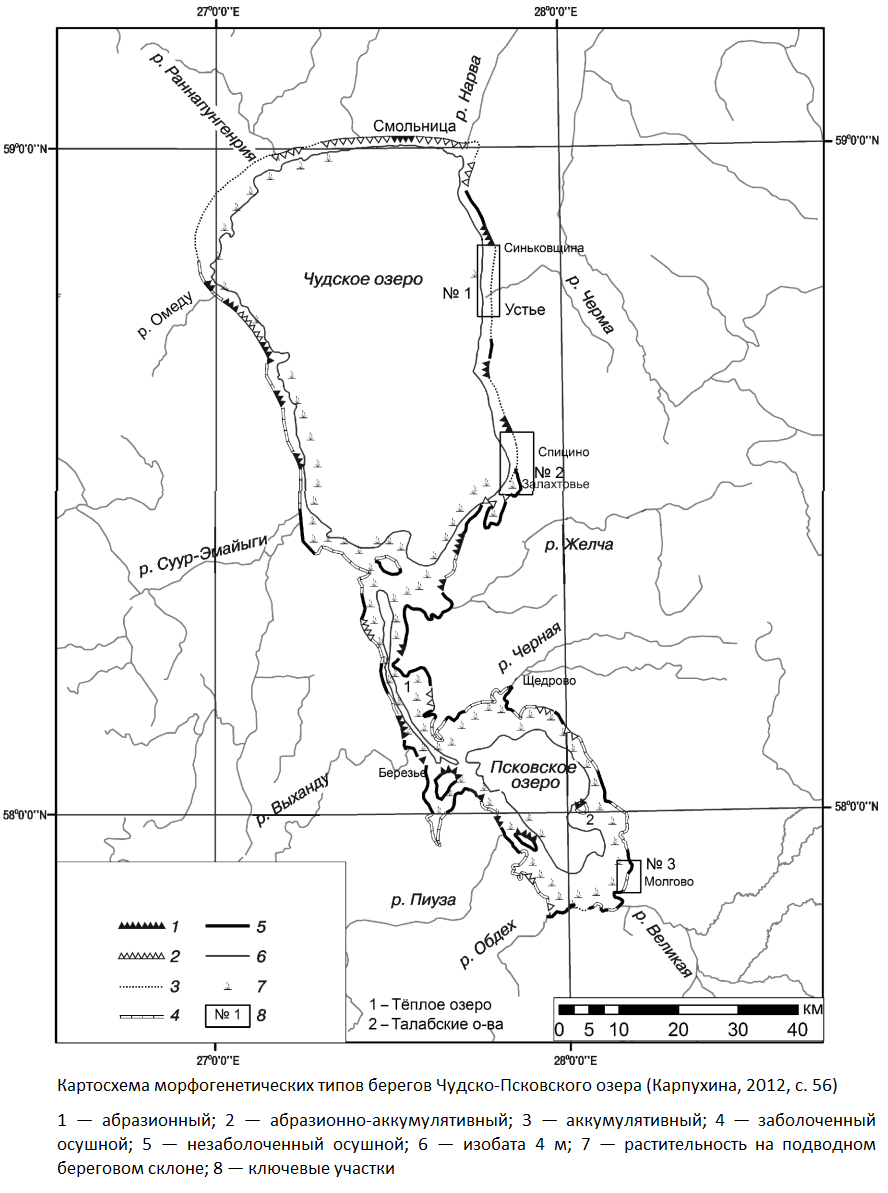

- Картосхема морфогенетических типов берегов Чудско-Псковского озера [Карпухина, 2012, с. 56].

- Карта-схема берегов Ладожского озера [Анохин и др., 2019, с. 27].

- Абразионный берег озера Ильмень – Ильменский глинт (обнажение известняков верхнего девона). Фото А. Соколовой

- Береговая зона озера Ильмень в период высокой воды. Деревня Ужин.

- Береговая зона озера Ильмень около деревни Еруново, Новгородская область. Меженный уровень. 13 ноября 2022 г. Фото А. Соколовой.

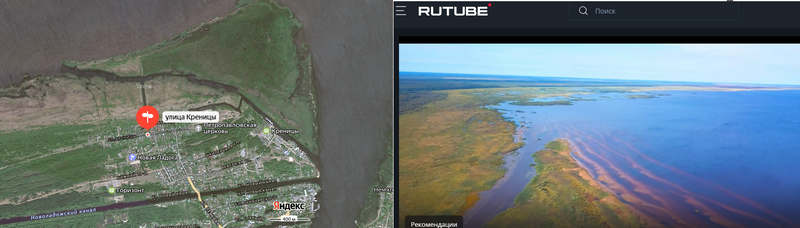

- Эвтрофированные берега Ладожского озера. Слобода Креницы. Новая Ладога, Ленинградская область. Август 2019. Ладога Креницы (rutube.ru/video).

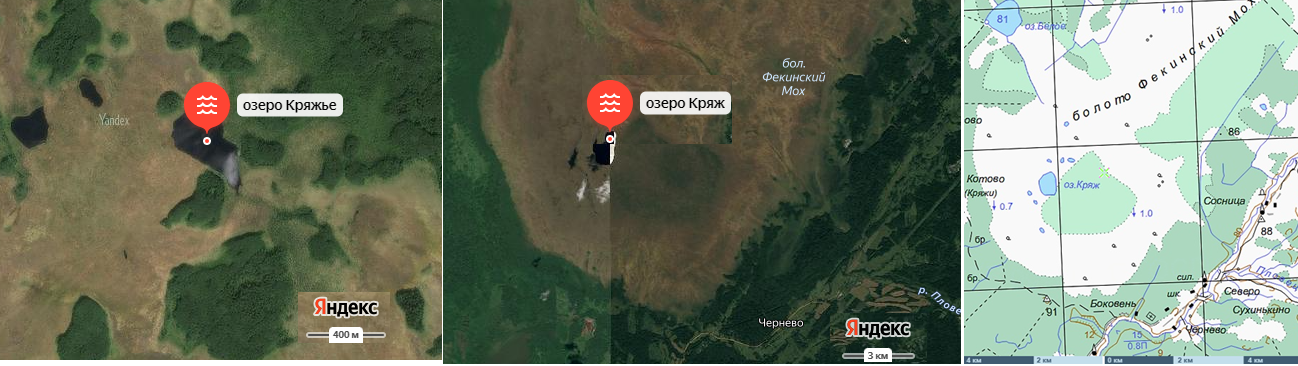

- Озера с торфяно-болотными берегами. Озеро Кряж, Псковская область. Озеро Кряжье, Новгородская область.

Народные термины

Бéрег – ‘полоса суши у реки, озера’ [ПОС, 1, с. 173].

Береговúна – ‘берег реки, озера’: «Береговина — это берег реки» (Тихв.) || ‘Место для покоса на берегу реки, озера’: «Какая там береговина за стройкой, одна болотина, корова-то с голоду ест» (Тихв.) [СРГК, 1, с. 60–61].

Береговúна и береговúще – ‘место, принадлежащее к берегу реки, озера’ [ПОС, 1, с. 174].

Завáл – ‘берег реки или озера’: «Рыбаки пошли по берегу, завал по-нашему» (Тер.) [СРГК, 3, с. 273].

Береговой склон

Клиф

Горá – ‘высокий берег реки, озера’: «Зимой по Онеге на автобусах горой ездют» (Онеж. + Кондоп.) [СРГК, 1, с. 365].

Го́ра – ‘берег; возвышенный берег’ (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 104].

Горá – ‘суша, материк’: «С горы всё голодной ветер, рыбы с его никогда нету. Гора — тамотка у нас озера нету, а это озёрный бок» (Ст. +Шим.) || ‘Берег реки, озера; крутой берег’: «Эта лодка старая. Летосъ на горы всё была, вот и течёт. И мерёжи, когда сушат, скажут: «А у меня связка-то н а горы. Это на берегу, у Звада. Малую в Порхов дрова возить отправили» (Ст.); «До горы, до озера пройдёте лотком» (Мош. + Кр., Мал., Под.) [НОС, с. 179].

Корга – ‘возвышенное каменистое место на берегу водоема’: «Треста́, она́ кру́ глая то́жэ бе́лая така́я дли́нная, трёста́ на ко́ргах фсё» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 205].

Крýча и крюча– ‘крутой, обрывистый берег реки, озера’ [ПОС, 16, с. 261].

Крутóй бéрег – ‘обрывистый, с почти отвесными склонами’: «Кагда берек крутой, гаварят кряш, с крутова берега и пряма в озера» (Дн.); «Крутой берег, кагда он высокий» (Аш.) [ПОС, 16, с. 254].

Кряж – ‘крутой берег реки, озера, ручья’: «Вот кряж-то у Ильменя, очень высокий кряж, отбитый волнами. Кряж — высокий гораз крутой берег. На узере други деревни прямотка на кряжу стоя» (Новг.); «Подмывает креж-то, и озеро приходит» (Шим. + Мст. + Мал., Ок.) [НОС, с. 471].

Кряж – ‘крутой обрывистый берег реки, озера и т. п.’: «Ат уннова кряжа да другова 40 килуметръф будя (у озера)» (Гд.); «Фсякъя сеть ставицца ат кряжа» (Пск.) [ПОС, 16, с. 293].

Кряжá и кряжéвина – ‘обрыв’ [ПОС, 16, с. 295].

Окря́жек (окрéжек) – ‘берег реки, озера, подмытый водой’: «На берегу Ильменя много окрежков» (Новг. + Бор., Дем., Ст., Шим.) [НОС, с. 717].

Омéжек – ‘крутой берег реки, озера’ (Люб. + Мош.) [НОС, с. 720].

Слуда – ‘крутой берег из известняка’: «Нюшку-то немцы расстреляли под слудой у Бурег» (Ст.) [НОС, с. 1105].

Пологий склон

Извáл – ‘склон холма, берега и т. д.’: «По извалу об само озеро малины бураками носят» (Плес.) [СРГК, 3, с. 273].

Извóлок – ‘некрутой подъем, пологий склон, возвышенность’: «Режий лес, изволок такой, косогор к озеру идет, потому и зовем» (Плес.) [СРГК, 3, с. 275].

Побережье

Подозёрица – ‘место около озера’ «На подозёрице он и растет» Белоз. [СРГК, 5, с. 653].

У́берег – ‘край берега у воды; побережье’ (Пск.) [СРНГ, 46, с. 115].

Сухое побережье

Пóгладь – ‘ровное место’: «Вон погладь на той стороны озера, гладкое место» (Медв.) [СРГК, 5, с. 605].

Межúна – ‘травянистый пологий берег реки или озера, откос’: «А он с межины там рыбу ловит» (Плес.); «На межине у нас картошка да свекла» (Карг.); «Межина, если полоса идет, там такой скат» [СРГК, 4, с. 215–216].

Затопляемое побережье

Лáхта и лýхта – ‘низина возле реки, озера, заливаемая в половодье’: «Лухты —низменные места, сейчас косим, а весной заливаются водой» (Выт.); «А лахта — место тако сыро, откуль вода после паводка отступила» (Пуд.); «Щука выходе на лухту, на низкий бериг, гди вода разливается и почва травяниста» (Тихв.) [СРГК, 4, с. 102].

Замóина – ‘часть берега реки, озера и т. д., периодически заливаемая водой’: «У озера этот берег, скажем, ничего нельзя сделать у этой замоины, нельзя подойти к берегу, всего нанесло. (Медв.) [СРГК, 2, с. 158].

Лимáн – ‘место близ рек, озер, затопляемое водой во время разлива’: «Вон на лимане и трава -то растёт всегда хорошая» (Мош. + Под., Ст.) [НОС, с. 507].

Зона заплеска

Берег – ‘полоса земли, находящаяся у самой воды, без растительности, заливаемая водой во время бури, прилива в противоположность более широкому понятию полосы суши, прилегающей к воде’: «Берега угорами зовем, не около реки, где глина, песок — там берег, а там, где трава, выше, там угор» (Онеж. + Плес.) [СРГК, 1, с. 61].

Берéжнúк – ‘полоса земли, находящаяся у самой воды, без растительности, заливаемая водой во время бури, прилива в противоположность более широкому понятию полосы суши, прилегающей к воде’: «Нунь воды много было, за бережник заливало» (Пуд.) [СРГК, 1, с. 62].

Заплёсток – ‘низкий берег, заливаемый волнами’: «Лодку выбросило на заплёсток» (Шексн. Поп.) [СВГ, 2, 139].

Типология берегов

Аккумулятивные песчаные берега

Кенда – ‘песчаный возвышенный берег озера; мыс’: «Есть на той стороне кенда белая, там тресты нет, а рыбы много» (Выт.); «Грязночерпалкой хотели срывать мыс, соединять озера, да немец разбомбил, это место кендой называют, мысом» (Выт.) [СРГК, с. 339].

Берег песочный – «Там уделано такие места красивые, туда ездят, берег песочный» (Вытегор. Волог., 2005) – из иллюстраци к уделать ‘приводить в порядок, убирать’ [СРНГ, 46, с. 288].

Эвтрофированные берега, зарастающие макрофитами

Лимáн – ‘ заросшие камышом низкие места у озера’: «Лютое-то озеро у нас всё в лиманах у берега» (Бор. + Вол., Мош., Парф.) [НОС, с. 507].

Обозéрье – ‘местность на берегу Псковского озера и его острова’: «Мы называем обозерье, вокрук озера, там етой тросты многа» (Гд.) [ПОС, 22, с. 282].

Сплавинные берега

Лúзма — сплавина: «Лизма – это как болото, но оно не проваливается, половину берега заняло, вода далеко вон, надо в лизму пройти, дак плохо, очень плохо» (Выт.) [СРГК, 4, с. 123].

Плавы – ‘зарастающее место на озере’ «Фчарсь ушчшы я была карвушку пасть, иди, а берег таки атлжный, ф плавах балки таки и тама гадина сядить» (Тор.) В озири старокоронные плавы исть» (Стр.) [ПОС, 26, с. 206].

Болóтина – ‘место в озере, заросшее тростником, водорослями и т.п.’: «Полоска́ли сетки и по но́вой сно́ва ставили, так когда́ э́то ве́тер большо́й си́льный со дна поднима́ет э́ту, тина там, на боло́тины расте́ния отрыва́ет» (Надвоицы); «Тут озерки есть Попово и Онекино, оттуда ручеек вытекает, и чуть пониже болотина там» (Варзуга); «Боло́тина - похо́жэе на боло́то, по кото́рой мо́жно пройти́ , по боло́ту-то ещё́ не о́чень пройдё́ш» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 52].

Аккумулятивные торфяно-болотные берега

Боло́то – ‘топкое или зыбкое место, часто со стоячей водой, кочками, покрытыми травой, заросшее тростником, мхом’: «Бы́ли и боло́та, так-то осо́бо ря́дом з дере́вней большы́х не было, но так около озера там где-небуть бы́ли» (Хижозеро) [Мызников, 2021, с. 52].

Глушéнь – ‘небольшое озеро с топкими берегами’ (Новорж. Пск., 1902-1904) [СРНГ, 6, с. 218].

Жи́дко место́ – ‘илистое, болотистое место’: «Как мимо гряны́ спусти́тьце, да которо жы́тко ме́сто, дак мошно спусти́це, да не вы́стать, это ламби́ны такие» (Вирма. Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 136]

Ключ – ‘топкое место на берегу реки, озера’: «Каждый день раньше ходили телят выволокали из ключёй-то. На них трава-то растёт, вот телята и идут» (Сямж. Рассох.) [СВГ, 3, с. 69].

Крýча и крюча– ‘болотистое, мокрое, топкое место (побережье реки, ручья, озера и т. п.’: «Такие есь миста крючи, ф таких балотах черти бывали» (Кун.+ Беж.) [ПОС, 16, с. 261–262].

Лы́вина – ‘низкое болотистое место’: «Лывина — низкое место у озера, траву там косят» (Чаг) [СРГК, 4, с. 162].

Мякоть и мякость – ‘сырое, болотистое место’: «Глубокие места, где ил, или даже мелкое, зовут мякость» (Медв.); «По берегу на озере везде мякость» (Медв.); «Мякость — не трясина, а мягкое такое место» (Пуд.) [СРГК, 4, с. 282].

Нáволóк – ‘болотистое место у озера, трясина’: «Наволок— место на озере, там места такие есть, что нога вязнет» (Прион.) [СРГК, 4, с. 303].

Топонимы

Лимнонимы

Кряж – озеро, Шелонская волость, Дедовичский район, Псковская область.

Кряжье – озеро, Кончанско-Суворовское сельское поселение, Боровичский район, Новгородская область.

Зачистье – озеро, муниципальное образование Бежаницкое, Бежаницкий район, Псковская област

Гелонимы

Моховой Кряж – болото, Псковская область.

Микротопонимы

Виноградовский Окрежек: ‘место у д. Большой Ужин [у берега озера Ильмень – А. С.]’: «Вчера у колхозных пастухов две овцы с Виноградовского Окрежка свалились. Давно говорят бабы, что свороить его надо трактором, дык, всё нет. А теперь вот самы глядите, что вышло» (Ст.) [НОС, с. 716].

Комментарии

Научная и народная терминологии берегов близки по составу объектов номинации. В говорах Северо-Запада есть названия береговых уступов, побережий, береговых склонов. Наиболее многочисленны названия болотисто-торфяных берегов. Широко распространены в говорах региона и за его пределами термины гора и кряж. При этом лексема кряж имеет два противоположных значения: ‘береговой уступ’ и ‘заболоченный берег’. Со вторым значением связаны лимнонимы Кряж и Кряжье – названия озер на заболоченных водораздельных равнинах. Наиболее полно в терминологической лексике говоров Новгородской области описан юго-западный берег озера Ильмень – Ильменский глинт. Обозначен уступ – окрéжек; определен породный состав – слýда – ‘крутой берег из известняка’: «…под слудой у Бурег» [НОС, с. 1105]; отмечен процесс абразии – окря́жек (окрéжек) – ‘берег реки, озера, подмытый водой’: «На берегу Ильменя много окрежков» [НОС, с. 717].

Модельные объекты

Фиордовые и шхерные берега в северных частях котловин Ладожского и Онежского озер.

Эвтрофированные берега в южной части котловины Ладожского озера (Новая Ладога, )

Юго-западный берег озера Ильмень – Ильменский глинт. Старорусский район, Новгородская область.

Озеро Тоболки, Полновская волость, Гдовский район, Псковская область.

Восточные берега Чудского озера в Псковском и Гдовском районах Псковской области.

Посещение модельных объектов

Ильменский глинт, фиордовые и шхерные берега Онежского и Ладожского озер доступны для наблюдения в течение года. Ильменский глинт имеет статус комплексного памятника природы, (профиль – геологический, ландшафтный, биологический) и представляет интерес как объект диалектной терминологизации. Включение в экскурсионную программу народных терминов позволит познакомить посетителей ООПТ с народным озероведением и особенностями восприятия озера Ильмень жителями побережья.

Источники информации

Август 2019. Ладога Креницы / Новая Ладога и Креницы с квадрокоптера. [Электронный ресурс]. URL: https://rutube.ru/video/affe8f6d267ae3922910d2a95cc45901/?ysclid=lulhpja3e5484145965 (дата обращения: 17.01.2024).

Амантов А. В. Геология дочетвертичных образований и тектоника Ладожского озера // Региональная геология и металлогения. 2014. № 58. С. 22–32. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geologiya-dochetvertichnyh-obrazovaniy-i-tektonika-ladozhskogo-ozera?ysclid=lui33c6dtp96899490

Анохин В. М., Дудакова Д. С., Дудаков М. О. Геоморфология и типизация берегов Ладожского озера по данным съемки беспилотного летательного аппарата // Геоморфология. 2019. № 1. С. 25–37. URL: https://geomorphology.igras.ru/jour/article/viewFile/1397/554

Карпухина Н. В. Геоморфология берегов Чудско-Псковского озера // Вестн. Моск. ун-та СЕР. 5. География. 2012. № 4. С. 54–60. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geomorfologiya-beregov-chudsko-pskovskogo-ozera?ysclid=luiimo7htp304936292.

Литинский Ю. Б. Некоторые вопросы геоморфологии озер Карельского региона // Труды Карельского филиала Академии наук СССР Вып. XX VII Материалы по гидрологии (лимнологии) Карелии. 1960. С. 10–59. URL: http://resources.krc.karelia.ru/library/doc/articles/nekotorye_voprosy_geomorfologii_ozer.pdf

Маршалл Е. А., Сиветер Д. Дж = Ильменский глинт: потенциальный геопарк девонского периода // Записки Горного института. . 2018. Т. 234. С. 581–590. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ilmenskiy-glint-potentsialnyy-geopark-devonskogo-perioda?ysclid=lul645d3aq912848621

Типы берегов озера Имандра / Экологический сайт г.Апатиты (jimdofree.com). [Электронный ресурс]. https://eco-apatity.jimdofree.com/природа/озёра-и-реки/типы-берегов/?ysclid=lul4fzrmau233614056 (дата обращения: 17.01.2024).

Флерко Т. Г., Валова З. Г., Павловский А. И. Гидрология озер и водохранилищ: терминологический словарь. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. 44 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/76000974.pdf

Шишлов С. Б., Журавлев А. В., Родина Т. С. Строение и генезис ракушняковых известняков бурегских слоев в стратотипической местности (франский ярус, южное побережье озера Ильмень // Региональная геология и металлогения. 2014. № 58. С. 45–53.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.