Рельеф береговой зоны

Рельеф береговой зоны

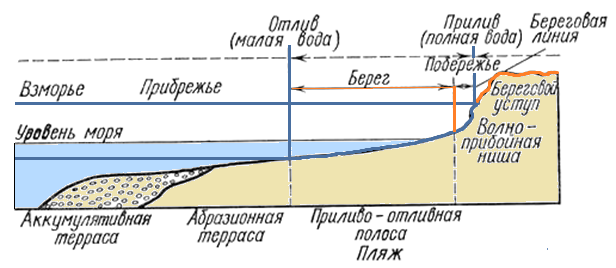

Береговая зона (побережье) простирается от линии наиболее низкого (или среднего) уровня воды при отливе до границы возможного переноса песчаного материала волнами, то есть до границы прибоя или максимальной дальности наката волны. В строении побережья могут быть выделены три части: взморье – внешняя, открытая к морю часть, всегда находящаяся под водой; внутренняя – подвергающаяся периодическому затоплению; не затопляемый берег. Полосу побережья, в пределах которой действует волноприбойный поток, называются зоной заплеска волн или прибойной зоной.

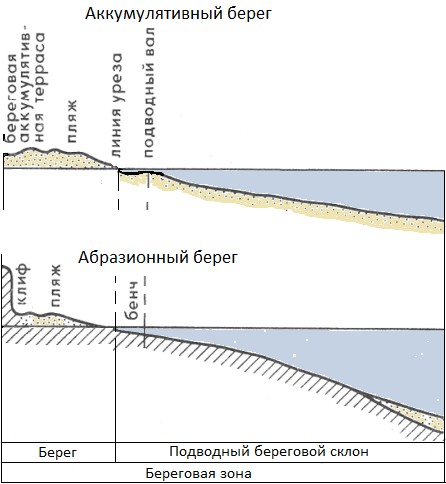

Морфологию береговой зоны определяет преобладание абразионной или аккумуляционной деятельности моря. В строении аккумулятивных берегов выделяются береговые террасы, сложенные морскими наносами, пляж – слабо наклоненная к морю полоса берега, сложенная преимущественно песком, гравием, галькой, валунами, прибойный вал и подводный склон. Прибойный или береговой вал представляет собой узкую, вытянутую вдоль берега пересыпь, формирующуюся в результате поперечного перемещения морских наносов и их отложения, вал отмечает границу прибоя и состоит из серии последовательных берм – уступов, выступов или узких террас в верхней части пляжа, сложенных песчаным или галечным материалом, принесенным штормовыми волнами или высоким приливом. Подводные валы с относительными высотами 1–4 м обычно сложены песком и простираются параллельно береговой линии на расстояние до нескольких километров.

У морских побережий, находящихся под выраженным влиянием приливов и отливов, выделяется литоральная зона (литораль). Выше уровня максимального прилива расположенная супралитораль (от лат. supra – сверху, над и литораль), которая эпизодически покрывается водой при ветровых нагонах и сильных штормах. В это время на суплиторали могут скапливаться выбросы водорослей, образующие иногда сплошные валы.

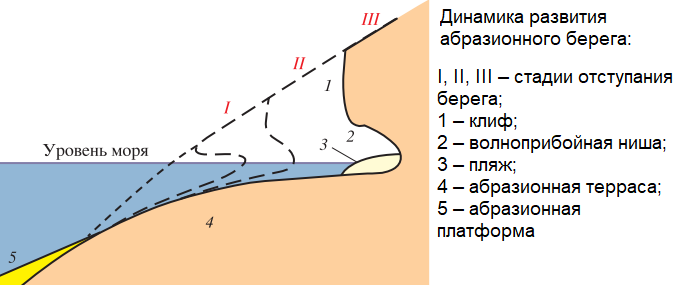

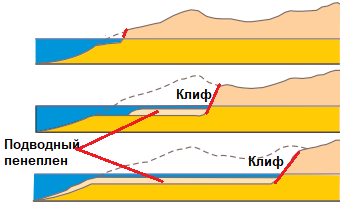

Абразионный берег имеет береговой уступ (клиф) – отвесный или ступенчатый обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега под действием прибоя, и волноприбойную нишу. Абразионный уступ малой высоты (первые метры или доли метра) в рыхлых породах, эродированный волнами в береговой зоне носит название уступ размыва. Пляж в сторону моря переходит в пологопадающий подводный береговой склон (абразионную террасу, бенч), покрытый поверх абразионной поверхности коренных пород тонким плащом рыхлых наносов, перемещаемых волновыми движениями. В сторону моря подводный береговой склон переходит в аккумулятивную подводную террасу, оканчивающуюся крутым склоном.

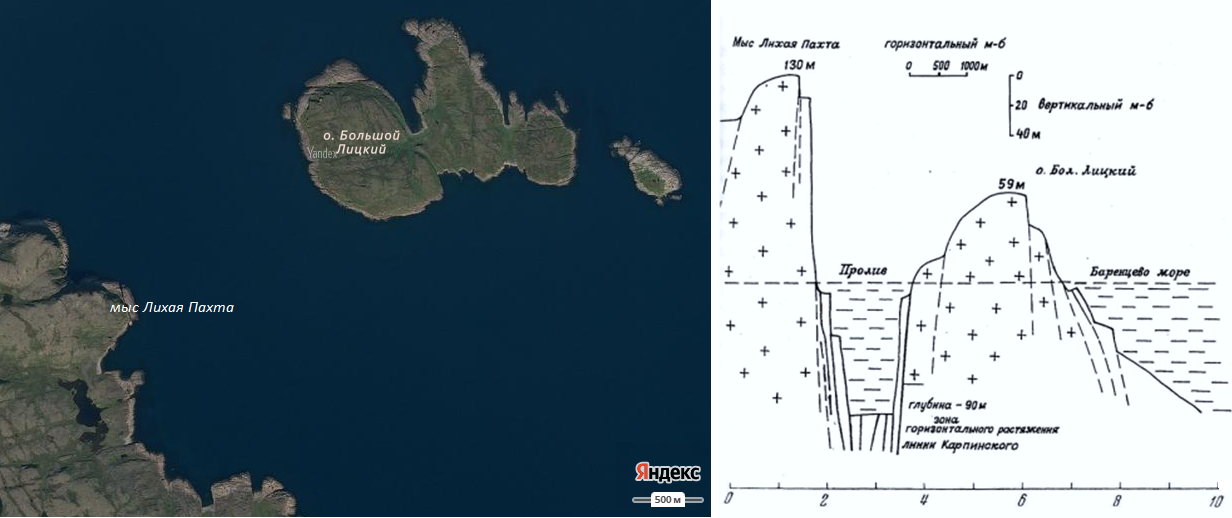

По строению поперечного профиля подводного склона берега делятся на приглубые и отмелые. Приглубые берега характеризуют крутые склоны и обрывы, резкие уклоны дна, значительные подходные глубины. Они сложены, как правило, кристаллическими породами, процесс разрушения которых еще не завершен. Такой рельеф характерен для Мурманского побережья Баренцева моря и берегов Белого моря в пределах Балтийского щита (Поморский, Карельский, Терский, Кандалакшский). Отмелые берега имеют пологий профиль, небольшие уклоны дна и обширные мелководья. Исторически они более древние, чем приглубые, сложены песчано-илистыми грунтами.

Морские приливы приводят к формированию ваттовых берегов – плоских низменных, с выраженной зоной осушки (приливно-отливной полосой). Это пологая песчаная, илистая или каменистая поверхность, практически лишенная растительности, расчлененная желобами и каналами стока приливных вод. Ватты встречаются в больших укрытых за островами заливах, небольших бухтах, устьях крупных рек. Ширина осушки на отмелых берегах Белого моря достигает 2 км (в районе с. Оленица). Выше ваттов располагаются марши – низменная приморская полоса побережья, заливаемая водой только во время высоких приливов и нагонов воды.

Морские террасы бывают абразионные и аккумулятивные. На песчаных террасах и береговых валах формируется типичный эоловый рельеф: сетка рифелей («песчаной ряби») после действия умеренных ветров и крупные эоловые холмы в центральной части террас [Шуйский и др., 2020, с. 34–36].

Для побережья Белого моря в пределах Прибеломорской низменности (до бухты Кангалакша) характерен однообразный слабо террасированный равнинный рельеф с частыми, но незначительными по площади выходами коренных пород в виде абрадированных плоских скал, низких уступов, мелких холмов и гряд. Далее начинаются скальные среднезаболоченные берега с сильнопересеченным денудационно-тектоническим рельефом со скальными холмами и грядами различной величины [Громцев и др., 2019, с. 92].

На Мурманском побережье выражена серия абразионных и аккумулятивных террас, береговых валов, пляжей. Шесть основных уровней наблюдаются на побережье полуостровов Рыбачий, Средний, о. Кильдин и в глубоко вдающихся в сушу долинах рек Печенга, Кола, Тулома. Высота верхней морской террасы постепенно понижается от 125 м в долине р. Лотта до 25 м в районе залива Святой Нос. Наносы волнового поля на Мурманском берегу аккумулируются в виде приливных осушек, пляжей и небольших террас. Размеры террас контролируются уклонами подводного склона и величиной твердого стока рек – Териберки, Вороньей и др. [Никонов, 2018].

Иллюстрации

- Основные элементы аккумулятивного и абразионного берегов (по Каплину и др., 2091).

- Строение абразионного берега.

- Динамика развития абразионного берега (Котляков, 2007).

- Формирование берегового уступа – клифа (Котляков, 2007).

- Морфология пляжа. Подводная, фронтальная, тыловая зоны.

- Абразионный берег в бухте Пахта. Баренцево море. Фото: Шевколпляс С.

- Бараньи лбы. Абразионный берег в зоне эрозионной деятельности покровного олединения. Белое море. Фотоархив Института гидрологии и океанологии РГГМУ.

- Мурманская область, Терский район, сельское поселение Варзуга, село Чаваньга. Песчаный пляж с заплёском. Фото: Kirill Pro.

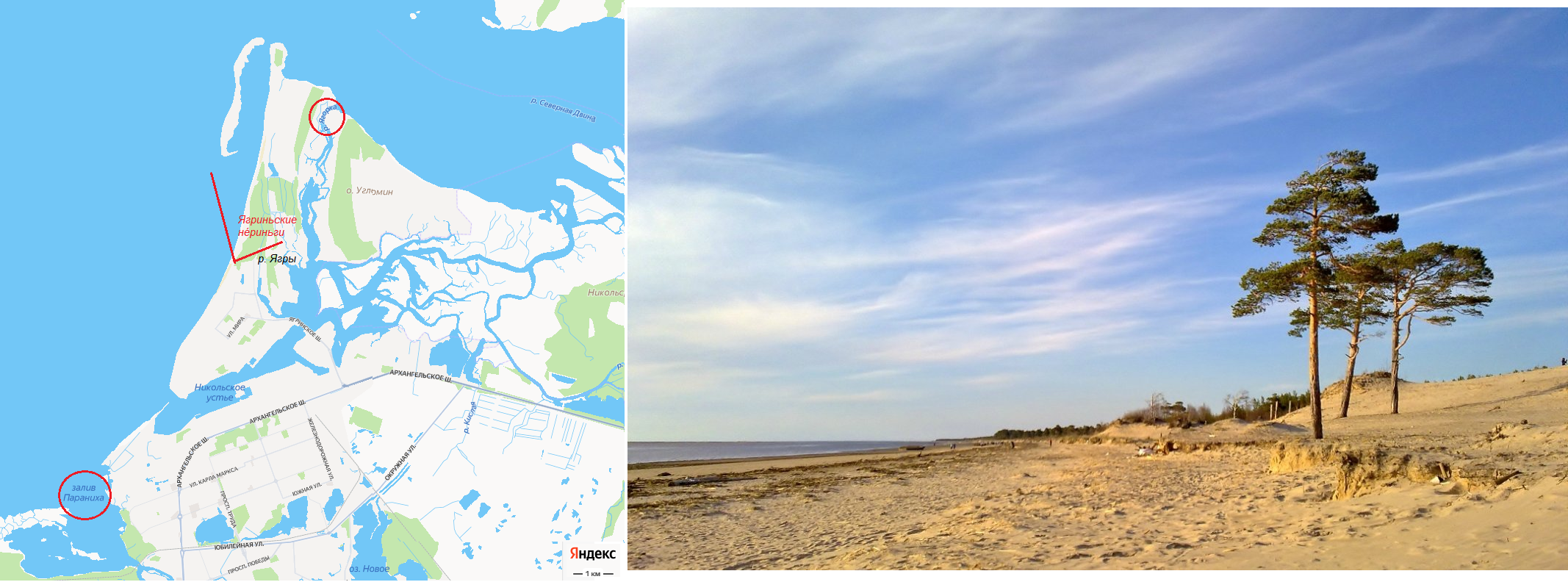

- Ягриньские нéриньги – прибрежные песчаные наносы, дюны на берегу Белого моря. Северодвинск. Архангельская область.

Народные термины

Подводная часть береговой зоны

Бéрег – ‘полоса воды (в реке, озере, море), находящаяся у самой суши’: «У нас ведь глубоких берегов нету, вот под пекарней глубокий берег. Катер подходит к пекарне» (Плес.); «В гладинку надо встать, лучше пристать лодкой будет; тихонько, не скачи, здесь бёрег глубокий» (Медв.) [СРГК, 1, с. 61].

Прибрежная зона – в иллюстрации к прибре́жный – ‘расположенный рядом с берегом (моря)’ «Вот я ста́влю се́ти, прибре́жна зо́на твоя́, два кило́метра от бе́рега мо́жэшь ставить, да́льшэ не су́йсе» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 395].

Приглубый берег

Бар – ‘глубокое место в море, неподалеку от берега, место стоянки судов’: «На погрузку к лесозаводу стоят на баре, там глубо́ко место и фарватер» (Тамица) [Мызников, 2021, с. 41].

Бар – ‘место, где пароход стоит на якоре’ (Сумский Посад); «Прицепили сзади две брамы – небольшие суда для нагрузки товаров, машина мотора была пущена и мы стали выходить на Сороцкий бар» (Сорока. ИАОИРС, Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 41].

Глубоководный порт: «А там, наш порт са́мый глубоково́дный, с У́мбы парохо́ды догружа́тса к нам приходи́ли, в Умбе ме́лкий, а у нас глубо́кий» (Воронцов, Ковда / Зацепили целый невод) [Мызников, 2021, с. 660].

Отмелый берег

Мелковóдье – из иллюстрации к закóл – ‘ставной невод’: «Там изба́ была́ рыбаки́ жы́ли, там весно́й по три́ццать челове́к жы́ли, вот кото́ры на зако́лах, кото́ры на мелково́дьи рыба́чили» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 146].

Подводный вал

Бар – ‘песчаный подводный вал на мелководье в прибрежной морской полосе перед устьем реки’ (Кемь. Максимов) [Мызников, 2021, с. 41].

Берег

Литология берегов

Гверста́ 'крупный песок' П(удож., Кириш.) || ‘мелкодробленый камень, дресва' (Онеж., Медвежьегор., Пудож., Северомор., Тихв., Устюжен., Черепов., Чудов.) [СРГК, 1, c. 331].

Бесва́ – ‘песок из перетертых морских ракушек’(Арх) [Даль].

Гверста́ – ‘мелкодробленый камень, дресва’ (Онеж., Медвежьегор., Пудож., Северомор., Тихв., Устюжен., Черепов., Чудов.) [СРГК, 1, с. 331].

Литораль (зона осушки, приливно-отливная зона)

Зáбережьё – ‘низменная подошва возвышенного, круто опускающегося морского берега, покрываемая в морской нормальный прилив водою и обсыхающая в отлив’ (Кем.) [Дуров, 2011, с. 119].

Зáкорожье – ‘обнажающийся при отливе прибрежный участок моря’: «Закорожьё идёт от горы. Закорожьё от матеры опсыхат» [Меркурьев 1979, с. 50].

Гли́на – ‘о топком, вязком береге при отливе’: «Вот сейця́с отли́в бу́дет, дак она́ фся опсо́хнет, опсо́хнет, одна́ гли́на у нас вот бу́дет» (Сухое) [Мызников, 2021, с. 99].

Заливнá лýда – заливнóй – ‘заливающийся водой’: «Заливнá лýда – поемная во время морских приливов луда» [Дуров 2011, с. 133].

Кóрга ‘морская отмель, обнажающаяся при отливе’: «На куйпоге корга видна, а на полой воды не видно — снимет водой» (Кандалакша) [Меркурьев, 1979, с. 71].

Куйпога – ‘берег моря, обнаженный отливом’: «Червей на продольник надо на куйпоге копать, вот уйдет вода и пойдем» (Тер.); «Когда палая вода, заливное на куйпога, на камнях растет» (Кем.) [СРГК, 3, с. 53].

Ку́йпога – ‘берег, обнажившийся во время отлива’: «По куйпоге ходит в деревню за хлебом» (Шижня); «Вода заприбы́дет да и выпадет, вот и ку́йпога» (Нюхча. Сало, 1971а); «Место, где отлива́ла вода, это называлась ку́йпога, вот на ку́йпоге вот то-то, то-то» (Княжая Губа); «На ку́йпоге копа́ют черве́й и на э́ти че́рви ло́вят треску́» (Ковда); «Ри́бушки стира́ть-то незамогла́, дак я покупа́ю, покупа́ю, да на ре́чку схожу́ ф са́му ку́йпогу, покупа́ю там, да бро́шу да опя́ть сно́ва одева́ю, да ри́бушками и зову́» (Вирма). Хо́дить на ку́йпоге – ‘ловить рыбу во время отлива’ Терск.) [Мызников, 2021, с. 224].

Лё́щадь - «А быва́ют отме́лые места́ на мо́ре, здесь лё́щать, вода́ убыла́я – иди́ куды́ хо́чешь, прибыла́я – не пройдё́шь» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 77].

Поёмна лýда – ‘отмель или низменный островок, покрывающийся водою во время морского прилива’ [Дуров, 2011, с. 316].

Зáкорожье – ‘обнажающийся при отливе прибрежный участок моря’: «Закорожьё идёт от горы. Закорожьё от матеры опсыхат» [Меркурьев 1979, с. 50].

Лёщадь – ‘большой участок моря, обнажившийся при отливе’: «На пять километроф лёщадь высыхает» (Порья) [Меркурьев, 1979, с. 79].

Невы́падка – ‘низкое место, где остается вода на берегу моря после отлива’ (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 292].

Илистая осушка

Кéчкара – ‘вязкий морской берег, обнажающийся при отливе’ (Беломор. Колежма, Нюхча, Сумский Посад, Онеж.); ‘грязь, ил на морском берегу при отливе’ (Беломор.) [Мызников 2019, с. 289].

Ке́чкара – ‘вязкий, глинистый или илистый берег, обнажившийся во время отлива’: «Ке́чкара мы да фся́ко зва́ли» (Вирма); «Кечкара – глина с песком вязкая дно жидкое, когда малая вода» (Сальнаволок); «Кечкара – на берегу обсохлое» (Тамица. Сумский Посад); «В мо́ри как поедем в ло́тках, дак вот когды́ на бе́рек вы́тти дак, где ке́чкара густа́, а где жы́тка» (Вирма. Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 185–186].

Клина́ – ‘о топком, вязком береге при отливе’: «Вот сейця́с отли́в бу́ дет, дак она́ фся опсо́хнет, опсо́хнет, одна́ гли́на у нас вот бу́дет» (Сухое) [Мызников, 2021, с. 99].

Песчаная осушка

Кéцькара – ‘мелкий морской песчаный берег, на котором нет каменных глыб и который в отлив обсыхает на большом протяжении’ [Дуров, 2011, с. 167].

Кýйпога – ‘обсохший, песчаный, плотный грунт морского берега во время отлива’ [Дуров, 2011, с. 197].

Кошка – ‘песчаная или из мелкого камня мель на взморье, обнажающаяся при отливе’ [Дуров 2011, с. 188].

Песчáный бéрег – из иллюстрации к Са́лмаостров: «Там есь Са́лмао́строф, и ме́жду материко́м и о́стровом пеща́ный бе́рек. И он пересыха́ет в убы́тие воды́, ку́йпога когда́» (Умба) [Мызников, 2021, с. 328].

Рéлка – ‘обсохший песчаный плотный грунт морского берега во время отлива’ (Сумский Посад, Сорока) [Дуров. 2011, с. 357].

Ягрá – ‘выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть морского берега с плотным песчаным грунтом’ [Дуров, 2011, с. 452].

Ягра́ – 'песчаная отмель, обнажающаяся при отливе, спаде воды' (Кем. Летняя Река; Северомор. Териберка; Терск. Пялица) [КСРГК].

Каменистая осушка

Áрешник – ‘галька, мелкие отшлифованные водой камни’ (Варзуга) [Меркурьев 1979, с. 19]

Камешливое место – из иллюстрации к кóрга: «Корга – это когда отливается каменливо место, а если песчано, то – ягра» (Беломорский район) [СРГК, 2, с. 421].

Ко́рга – ‘подводная каменистая гряда в море, обнажающаяся во время отлива’: «На малово́й воде корги обсыхают» (Тамица); «Где Ки́ппаиха, там на ма́лой во́де о́чень э́ти ко́рги большы́е далё́ко ухо́дят в море» (Колвица); «Большы́е острова́ , кото́рые опсыха́ли называ́лись ко́рга» (Ковда); «Ко́рга – э́то опсыха́ет ме́сто, опсыха́ет ко́рга, где вода́ опсыха́ет, а пото́м водо́й опя́ть снима́ет, э́то камени́стое» (Умба) [Мызников, 2021, с. 204].

Костли́вой берег, косли́вый берег – ‘каменистый, изобилующий подводными камнями’: «Коли камней много наворочено по кечкару, что и невдогад проехать по нему это костливой берег» (Беломор. Максимов); «В Белом морюшке косливые-то бережки особо приметны» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 212].

Перебóр – ‘гряда камней в море, обнажающихся при отливе’: «Летось пароход на перебор зашеу, пролом сделано» (Тер.); «А дальше, где перебор идет, там очень глубоко» (Белом.) [СРГК, 4, с. 430].

Поливуха – ‘камень, стоящий наравне с поверхностью воды, которая мырит на нем все время буруном’ [Максимов 1984, с. 75].

Скалистая осушка

Лу́да – ‘скалистое дно, обнажающееся при отливе’ (Колежма) [Мызников 2019, с. 455].

Луда – ‘гладкая подводная скала, обнажающаяся при отливе’ (Сумский Посад); «Лу́да э́то скала́ така́я, но она́, когда́ прили́ф она́ залива́етса водо́й, а в отли́ф обнажа́етса» (Умба) [Мызников, 2021, с. 246].

Ко́рго – ‘подводный камень, скала под водой во время прилива, обнажающаяся при отливе’: «Корго – подводный камень, иногда в целом переборе» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 205].

Ватты

Кéчкара – ‘низкий, топкий берег у моря, поросший травой и заливаемый водой во время прибоя’: «В одном месте песок, а в одном вода, вязкие места, ходишь, оседаешь, еще называется кёчкара, берег у моря, не у деревни только» (Белом.); «Кёчкара — низкое место у моря, травянистое, жидкое, когда маленькие воды не заливает, токо в шторм заливает» (Онеж.) [СРГК 2, с. 342].

Кýйпака, кýйпакка – ‘песчаный берег, заливаемый иногда водою’ (Беломор. КАССР, 1939) [СРНГ, 16, с. 30].

Супралитораль

Заплёсток – ‘следы морского прилива на берегу после сильного шторма, загнавшего воду далеко на берег. || Остатки водорослей, ила, воды и т. п. на берегу после отлива’ [Дуров, 2011, с. 136].

Пляж

Гáрье – ‘плоский берег, видимый с моря’ [СРНГ, 6, с. 149].

Чо́бруй – ‘отлогий берег моря’ [СРГК, 6, 798].

Кýйпага – ‘сухой и гладкий морской берег’ (Север., 1939) [СРНГ, 16, с. 30].

Прибойный (береговой) вал, берма

Застру́га – ‘песчаная гряда, идущая параллельно берегу, образованная прибоем’ [Мызников 2021, с. 157].

Пескú – песчаные заносы на реках и по отмелому побережью моря в губах, имеющих значительные отливы морской воды [Дуров с. 295].

Песчаный пляж

Желтúк – желтый песок, песчаная россыпь, желтеющая по горизонту берега с моря. Особенно богато открытыми песками побережье Белого моря в районе Ворзогоры – г. Онега [Дуров, 2011 с. 115].

Песчаный и галечный пляж

А́решник – ‘крупный песок, галька на берегу моря' (Мурман. Меркурьев, 1960; КСРНГ) [Мызников, 2019, с. 58].

Коргá, кóрга – ‘отлогий берег, покрытый песком или галькой’ [СРНГ, 14, с. 313].

Чё́брой – ‘ровное место на морском берегу каменистое или песчаное’ (Гридино, Поньгома) [Демидова, 2004, c. 45].

Ка́мень – ‘всякая твердая горная порода в виде отдельных кусков’: «Камень на берегу, корга в воде» (Тамица) [Мызников, 2021, с. 480].

Галечный пляж

А́решник – ‘галька, мелкие камни на берегу моря, озера, реки’ (Арх. Рейнеке; Кузмищев, 1847; Терск. (Варзуга, Кашкаранды) (Меркурьев). Терск., Сев. мор. (КСРГК) ||’Мелкий округленный волною камень на побережьях Белого моря’ (Помор. Подвысоцкий; СРНГ, 1, 274).

Береговые валы и дюны с формами эолового рельефа

Кóрга ‘песчаная коса, намытая водой и не заливаемая приливом (полоса дюн – А. С.)’: «Дерно стало на коргах-то» (Кузомень) [Меркурьев, 1979, с. 71].

Нéриньги – прибрежные песчаные наносы, дюны: «О Порáнихи тáма-ка – о Ягриньски нéриньни» [Моисеев, 2005, с. 84].

Береговой уступ

Уступ размыва

Ки́пака – ‘невысокий крутой каменистый берег’ [СРНГ, 13, c. 214].

Ки́пака – ‘невысокий каменистый морской берег’: «Кипаки часто у нас на Карельском, да и на Кандалакшском тоже. Утёсистые неровные невысоки бережки. Кипака берег приметный, не из лучших» (Помор. Гемп); «Мох на кипаках сереет, Во ущельях снег белеет» (Гаврилово) [Мызников, 2021, с. 187].

Ще́лье – 'каменный гладкий, пологий, приморский берег' (Шилов, 2008, с. 317) [Мызников 2019, с. 917].

Волноприбойная ниша

Крýтик – ‘верхняя, более крутая и обрывистая часть берега’: «Прилив на полной воде бьет в крутик». (Тер.); «Вода в крутик бьет, полная вода, подошла к берегу, к крутику, в крутик же бьет» (Тер.) [СРГК, 3, с. 36].

Убóй – ‘сильный прибой, размывающий берег’ (Помор. Арх., 1885. Беломор.) [СРНГ, 46, с. 132].

Убóйная вода – ‘вода, затопляющая берег’ (Арх., Даль) [СРНГ, 46, с. 134].

Убóйное теченье – ‘сильное течение, затопляющее берег’ (Арх., Даль) [СРНГ, 46, с. 134].

Клиф

Присло́н – ‘крутое возвышение 139берега в отдалении от воды’: «У кипачков не скоро и прислон отыщешь» (Помор. Гемп); «На прислоне стан поставишь, не опасайся воды ни приливной, ни накатной» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 400].

Ва́ра ва́рака ‘крутой каменный берег, утес, береговая скала’ [Мызников, 2019, с. 114–115].

Варь – ‘низкая гора, возвышенность, протянувшаяся параллельно основному хребту; бугор, каменистый холм или гряда, заросшие лесом; скалистая гряда у моря, каменный остров в море’ (Кольск., Белое море, Арх. Мурзаевы, 1959) (СРНГ, 4, 62).

Гледéнь – ‘высокие утесы на берегу моря, совершенно лишенные растительности, встречаются на берегу Мурмана’ [Дуров, 2011, с. 75].

Кекур – высокая скала-останец на берегу моря или в море близ побережья [Котляков, 2007, с. 235].

Костого́р – ‘высокий скалистый берег’: «Костогоры больши живут на закатной стороне Горла» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 212].

Кру́тик – ‘крутой обрывистый берег’: «Крутик встретиться в Онежской губе, как идёшь к Лямцам, и в Горле на всточном берегу» [Мызников, 2021, с. 480]

Кулáк – ‘высокий крутой берег с гладким, ровным склоном’ (Беломор., 1937. Север.) [СРНГ, 16, с. 52].

Пáхта – ‘отвесная скала над водой; утес, вдающийся в море’ (Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]): «Стоят под пахтой — стоят на якоре близ утеса» (Арх., 1842 — 1847. Беломор., Олон., Кольск.); «Этта на Абрамовой пахты тут долго жили» (Мурман. КАССР. Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»]) [СРНГ, 25, с. 295].

Пáхта – ‘отвесная скала над водой’ (Кандалакша) [Меркурьев 1979, с. 108].

Па́хта – ‘скала над водой’ (Кандалакша): «Пахта – целый утес, одиноко выдавшийся в море из груды соседних островов» (Беломор. Максимов) || ‘Отвесная, крутая скала’: «Берега Поноя и его притоков образуют отвесные обрывы — пахты, куда сбившись с пути не трудно завалиться» (Поной, Золотарев) [Мызников 2021, с. 342–343].

Стамо́й – ‘крутой, отвесный, обрывистый’: «Стамо́й бе́рек» (Голицыно) [Мызников, 2021, с. 343].

Угóр – ‘высокий берег моря’ (Арх., 1850) [СРНГ, 46, с. 242].

Береговая равнина

Морская лапта́ – 'ровное место в тундре на берегу моря' (Арх. Даль) [СРНГ, 16, с. 267].

Топонимы

Кекурский – мыс, берег Баренцева моря, Печенгский муниципальный округ, Мурманская область.

Кекурская губа – залив, берег Баренцева моря, Печенгский муниципальный округ, Мурманская область.

Пахта – бухта, залив Баренцева моря, Мурманская область.

Чёрная Пахта – мыс, городской округ Заозёрск, Мурманская область.

Абрам-Пахта – утёс, г. Мурманск.

Мохнаткина Пахта – жилой район Росляково, г. Мурманск.

Мохнаткина Пахта – причал, Кольский район, Мурманская область.

Щелье – остров, Онежская губа Белого моря, Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия.

Комментарии

Народная терминология детально описывает морфологию и литологию рельефа береговой зоны и по составу понятий близка к научной. Это не относится к явлениям, требующим для фиксации точных наблюдений, например, к погружаемым берегам, формирующимся в условиях подъема уровня моря или опускания земной коры в зоне побережья [Котляков, 2007, с. 407].

Большое число терминов характеризует зону осушки и береговой клиф, береговые утесы и абрадированные плоские скалы и т. д. Многие из них зафиксированы в «Опыте терминологического словаря рыболовного промысла Поморья», изданного И. М. Дуровым в 1929 г. (переиздан в 2011 г.), и других публикациях начала ХХ в. Это свидетельствует о сохранении промысловой и навигационной лексики в говорах Беломорья до этнографической современности, что подтверждают полевые исследования С. А. Мызникова. Некоторые информанты используют термин литораль применительно к обнажающему дну моря: «Ко́рга – ма́лая глубина́, ка́мни в основном, ма́лые глуби́ны до дна. Когда́ отлив – по-нау́чному литора́ль, а ещё́ ку́йпога» (Умба. Нюхча, Логинов) [Мызников, 2021, с. 224]. Многие лексемы закреплены в топонимии – в названиях рельефа берегов и побережий, что обеспечивает устойчивое сохранение и трансляцию знания, накопленного в традиционной культуре региона.

Модельные объекты

Берега шхерного типа у Беломорска с выраженной литоральной зоной.

Берега Кандалакшской губы в г. Кандалакши и с. Умба с литоральной зоной.

Соловецкие острова, Белое море.

Формы эолового рельефа на острове Ягра. Город Северодвинск, Мурманская область.

Тектонические берега Баренцева моря.

Посещение модельных объектов

По острову Ягра (г. Северодвинск, Мурманская область) разработан экомаршрут «Большая Ягринская Тропа».

Геологическая составляющая включена в экскурсионные программы пребывания на Соловецких островах.

Экологическая тропа «Старинная поморская деревня Умба» включает посещение берега Белого моря в устье реки Умба.

Источники информации

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Гогоберидзе Г. Г. Особенности прибрежно-морских аккумулятивных форм рельефа на Кольском побережье Баренцева моря // Известия Русского географического общества. 2020. Т. 152. № 2. С. 31–42. URL: https://sciencejournals.ru/cgi/getPDF.pl?jid=izvrgo&year=2020&vol=152&iss=2&file=IzvRGO2002006Shuiskii.pdf

Моря российского сектора Арктики. Расчлененность дна, типы берегов, донные осадки / Национальный атлас России. Том 1. [Электронный ресурс]. URL: https://nationalatlas.ru/tom2/270-271.html?ysclid=ltbbi3izvb672056518 (дата обращения: 21.09.2023).

Громцев А. Н. и др. Ландшафтные особенности и экологическая оценка природных комплексов на Карельском и Поморском берегах Белого моря // Труды Карельского научного центра РАН. 2019. № 5. С. 90–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/landshaftnye-osobennosti-i-ekologicheskaya-otsenka-prirodnyh-kompleksov-na-karelskom-i-pomorskom-beregah-belogo-morya?ysclid=ltcpcsvnyi740071020.

Береговые процессы: мониторинг и инновационные комплексные исследования: Учебное пособие / В.С. Исаев и др. Под ред. Е.И. Игнатова и В.С. Исаева. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2018. 246 с. https://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2021/01/Uchebnoe_posobie.pdf?ysclid=ltjypmdffg300063766.

Каплин П. А. и др. Берега. М: Мысль, 1991. 479 с.

Никонов А. А. Молодые продольные расколы в морфоструктуре Мурманской зоны разломов // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. 15. С. 263–267.

Абразионный берег в бухте Пахта. Баренцево море. Фото Шевколпляс С. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=0Gj7ut4t-4UAaT4gq0aeng&image_size=X5L (дата обращения: 21.09.2023).

Большая Ягринская Тропа (yagrobor.ru). Электронный ресурс]. URL: https://yagrobor.ru/tropa (дата обращения: 21.09.2023).

Сергиенко Л. А. Структура и динамика приморских растительных сообществ поморского и карельского берегов Белого моря // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоёмов Европейского Севера. Материалы XXVIII междунар. конф., 5 - 8 октября 2009 г. Петрозаводск, 2009 С. 499–503. http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/bioresurs/Bioresurs_2009_499-503.pdf

Кольская энциклопедия https://ke-culture.gov-murman.ru/

Гущин А. И. Общая геология. Часть 2. general-geology-p2-koronovskyi-MK1.pdf - Яндекс Документы (yandex.ru).

Грушенко Э. Б. Оборудованные экологические тропы Мурманской области как ресурс для развития экотуризма // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2019. 16. С. 112–116.

Мурманская область, Терский район, сельское поселение Варзуга, село Чаваньга. Автор фото: Kirill Pro. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=4wnekiiTPnNUiS1Lf3a8Mg&image_size=X5L (дата обращения: 21.09.2023).

Составители словарной статьи

Соколова А. А.