Рельеф дна

Рельеф дна

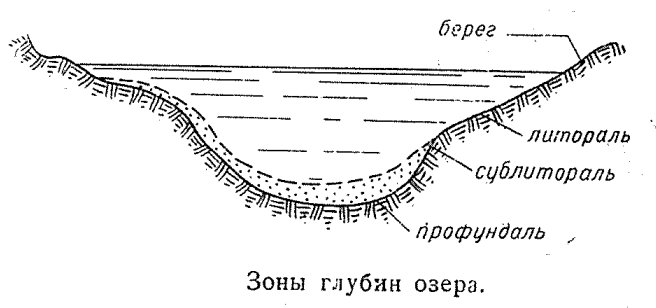

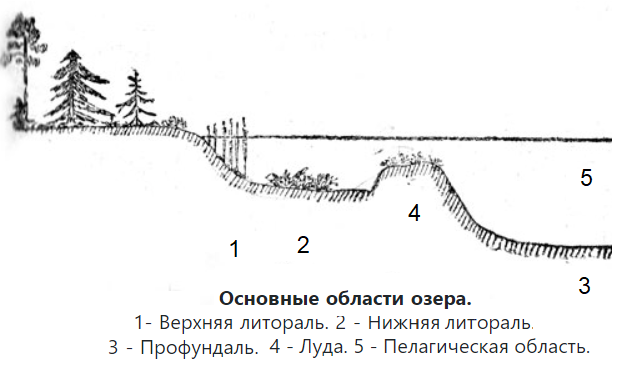

Ложе (или чаша) озера – часть озерной котловины, непосредственно занятая водой, делится на литораль (подводную аккумулятивную террасу) и ложе (профундаль). Литораль (от лат. litoralis – ‘береговой’) – это мелководная прибрежная зона, в которой солнечный свет и волновое перемешивание воды достигают дна. По морфологическим признакам литораль, открытая для воздействия ветра со стороны акватории плёса или крупного залива, делится на две подзоны:

- абразионную отмель (пляж), периодически заливаемую водой полностью или частично, сложенную гравием, галькой с валунами и преимущественно крупнозернистым песком или глинистыми и щебнистыми отложениями;

- аккумулятивную отмель, сложенную перемытыми волнением продуктами размыва склона котловины при формировании клифа (от англ. clif – ‘береговой обрыв’), в основном песками; преобладающий размер частиц уменьшается с глубиной.

Закрытая литораль, защищенная от штормового волнения мелью или островом, обычно зарастает макрофитами, в приурезовой полосе – надводной (воздушно-водной) жесткой растительностью, дальше от берега до глубины 2–3 м – преимущественно полупогружёнными растениями с плавающими листьями, на бóльших глубинах – погружёнными макрофитами.

Сублитораль (деклиналь, отсыпь) – это откос подводной отмели, в глубоких озёрах переходящий в заиленную часть озерной чаши.

Профундаль (от лат. profundes – ‘глубокий’) – часть озера, для которой характерна значительная глубина и отсутствие волновых движений, ветрового перемешивания и донной растительности. Дно профундали покрыто обычно мощной толщей ила. Из живых организмов доминируют бактерии и грибки. Поверхность донного рельефа может быть расчленена поднятиями (порогами). На мелководных озерах профундаль может отсутствовать.

На Северо-Западе глубокие озера имеют преимущественно тектоническое происхождение. Глубина Ладоги в пределах Балтийского щита достигает 230 м. Южная часть значительно мельче (20–70 м). Небольшие глубины (5–10 м) характерны для озер, реликтов большого приледникового водоёма. К ним относятся Чудское озеро (максимальная глубина 15 м), Псковское озеро (глубин до 5-9 м), Ильмень (средняя глубина 3–4 м, наибольшая – 10 м), Белое (средняя глубина – 4,1 м, наибольшая — 20 м).

В озерах Карелии глубокие места и отдельные ямы чередуются с повышениями. Нередко рельеф дна осложнен каменистыми моренными грядами и скальными выступами – сельгами и лудами. Встречаются луды как в прибрежной полосе, так и вдали от берегов. В Онежском озере за 15—20 км от берега лежат хорошо известные рыбакам Трифонова сельга, Пальсельга, Зубсельга.

Иллюстрации

- Зоны глубин озера [Антимонов, 1950, с. 99].

- Строение озерной чаши (Озёра и озерность территорий).

- Морфология дна озер Карелии по С. В. Герду, 1944.

- Донные отложения мелководного озера. Песок и детрит в прибрежной зоне. Вытегорский район, Вологодская область

Народные термины

Чаша озера

Днúще – ‘дно водоема’: «Все днище в озере утыкано топляками» (Белоз.) [СРГК, 1, с. 462].

Дóнник – ‘дно’: «Донник — дно ето в озере» (Медв.) [СРГК, 1, с. 462].

Плещна – ‘дно озера, реки’: «Белозеро, вода бела, дак видна вся плещина» (Пуд.) [СРГК, 5, с. 547].

Литораль

Мелинá – ‘мелкое место в реке, озере; мель’: «Здесь такая малина, что я даже могу пройти в сапогах спокойно» (Подп.) [СРГК, 4, с. 116].

Грядá – ‘мелкое место на озере’: «Озеро глубокое, по грядам по ним-то то мелко, то глубоко» (Подп.); «А есть мелко-мелко, так ето называется гряды в озере» (Вашк.) [СРГК, 1, с. 404].

Глубóкий и глýбкий– ‘имеющий большую глубину’: «Там озеро, оно такое глыпкое, и дна ни дастать» (Порх.) [ПОС, 6, с. 185].

Мéлкий бéрег – ‘отмель’: «Мелкий берег, посреди озера их не бывает» (Медв.) [СРГК, 1, с. 59].

Абразионная отмель

Носóк – ‘каменистая отмель у берега озера’: «А камни у озира, ´эта насок» (Гд.) [ПОС, 21, 439–440].

Подводная ко́рга – ‘подводная каменистая гряда’: «Но, вострова́ есь в о́зере, вокру́ к э́той ко́рги водно́й» (Нюхчозеро [Мызников, 2021, с. 77].

Аккумулятивная отмель

Глубокая перина – ‘песчаные наносы, идущие параллельно берегу’ (Кузнецов) [ПОС, 6, с. 185].

Межзастружье – ‘песчаная отмель’: «Межзастружья — ето если вот где песочек в воде выступил» (Вашк.); «Вода летом в озере уйдет, песок у берега остается, ето заструга. От берега воды полоска и там песок будет, ето межзастружье» (Вашк.) [СРГК, 4, с. 116].

Намоúна – ‘отмель в реке, озере’: «В рецьке перебир намоет, намбина говорят, мелко там, песок» (Онеж. + Выт., Кирил., Лод., Чуд.) [СРГК, 4, с. 354].

Береговая отмель

Пережабина – ‘мель, отмель’: «На озере бывают такие места, пережабины, мелкие места, где лодка застрять может» (Чуд.) [СРГК, 5, с. 443].

Береговой склон (сублитораль)

Глубкóй – ‘высокий, крутой [правильнее приглубый, с резким ростом глубины – А. С.]’: «Атмелистыи берега озера, а с кряжу глубокие»; «У Чарене [озере] глубокии биряга» (Нев.) [ПОС, 6, с. 185].

Завáл – ‘круто обрывающийся край речной или морской отмели, обрыв’: «У берега идет песок, потом завал, в этом завале ставится сеть» (Онеж.); «У берегу мелко, а туды, как у подполье, такой завал, завал пойдет, глубоко» (Кем. + Канд., Тер.) [СРГК, 3, с. 273].

Заглубинка – ‘яма, углубление на берегу озера, реки’: «Все пригубоцки, заглубинки затопит, рыба туды и заходит» (Медв.) [СРГК, 2, с. 104].

Зарыв – ‘глубокая яма, обрыв на дне озера’: «Он пал в одном зарыве таком, шел по дну, а там нижа такая, утонул ведь» (Пуд.); «Идешь, идешь от берега в озеро, всё неглубоко, а потом зарыв сразу, яма глубока» (Пуд.) [СРГК 2, с. 194].

Извáл – ‘обрывистый спуск дна’: «Если берег такой крутой, так креж называется, берег иной мелкий, мелкий и вдруг глубина — извал» (Плес.) [СРГК, 3, с. 273].

Кряж – ‘резкий перепад дна в озере, реке, подводный обрыв’: «А в озере мелка, мелка, фсё идёт, и вдрук кряш сразу, глубокае места значит» (Вл.); «Есть кряж.Как яма тудас берегу сразу» (Кун.); «Нельзяв озеро захадить, сейчас и кряш, залицца можно» (Вл. +Гд., Пуст) [ПОС, 16, с. 293].

Ная́мины – ‘название места в прибрежной части Чудского озера, где встречаются обрывы, ямы на дне’: «А вот ´ета места называицца Наямины, тут паглыпшы миста» (Гд.) [ПОС, 21, с. 5].

Обры́в – ‘глубокая яма на дне реки или озера; омут’: «Так вот говорили обрыф: мелко, мелко, а потом сразу обрыф» (Гд.); «Вон ф Пиребоефскам озири какой абрыф» (Нев.) [ПОС, 22, с. 370].

Урез – ‘граница, где мель резко переходит в глубокое место в реке или озере’: «В морозную погоду рыба стоит на урезе» (Кир. Ферап.); «В незнакомом месте урез может подвести» (Кир. Ферап.) [СВГ, 11, с. 138].

Глубокое место в озере

Бóнга – ‘глубокое место в реке, озере; омут’: «Бонга — это место глубокое в озерах, а в реках — омут. А сам-то утонул, в бонгу попал» (Выт.) [СРГК, 1, с. 96].

Берега глубокие – из иллюстрации к лесовой – ‘находящийся, расположенный в лесу’: «А озера лесовые, там и с берега поудить можно, берега глубокие» (Выт.) [СРГК, 4, с. 116].

Бочáг – ‘яма на дне реки, озера; омут’: «Купались мы в бочаге, глубоко было» (Межд.) [СВГ, 1, с. 42].

Глубинá – ‘глубокое место в водоеме’: «А на нашэм ´озере на глыбины нихто ни растё» (Гд.); «Ана [рыба] з глубины выходит на атмель» (Пуст.) [ПОС, 6, с. 182].

Глубчúна – ‘глубокое место’: «Сытинская губа — это сплошное озеро, а середина, сердце-то, глубчина там» (Ст.) [НОС, с. 164].

Глыбь (глыб) – ‘глубокое место в водоеме’: «Тут в озере-та сама глыбь, там лини живут, мясо сладкое, косья нету, как свинина» (Ок. + Бат., Молв., Ст.) [НОС, с. 165].

Закоужина – ‘глубокое место, яма в реке, озере’: «Ищут водолазы, куда его затащило, в какую закоужину» (Медв.) [СРГК 2, с. 139].

Застрýга – ‘глубокое место в реке, озере; омут’: «Попадёте в заструги, дак накупаетесь» (Тот. Б. Горох.) [СВГ, 2, с. 153].

Крýча и крюча– ‘глубокое место в реке, озере; впадина, яма’: «Есь и кручи, глубока места, анно место пасерёт озера» (Дед.) [ПОС, 16, с. 261].

Крутоворот – ‘омут’: «На озере крутовороты е, может завертеть туда» (Подп.) [СРГК, 4, с. 38].

Кряж – ‘глубокое место в озере, реке’: «Много у нас кряжов» (Дем.); «В холодную погоду окуня можно найти в кряже, в озере-то» (Бор.) [НОС, с. 472].

Кургáн – ‘глубокое место, водоворот’: «Лывы — прежние озера, там, где вода глубокая,— ето курган, в курган етот попадешь, дак засосет» (Вашк.) [СРГК, 4, с. 6].

Лимáн – ‘глубокое место в реке, озере; яма’: «К Короваину-то купаться не ходите, там лиманов много, утонете» (Ст. + Холм. Нов) [НОС, с. 507].

Обры́в – ‘глубокая яма на дне реки или озера; омут’: «А то вам низнакома озира — мала ли какой абрыф ´или што» (Н-Рж.); «Абрывам у назавут самае глыбокае места в ´озере» (Оп.) [ПОС, 22, с. 370].

Обры́в – ‘глубокое место в озере: «Абрывам у нас завут самае глыбокае места в озере. Гаварят, абарвёсся и убьёсся, утонеш значит» (Оп.) [ПОС, 22, с. 301].

Плёсо – ‘глубокое место в реке, озере’: «Плёсо — глубокое место в реке. В плёсе менъки икру мечут» (Новг.) «Выезжай на плёсо, там лучше ловится сейчас. Плёса, есть до двух сажен, а в иных местах до семнадцати сажен» Корова вплав, на, плёсо ушедце корова, в самое плёсо, в глыб, глыбкое место» (Мош. + Бат., Валд., Вол., Дем., Кр., Лычк., Люб., Мал., Мар., Мст., Оп., Пест., Под., Сол., Ст., Уторг., Холм., Шим.) [НОС, с. 823].

Ручей – ‘глубокое место на озере’: «Ручей на озере, это где глубоко» (Медв.) 2. Не замерзающая замой полынья. «Руцей, где вода зимой не замерзает» (Медв.) СРГК 5, с. 586].

Тóня – ‘глубокое место в водоеме’: «Тоня — глубокое место, в пучину бухнешься, что и не выйдешь» (Бор. + Люб., Хв.) [НОС, с. 1192].

Положительные неровности дна

Кóрга – ‘отмель в море и реке [озере]’: «А кто на мели ловит, мелкое место у нас коргу зовут» (Тер.) «На озере корга — отмель, среди глубокого водоема отмель образуется — это корга, песчаны отмели — банки, там рыба держится, а если камни — рифы зовут» (Онеж.); «У нас луды таки, камни подводны, по-нонешнему — лудой, а так-то — корги» (Онеж. + Белом.) [СРГК, 2, с. 421].

Лáйбина – ‘водное пространство между грядами камней в озере, реке’: «Лайбина — это место такое, вода меж шельгами, меж каменьями» (Кондоп.); «Лайбина — это место раков, вода меж шельгами, то есть лега» (Кондоп.) [СРГК, 4, с. 91].

Лýда – ‘мелкое место в озере с твердым дном’: «О́куня на лу́ ды ловили, вот то́же при́было ме́сто, камени́стоё и приб…, кре́пкое» (Нюхчозеро); «Лови́ща под водо́й, дере́вня, под водо́й ужэ там лу́да, зимой не замерзает, во́дохошь, вода́ туда́ -сюда́ хо́дит, как водорозли́ф» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 246].

Лýда – ‘песчаный возвышенный участок илистого дна’: «Лудами называют белый песок посреди озера, в черном дне» (Подп. + Пуд.) [СРГК, 4, с. 154–155].

Лýда, лýжа, лýд – ‘каменистая или скалистая отмель’: «Есть озера, где выступают луды. Лудой в озере мель завется» (Плес.); «Луда всё больше среди озера, даже под водой не видна, лодкой наехать можно, островок, может, был, а песок смыло, вот и луда получилась, разнесло водой остров» (Сег.); «Местечко — камыш под водой видно, ето луда, там хорошо рыбу ловить, на середине озера, а каменья видно» (Медв.); «Луда — мелка вода и внизу камни, на лодке проехать нельзя, лодка дном заденет» (Кондоп.); «Есть на озере луд такой, налимы круг камней живут» (Подп. + Канд., Кем., Онеж., Прион., Пуд., Тер.) [СРГК, 4, с. 154–155].

Лайда и лойда – ‘остров’: «На лодке въезжали, до лайды на озере» (Выт.) [СРГК, 4, с. 91].

Лайда и лойда – ‘отмель посреди озера’: «Лайда — мелкое место посреди озера» (Лод.) [СРГК, 4, с. 91].

Лу́дья – ‘мелкое место в озере с твердым дном’: «О́куня на лу́ дьях, щука́, где, где хо́дит, нересту́ ет она́ дак к бе́регу идё́т ф траву́, тут и ста́вишь» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 246].

Пéчка – ‘самое мелкое место озерной мели’: «Луды — мелкие места на озере, рыбачат у нас на лудах. Самое мелкое место луды — печка» (Медв.) [СРГК, 5, с. 499].

Печь – ‘подводная скала’: «Еще бывает печь, это щелья, вроде печи, высокая, с обрывом, а кругом место глубокое, короче сказать, скалы это под водой» (Медв.) [СРГК, 4, с. 502].

Мелководное озеро с отсутствующей профундалью

Неглубóкое озеро - неглубокий – ‘не имеющий большой глубины’:» Есь ниглубоко [озеро], атмел, твёрдая, там харашо, пясок» (Вл.); «Неглыпкае ´озира» (Ляд.) [ПОС, 21, с. 61].

Кúслое озеро – из иллюстрации кислая вода – ‘болотная вода’: «Кислое озеро, жидкое, песчаного места нету, потому кислое, вода кислая быва» (Пуд.) [СРГК, 2, с. 421].

Топонимы

Березня́г – ‘озеро’: «На Березняг ходят ловить рыбу, глубокое, там дна не видно» (Бор.) [НОС, с. 38].

Микротопонимы

Ка́мешки – ‘название места в озере’: «И купа́лись, дно пеща́ное, где хоро́шэе ме́сто, пое́хали на Ка́мешки, а лу́ ды вот бы́ли, где далеко́ лу́ ды, а это большы́е ка́мни, на дне» (Кочкомозеро) [Мызников, 2021, с. 175]

Глубóкие Кáмены – ‘название мели на Жижицком озере’ [ПОС, 6, с. 185].

Ная́мины – ‘название места в прибрежной части Чудского озера, где встречаются обрывы, ямы на дне’: «А вот ´ета места называицца Наямины, тут паглыпшы миста» (Гд.) [ПОС, 21, с. 5].

Комментарии

Народная терминология, описывающие рельеф озерной чаши, близка по составу к гидрологической и рыбопромысловой. Обозначены мели, гряды, ямы – всё, что важно для озерного судоходства, рекреации, влияет на состав ихтиофауны и выбор способа ужения рыбы – см. бродéжник – ‘рыбак, который ловит рыбу, заходя в воду’: «Бродёжннк, это бродят в озерах, в кажном озере есть гряды, они с гряд удят рыбу» (Вашк.) [СРГК, 1, с. 115], или позволяет преодолевать водные преграды: бродúще – ‘мелкое место в реке, озере, удобное для перехода, брод’ [СРГК, 1, с. 116]. Информанты не только детально характеризуют рельеф дна озер, но и отмечают, что профундаль лишена растительности: «А на нашэм ´озере на глыбины нихто ни растё» (Гд.) – см. глубинá – ‘глубокое место в водоеме’ [ПОС, 6, с. 182]. В иллюстрациях к лимнологическим терминам содержатся сведения о рыбных ресурсах водоема: «Тут в озере-та сама глыбь, там лини живут, мясо сладкое, косья нету, как свинина» (Ок.) – из иллюстрации к глыбь (глыб) – ‘глубокое место в водоеме’: (Ок, Бат., Молв., Ст.) [НОС, с. 165]. Зафиксированные в иллюстрациях представления о «бездонности» озер, о глубоких бездонных водоемах связаны преимущественно с озерами со сплавиной. В них актуализируются мифологические образы подводного потустороннего мира.

Модельные объекты

Озера области Балтийского щита с грядами и лудами.

Мелководные озера платформенных равнин.

Озеро Тоболки, Полновская волость, Гдовский район, Псковская область.

Посещение модельных объектов

Для непосредственного наблюдения доступны донные отложения мелководных озер. Особенности донного рельефа и состав отложений можно наблюдать на спущенных карстовых озерах.

Литораль озера Тоболки (Гдовский район Псковской области) имеет пятнистый рисунок, образованный светлым мелкозернистым песком и темноцветным детритом.

Источники информации

Антимонов Н. А. Исследование малых рек. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1950. 128 с. URL: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-225155908.pdf.

Герд С. Озера Карелии и их рыбные богатства. 1944. URL: https://vedlozero.ru/karelia/rybalka-v-karelii/gerd/razmer-ozer?ysclid=luoileny5k847002451.

Морфология озерных котловин / Озера России. [Электронный ресурс]. URL: https://ozera.info/lakes/about/science/limnology/morphology-of-lake-basins (дата обращения: 25.01.2024).

Литинский Ю. Б. Некоторые вопросы геоморфологии озер Карельского региона // Труды Карельского филиала Академии наук СССР Вып. XX VII Материалы по гидрологии (лимнологии) Карелии. 1960. С. 10–59. URL: http://resources.krc.karelia.ru/library/doc/articles/nekotorye_voprosy_geomorfologii_ozer.pdf

Экологический энциклопедический словарь. М.: Ноосфера, 1999. 930 с.

Богданов В.В. Зонально-региональные свойства лимногенеза и их роль в классификации и районировании озер // Географо-гидрологический метод исследования вод суши. Л.: Изд-во АН СССР; РГО, 1984. С. 71–78.

Озёра и озерность территорий. Котловина и чаша озера, его водосбор / Лимнология (studme.org). [Электронный ресурс]. URL: https://studme.org/209405/geografiya/ozyora_ozernost_territoriy?ysclid=luog2616u5879584603 (дата обращения: 25.01.2024).

Флерко Т. Г., Валова З. Г., Павловский А. И. Гидрология озер и водохранилищ: терминологический словарь. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. 44 с.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.