Родники

Разгрузка подземных вод. Источники и родники

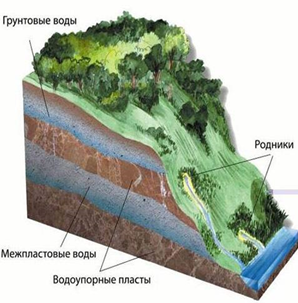

Область разгрузки (выклинивания, дренажа) подземных вод — часть площади распространения водоносной породы, где подземные воды выходят на дневную поверхность или в поверхностные водотоки и водоемы в виде источников, родников, пластовых высачиваний и т. д. Места разгрузки обычно выделяются на местности пышной растительностью [Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии]. Слабые выходы вод концентрируются в местных небольших понижениях, где разгрузка осуществляется из водоносных пластов, сложенных тонко- или мелкозернистыми песками. Наибольшие дебиты показательны для трещиноватых и особенно закарстованных пород [Михайлов, 1982, с. 18].

Источник — концентрированный естественный выход подземных вод на дневную поверхность, дно водоёма или водотока. Термин родник применяется преимущественно к выходам пресных подземных вод. Образование источников обусловлено пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа (речными долинами, оврагами, озёрными котловинами и др.), геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон тектонических нарушений, контактов пород различного состава), фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород [Большая российская энциклопедия]. Источник, состоящий из нескольких выходов подземных вод (головок источников или грифонов), расположенных близко один от другого, называют групповым [Геологический словарь, 1, с. 295].

В основе классификации источников лежат следующие признаки:

- Гидродинамика: источники нисходящие (питающиеся безнапорными водами) и восходящие (выходы межпластовых напорных (артезианских) вод).

- Локализация: источники наземные (субаэральные) и подводные(субаквальные) – сосредоточенные выходы подземных вод ниже уровня поверхностных вод в руслах рек или на дне озер и морей (субмаринные).

- Постоянство существования: источники постоянные; периодические; сезонные; временные.

- Приуроченность к определенным типам водоносных систем: источники, образованные верховодкой; грунтовыми, карстовыми, артезианскими водами; водами многолетней мерзлоты; трещинно-жильными водами.

- Величина дебита: малые источники (дебит 0,1–2,3 дм3/с); крупные источники (дебит 100 дм3/с и более).

- Химический состав воды: минерализация (источники пресные, соленые); жесткость (карбонатная и некарбонатная), ведущая к образованию накипи; содержание железа, сульфатов и т. д.

- Температура воды: источники холодные и термальные. Воды с температурой ниже 0°С определяются как переохлажденные; 0–4°С – очень холодные; 4–20°С – холодные; 20–37°С – теплые; 37–50°С – очень теплые; - 50–75°С – горячие; 75–100°С – очень горячие, свыше 100°С – перегретые) [ОСТ 41-05-263-86 «Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре»]. По температуре воды относительно среднегодовой температуры воздуха выделяются источники гипертермические, гипотермические, изотермические.

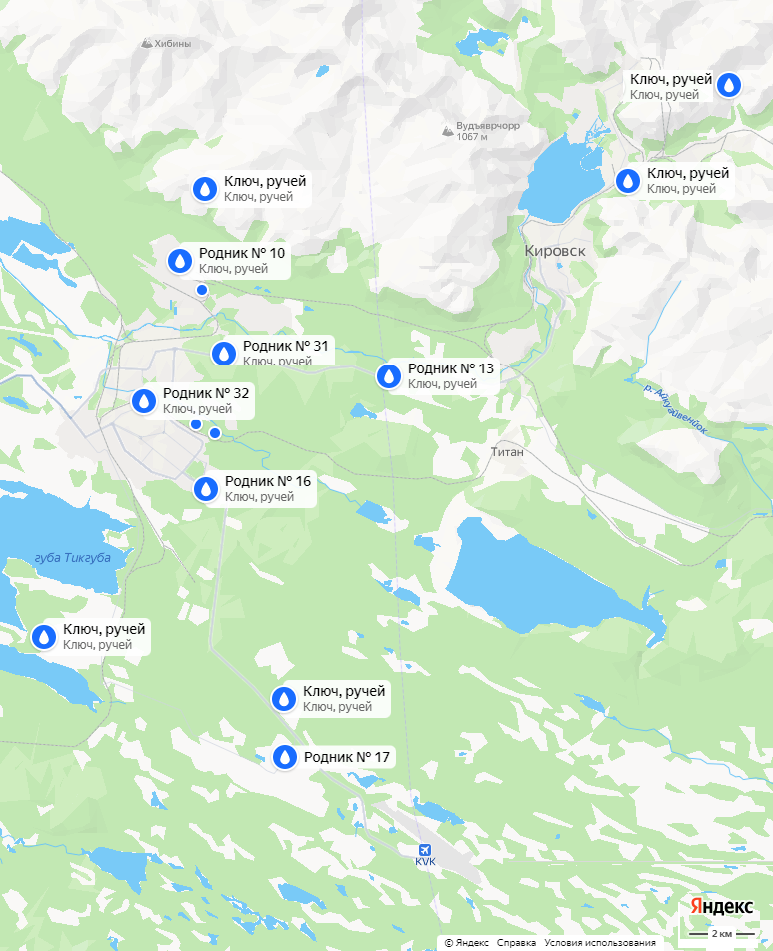

На территории Северо-Запада представлены источники разного типа. На низменных равнинах пьезометрическая поверхность водоносных комплексов располагается выше дневной поверхности, поэтому возможность их самоизлива существует практически везде. На пластовых равнинах источники тяготеют к местам эрозионного среза водоносных пластов – к долинам рек, берегам озер и морей. Высокодебитные родники локализованы вдоль границ плато, сложенных карбонатными породами ордовика, девона, карбона, гипсами перми. В некоторых отмечена повышенная концентрация радона. На Балтийском щите источники связаны с зонами разгрузки жильных и трещинно-жильных вод по локальным тектоническим нарушениям, местами перекрытыми ледниковыми, водно-ледниковыми или аллювиальными отложениями. Питание этих горизонтов смешанное – за счет подтока глубинных вод и инфильтрации атмосферных осадков. На большей части территории источники постоянные, хотя дебит меняется в течение года. На севере Кольского полуострова отмечены сезонные родники.

Иллюстрации

- Родники в местах эрозионного среза водоносных пластов. Схема.

- Родники Кольского полуострова. Окрестности города Кировска. Мурманская область.

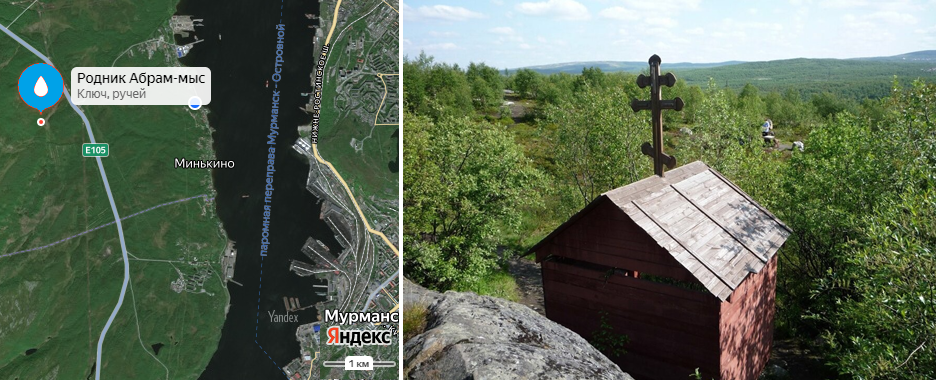

- Сезонный нисходящий родник Абрам-мыс (Синий) на берегу Кольского залива. Кольский район, Мурманская область.

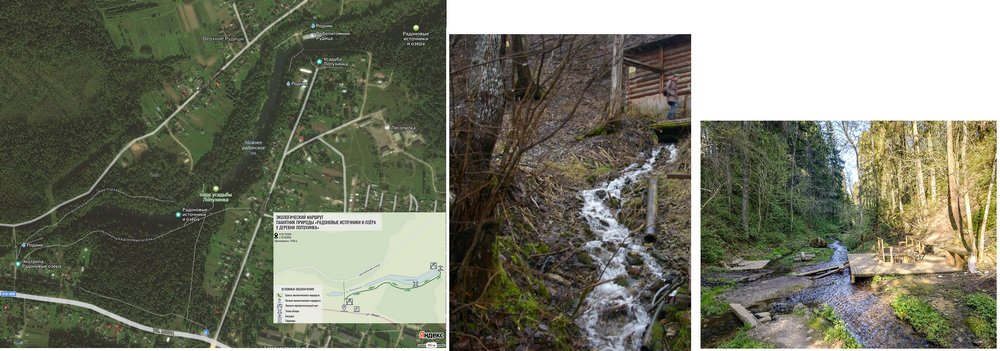

- Памятник природы Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка. Экотропа. Ленинградская область.

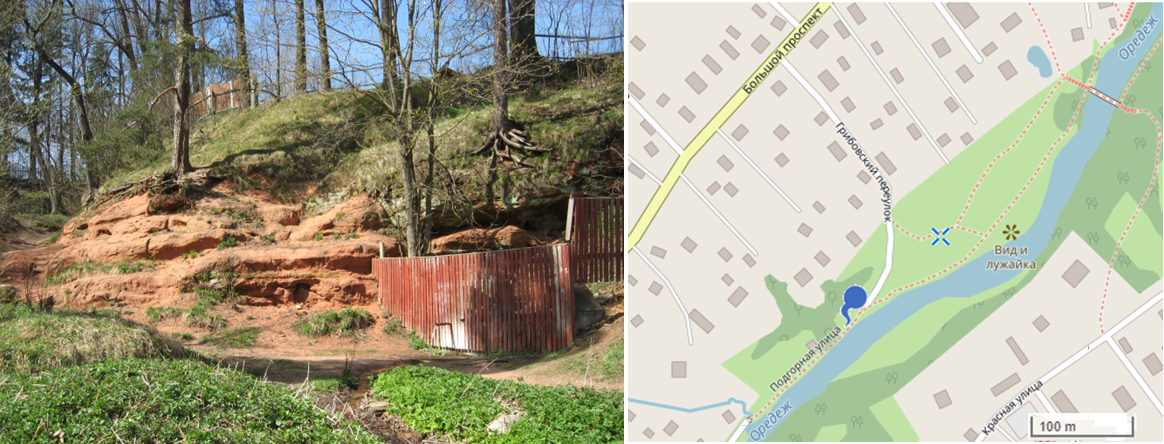

- Постоянный нисходящий источник – Родник Молодости в коренном берегу реки Оредеж, сложенном песчаниками среднего девона. Деревня Старосиверская. Гатчинский район. Ленинградская область.

Народные термины

Источник

Истрýга – ‘ключ, родник’: «В этом месте должна быть иструга». (Мош. + Мар.) [НОС, с. 354].

Кипýн – ‘ключ, родник’: «Тут тополь-то была да два кипуна рядом, а он завезил лошадей туда» (Пест. + Бат.) [СРГК, 2, с. 348].

Кипýн – ‘родник’: «Кипун, где бьёт вода и не замерзает. Охотники брали воду в кипуне» (Шим.); [НОС, с. 383].

Кипунóк– ‘родник’: «Ловили щук, язей, глыбока река местам, а по берегам кипунки, ключи на берегу» (Бат.) «Не упакали копать, как кипунок, не мёрзнет вода» (Дем. + Кр.) [НОС, с. 383].

Ключ – ‘родник’: «У нас родник бил в Медвежьей горе, сорок пять ключей било. Обкатывались, кто давал какой-нибудь завет» (Кузомень) [Мызников, 2021, с. 191]; «А у нас есь хоро́шый ключ, зна́ете где, в Воро́ньей губе́ключи́ настоя́щие бью́тсэ» (Княжая Губа) – из иллюстрации к Воронья губа [Мызников, 2021, с. 111].

Ключúна – ‘ключ, родник’: «Место такое, откуда вода бьет, ключúна называется» (Вашк.); «Берега-то есть родничные, там ключúны есть» (Плес.) [СРГК 2, с. 376].

Клю́чак – ‘родник, ключ’: «Ключак —да родник это» (Медв.) [СРГК, 2, с. 376].

Ключевúна – ‘родник, ключ’: «Вода-то там чистая, видно, ключевина проходит» (Сямж. Пудк.) . [СВГ, 3, 69].

Ключевúна – ‘ключ, родник’: «А у нас лед не стыл, ключевина была» (Чер. + Баш., Лод.) [СРГК, 2, с. 376].

Клю́чок – ‘родник, ключ’: «Ключак — да родник это» (Медв.) [СРГК, 2, с. 376].

Ключóк – ‘родник’: «Ковшичек берестяной у ключка в лесях» (Люб. + Бор., Валд., Дем., Кр., Лычк., Мал., Мст., Мош., Ок., Оп., Под., Сол., Ст., Уторг., Чуд.) [НОС, с. 395].

Колодечек, – ‘родник, подземный ключ’: «На горах они стоят, и далеко так видно было, озера там нет, а всё колодечки, роднички, дорога туда хорошая» (Медв.) [СРГК, 2, с. 401].

Колóдчик – ‘родник, ключ’: «Колóдчик— это место за деревней, протока, ключик небольшой, где брали воду» (Межд. Гавр. + Гряз. Жерн., Истоп.) [СВГ, 3, с. 87].

Протёк – ‘родник’: «У нас далеко вода-то, один колодец, а там в Осипове есъ протёки —родники» [НОС, с. 971].

Родни́к – ‘естественный выход подземных вод на поверхность земли; ключ’: «На сеноко́с пойдё́шь, ми́мо э́того родника́ идё́шь, воды наберёшь, а потом, когда сеноко́с пошэхо́ть сибе бито́ньчик наберёшь воды́ , далеко́ жэ, шэсь километроф от этой от деревни, где тут это воды наберёся, есь родники хорошы есь там» (Нюхчозеро); ««Вот за рекой есть родник, но никто из родника́ не брал во́ду, была́ река́»(Ковда) [Мызников, 2021, с. 426].

Родничо́к – ‘естественный выход подземных вод на поверхность земли; ключ’: «Вида́л во́то, где го́дный ток, глухари́ный. Ле́сно ме́сто и ря́дышком родничо́к, где тако́е ме́сто да ле́сное да, родничо́к да. Нюхчозеро.

Руднúк – ‘родник’: «Рудни́к – где во́да [река] начына́ёцца» (Стр. Зачеренье) [ПОС, 4, с. 71].

Студенéц' – ‘источник, ключ’: «Студенцов и на реке, и в реке' бьёт много» (Нюкс.) [СВГ, 10, 144].

Тáлец – ‘родник’ (Арх., 1842–1847); «Ходили на талец» (Арх. Беломор.)»; «Талец — это ключ бьет, кипит» (Мурман.) [СРНГ, 43, с. 242].

Талéц – ‘родник’ (Волог., 1950) [СРНГ, 43, с. 242].

Групповой источник

Колóдцы – ‘родники, которые, сливаясь вместе, дают начало реке’: «Сперва из болота пойдут колодцы, потом проломится настоящая речка» (Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965) [СРНГ, 14, с. 156].

Ключевúдное место – ключевúдный – ‘имеющий много ключей, родников’: «У нас уж место тут тако, все ключевúдно» (Тихв.) [СРГК, 2, с. 376].

Кипунúстое место – кипунúстый – ‘обильный родниками, ключами’: «Кипунúстъе местъ, там рядъм ключки бьют, етъ на пожни» (Гд.); «И фсё поля такоя кипунúстая, а выкапал калодиц, вады нет» (Палк.); «Кипунúстае местъ за нашым агародъм, зямля как жывая, а вада празрачная» (Пск.) [ПОС, 14, с. 129].

Место у родника

Иордáн – ‘топкое, вязкое место, где бьёт ключ’: «Даже кони увязнут в иордане, дак не могут вытащить. На чистых местах больше бывают иорданы. В лесу на болоте не бывает» (Тот. Мелеш.) [СВГ, 3, с. 19].

Ключевúна – ‘топкое место на берегу реки, озера’: «Как по Ваге-то идёшь, в Вагу-то впадают ключи. Настолькё топкое мёсто, что не пройдёшь. Коровы-то даже садяцце, вынимать ездят. По Рёже-то нет ключевин, а по Ваге дак есь» (Сямж. Монаст. + Межд. Стар., Кокш., Вож. Сурк.) [СВГ, 3, с. 69].

Ключевúна – ‘топкое, сырое, низкое место, где родники: «Ключевина – родник, место низкое, топкое» (Хотяж Новг. + Усторонье Валд., Степкино Др.) [Строгова, с. 46].

Нажúм – ‘топкое место, где скапливается вода из родника’: «Вязкие места, в них всегда, сыро, сто нажим или кипун» (Молв.) [НОС, с. 596].

Плёсо – ‘яма’: «Плёсо — яма, образовавшаяся в лесу от природы» (Вол.); «Плёсо — это водяная яма, непробегающая, вода там стоит, внизу, видать, кипун есть» (Дем. + Под.) [НОС]

Прудовúна – ‘место, где бьет родник и держится вода’ Мал. [НОС, с. 974].

Приле́сина – ‘место, местность около леса [заболоченная с родниками – А. С.]’: «Глуха́рь-то от ле́сно ме́сто да, да тут выбера́ет то́жэ, где родни́ки немно́жно, ну приле́сина, боло́тина есь» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 397].

Тальцевáтое место – тальцевáтый – ‘родниковый’: «Ключ бьет — называм тальцевато место» (Мурман., 1979) [СРНГ, 43, с. 253].

Локализация источников

- Субаквальные родники

Кóлóдец – ‘родник, подземный ключ’: «В Гангозере колодцы есть, со дна водичка бьет, так песочек и расходится» (Кондоп.) [СРГК, 2, с. 401].

Кипýн – ‘родник, ключ в реке’: «Пониже-то дак и кипун есётко там» (Баб. Кокш.) [СВГ, 3, с. 57].

Мутéник – ‘омут в реке, водоворот [у подводного источника]’: «В том мутенике где-то ключ был, вода там холодная-холодная» (Кр. + Валд., Под.) [НОС, с. 74].

Продýшина – ‘незамерзающее место на озере там, где бьет ключ’: «На озере продушины бывают» (Бокс.) [СРГК, 5, с. 256].

Рýчей – ‘ключ, источник’: «В реке руцьи студёные» (В-У. Илат.) [СВГ, 9, с. 43–44].

Роднúстый – ‘имеющий родники (о речке, озере и т. д.)’: «Место холодное, роднистое, кругом родники, в роднику-то холодная вода» (Медв. + Кем.) Роднúчная речка, родники снизу били» (Выт.) [СРГК 5, 546].

Студенéц – ‘источник, ключ: «Студенцов и на реке, и в реке бьёт много» (Нюкс. Крас.) [СВГ, 10, с. 144].

Хиб – ‘глубокое место в реке, где бьют родники’: «Хиб — место в течении реки, где бьют родники со дна» (Кр.) [НОС, с. 1246].

- Родники в болоте

Зарослый ключ – из иллюстрации к зарослый – ‘заросший’: «Был у нас на, мху ключок, такой зарослый, зарослый» (Ст. + Чуд.) [НОС, с. 313]

Родовúна – ‘родник, ключ’: «Така вроде родовúна, на мхах-то, морошка где ростет, холодильник, вода холодная» (Онеж.) [СРГК 5, 548].

Кипýн – ‘бьющий из земли источник, родник, ключ’: «Там в зыбучем мху есть кипун, зимой ня замерзая, кипучая вада, земля как живая в кипуне» (Пск. + Гд., Н.-Рж., Оп.) [ПОС, 14, с. 129].

- Родники в долине реки

Кипунóк– ‘родник’: «Ловили щук, язей, глыбока река местам, а по берегам кипунки, ключи на берегу» (Бат.) [НОС, с. 383].

Постоянство существования источников

- Постоянные родинки

Кипýн – ‘родник’: «Кипун, где бьёт вода и не замерзает. Охотники брали воду в кипуне» (Шим.); НОС, с. 383].

Кипунóк– ‘родник’: «Не упакали копать, как кипунок, не мёрзнет вода» (Дем. + Кр.) [НОС, с. 383].

Несчерпáемая вода –из иллюстрации несчерпáемый – ‘который нельзя вычерпать’: «Здесь [в колодце] нешшярпаема вада» (Печ.) [СВГ, 1, с. 23].

Пóтовая вода – пóтовый – ‘постоянно бьющий из жилы’: «Потовый родник в колодцах» (Пест.) [НОС, с. 927].

Тáлец – ‘незамерзающий родник’ (Беломор.) [СРНГ, 43, с. 242].

Тáлица – ‘незамерзающий родник, река’ (Арх.) [СРНГ, 43, с. 245].

- Сезонные родники

Óкнище – ‘родник’: «Окнища — большие ключи, родники, где зимой долго не замерзает вода» (Валд.) [НОС, с. 709].

Величина дебита

Родники с большим дебитом

Большие ключи – из иллюстрации к óкнище – ‘родник’: «Óкнища — большие ключи, родники, где зимой долго не зам ерзает вода» (Валд.) [НОС, с. 709].

Родники с малым дебитом

Ключкú маленькúе – из иллюстрации к выходить – ‘бить из земли’: «Ключо́к – вада́ харо́шая, ключки́ ма́линькии выхо́дят [из земли]» (Порх.) [ПОС, 6, с. 95].

Температура воды

Источники с холодной водой

Иордáн – ‘холодная, студеная вода [из родника? – А. С.]’ (Тот. Мелеш.) [СВГ, 3, с. 19].

Ключовик – ‘родник’: «Наб сходить на ключовик да холодной водушки взять» (Медв.)[СРГК, 2, с. 476].

Мутéник – ‘омут в реке, водоворот [у подводного источника]’: «В том мутенике где-то ключ был, вода там холодная-холодная» (Кр. + Валд., Под.) [НОС, с. 74].

Родовúна – ‘родник, ключ’: «Така вроде родовúна, на мхах-то, морошка где ростет, холодильник, вода холодная» (Онеж.) [СРГК 5, 548].

Студенúк –‘ручей с родниковой холодной водой’ (Хв.) [НОС, с. 1151].

Холоднúк – ‘ключ, родник’: «В холодникé нежная вода, хорошая, что водка под градусом» (Лод.) [СРГК, 6, с. 731].

Кипýчее – ‘бьющий из земли источник, родник, ключ’: «Ф кипýцэм вада халонная, харошая, у нас нет кипуцых» (Остр.) [ПОС, 14, с. 129].

Источники с тёплой водой

Кипунóк – ‘бьющий из земли источник, родник, ключ’: «Кипун, кипунки, такая вада харошъя, тёплая и бес притою» (Пушк.) [ПОС, 14, с. 129].

Жи́лина – ‘русло подземной реки, ручья’: «По жы́линам-то идё́т тё́пла вода́» (ШЕНК. ВП) [АОС, 14, с. 101].

Топонимы

Гидронимы

Студеник – река, Пинежский муниципальный округ, Архангельская область.

Холодник – река, Любытинский район, Новгородская область.

Студеник – озеро, Мошенской муниципальный округ, Новгородская область.

Ойконимы

Кипень – деревня, Кипенское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область.

Ключи – деревня, Белозерский муниципальный округ, Вологодская область.

Ключи – деревня, Будогощское городское поселение, Киришский район, Ленинградская область.

Ключи – деревня, Рощинское сельское поселение, Валдайский район, Новгородская область.

Ключи – деревня, Рощинское сельское поселение, Валдайский район, Новгородская область

Ключи – деревня, Качановская волость, Палкинский район, Псковская область.

Яковищенские Ключи – деревня, Мошенской муниципальный округ, Новгородская область.

Ключище – деревня, Печорский муниципальный округ, Псковская область.

Студенец – деревня, Дубровенская волость, Порховский район, Псковская область.

Студенец – деревня, Невельский муниципальный округ, Псковская область.

Талец – деревня, Карамышевская волость, Псковский район.

Микротопонимы

Де́тский родни́к – название родника: «В зарослях Детский родник есть, отуда воду берут, подогревают и моют детей» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 426].

Ердáнь – родник. Деревня Ловзанга. Каргопольский муниципальный округ, Архангельская область [Гусева, с. 89].

Иордáнь – родник. Деревня Кречетово. Каргопольский муниципальный округ, Архангельская область [Гусева, с. 89].

Ключóнка – ‘место у д. Селище’: «Ключонка — место, где вытекает несколько родников» (Люб.) [НОС, с. 395].

Ключúщи – ‘место’: «Ключищи — место, где текут подземные ключи» (Оп.) [НОС, с. 395].

Котё́л – название родника: «Тут озерки есть Попово и Оникино, оттуда ручеёк вытекает и чуть пониже – болотина там, называется Котёл-родник» (Варзуга. ТЭЗТП) [Мызников, 2021, с. 426].

Под Ключкóм (Под Ключóк) – ‘место около д. Красное’: «Под Ключком, воду возили оттуда и продолжаем. За ягодами Под Ключок пойдём» (Мар.) [НОС, с. 395].

Комментарии

Родники занимают важное место в традиционной культуре русского населения Северо-Запада. В материальном мире они выступают как истоки рек и ручьев (студенúк –‘ручей с родниковой холодной водой’ (Хв.) [НОС, с. 1151]) и источники подземного питания рек и озер, используются для питьевого водоснабжения, а также оказывают негативное воздействие – способствуют заболачиванию угодий, снижают проходимость родниковых тальцевáтых мест. В говорах зафиксированы многочисленные названия родников разного типа, при этом состав классификационных признаков аналогичен используемому в гидрогеологии (локализация, дебит, содержание солей и т. д.). Есть название у термальных источников (тёплые вóды), расположенных за пределами своего региона: «На тёплые воды ф Тифлис пъсылали» [ПОС, 4, с. 70].

В данной словарной статье приведены народные названия источников, выделенных непосредственно или по содержанию иллюстраций по следующим признакам: а) локализация – родники субаквальные, болотные (наземные источники отдельно не рассматриваются); б) постоянство существования; в) величина дебита; г) температура воды. В некоторых случаях информанты приводят два и более признака объекта. Например, кипýн – ‘бьющий из земли источник, родник, ключ’ описывается как восходящий постоянный источник, расположенный в заболоченном месте: «Там в зыбучем мху есть кипун, зимой ня замерзая, кипучая вада, земля как живая в кипуне» (Пск. + Гд., Н.-Рж., Оп.) [ПОС, 14, с. 129]. Информанты приводят также примеры использования родниковой воды: «Там есь родники́, в родни́к это ма́сло положым и хорошо не портитсэ ничево́, когда потребуетсэ, когда потребуетсэ опять возьмё́м, да опя́ть туда́ в родни́к су́ нем» (Нюхчозеро) -из иллюстрации к су́нуть – ‘положить что-либо, куда-либо’ [Мызников, 2021, с. 490].

Особенно следует отметить, у мест с родниками располагались глухариные тока: «Глуха́рь-то от ле́сно ме́сто да, да тут выбера́ет то́жэ, где родни́ки немно́жно, ну приле́сина, боло́тина есь, фсё ровно́, ре́дко … Ле́сно ме́сто и ря́дышком родничо́к, где тако́е ме́сто да ле́сное да, родничо́к да. Ой, рас разошли́сь, дак ток ви́дно быў шумошэ́чий, дак весь снег вы́борожэн, потому што оне́ копошы́ли свои́м копы́том да, кры́льям на. Весь вы́чертен снег, родни́к тако́й» («Дичинка» Кондратьев Д. П. Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 620].

Лексика, описывающая источники, различающиеся по особенностям гидродинамики и минерализации воды, приведена в соответствующих статьях.

Модельные объекты

Сезонный родник Абрам-мыс (Синий) на берегу Кольского залива (абсолютная высота 50 м) в нижней части юго-восточного склона оза на крутом срезе долины безымянного ручья. Город Мурманск.

Высокодебитный источник Большой Каскад (Гугойя) в уступе Карбонового плато с дебитом более 500 л/с. Тихвинский район. Ленинградская область.

Родники на периферии Ордовикского плато в долине реки Лопухинки на территории памятника природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка». Ломоносовский район, Ленинградская область.

Родник Молодости в коренном берегу реки Оредеж. Деревня Старосиверская. Гатчинский район. Ленинградская область.

Родники Изборско-Мальской долины: Кипун, Словенские ключи. Печорский район. Псковская область.

Посещение модельных объектов

Родникам Северо-Запада посвящены многочисленные тематические карты и ГИС, что обеспечивает выбор модельных объектов, доступных для посещения. Оборудованные подходы есть у родников, используемых для питьевого водоснабжения, а также имеющих статус святых источников (см. статью «Сакрализация подземных вод»).

Источники информации

Виноград Н. А. Научные экскурсии на гидрогеологические объекты Карбонового плато (восток Ленинградской области) // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2017. Т. 62. Вып. 1. С. 31–44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-ekskursii-na-gidrogeologicheskie-obekty-karbonovogo-plato-vostok-leningradskoy-oblasti?ysclid=ls4dgiptt0404633585.

Геолого-гидрологические условия долины реки Урья" URL: https://studentopedia.ru/geografiya/geologo-gidrologicheskie-usloviya-dolini-reki-urya--geomorfologiya-dolini-reki-urya--.html (Дата обращения 25.01.2023).

Истомин А. В., Истомина Н. Б., Судницына Д. Н. Придание правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения комплексному памятнику природы Псковской области «Изборско-Мальская долина» // Псковский регионологический журнал. 2008. С. 95–105.

Источник / Большая российская энциклопедия - электронная версия (bigenc.ru). [Электронный ресурс] URL https://old.bigenc.ru/geology/text/2025915 (дата обращения: 20.04.2023).

Михаилов Л. Е. Грунтовые воды. Конспект лекций. Л.: Изд-во ЛПИ, 1982. 40 с. URL: img-217144009.pdf (rshu.ru).

ОСТ 41-05-263-86 «Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре».

Радоновые источники и озера в Лопухинке. [Электронный ресурс]. URL: https://richnail.ru/c.cgi?4¶meter=catalog-photo.ru; https://richnail.ru/c.cgi?4¶meter=catalog-photo.ru (дата обращения: 12.04.2023)

Родники Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: https://rodniki.kp.ru/?ysclid=lgdhc5b118595558826 (дата обращения: 12.04.2023)

Родники, святые минеральные источники, термы, купели России. Ленинградская область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/leningradskaja-oblast/ (дата обращения: 12.04.2023).

Святые источники, родники, ключи, купели. Архангельская область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/arkhangelskaja-oblast/ (дата обращения: 12.04.2023)

Святые источники, родники, ключи, купели. Вологодская область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/vologodskaja-oblast/ (дата обращения: 12.04.2023).

Святые источники, родники, ключи, купели. Новгородская область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/novgorodskaja-oblast/ (дата обращения: 12.04.2023).

Святые источники, родники, ключи, купели. Псковская область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/pskovskaja-oblast/ (дата обращения: 12.04.2023).

Святые источники, родники, ключи, купели. Республика Карелия область / Святой источник. [Электронный ресурс]. URL: https://svyato.info/respublika-karelija/ (дата обращения: 12.04.2023).

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / Маккавеев А. Л. М.: Изд-во «Недра», 1971. 216 с. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-slovar-po-gidrogeologii-i-inzhenernoy-geologii_0.pdf?ysclid=lrbyk73otk191647456.

Строгова В. П. Как говорят в Новгородском крае. Новгород, 1991. 134 с.

Экологический маршрут Памятник природы Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка. Электронный ресурс]. URL: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1708012/pub_5e240f5c2fda8600b1cf9213_5e2410e6d7859b00b690d8dd/orig (дата обращения: 12.04.2023).

Составители словарной статьи

Бродская Н. А., Соколова А. А.