Семужий промысел

Сёмужий промысел

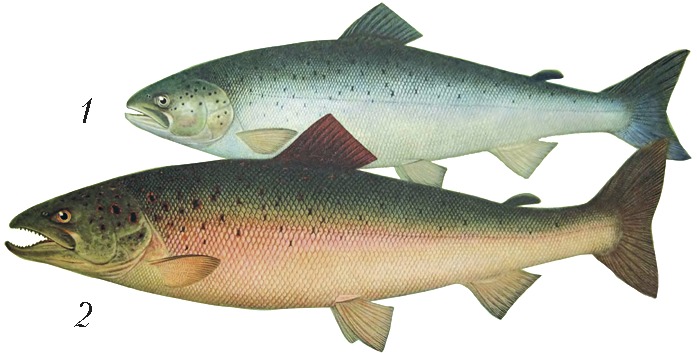

Сёмга (атлантический лосось) – Salmo salar (Linnaeus, 1758) – проходная рыба семейства лососёвых. Способна обитать в морской и пресной воде, нагуливается в море, для размножения заходит в реки. Длина тела до 1,5 м, масса до 38 кг. Чешуя мелкая, серебристая. Пятна X-образной формы. В России обитает в бассейне Баренцева, Белого и Балтийского морей. Живёт обычно 5–6 (редко 10–13) лет. Нерест проходит в октябре – декабре в верховья рек с глубиной до 0,35 м и каменистым дном. Перед нерестом меняется внешний вид рыбы. Она теряет серебристую окраску и становится ярко-красной с черными пятнами. После нереста бо́льшая часть особей погибает, остальные скатываются в море. Молодь живёт в реке 1–5 лет, питается беспозвоночными и мелкой рыбой. В море питается рыбой и ракообразными. Ценный объект промысла [БРЭ].

Семужий промысел в Беломорье и на Кольском Севере состоял из речного и морского лова. Он сохранял архаические черты общественных и семейных отношений, был тесно связан с жизнью сельской общины и велся в соответствии с предположительно единым для региона промысловым календарем – с 9–27 мая до 1 октября, то есть длился четыре с половиной месяца, почти столько же, сколько основной промысел побережья — зверобойный. Для семужьего промысла решающими днями считались Кириллов день (9/VI по ст. ст.) — день первого массового «похода» семги и Ильин день (20/VII по ст. ст.), когда начинался «красный поход» самой крупной летне-осенней семги, называемой «залом».

Тони и промысловые избы считалась собственностью общины, которая регулировала распределение тоней разного качества. Общими на время лова были снасти и продовольствие, при условии, что все члены одной артели вносили равное количество того и другого. Зимой и весной в промысловых избах жили зверопромышленники.

К концу XIX — нач. XX в. большинство рыболовных семужьих артелей состояло из жителей села или деревни, зависевших от владельца данного рыболовного участка. Семужья артель, согласно этнографическим материалам, собранным на Зимнем берегу Белого моря, состояла из 4—5 человек. Основной рабочей силой были старики, женщины и подростки. Семужьему лову сопутствовали различные сельские работы — «страда» (сенокос), а также специфичные для Поморья занятия — судостроение, сплав леса и заготовка дров, домашние работы — починка изб. Лов производился обычно вблизи села или деревни, поэтому часты бывали случаи, когда артельщик отлучался для каких-либо сельских, общественных или личных работ. Отозванного заменял кто-нибудь из его семьи. Случалось, что в течение лета на тони успевала пересидеть вся семья артельщика. Такой лов назывался «сидением семьями».

Хозяева артелей являлись скупщиками добычи свободных, независимых артелей. Помимо судов, на которых отправляли семгу в Архангельск и в Петербург, они имели в каждом селе или деревне свои ледники, своих засольщиков рыбы, т. е. своеобразное предприятие по добыче и обработке семги. В связи с этим в Поморье к концу XIX — нач. XX в., исчезают так называемые старые «семейные артели». Они заменяются артелями покрутчиков, что способствовало уничтожению многих архаических черт общинных и семейных отношений, на смену которым пришли отношениями между наемными работниками и работодателем [Бернштам, 1968].

Семужьи сети для морского лова имели разные размеры ячей. Их выбор зависел от времени лова и размеров семги. Весной и летом употреблялись сети мелко- и среднеячеистые — «гарвы», «переметы», «тайники», «завески»; стоячие невода и др. Сети и невода с крупными ячеями предназначались для лова крупной позднелетней и осенней семги. Они вязались из толстой крученой пряжи, чтобы удержать сильную рыбу. Состоятельные крестьяне оставляли сети в море в бурную погоду (рыбаки считали, что семга лучше ловится в шторм), а бедные ловцы перед штормом сеть убирали.

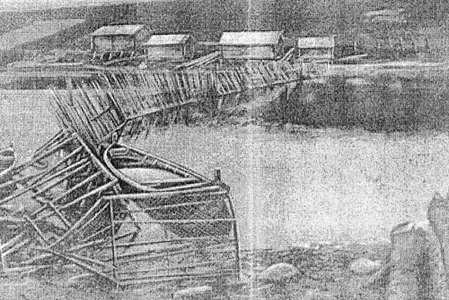

Речной промысел велся преимущественно с использованием заборов — неподвижных заколов через реку, которые задерживали выход семги в пресную воду для нереста. Перед заборами происходил подвижный лов сетями. Поплавни, закидные невода, «поезда» требовали постоянного движения, часто и днем, и ночью. Забор и лов перед ним составляли единый промысловый комплекс.

Семужьи заборы устраивались на средних и малых реках, впадающих в Белое море и Ледовитый океан. Они представляли собой преграды из свай, кольев со вставленными в них тайниками или ловушками; все элементы сооружений имели свои названия. Особенности конструкции заборов зависели от скорости течения, ширины и глубины реки. «По способу устройства» А. Я. Шульц подразделил поморские заборы на четыре рода, проиллюстрированные Т. А. Бернштам (1972) на конкретных примерах (эта классификация хорошо согласуется с гидрографическими и гидрологическими характеристиками водотоков):

- Забор через реку Поной (длина реки 426 км, скорость течения около 0,8 м/с). Мост пересекал всю реку и состоял из двух рядов козел – бревен, соединенных между собой перекладинами — порогами. С порога на порог был уложен ряд стяг – жердей, на которые наложены камни. Между козлами было вбито от 5 до 8 пар кольев: каждая пара кольев перекрещена и привязана к стягам моста. Кол, направленный по течению, назывался поводным, а против течения — подседным. К подседным колам привязывались по 2—3 горизонтальные перекладины (висельги), одна на дне, а другие ближе к поверхности. К висельгам прислонялась тарья – решетка, препятствующая рыбе идти вверх. Вдоль подножия тарьи наваливали валежник и камни, чтобы рыба не могла прокопать себе проход между решеткой и дном реки.

- Подпорожский забор на р. Онеге (длина реки 416 км, скорость течения около 0,1 м/с) у деревни Каменихи, самый большой на Белом море (длина около 760 м). Спокойное течение позволило протянуть забор через всю реку. Конструкция состояла из ряда козел, которые выстилались сверху толстыми жердями – полатями. В заборе были оставлены ворота для прохода судов, обычно закрытые сетяными рамами.

- Кузоменский забор через р. Варзугу (длина реки 254 км, скорость течения около 0,1 м/с), Терский берег. Упрощенная конструкция состояла из забитого в дно реки одного рядя козел без мостовины – настила сверху. Для большей крепости козлы забивали ближе друг к другу, чем в заборах первых двух типов.

- Забор реке Суме (длина реки 164 км, скорость течения около 0,2 м/с), Сумский Посад, Кемский берег. Самая простая конструкция: ряд вбитых в дно свай, к ним привязаны висельги, а к которым прислонены тарьи.

Иллюстрации

- Сёмга. 1 - самка. 2 - самец в брачном наряде [БЭС]. https://old.bigenc.ru/media/2016/10/27/1235279514/30176.jpg

- Восточный сектор ареала сёмги / Википедия (wikipedia.org). [Электронный ресурс]. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Distribution_of_Atlantic_salmon.svg/275px-Distribution_of_Atlantic_salmon.svg.png (дата обращения: 17.02.2023).

- Частокол для лова рыбы поперек реки. Поморье, 1910 г. [Бернштам, 1972, с. 79].

- Семужья избушка с дощатой трубой. Архангельский уезд, деревни Сюзьма, Ненокса, Летний берег, 1910 г. [Бернштам, 1972, с. 84].

- Промысловые суда у пристани в селе Поной. 1960-е гг. Ловозерье - Ретро - Село Поной (lovozerie.ru).

- Музейный комплекс «Терский берег и тоня Тетрина». Белое море.

- Лицензионный лов семги. Река Умба. 2023 г. [Умба-лучший отдых. База отдыха «ГАВАНЬ» (vk.com)].

Народные термины

Семга

Сё́мга – ‘ценная промысловая рыба сем. лососевых с мясом розового цвета’ (Шижня): «В Выг, Шыжню сёмга шла, на берегу ловили» (Сальнаволок. Солза, Солозеро, Тамица, Дуброво, Кянда); «Сёмга, когда идёт, и, значит, ударялась в эту ве́чею – голова вот запутывалась» (Кузомень); «Ры́бы бы́ло доста́точно, и сё́мга сюда́ шла и треска́, и ещё́ по́мню, ма́ленькые таки́е колю́шэчки называ́лись» (Княжая Губа); «Самую большую сёмгу, какую она видела триццать три килограмма» (Ковда); «Всё отец говорил: - Глаз не выбей. С выбитым глазом сёмга шла третьим сортом, нельзя было повреждать и чешуи. Зимой в полыньях ловили сёмгу поездом, один корщик в лодке, а другой идёт по краю льдины» (Потайболье. Онежский край); «У нас сё́мгоф ма́ло о́чень ре́тко, да сёмги мало, в мо́ре. Морская была, дак ретко, тогда́ не дава́ли вить, фсё надо здавать было» (Сухое); «А вот на Те́рском берегу́, там вот Ку́зомень, там по ты́ще две́сти штук бы́ло сё́мок, оди́н рас достава́ли, штабеля́ бы́ли, вози́ть не успева́ли в войну́» (Умба) ) [Мызников, 2021, с. 253].

Классификация по половозрастным и морфологическим особенностям

Молодая семга (мальковый и ювенальный период)

Ма́рдина – ‘небольшая семга’: «Мардина – мелкая сёмга триста грамм» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 252].

Меже́нь – ‘семга небольшого размера’: (Варзуга, Кушков): «В конце июня, начале июля является межень – тинда, весом от 4 до 5 фунтов…Межень или тинда – одинаковых размеров как в Белом море, так и в океане» (Мурман. Гебель, 1909); «С Петрова дня по Ильин день ловилась мелкая семга – межень» (Нюхча, Логинов); «А чича́с идёт межэ́нь называ́етса – ме́лка, межэ́нь, она́ два го́да почти́ стои́т в реке́» (Умба. Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 256].

Меже́нька – ‘семга небольшого размера’: «Она́ пры́гает в мо́ре везде́, межэ́нька, она́ два го́да почти́ стои́т в реке́» (Умба) [Мызников, 2021, с. 256].

Ки́нда – ‘молодая семга до 4-х килограмм весом’: «Молодая семга до четырёх килогра́м, больше пяти – сё́мга» (Сальнаволок) [Мызников, 2021, с. 187].

Четырёхгодо́вый – ‘четырехлетний’: «Четырёхгодовая сёмга 1200 грамм» (Тамица) [Мызников, 2021, с. 544].

Ти́нда – ‘семга небольшого размера’ (Варзуга, Кушков): «В конце июня, начале июля является межень – тинда, весом от 4 до 5 фунтов…Межень или тинда – одинаковых размеров как в Белом море, так и в океане» (Мурман. Гебель, 1909); «Ти́нда называют ти́нда, она́ друга́я они гора́здо в реке́ -то стоя́т» (Умба); «Молодая семга называется тиндой, она нарождается и вырастает выше порогов, мелка и безвкусна» (Терск. Максимов); «Межень или тинда идёт в реки конце июня и в июле. Это преимущественно самцы также близкими к зрелости молоками» (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 501].

Зрелая семга (период взрослого организма)

Сё́мга – ‘cемга больше 5-ти килограмм весом‘: «Молодая семга до четырёх килогра́м, больше пяти – сё́мга» (Сальнаволок); «Поймали 28 сёмег пудовых» (Тамица)

Сё́мжина – ‘большая сёмга’: «Сталину подарили сёмжыну 53 килограмма, 400 граммов, два с половиной метра длины» (Тамица); «Он приносит мне сёмжыну килограмм на пять, на стол кидает в калидо́ре, вот вам бабуля» (Колвица); «Они́ их уберу́т, а с ыкро́й они́ выва́ливают на стол, выжыма́ют, икра течё́т, две-три сё́мжыны икры́ и одново́ моло́чника хвата́ет» (Умба) [Мызников, 2021, с. 254].

Самка семги

Семга перед нерестом

Пестру́шка – ‘семга пестрого окраса’: «Пеструшка, то есть не блестящая, белая, Пятнистая, похожая по окраске на кумжу сёмга» (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 350].

Семга во время нереста

Жидкая рыба – ‘имеющий мясо низкого качества (о семге в период нереста)’: «Лоховая ры́бина не фкусна́ , жытка́ ды и не фкусна́» (Вирма. Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 136].

Икря́нка – ‘самка семги с икрой’: «Но если шла икря́нка, тут жэ с невода достаю́т, она ещё жыва́я – её выпускали в море, никогда икря́нку не брали» (Колвица); «Вот чича́с ужэ́ шёл моло́чник, одна́ моло́ка у них, икря́нок не́ту» (Умба. Кемь. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 169].

И́кра – ‘неоплодотворенные икринки пойманной рыбы (в дальнейшем обработанные для употребления в пищу)’: «Икры у сёмги мало» (Солза) «Балка – печень у трески, макса – у наваги, икра у камбалы» (Тамица); «Икра́ о́чень хоро́шая, на зи́му заса́ливали» (Надвоицы); «Горбу́ша она́ суха́я, икра́ хоро́ша, не́чево говори́ть уш, а сё́мга есь сё́мга» (Умба + Шижня) [Мызников, 2021, с. 169].

Отнерестившаяся семга

Вальча́к и валча́к – ‘семга, скатывающаяся из реки в море после икрометания’: «Нашли зато много лохов-вальчаков, и с будущего года местные крестьяне подумывают ловить летом лохов уже не только в одной своей Варзуге, но и в чужой реке – Поное» (Терский берег. Попов, 1914); «Валчаки наверно скатываются и в Поное» (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 63].

Лох – ‘отнерестившаяся сёмга’: «Лох – сёмга после нереста» (Сумский Посад. Дуброво, Кянда); «Лох-то отнерести́фшаяся ры́ба. Выбра́сывают э́ту ры́бу, она́ ко́жу свою́ меня́ет, она́ тё́мная стано́витса» (Умба); «Удачно проскользнувшая сёмга, чем дальше идет, тем больше темнеет чешуей, мясо же принимает белый цвет. Жир израсходывается и сёмга получает название лоха, но вернувшийся лох в море принимает вид опять таки сёмги» (Кемь. ИАОИРС); «Нашли зато много лохов-вальчаков, и с будущего года местные крестьяне подумывают ловить летом лохов уже не только в одной своей Варзуге, но и в чужой реке – Поное» (Терский берег. Попов, 1914) [Мызников, 2021, с. 245].

Лоха́н – ‘семга после нереста’ (Терск. Умба. КСРГК) [Мызников, 2021, с. 136].

Лохово́й – ‘отнерестившийся (о семге)’: «Лохова́я сёмга – отощавшая сёмга. Лоховая ры́бина не фкусна́, жытка́ ды и не фкусна́» (Вирма. Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 245].

Лоша́лый – ‘потерявший в весе в период нереста, обладающий худшими вкусовыми качествами (о семге после нереста)’: «Сё́мга, лох, ну лох э́то ужэ́ лоша́лая, она ужэ́ идё́т в мо́ре на, когда́ она́ спуска́етса в мо́ре э́та ры́ба, и возвраща́етса ужэ в реку́ опя́ть сё́мгой» (Умба) [Мызников, 2021, с. 245].

Самец семги

Лох – ‘самец семги’: «Лох – самец сёмги с крючком» (Тамица) [Мызников, 2021, с. 245].

Моло́чник – ‘самец семги с молоками’: «Вот чича́с ужэ́ шёл моло́чник, одна́ моло́ка у них, икря́нок не́ту» (Умба) [Мызников, 2021, с. 263].

Промысловая классификация семги

Весенняя семга

Ве́шняя сё́мга – ‘весенняя семга’ (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 72].

Закро́й – ‘крупная весенняя семга’: «Пе́рвая идё́т вот кру́ пная вот, шла весно́й, э́то называ́етсэ у нас закро́й, так и называ́ли закро́й» (Умба) [Мызников, 2021, с. 147].

Закро́йка – ‘весенняя семга’: «Закройка, т.е. весенняя семга, является не раньше конца мая, начала июня» (Мурман. Гебель, 1909); «Закройка, которая начинает идти в реки вскоре после вскрытия льда, т.е. в конце мая и начале июня преимущественно икряная и икры у ней много, при том крупной и близкой уже к зрелости. Сёмга эта бывает средней величины» (Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 147].

Залё́дка – ‘крупная семга, идущая на нерест вслед за вскрытием рек’ (Зимний берег. Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 147].

Летняя семга

Ильи́нка – ‘cемга (обычно крупных разеров, которую вылавливают в конце июля – начале августа’: «На Богослова. 2 августа – Ильин день, и говорят, ильинка. Она уже крупнее, пойдет уже крупнее. Сдвиженье – мелкая семга. На Покров, так, тоже крупная семга-то» (Ручьи. Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 169].

Чё́рная ры́ба – ‘крупная августовская семга’ (Зимний берег. Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 438].

Осенняя семга

Сдви́женье, ср. Православный праздник Воздвижения Креста Господня, отмечаемый 14-го сентября (по ст. ст.). На Богослова. 2 августа - 451 Ильин день, и говорят, ильинка. Она уже крупнее, пойдет уже крупнее. Сдвиженье – мелкая семга. На Покров, так, тоже крупнее. Сдвиженье – мелкая семга. На Покров, так, тоже крупная семгато. Ручьи (Дранникова, Морозова) [Мызников, 2021, с. 451].

Зало́м – ‘крупная, высокого качества сёмга, вылавливаемая осенью’(Оленица): «С первым снегом, начинался лов самой крупной семги третьего хода – залома в реке Нюхче» (Нюхча, Логинов); «Ну на зало́м большы́е» (Умба); «Осенью залом. Залом – это когда большая рыбина попадёт» (Чапома) [Мызников, 2021, с. 149].

Кру́пняк – ‘крупная семга’: «А о́сенью пойдё́т осе́ння называ́етса, осе́ння, кру́пняк, кру́пняк, шэсь, во́семь килогра́м приходит» (Умба) [Мызников, 2021, с. 219].

Листопа́дка – ‘сёмга, которую вылавливают в начале сентября’: «Потом пойдёт листопадка. В начале сентября. Ну, это такая небольшая рыба. Вообще живёт до трёх, трёх с половиной, четырёх с половиной, четырёх лет. Она такая листопадка. Вот как лист опадает. Точно так идёт сёмга» (Чапома) [Мызников, 2021, с. 240].

Осе́ння – ‘крупная семга, идущая на нерест’: «А о́сенью пойдё́т осе́ння называ́етса, осе́ння, кру́пняк, кру́пняк, шэсь, во́семь килогра́м прихо́дит» (Умба) [Мызников, 2021, с. 325].

Осе́нь – ‘семга, высокого качества, вылавливаемая осенью’ (Чапома); «Межонка, доходящая весом от 1 до 3,5 фунтов, не так жирная и вкусная, как осень, которая начинает идти осенью, с первых чисел августа месяца. Семга осень имеет уже значительно более нежное и ярко-красное мясо, а весом доходит от 6 до 10 и даже гораздо более фунтов» (Терск. Максимов; Поной. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 325].

По́зня – ‘некрупная семга, вылавливаемая поздней осенью’: «По́зня называ́етса у нас, она́ до са́мово льда, пока́ на мо́ре мо́жно, ло́вят» (Умба) [Мызников, 2021, с. 372].

Чи́стая сё́мга – ‘семга, высокого качества, вылавливаемая осенью’: «Осень или как её называют в Онеге чистая сёмга, начинает идти с первых чисел августа и продолжает свой ход до появления шуги» (Онега. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 546].

Классификация семги по местам вылова

Ва́рзуга – ‘семга, вылавливаемая в этой реке’: «Варзуга мясом заметно нежнее, а осенняя почитается лучшею из всех сортов беломорских» (Терск. Максимов) [Мызников, 2021, с. 64].

Ка́ндалакша – ‘семга, вылавливаемая близ Кандалакши’: «Поньгома и кандалакша – худшие из сортов этой рыбы» (Кем. Максимов) [Мызников, 2021, с. 176].

Кóла – ‘семга, вылавливаемая в этой реке’: «Кола, вылавливаемая по Мурманскому берегу, могла бы быть лучшею, но солится так скупо и небрежно, что расходится только между простым народом» (Кола. Максимов) [Мызников, 2021, с. 196].

Кузоменская семга: «Осенью, с Покровской ярмарки, кузоменская семга отправляется в Архангельск, Кемь, Шую, Сороку. Кузомень» (Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 223].

Мезе́нь – ‘семга, вылавливаемая в этой реке’: «Поной – сухая, без жиру. Мезень – также, и притом последняя мало вывозится из губернии» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 257].

Пóной – ‘семга, вылавливаемая в этой реке’: «Поной – сухая, без жиру. Мезень – также, и притом последняя мало вывозится из губернии» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 381].

По́ньгома – ‘Семга, вылавливаемая в этой реке’: «Поньгома и кандалакша – худшие из сортов этой рыбы» (Кем. Максимов) [Мызников, 2021, с. 382].

Порóг – ‘крупная семга, добываемая в реке Онеге’ (Оленица) [Мызников, 2021, с. 385].

Печо́рская сё́мга – семга, вылавливаемая в реке Печоре: «Нежную, мягкую, с белым жиром между каждым слоем мяса печорскую семгу можно почитать самым лучшим сортом этой рыбьей породы» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 455].

У́мба– ‘семга, вылавливаемая в этой реке’: «Сёмга-порог с лучшим засолом и таким же плотным твердым мясом, как умба» (Терск. Максимов) [Мызников, 2021, с. 522].

Дополнение. Рыбы – объекты прибрежного промысла

Рыба в берегу – ‘юро [косяк – А. С.] рыбы, плавающее на отмелых местах около берега, вблизи от берега’ «Подход рыбы в осенний и весенний рыбопромысловые сезоны в губах Белого моря для нереста к самому берегу, где она и промышляется рыбаками при помощи небольших сетей: мережи и перши – убегами или неводом сельдеником» (Повс.) [Дуров, 2011, с. 364].

Рыба в берегу – ‘промышляемая рыба на Сорокской, Сухонской и Шуерецкой губах’ (Сум., Колж.) [Дуров, 2011, с. 364].

Семужий промысел

Место лова

Промысло́вый бе́рег – ‘берег, на котором производилась ловля неводом’: «Вот берега́ были промысло́вые, здесь пото́м была́ зна́чить снача́ла арте́ль-то как она́ “Волна”, артель “Волна”». (Малая Сторона) [Мызников, 2021, с. 405].

Рыбалка – ‘место постоянного лова рыбы на губе в определенные рыбопромысловые сезоны’ [Дуров, 2011, с. 364].

Огоро́д – ‘огороженное место в море для ставного невода’: «А ставно́й – огоро́т тако́й и дыра́ , ды́рка, вхот. А од бе́рега идё́т пе́ресыпь называ́етса пе́ресыпь, пе́ресыпь. Од бе́рега идё́т пря́мо на середи́ну хо́да. Се́тка така́я, часть не́вода пе́ресыпь» (Умба) [Мызников, 2021, с. 313].

Мурманской берег, Мурман (измененные: Норман, Норманский). Так называется часть побережья Северного океана от мыса Святой Нос (у выхода из Белого моря в Северный океан) до границы Норвегии. На всем этом пространстве нет населенных местностей, а только устроены становища, посещаемые весною и летом промышленниками рыбы и морского зверя, известными под названием Мурманских промышленников или мурманщиков. Говорятъ: «ходили на Мурман промышляли на Мурмане» [Подвысоцкий, 1885, с. 94].

Сё́мужная река – сё́мужный – ‘изобилующий сёмгой’: «Рыболофством, в основном ловили рыбу. Речка жэ у нас была, сёмужная река» (Колвица); «Поездова́ли, поездова́ть называ́лось, лови́ть сё́мгу, о́чень мно́го бы́ло сё́мги, сё́мужья река́» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 454].

Тоня

Вода – ‘речной, озерный или морской участок для рыбной ловли, а также пай в рыбной тони отсюда выражение: продать воду, скупить воду — продать пли купить рыболовный участок или пай’ [Подвысоцкий, 1885, с. 15].

Тоня́ – ‘участок водоема с расчищенным дном для ловли рыбы закидным неводом; прилегающая к нему часть берега с различными постройками’: «На тоню ездили в Нёноксу» (Солза); «Тони у нас: Под плиту, При́волока – сюда́ тя́нут, Под ку́рик, Под моча́лище» (Дуброво); «А после́дние го́ды бы́ли сё́мужные тони́ , вот на Максимовом ру́чье, на Ива́новом ру́чье – там сёмгу ловили» (Колвица); «Живут на тоне всего-то три человека. Бригадир – звеньевой мужчина, он же кормщик, засольщик, сортировщик. И две женшины работают на веслах, ведут хозяйство, готовят обед, ремонтируют сети и ловушки» (Ковда) (Патраков, 2006) [Мызников, 2021, с. 503].

Рыбная изба

Балагáн – ‘шалаш из хвои или шатер из парусов на берегу моря для рыбаков, ожидающих лова’ (Беломор. Αρχ., 1929) [СРНГ, 2, с. 68].

Промысловая изба: «Имелись специальные промысловые избы, имелись также и лодки… ледянки, особого типа, для 3- 5-7 человек каждая» (Беломор. Ануфриев, 1918) – из иллюстрации к ледя́нка – ‘вид лодки’) [Мызников, 2021, с. 234].

Тоня́ – ‘избушка, жилище рыбака’: «А как станет сын на тоне жировать – ни одна рыба не уйдёт» (Порья Губа. СПМО, 1959); «Бе́гала г дя́де за три киломе́тра, называ́лась тоня́» Ви́долакша. На ска́лах поста́влены э́ти избу́шки» (Умба) [Мызников, 2021, с. 504].

Постройки для хранения промыслового инвентаря

Амба́р – ‘постройка для хранения и сушки рыболовных снастей (обычно на берегу)’: «Большы́е ко́рги называ́лись, вот Золотари́ха, на ней фсегда́ сушы́ли за́вяски, се́ти, щас ничево́ нет, амба́ры там стоя́ли. По бе́регу Ко́вды стоя́ли амба́ры, таки́е вот пря́мо, они́ ча́стью они́ стоя́ли на су́шэ, ча́стью они́ стоя́ли на мо́ре. К ним мо́жно бы́ло подъе́хать на ло́тке, и в э́тих амба́рах снасть рыболо́вную фсю сушы́ли, в э́тих амба́рах, мо́жно было подъхать на ло́тке на любо́й воде, как пра́вило, наве́рно – на по́лной» (Ковда) Амба́р – ‘постройка для хранения и сушки рыболовных снастей (обычно на берегу)’: «И игна́тьефский большо́й дом, то́жэ зажы́точный, то́жэ амба́р на берегу́ , два амба́ра было да фсё» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 37].

Амба́р – ‘постройка для хранения лодок’: «Амба́ры называ́лись, карбаса́ держа́ли» (Умба) [Мызников, 2021, с. 234].

Се́тница – ‘сарай для хранения рыболовных сетей, неводов и т.п.’ (Кузомень): «Ну избу́шки там, потом кро́ме избу́шок, где жы́ли, сара́и ра́зные, сетьни́цы называ́лись таки́е. Ну в них держа́ли э́ти невода́ да се́ти. Не́которые на столба́х деревя́нных, не́которые на земле́. Ну наве́рно повы́шэ, полу́ чче просу́шывали, или от э́тих от зверько́ф ра́зных… На тоне́ я по́мню, што се́тьница, амба́ры сара́и э́то в деревня́х» (Умба) [Мызников, 2021, с. 457].

Се́тница – ‘небольшой амбар на сваях для хранения сетей’: «Пойду ф сетницу спать» (Кашкаранцы. Меркурьев, 1979) [Мызников, 2021, с. 457].

Ледник

Ле́дник – ‘погреб со льдом для хранения свежепойманной рыбы’: «Было У́росозеро такое, сушы́ло зделано, кру́пну там, ле́дник был зде́лан, в колхо́зи, листво́й, в марте ме́сецэ льдо́м загружа́ли и соли́ли, а в ме́лкии ча́стики» (Нюхчозеро); «Там ле́дник ра́ньшэ был, лёт привози́ли, загота́вливали, фсё, ры́бу кла́ли» (Умба) [Мызников, 2021, с. 234].

Ле́дник – ‘строение для хранения заготовленного зимой льда и сбережения рыбы от порчи’ (Подпорожье. Онежский край) [Мызников, 2021, с. 234].

Место приемки и обработки рыбы

Амба́р – ‘постройка для хранения рыбы’ (Териберка) [Мызников, 2021, с. 234].

Факто́рия – ‘предприятие по приемке и обработке пойманной рыбы’: «У нас факто́рия своя была, вот щас дваццать пя́тый кило́метр» (Колвица); «Такая до́ра, кораблик такой называлса, и он собира́л вот э́тот уло́ф, привози́ли сюда́ , на э́ту факто́рию, и здесь они солили и отправляли куда-то» (Ковда); «В последствии он считался богачем, жил в г. Архангельске, имел несколько факторий по Мурману, свои пароходы»(Кушерека, Кучин); «С 50-х годов промысловый лов рыбы в Белом море прекращен. Закрыты все фактории – сооружения, где принималась и обрабатывалась рыба» (Ковда, Патраков, 2006). «Ра́ньшэ лови́ли в гу́пке сиги́ дак здава́ли их фсех госуда́рству, на факто́рию здава́ли» (Умба) [Мызников, 2021, с. 528]; «Вот день, значит, этот день, который идёт сёмга, значит, они снима́ют и ужэ́ несу́т ры́бу на факто́рию, здаю́т» (Колвица) – из иллюстрации к идет [Мызников, 2021, с. 112].

Ры́бная факто́рия – ‘предприятие по приемке и обработке пойманной рыбы’: «Там была́ ры́бная факто́рия и в за́пани вот э́ти собира́ли кошэли́ запо́рные на заводе» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 528].

Промысловые снасти

Сети и неводы

Га́вра – ‘рыболовная сеть с крупной ячеей’: «Гавры, невода, тайники, кильноты и завески употребляются при ловле семги перед устьями рек, отчасти в самих устьях по берегам заливов, главным орудием в реках служат заборы с тайниками, а в Поное – поезда» (Мурман. Гебель, 1909) [Мызников, 2021, с. 96].

Завя́зки – ‘ставная рыболовная снасть’: «И ставно́й не́вот и тя́гловый, и э́ти за́вяски. За́вяска по сравне́нию со ставны́м не́водом, она́ поме́ньшэ и полекче, и пото́м колхо́зники её́ люби́ли. Кандалакша. А мы на мо́ри завя́сками лови́ли. Мы лови́ли бо́йко, мы в волну́ лови́ли. На мо́ри как волна́, так на́ша сё́мга… И вот на э́ти якоря́ ста́вят, ростяга́ют завя́ски таки́ . Завя́ски называ́лись у нас тогда́. Невода́ми-то лови́ли, но ма́ло так, ле́том немно́шко, тя́гловым не́водом ловили» (Кузомень. Меркурьев, ТГП) [Мызников, 2021, с. 142].

Кильно́т – ‘небольшой ставной невод для лова семги у берега’: «Семга ловится как в гарвах и неводах, так в тайниках и заборах. Кильноты не часто видишь и то большей частью у колонистов норвежцев и финляндцев» (Мурман. Гебель, 1909) [Мызников, 2021, с. 187].

Катю́ша – ‘рыболовная снасть для ловли семги’: «Сё́мгу лови́ли, лови́ли её́ на катю́щу, тако́е сооружэ́ние небольшо́е, из двух э́тих доще́чек состои́т, они́ соединя́лися ме́жду собо́й, они́ ра́зной фо́рмы, заострё́но так, про́тиф тече́ние э́ти катю́шы, на ней дли́нный э́тот шнур, ну ско́лько хвата́ет там от бе́рега до бе́рега и крючки́ с нажы́фкой, когда́ та́щишь, она́ идё́т, подё́ргивает она́ идё́т про́тиф тече́ния и сё́мга хвата́ет э́ту нажы́фку и фсё. На крючо́к попада́ет» (Надвоицы) ) [Мызников, 2021, с. 182].

Обсýшная сеть – обсушно́й – ‘устанавливаемый при морском отливе (о рыболовной сети)’: «Сё́мга ло́вицэ ф сеть. У нас сьдесь ф посё́лке обсу́шные се́ти. При прили́ве попа́дё́, при отли́ве уш не попадё́» (Кола) [Мызников, 2021, с. 309].

По́езд – ‘небольшой невод’: «И пото́м поезда́ были у их таки́, поездовали. Поезда, как, как. Наро́т как бро́дит, так» (Кузомень); «Поезда были у каждого свои, их изготовляли из конопли и льна. Обязательно красили – дубили ивовой корой, потом продымляли в бане, чтобы не было запахов» (Потайболье. Онежский край); «Пу́нды таки́ бы́ли у е́тых, у поездо́ф-то. Назы́вались пу́нды – ко́жэй опшы́той ка́мень» (Варзуга. Меркурьев, ТГП); «А в реки́ лови́ли то́жэ, по́ездом называ́ли, по́ест. Така́я се́тка, трал ма́ленький. Две ло́тки, два грепца́, зна́чит, гребё́шь и два там ко́ршыка называ́лись» (Умба) [Мызников, 2021, с. 371].

Попла́в – ‘плавная сеть на семгу с редкой ячеей’: «Поплавом было выловлено от 18 до 200 пудов сёмги» (Харловка. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 383].

По́плавень – ‘плавная сеть на семгу с редкой ячеей’: «Каждый поплавень управляется при одной лодке или карбасе двумя лицами… Долгощельские крестьяне ловят сёмгу поплавнями с довольно редкими ячеями, которые свободно выбрасываются поперек реки… и в таком положении промышленники плывут с ними» (Долгощелье. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 383].

Заколы

Забо́р – ‘рыболовный закол’: «В ре́ку забор ставили из края в край из веток с осины и берёзы, два километра выше в Пележме реке» (Солза); «В заборе решётки связываются» (Тамица); «Заборы устанавливали, ко́зла делали, на козлы камни, сходы сделаны» (Сумский Посад); «Сама поездовала, попало 3 сёмги, одна на 29 килограммов, сдали, а потом ничего не попало. Поездовали ниже забора» (Потайболье. Онежский край); «Забо́р, ко́льями фсё закры́то, мерё́жы ста́вили. Вот она́ идё́т, не пройдё́т ми́мо, мерё́жа, одна́ фтора́я, тре́тья» (Умба); «Забор устраивается, смотря по местным условиям, раньше или позже летом, следующим образом. Поперек реки ставится ряд козел, устроенных из двух рядов заостренных на нижнем конце бревен, щипов, с расщепами в выходящих из воды концах бревен. В расщепы щипов вставляют горизонтальные бревна, носящие название перекладин. Щипы укрепляются ногами, т. е. двумя вбитыми наклонно бревнами. Сходящиеся вне воды концы ног и выдающиеся из-за перекладины концы щипов обвивают вицами (прутьями вербовыми или еловыми, или же весьма вязкими тонкими разветвлениями корней ели). Каждая пара щипов с 4-мя ногами и перекладиной образует голову. На конце перекладин делаются с каждой стороны по две зарубки, в которые вставляют сляги, т. е. жерди, то перекинутые с одной перекладины на другую, то воткнутые в дно реки, для образования основания для решетки, устроенной или из щитов из дранок, или из переплетов» (Мурман. Гебель, 1909) [Мызников, 2021, с. 122].

Тайни́к – ‘отделение в рыболовном заколе из жердей пятиугольной формы, куда попадает рыба’: «Гавры, невода, тайники, кильноты и завески употребляются при ловле семги перед устьями рек, отчасти в самих устьях по берегам заливов, главным орудием в реках служат заборы с тайниками, а в Поное – поезда… Эта решетка, которая специально преграждает путь рыбы, называется тарьей. Промежуток между торчащими в разные стороны концами сляг переплетается, и образованный таким образом двугранный угол заваливается камнями, с целью сделать забор по возможности устойчивым; над ним из досок устраивается подобие мостика. В тарьях оставляются промежутки – нерши, и над ними строится помост. В этой нерше устраивается тайник, из которого рыба выйти уже не в состоянии и вынимается через известный промежуток времени. Тайники делаются пятиугольной формы из жердей, скрепленных между собою вицами» (Мурман. Гебель, 1909) || «Рыболовная снасть для ловли сёмги» (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 495].

Хоботúстая сетка – ‘большая глубокая рыболовная сеть’ [Куликовский, 1898, с. 128].

Элементы строения сети

Защёчина (заще́чина) – ‘прямая боковая часть, одно из двух крыльев рыболовной сети’: «Сё́мга захо́дит, она, говоря́, сперва ́ в зашшо́чины уда́рила. Зашшо́чина – у тайнико́ф, у рыбако́ф. Зашшо́чины у тайника ́ – захо́т с кутово́о двора́. Ворота ́ – ф це́нтре, а по о́бе сто́роны – зашшо́цины, головянна ́ и бережна ́ зашшо́цины. Одна ́ была ́ в зашшэ́чины, би́лась де́ -то, а не зашла́» (Прим.) [АОС, 21, с. 296].

Хóбот – ‘часть сети’: «Это матица в неводе, а хобот там, туда и тянут там, туда и тянут; рыбы из хобота в матицу заходит» [СРНГ, 6, с. 725].

Промысловые суда

До́ра – ‘промысловая вёсельно-парусная лодка грузоподъемностью около пяти тонн’: «Доры – пять тонн, карбас – полторы-две, дора – восемь метров длины, борт – один метр, шырина два с половиной метра, шла на вёслах и под парусом» (Сальнаволок); «До́ра – пять тонн, два паруса» (Тамица); «Такая до́ра, кораблик такой называлса, и он собира́л вот э́тот уло́ф, привози́ли сюда́ , на э́ту факто́рию, и здесь они солили и отправляли куда-то» Ковда); «Раз в неделю, а может в месяц, приходит дора с фактории или колхозный мотобот: привозят продукты и забирают пойманную и засоленную рыбу» (Ковда. Патраков, 2006) [Мызников, 2021, с. 122].

Ка́рбас – ‘большая рыбацкая лодка’: «В который ка́рбас в один со́чат саком, потом в другой, до полторы тонны рыбы» (Шижня); «Карбаса́ шести-семиметровые» (Сальнаволок) «Карбас - 3,5 тонны водоизмещением, один парус» (Тамица. Солозеро); [Мызников, 2021, с. 178]; Бы́ли на тоня́х, а так на карбаса́х, пойма́ем и сра́зу на факто́рию. В Лебеди́хе, там сё́мгу лови́ли. Ле́том ужэ́ туда́ к Большо́му [Баренцевому – А. С.] мо́рю» (Колвица) [Мызников, 2021, с. 264].

Мото́р-бот – ‘небольшое рыбацкое судно с двигателем’: «На палубных ботах промысел производится с маленьких лодок, так называемых дорах…, а на беспалубных мотор-ботах, которые дешевле в постройке, промысел производится прямо с бота» (Мурман. Берег. ИАОИРС) [Мызников, 2021, с. 267].

Подъе́здка – ‘небольшая лодка’: «Ло́тки обы́чно бы́ли, подъе́ски лотки, три ме́тра с полови́ной, подъе́ски там, дво́е е́ле гребё́шь, а ка́рбас ужэ́ дво́е тут сидя́т гребу́т, вза́ди рули́т, тожэ помогает вот так» (Умба) [Мызников, 2021, с. 370].

Технологии промысла

Сиде́ть на то́нях – ‘постоянно находиться в местах лова рыба в период лова’: «А мы на то́нях-то сиде́ли, вот сёмгу-то лови́ли, дак фсё ведь на вёслах ездили, а теперь вот ы, вот эты годы уж не сидят на тонях, а фсё на мото́рках» (Ковда) [Мызников, 2021, с. 503–504].

Берегóвой промысел – ‘промысел рыбы в прибрежной полосе морского залива, возле берега иди у прибрежных островов в море’ || ‘промысел местного, беломорского, значения, называемый так в отличие от океанского Мурманского трескового промысла’ (Беломор., 1929.) [СРНГ, 2, с. 245–246].

Омё́т – ‘охват неводом какой-л. части водоема при его запуске’: «Карбаса раздвигаются, кормовые выметывают невод, причем в начале выметывания карбаса стараются разъехаться шире, чтобы шире вышел омёт, а кконцу подъезжают близко друг к другу… Бухают вёслами, шестами, чтобы не дать выйти из омёта всей охваченной неводом рыбе, а загнать ее в матицу» (Сорока. ИАОИРС); «Сейчас же густо навалилась рыба, омет полон стал» (Кольск. Визе, 1917) [Мызников, 2021, с. 320–321].

Поездова́ние – ‘ловля рыбы небольшим неводом (поездом)’: «Когда сёмга не шла, тогда начиналось поездование. Все кто поездовал, улов сдавали приемщикам за деньги, но и для себя тоже оставляли. Рыбу солили, и её хватало с осени до весны» (Потайболье. Онежский край) [Мызников, 2021, с. 371].

Трудовые функции занятых в промысле

Сё́мужник – ‘рыбак, занимающийся ловом семги’: «Сёмужники – рыбаки, в порагах на быстром течении ловили сёмгу» (Сальнаволок) [Мызников, 2021, с. 454].

Берéжник – ‘работник при семужьем лове, идущий поберегу с клёчью в руках, между тем как другие работники ташут невод лодкою’ (Онеж., Кем., Кол.) [Подвысоцкий, 1885, с. 6].

Ко́рщик – ‘рыбак, управляющий ходом лодки; старший на судне, в лодке’: «Греби держат за борта лодки одной рукой, один табанит, а другой гребет. Лодки разворачиваются против течения, а в это время корщики управляются с сёмгой. Если сёмга попадёт в этот угол, то этот корщик берёт, а если в тот, то тот. Корщик держит рихкому в левой, веревку держат правой. Если поезд с правой стороны. Рихкома держится на уровне груди. Правая рука опущена…Корщики сёмгу били… большого диаметра, берёзовой… Зимой в полыньях ловили сёмгу поездом, один корщик в лодке, а другой идёт по краю льдины» (По тайболье. Онежский край); «Я смо́лоду ко́ршыком, милый, ходил» (Захребетное. Меркурьев, ТГП) [Мызников, 2021, с. 210].

Гребе́ц – ‘человек, гребущий веслом, веслами’: «Рыбачат когда, в одной лодке трое и в другой трое: гребец, кормщик взади, носовщик с шестом в летнее время» (Шижня); «В карбаса́х было четверо грепцоф, четыре пары вёсел и ко́рмчий» (Колвица); «Три вот скаме́йки большы́е таки́ широ́кие, потому́ што шэсь челове́к грепцо́в» (Княжая Губа); «Две ло́тки, два грепца́ , зна́чит, гребё́шь и два там ко́ршыка называ́лись» (Умба) Гре́бщик, м. То же, что гребец (I). Хотите на карбас гребщиками? Соловецк. о. (ИАОИРС). Гре́бь (I), м. То же, что гребец (I). Греби держат за борта лодки одной рукой, один табанит, а другой гребет. Лодки разворачиваются против течения, а в это время корщики управляются с сёмгой. Если сёмга попадёт в этот угол, то этот корщик берёт, а если в тот, то тот. Потайболье (Онежский край) [Мызников, 2021, с. 108].

Приё́мщик – ‘работник, принимающий на хранение, отправку куда-либо что –либо пойманное, заготовленное’: «Когда сёмга не шла, тогда начиналось поездование. Все кто поездовал, улов сдавали приемщикам за деньги, но и для себя тоже оставляли. Рыбу солили, и её хватало с осени до весны» (Потайболье. Онежский край) [Мызников, 2021, с. 396].

Фактори́ст – ‘владелец или руководитель фактории’: «Семга была продана на месте фактористу по 9 руб. пуд. На долю каждой шняки, которых в неводе состояло 9, пришлось более, чем по сто рублей» (Харловка. Яреньгин) [Мызников, 2021, с. 528].

Топонимы

Семужья – река, сельское поселение Ловозеро, Мурманская область.

Семужная – остановочный пункт. Сельское поселение Корзуново, Печенгский муниципальный округ, Мурманская область.

Сёмжа – деревня, ранее Филатовская слобода (местные краеведы выводят от сёмужья [Гринбанд Н.]), Мезенский муниципальный округ, Архангельская область.

Золотари́ха – ‘название небольшого острова’: «В устье реки Ковда находится крохотный островок Золотариха. На нем стояли вешала, и сушили невода и сети» (Ковда. Патраков, 2006).

Вешняк – остров: «На берегу находится 6 станов; при них 30 шняк вешняков и 6 летняков, 4 лодьи и 1 шкуна Кемского уезда, и 4 раньшины Онежского уезда» (Мурман. Руднев) [Мызников, 2021, с. 440].

Микротопонимы

Названия тоней

Амбарчик – тоня [Кабинина, 2011, с. 190].

Бе́лый ка́мень – ‘название тони’ [Мызников, 2021, с. 543].

Глиняный камень – ‘название тони’ [Мызников, 2021, с. 245];

Жирнуха – тоня, ‘богатая тоня’ [Кабинина,2011, с. 190].

Иваньковская тоня – микротопоним. Окрестности урочища Кереть, Плотинское сельское поселение, Лоухский район, Республика Карелия.

О́стров – ‘название тони’ [Мызников, 2021, с. 327].

Пога́на ко́рга – ‘название тони’: «Вон тоню Погана-корга никак сейгод за рубль в лето продали. На ней ничего не уловишь, хоть век сиди» (Кузомень. Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 327].

Сáтанцы (от фин. satama – ‘гавань’) – тоня. Летняя Золотица, Архангельская область [Кабинина, 2011, с. 153].

Названия становищ и рыбных изб

Ры́нда – ‘старинное становище в устье реки’: «Становище Рында. Небольшая бухта, закрытая от всех ветров маленькими островками, большая часть которых закрывается полною водою. В бухту могут входить и стоять на якоре только мелкосидящие суда, и то на обсушке. В нее впа- 440 дает река Рында, в которой ловят семгу и песчанку для наживки. На берегу находится 6 станов; при них 30 шняк вешняков и 6 летняков, 4 лодьи и 1 шкуна Кемского уезда, и 4 раньшины Онежского уезда» (Мурман. Руднев) [Мызников, 2021, с. 439–440].

Кузьминские Новинки – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Кузьмина – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Подкузьминская – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Рвы – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Синюха – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Лиходеевка – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Красная – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Большевик – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Пролетарка – рыбная изба, Терский берег Белого моря.

Комментарии

Промысел проходных рыб, объединяющий речное и морское рыболовство Прибеломорья и Кольского Севера, можно рассматривать как вид прибрежно-морского природопользования. С ним связан обширный пласт диалектной лексики, многократно становившийся объектом изучения диалектологов и этнографов. Систематизация народных производственных терминов достаточно легко строится по аналогии другим промысловым терминосистемами. Выделяются группы терминов и сопутствующей лексики, характеризующие объекты добычи по полу, возрасту, сезону и месту лова, по вкусовым качествам, а также признакам, применяемые в торговой практике (деление по длине на крупные, средние и мелкие; упитанности – тощие, средней упитанности, хорошо упитанные; степени жирности – тощие, средние жирные, жирные). На основании экономико-географического подхода выделены группы слов, обозначающих места локализации промысла, объекты инфраструктуры, технологию, орудия лова и обработки.

Состав лексики свидетельствует о высоком уровне гидрологических знаний, который позволял промысловикам выбирать адекватные способы и средства лова – см. иллюстрацию к лексеме га́вра – ‘рыболовная сеть с крупной ячеей’: «Гавры, невода, тайники, кильноты и завески употребляются при ловле семги перед устьями рек, отчасти в самих устьях по берегам заливов, главным орудием в реках служат заборы с тайниками, а в Поное – поезда» (Мурман. Гебель, 1909) [Мызников, 2021, 177]. Об «интуитивной» экологической грамотности населения свидетельствует ряд правил, позволявших сохранять популяции промысловых видов: «…если шла икря́нка, тут жэ с невода достаю́т, она ещё жыва́я – её выпускали в море, никогда икря́нку не брали» (Колвица ) – из иллюстрации к икря́нка – ‘самка семги с икрой’ [Мызников, 2021, с. 169]. Бесконтрольный вылов семги во время нереста осуждался: «Вот дере́вня есть То́рма, там сё́мга нерести́тса была́. Дак уша́там, уша́там лови́ли, фсё во́рофски» (Кулогора) – из иллюстрации к нерести́ться – ‘метать и оплодотворять икру’ [Мызников, 2021, с. 295].

Следует отметить, что в восприятии информантами промысловых рек и мест, а также жителей других поселений, проявляется характерное для носителей традиционной культуры деление пространства на свое и чужое: «…с будущего года местные крестьяне подумывают ловить летом лохов уже не только в одной своей Варзуге, но и в чужой реке [подчеркнуто мною – А. С.]– Поное» (Терский берег. Попов, 1914) – из иллюстрации к лох – ‘семга после нереста’ [Мызников, 2021, с. 245]. Свои тони и их названия рыбаки хорошо знали, часть микротопонимов сохранились в говорах до настоящего времени: «Там Гремя́ха тоня́ была, на той стороне́ была́ э́то Берё́за, дальшэ пото́м Гли́няный ка́мень, тоня́ ра́ншэ была́» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 245]; «На побережье Порьей губы было 12 тонь – Черняха, Глубокая, Белый Камень, Наумиха, Ильинская, Которанская, Ильинская Луда, Екоканда, Рошутина, Плешковая, Быструха, Никольская (Порья Губа) – из иллюстрации к Черня́иха – ‘название губы’ [Мызников, 2021, с. 543]. Микротопонимы образуют бинарные оппозиции по типу богатый / бедный: Жирнуха – Пога́на ко́рга; фиксируют состав отложений (Глиняный камень); несут сакральную символику (Никольская, Ильинская Луда). В микротопонимии берегов Кольского полуострова многочисленны названия рыбных изб, включая появившиеся в советский период (Большевик, Пролетарка).

С большой ролью рыбных промыслов в хозяйстве Беломорья может быть связано появление нового значения у севернорусского термина ша́лга – 'место рыбной ловли': «Ловлю рыбу в твоей шалге» (Терск., Умба. КСРГК). В континентальной части региона чаще фиксируются значения ‘лес’ ‘большой массив леса’, в говорах региона – ‘делянка, участок лесной площади, поросший лесом, пригодным для рубки и заготовки дров’ (Повс.) [Дуров, 2011, с. 441].

Модельные объекты

Краеведческие музеи Архангельска, Беломорска, Умбы, Кандалакши и др.

Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина». Городское поселение Умба, Терский район, Мурманская область.

База отдыха «ГАВАНЬ», пгт. Умба, Терский район, Мурманская область.

Посещение модельных объектов

Сезон лицензионного лова атлантического лосося на семужьих реках начинается в мае. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается использование сетей, ловушек, крючковых орудий вылова, имеющих электрический привод; установка заколов, завалов и других видов заграждений, а также подводная охота в реках и ручьях со всеми притоками, в которых нерестится семга.

Источники информации

Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна / Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 мая 2021 г. N 292 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/400833905/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lvbay7asmk868864745.

Бернштам Т. А. Рыболовство на русском Севере во второй половине XIX – начале XX в. (по коллекциям и архивным материалам этнографических музеев Ленинграда) // Из культурного наследия народов России: Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1972. Вып. XXVIII. С. 63–98.

Бернштам Т. А. Сёмужий промысел поморов Зимнего берега Белого моря во второй половине XIX - начале XX в. // Вопросы аграрной истории. Вологда, 1968. С. 337–344.

Гидрографическое описание северного берега России. Части 1 – 2. / сост. капитаном-лейтенантом М. Рейнеке в 1833 г. Ч. 1: Белое море. 1883. 562 с.

Гринбанд Н. Топонимы Мезенского района. [Электронный ресурс] URL: https://proza.ru/avtor/vikagaleva (дата обращения: 11.04.2023).

Ильмаст Н. В. Жизненный цикл рыб: учебное пособие для студ. биол. и агротехн. спец. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 35 с. URL: Microsoft Word - обл.ж.ц. (aquacultura.org).

Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского Поморья. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. 342 с. URL: [Kabinina,_Nadezhda_Vladimirovna]_Substratnaya_top(libcats.org).pdf - Яндекс Документы (yandex.ru).

Комаров Д. А. Терский берег и тоня Тетрина. [Электронный ресурс] URL: https://livingheritage.ru/brand/murmanskaya-oblast/istoriko-etnograficheskij-kompleks-tonya-tetrina (дата обращения: 11.04.2023).

Начало рыболовного сезона в реках бассейна Белого моря / Умба-лучший отдых. База отдыха «ГАВАНЬ» (vk.com). [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/wall-73312832_606?ysclid=lvb7hpgs5h74924931 (дата обращения: 11.04.2023).

Попов Г. П., Давыдов Р. А. Морское судоходство на Русском Севере в XIX — начале ХХ в. Книга первая. Екатеринбург – Архангельск: ИЭПС УрО РАН, 2003. 248 с.

Сёмга / Большая российская энциклопедия - электронная версия (bigenc.ru). URL: https://old.bigenc.ru/biology/text/3547048?ysclid=lvan9rp2jz892722608.

Село Поной. Снимки из прошлого / Ловозерье - Ретро - Село Поной (lovozerie.ru). [Электронный ресурс] URL: https://lovozerie.ru/foto/retro/143-selo-ponoj.html (дата обращения: 11.04.2023).

Словарь названий морских промысловых рыб мировой фауны /Линдберг Г. У., Герд А. С., Расс Т. С. /Под ред. Л. С. Бердичевского. Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1980. 562 с.

Соловецкий морской музей — традиционные судостроение, мореходство, поморские промыслы, морская история Соловецкого монастыря (solovki.info) http://museum.solovki.info/?action=page&id=4

Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов: краткий курс лекций для студентов IV курса направления подготовки 38.03.07 Товароведение / Сост.: М.Э. Карабаева // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». Саратов, 2016. 37 с. URL: 14721403568.pdf (vavilovsar.ru).

Составители словарной статьи

Соколова А. А.