Течение при зарастании русла

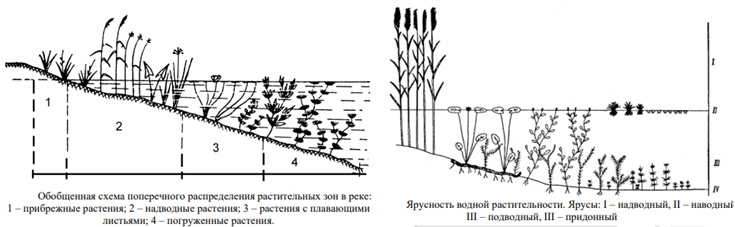

Зарастание русла – постепенное заполнение русла реки и ее водной поверхности водорослями и макрофитами – высшими водными растениями, к которым относятся следующие экологические группы:

1) погружённые макрофиты, многоклеточные водоросли (Уруть мутовчатая, Элодея канадская и др.);

2) гидрофиты, свободно плавающие в толще воды (Ряска трехдольная, Пузырчатка обыкновенная и др.);

3) укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями (Кубышка желтая, Кувшинка чисто-белая, Рдест плавающий, Гречиха земноводная и др.);

4) водно-болотная группа (гигрогелофиты) – растения уреза воды, способные произрастать на прибрежных отмелях с глубинами 0,2–0,4 м (Калужница болотная, Осока острая, Сабельник болотный, Сусак зонтичный, Хвощ речной);

5) воздушно-водная группа или гелофиты (Тростник обыкновенный, Рогоз узколистный, Камыш озерный).

Сезон зарастания (вегетации водной растительности) условно разделяют на три периода:

– период роста водной растительности, в течение которого ее влияние на связь между расходом и уровнем постепенно увеличивается (начало приходится на конец спада весеннего половодья или начало летней межени, когда температуры воды стабильно повышается до 8–10 С);

– период относительно стабильного состояния (обычно наиболее продолжительный);

– период отмирания водной растительности, в течение которого ее влияние на связь между расходом и уровнем воды уменьшается; полное отмирание водной растительности обычно происходит при появлении ледяных образований, в ряде случаев завершается даже в условиях ледового режима.

Зарастание мелководий характерно для больших и средних рек в области умеренного климата. Процесс развивается под влиянием комплекса климатических, геоморфологических, гидрологических и гидродинамических условий. При зарастание большей части мелководья шероховатость русла увеличивает в три – четыре раза, что ведет к снижению скорости водного потока. На малых реках формируются бочажинные русла с чередованием расширенных участков (бочажин) и узких мелководных проток среди зарослей водной растительности. Зарастание влияет на пропускную способность русел, нарушает однозначную связь между расходом и уровнем воды, способствует аккумуляции наносов и обмелению рек вплоть до полного исчезновения водотоков 1–2 порядка [Чалов, 2022, с. 39]. Величина гидрологического сопротивления зависит от фазы развития водных растений: растет по мере увеличения массы растений и уменьшается вследствие их старения, полегания и срыва [Баркович…, 2001; Векшина, 2004].

Развитие водной растительности имеет негативные последствия: быстрое заиление и обмеление рек, заболачивание пойм, ухудшение качества воды, затруднение водоснабжения.

Фотогалерея

Народные термины

Зарастающее русло

Заводúна – ‘часть реки или озера с замедленным течением’: «В заводинке и растут бульбочки, вода тихо течёт» (Хв.) [НОС, с. 275].

Затрéстье – ‘место в реке, озере, заросшее осокой, тростником’: «Затрёсье у нас такое, километра по два, трестой заросло» (Вож. Якун.) [СВГ, 2, с. 156].

Лимáн – ‘речной или озерный залив, пересыхающий летом, с большим количеством болотной травы’ (Новг.) || ‘Заросль в воде’: «Какой лиман у реки густой» (Бор. Ст.) [НОС, с. 507–508].

Задавить – ‘покрыться растительностью, зарасти’: «Задавило травой всё озеро, раньше не то было» (К-Г. Навол.) [СВГ, 2, с. 112].

Заводь с медленным течением и зарастающим руслом

Букля – ‘небольшой изогнутый глубокий залив, излучина, рукав реки, вымоина у берега реки, озера’: «Пока густа трава не делайецца, дак в букле-то рыбу ловя, йесьли трава-то в букле, дак рыба заходя» [АОС, 2, с. 170].

Заводúна, заводúнка – ‘часть реки или озера с замедленным течением’ (Бор.): «А где тиш е, так заводинка: мы у заводинки и ловили рыбу» (Мал.); «Вода бежит и вот забежит в тихое местечко — заводинку» (Ст.); «В заводинке и растут бульбочки, вода тихо течёт» (Хв.) [НОС, с. 275].

Бочáг – ‘заводь’: «Ноне в бочагах и рыбы-то нет» (У-К. Нов.); «В рекё лешшы есь, а в бочагах и шшуки водятся» (Сок. Прокоп.); || ‘Излучина реки, вымоина у берега, поросшая травой': «Хорошой денёк-от, дак всё боцяги косят» (Баб. Плеш.); «Сёно-то с бочага только овцам йсь. Бочаг уж без нас выкошен» (Баб. Шон.) [СВГ, 1, с. 42].

Водоросли

Рясы́ – 'водоросли' (Пск., 1912-1914; Черепов. Новг.) [СРНГ, 35, c. 354].

Шо́льга – ‘водоросль’: «Шольгу слыхала, ростёт на Онеге» (Анциферовский Бор) [Мызников, 2021, с. 556].

Шо́льга – 'водоросли' (Каргоп. Нокола; Онеж. Анциферов Бор; Плесецк. Пекшлахта; Кирил., Междуречен., Пыщуг. Крутая); шольга́ – 'водоросли' (Пудож. Корбозеро; Плесецк. Пекшлахта; Вожегод. Углы); шульга́ – 'водоросли' (Каргоп. Архангело, Лекшмозеро, Сорочинская; Вожегод. Углы); шо́льдига – 'водоросли' (Подпорож. Юксовичи); Шо́леник - 'водоросли' (Вашк.) [Мызников, 2019, с. 394].

Гидрофиты, свободно плавающие в толще воды

Плавúна – ‘водная растительность’: «А если мусарам ряка пакрылась, травой, гаварят: «Ой, какая плавина заплыфшы» (Беж.) [ПОС, 26, с. 206].

Лягýшечье крошево – ‘растение ряска’ (Бор.) [НОС, с. 462].

Ря́са́ – 'растение Jemna L., сем. рясковых, ряска' [СРНГ, 35, c. 354].

Ря́са – ‘плавучее растение, листочки которого затягивают поверхность воды; ряска’ (Ст., Новг., Чуд.) [НОС, с. 1051].

Укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями

Бульбочка —‘прикрепленные растения с плавающими листьями (кувшинка, кубышка)’: «Бульбочка – квиток такой в заводинке ростёт, бульбочки и беленьки, и жёлтеньки, самоварчиком таки» (Хв.) – из иллюстрации к квит к – ‘цветок, цветущее растение’ [НОС, с. 379].

Кувши́нка – ‘водное растение желтая водяная лилия (кубышка желтая – А. С.)’: «Кувшынка жёлтая в озере, лилия – белая» (Большая Кудьма) [Мызников, 2021, с. 222].

Ку́рушка – ‘белая лилия (кувшинка белая – А. С.)’: «В заводи курушки растут» (Пуд.) [СРГК, 3, с. 71].

Ку́рушка – 'водная лилия, кувшинка' (Беломор., Каргоп., Вашк.); 'растение желтая кубышка' (Прионежье) [СРГК, ].

Ку́рушка – 'растение желтая кубышка' (Прионеж.) [СРНГ, 1970, с. 16, с. 147].

Ли́лия – ‘водное растение сем. кувшинковых белая водяная лилия (кувшинка белая)’: «Кувшынка жёлтая в озере, лилия – белая» (Большая Кудьма) [Мызников, 2021, с. 238].

Лопшарь – ‘водная лилия (кувшинка белая)’: «Лопшари в воде» (Солозеро) [ Мызников, 2021, с. 244].

Ря́са – 'растение Potamogeton L., сем. рдестовых, рдест, заросли этого растения в реке, озере и т.п.' (Пск., 1912-1914. Пск., Новг.) [СРНГ, 35, с. 354].

Ряса́ – 'рдест' (Черепов. Новг., 1853); ря́сы – 'рдест' (Пск., 1969) [СРНГ, 35, с. 354].

Растения воздушно-водной группы

Ря́са – ‘водное болотное растение семейства осоковых; озерный камыш, куга’: «Ранние годы коровы-то в реку и рясу дерут, ситу то» (Мош. + Хв., Ок.) [НОС, с. 1051].

Камы́ш-трава́ – ‘Рогоз’: «Камыш-трава была выше головы» (Сумский Посад, РНСКП) [Мызников, 2021, с. 176].

Треста непроходная – ‘о густых зарослях камыша’: «Треста непроходная, это трава у озера на сплавах растет» (Новг., 1995) [СРНГ, 45, с. 56].

Бурловка – ‘камыш’: «Бурловка по берегам рек обычно растёт и в воде, очищенную её и есть можно» (Иод.) [НОС, с. 83]

Сúта – ‘озерный камыш; куга’: «Лиманов много на острове, там сита растёт. Музга и сита там» (Мст.); «В реки ещё сита росла, и говорили: «Пойдёмте ситу ловить». Она не горькая, не сладкая, с палец толщины» (Бат.); «Сита — это трава, этой травой оплетали стулья. Это высокая, круглая, трава» (Лычк.); «Сита — трава, которая растёт в воде, напоминает камыш, корни едят» (Хв. + Дем., Ст., Шим.) [НОС, с. 1087].

Ситняк – ‘камыш’: «Ситняк — камыш. Раньше озеро здесь было, а потом осушать стали да. и бросили, заболотилось всё, ситняк вырос» (Волх. + Ст.); «Ситняк. — камыши в озёрках» (Ст.) [НОС, с. 1087].

Сытьё – ‘озерный камыш’»: Балаш — сытьё тако зелёное, а тростник белой, с метёлкой. Балаши есть, балашняг, сытьё ещё зовут. Бывало, маты и ребятишки плели из сытья. Сытьё, оно мягкое. Сытьё-то, бывало, накосишь и соберёшь, а лозу-то ножом надо резать» (Ст.) [НОС, с. 1175].

Треста – ‘камыш’: «Треста в болотине, по берегам рек» (Уторг.); «Треста — камыш» (Мош.); «Треста непроходная, это трава у озера на сплавах растёт» (Ок. + Новг., Хв.) [НОС, 1201]

Цыганки – ‘растение камыш (рогоз – А. С.)’: «Выросши там цыганки, пух с них получается» (Мар.) [НОС, с. 1265].

Топонимы

Треста – болото, Кирилловский муниципальный округ, Вологодская область.

Затресье – урочище, Приморский муниципальный округ, Архангельская область. Устье реки Уны, Унская губа Белого моря.

Комментарии

В гидрологии процессу зарастания русел рек уделяется большое внимание. Используются понятия свободное состояние русла, зарастающее русло, выделены периоды вегетации водной растительности. В народной терминологии нашли отражение условия, при которых идут процессы зарастания русла (медленное течение), их локализация (заливы, пересыхающие водоемы), состав водной растительности: «В заводинке и растут бульбочки, вода тихо течёт» (Хв.) – из иллюстрации к заводинка – ‘часть реки или озера с замедленным течением’ [НОС, с. 275]. В определениях терминов, данных диалектологами, могут быть смешаны камыш и рогоз: «Он потом сделается стулом [комком] таким (пух из камыша)» (Мар.) [НОС, с. 1152 ]. Отметим, что пух дают соцветия рогоза. Зарастающие водотоки противопоставляются свободным от растительности: чисто – ‘без травы, водорослей (о водоёме)’: «Осо́бенно у нас в о́зери, У́льмасови бы́ло ли́ма, потом этом в Нё́кшала́мбины, в Дома́шней реки́ , а так фсё чи́сто» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 546].

Модельные объекты

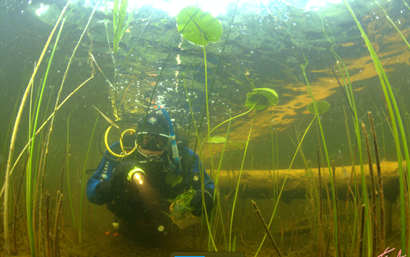

Верхнее течение реки Оредеж с зарастающим мелководьем. База практик РГГМУ «Даймище»

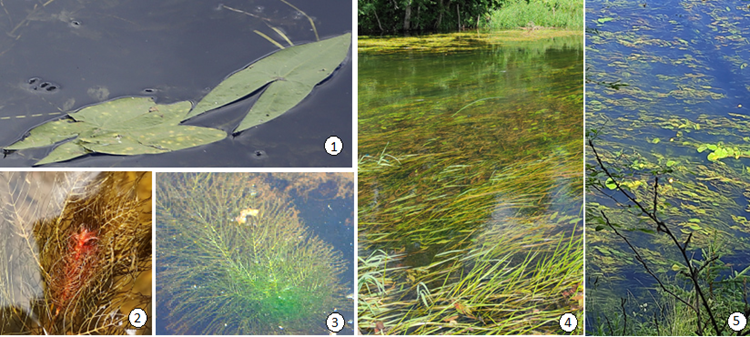

Макрофиты в зарастающем русле Оредежа: 1 – Стрелолист обыкновенный; 2, 3 – Уруть мутовчатая; 4 – зарастания русла полупогруженными растениями; 5 – зарастание русла растениями с плавающими листьями.

Источники информации

Векшина Т. В. Гидравлические сопротивления русел рек, зарастающих растительностью // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2010. № 15. С. 19–26.

Оперативный учет стока на водотоках. Методы обработки наблюдений за уровнями и расходами воды. СПб.: ФГБУ «ГГИ», 2018. 107 с.

Лапиров А. Г. Экологические группы растений водоемов // Гидроботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидроботанике (п. Борок, 8—12 апреля 2003 г.). Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2003С. 3– 22. URL: https://www.ibiw.ru/download/312366.pdf.

Чалов Р. С. Толковый терминологический и понятийный словарь-справочник по русловедению. М.: МГУ, 2022. 142 с.

Янин В. П. Геохимия речной эпифитовзвеси в зоне влияния промышленного города. М.: НП «АРСО», 2020. 139 с.

Vava S. URL: Река Кубена. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=TGYuUR-Tsp-y-I-kgZD-BQ&image_size=XL.

Александр Ф. Река Луда в деревне Луда. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=_mgV34689g-dwy5FeZfPBg&image_size=XXL

Урочище Затрестье, Приморский муниципальный округ, Архангельская область

Составители словарной статьи

А. А. Соколова