Верховодка

Верховодка

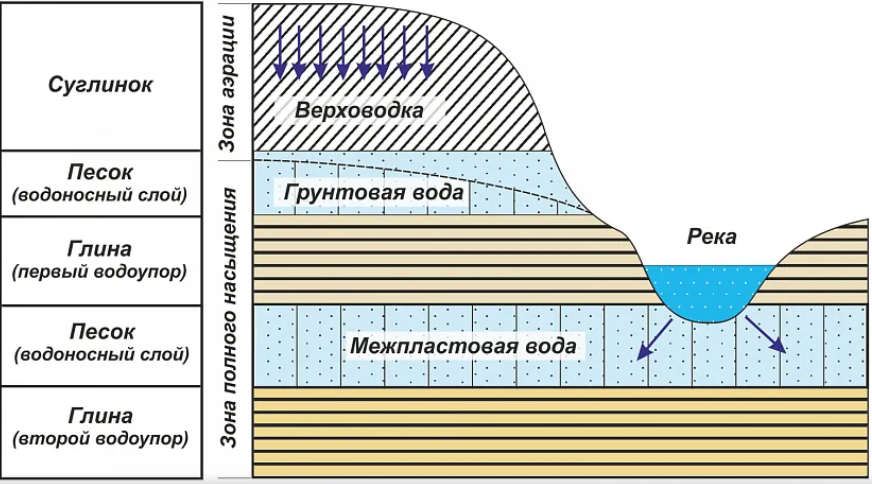

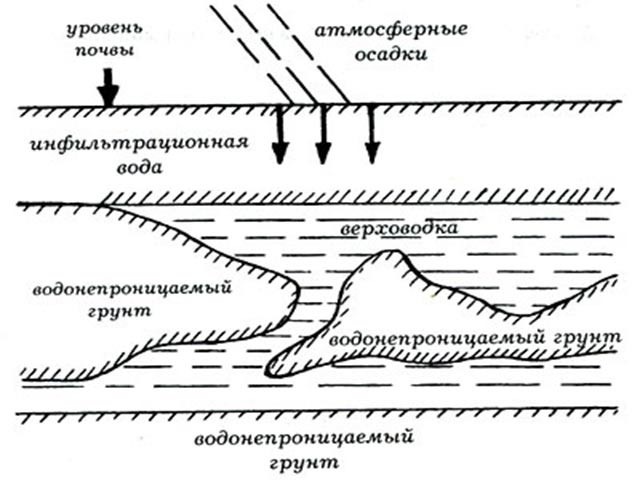

Верховодка – ближайшие к поверхности подземные воды, уровень которых не имеет сплошного распространения и не постоянен во времени. Верховодка может распространяться до глубины 5,0 м. В широком смысле верховодкой именуют все свободные воды зоны аэрации. В более узком значении под верховодкой понимают I) воды, приуроченные к поверхности небольших линз водонепроницаемой породы среди проницаемых пород в зоне аэрации; если приток воды с поверхности прекращается, верховодка постепенно растекается по краям линзы и опускается до постоянного уровня грунтовых вод; 2) воды, приуроченные к прослоям пород, обладающих меньшей фильтрационной способностью, чем вышележащие породы; вода временно задерживается этими прослоями; 3) временное скопление грунтовой воды в случае затопления паводковыми водами; 4) воды, появившиеся вследствие наличия иллювиального горизонта пли погребенных почв [Словарь…., с. 22].

Особенности верховодки как своеобразного типа подземных вод:

- расположение в пределах пород зоны аэрации;

- временный характер, сезонность (обычно в периоды снеготаяния, интенсивного выпадения атмосферных осадков и утечек воды из различных систем);

- ограниченность распространения (локальный характер предопределяется локальным распространением водоупоров);

- резкая зависимость ее запасов, режима и качества от климатических условий и хозяйственной деятельности человека;

- легкая загрязняемость и непригодность для постоянного водоснабжения, возможно техническое применение, например, для полива [Виды подземных вод]

Накопление верховодки происходит весной при оттаивании почвы и уменьшении мерзлого слоя; осенью — после периода длительных дождей. Необходимым условием задержания влаги в породах должно быть переслаивание проницаемых и слабопроницаемых пород. Например, погребенные горизонты почв должны залегать в толще аллювиальных песков, линзы размытой глинистой морены — среди флювиогляциальных песчаных отложений, линзы и карманы суглинистых отложений — среди аллювиальных песков и т. д.

Верховодка часто встречается на водораздельных плато и широко распространена в районах распространения многолетней мерзлоты (воды сезонно-талого слоя). Уровень верховодки характеризуется крайней изменчивостью. На территории городов и сельских поселений, животноводческих комплексов она легко загрязняется. Для гидротехнического и гражданского строительства присутствие верховодки неблагоприятно.

По химическому составу воды верховодки в регионах Северо-Запада пресные и слабоминерализованные с повышенным содержанием кремнекислоты, органического вещества и железа. При копании колодцев и бурении скважин для водоснабжения верховодку необходимо тщательно изолировать при помощи обсадных труб во избежание загрязнения ею лежащих ниже водоносных горизонтов [Словарь по гидрогеологии…].

Иллюстрации

- Верховодка в системе подземных вод.

- Прерывистый слой верховодки. Схема

- Пожарный водоем. Городской посёлок Ульяновка. 26 мая 2023 г.

- Заросший пожарный водоем с низким уровнем верховодки. Деревня Старосиверская. 19 мая 2023 г.

Народные термины

Верховодка

Верховая вода – см. облáдить – ‘построить, соорудить’: «Если хорош о колодец облажэн, то верховая вода не попадёт в нево» (Холм.); «Абладили [колодец], а фсё аблажаная абвалилась скрось» (Палк.) [ПОС, 22, с. 175].

Оттéпельная вода – см. оттéпельный – ‘образовавшийся в результате оттепели’: «Он [скобарь Журавлёв] утверждал, что в этот колодец, наверное, в пасмурные дни оттепельная вода затекае» (Успенский, 252) [ПОС, 24, с. 272].

Места с близким залеганием верховодки

А́ляга – ‘низкое сырое место, широкая впадина с отлогими краями, обычно заполненная водой' (Волог., 1970) [Мызников, 2019, с. 49].

Болóто — ‘углубление в земле, где скапливается вода’ [ПОС, 2, с. 89].

Зёркалица – ‘яма, заполненная водой’: «Зёркалиц много в лесу было» (Кириш.); «У нас до сих мор много на полянах зёркалиц» (Кириш.) [СРГК 2, с. 251].

Мочевúна (мочáвина, мочлевúна) – ‘сырое, топкое место’: «Там такая мочевина, водина, мокро, вода» (Полав.); «Построились на мочлевины, вот и мучайся теперь» (Дем.); «Тут не ручей, а мочлевúна така, тут-то сухо, а там мочлевтна, не болотечко, а низкое место, сыро постоянно» (Кр. + Бат., Бор., Валд., Вол., Кр., Люб., Мал., Молв., Мст., Мош., Новг., Под., Сол., Ст., Тихв., Холм., Пуд., Шим.); «На мочлевины растёт осока» (Оп.) [НОС, с. 568].

Мочевúнка – ‘cырое, топкое место’: «Один олешник, где мочевинка, а там пашня» (Мош.); «Да не пройтшпь вам — мочавинка будет» (Люб.); «Везде мочлевинки-то сливше» (Ст.) [НОС, с. 568].

Мочилúще – ‘сырое, топкое место’ [НОС, с. 568].

Природные и искусственные углубления, в которые поступает верховодка и грунтовые воды

Вир – ‘искусственный водоем’: «Мы в ви́ры купа́цца хади́ли, вир – я́ма вы́къпъна, вада́ там чы́стая» (Пск. Шахницы); «Виро́ф тепе́рь ма́ла, вир – мачи́ла с вадо́й, прут или што» (Сер. Прошкино) [ПОС, 4, с. 35].

Кóпань – ‘искусственный водоем’: «Копань —водоём, вырытый людьми для сбора воды» (Сол.); «За домом у нас есть копань, как пруд большой выкопан, скот пьёт, лыки мочим, утки плавают» (Полав. + Бат., Бор., Валд., Вол., Кр., Мош., Новг., Ок., Парф., Под., Ст., Уторг., Хв., Холм.) [НОС, с. 428].

Кóпанец – ‘искусственный водоем’: «Копали вот копанцы такие, с их и брали водицу в байню. Иой раз на копанец накладывали сруб с брёвен, чтоб берега не объезжали» (Вол. + Под., Сол.) [НОС, с. 438].

Кóпаник – ‘искусственный водоем’: «Коровы к копанику ушли, коровам раньше выкопан прудик, а топерь копаник называется. (Чуд.); «Копаник-то совсем зарос, это небольшой пруд» (Бат.) [НОС, с. 438].

Прудовúна – ‘большая яма с водой’: «Прудовйна здесь, совсем вода, не высыхает» (Оп.); «Вода в прудовике покрылась зелёной тиной» (Мст. + Бор., Валд., Дем., Лычк.) [НОС, с. 973].

Прудовúна – ‘заброшенный пруд’ (Бор.); ‘небольшой пруд, похожий на заброшенный колодец’: «Полей огурцы-то, вода вот рядом в прудовине» (Дем.) [НОС, с. 973].

Прудовúна – ‘заброшенный пруд’ (Бор.); ‘небольшой пруд, похожий на заброшенный колодец’: «Полей огурцы-то, вода вот рядом в прудовине» (Дем.) (Мал.) [НОС, с. 973 –974].

Мочáлище – ‘яма, пруд’: «Чаще в мочалище полощут своё бельё бабки» (Новг.) [НОС, с. 568].

Мочилúще – ‘яма, пруд или часть озера для замачивания льна, конопли’ [НОС, с. 568].

Мочило – ‘яма со стоячей водой’: «Мацы́ла, вадá плахáя, гря́зная вадá неизвéсна аткýда, снúзу вынáшываецца, а патóм са снéгу прибавля́ецца, лéтам – з дажжá» (Себ.) [ПОС, 19, с. 11].

Объя́мок – ‘углубление в земле, яма’: «На пáшни бывáит кътлавáн, а у нас назыв´ают абйáмык. Там стáит вадá или травá растёт» (Печ.) [ПОС, 22, с. 473].

Óмут – ‘пруд’: «Омут — глубокий пруд, вода в ём чёрная и вязкое дно» (Мст.); «Раньше было болото, а потом его мы сами расчистили, и образовался омут, как небольшое озёрко; теперь там бельё полощем» (Под. + Дем., Новг.); «Заросло озеро, остаётся омут, туда можно ввалиться, он в болоте» (Ок. + Лычк.) [НОС, с. 721]

Óмут – ‘яма, заполненная водой’: «Омут — низина, залитая стоячей водой, с запахом прелой, разложившейся травы» (Вол. + Валд.) [НОС, с. 721].

Прудовúна – ‘большая яма с водой’: «Прудовина здесь, совсем вода, не высыхает» (Оп.); «Вода в прудовике покрылась зелёной тиной» Мст. + Бор., Валд., Дем., Лычк.) [НОС, с. 973].

Топонимы

Микротопонимы

Мочúлище – ‘1. Земельный участок’ (Сол. + Мощ.) 2. ‘Место’ (Ст. + Кр.) [НОС, с. 568].

Мочалище – урочище, Мшинское сельское поселение, Лужский район, Ленинградская область.

Сéнькина Прудовúна – ‘яма для замачивания пеньки’: «Иди за, гусям, они в Сенъкиной Прудовине» (Новг.) [НОС, с. 974].

Комментарии

В народной терминологии понятие верховодка раскрывается через обозначения мест с близким залеганием вод зоны аэрации, с высокой влажностью почв и влаголюбивой растительностью (ольха, осока), а также углублений, в которые может поступать верховодка при повышении уровня. Заполненные водой ямы природного или искусственного происхождения использовались для мочения льна и конопли и других технических нужд – см. иллюстрацию к вылóщивать – ‘вымачивать для придания мягкости и лоска’: «Там был колодец, там мочало вылощивали» (Хв.) [НОС, с. 144]. Наиболее полно особенности верховодки охарактеризованы в иллюстрации к лексеме мочúло – ‘яма со стоячей водой’: «Мацы́ла, вадá плахáя, гря́зная вадá неизвéсна аткýда, снúзу вынáшываецца, а патóм са снéгу прибавля́ецца, лéтам – з дажжá» [ПОС, 19, с. 11]. Горизонт верховодки вскрывается при земляных работах – см. иллюстрацию к лексеме нúзко – ‘на значительной глубине’ «А если углубиш нижэ [землю] … вада будеть» (Слан.) [ПОС, 21, с. 320].

Модельные объекты

Пожарные водоемы на территории сельских населенных пунктов.

Шурфы на междуречных равнинах, сложенных суглинистыми отложениями, вскрывающие воды зоны аэрации

Посещение модельных объектов

Экскурсия с проведением опыта наливы воды в шурфы на гидрологическом полигоне Базы практик РГГМУ «Даймище».

Источники информации:

Бродская Н. А., Виноград Н. А., Соколова А. А. Полевая гидрогеология. Учебно-методическое пособие по учебной ознакомительной практике по гидрогеологии СПб.: РГГМУ, 2023. 114 с. URL: https://vk.com/doc11024045_669312459?hash=4o57X61um7IzVqt5NWEZf9BS3WO3sQ2WHZ68N9ah76L&dl=ueTXoLfjZzqNcbDwAMZSz31o0ZXuLiYTgkngz6O54r4.

Виды подземных вод / Как найти воду на участке: все способы и методики поиска. [Электронный ресурс]. URL: https://m-strana.ru/articles/kak-nayti-vodu-na-uchastke/?ysclid=lh7nycl44k755626197&utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site (дата обращения: 11.05.2023).

Верховодка / Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / Маккавеев А. Л. М.: Изд-во «Недра», 1971. 216 с. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-slovar-po-gidrogeologii-i-inzhenernoy-geologii_0.pdf?ysclid=lrbyk73otk191647456.

Составители словарной статьи

Н. А. Бродская, А. А. Соколова.