Виды льда

Виды льда

Для морских акваторий характерна пространственная неравномерность толщины и торосистости ледяного покрова, сплоченности льда, положения кромки льдов и свободных участков морской воды. На морфологию и строение ледового покрова существенно влияют частые оттепели с отжимными ветрами, величина речного стока, разгрузка подземных вод [Романенко, 2012].

Согласно решению Гидрографического управления ВМФ СССР и 2-го Гидрологического съезда СССР (1928 г.), в навигационном отношении следует различать следующие виды льда: редкий лед, разреженный лед, сплоченный лед, сплошной лед, тяжелые льды, битый лед, молодой лед, многолетний лед.

Припай образуется поздней осенью в заливах, проливах или прибрежных мелководных частях акваторий, примерзает к берегам или ко дну и сохраняет неподвижность до начала лета. Он может образовываться из солёной воды или дрейфующего льда любого возраста. Подошва припая представляет собой лед, крепко смерзшийся с берегом или дном вблизи берега на уровне высокого прилива и поэтому не подвергающийся действию прилива. Наиболее характерные формы неподвижного припая — выброшенные на берег льдины и навалы льда, появление которых обусловлено сочетанием высоких штормовых нагонов и наличием в акватории битого льда. Это явление обычно для начала становления припая и резких переходов от оттепели к похолоданию. В холодные годы у мористой границы зоны припая присутствуют формы торошения.

Полоса льда, смерзшаяся с берегом при незамерзшей основной части водного пространства, называется ледяной заберег. Водяной заберег (закраина; прогалина) – это полоса открытой воды между ледяным покровом и берегом, образующаяся перед взломом припая. Полынья в терминологии навигации определяется как устойчивое пространство чистой воды среди льдов, на их границе или у берега.

Торосы – нагромождения льда в ледяном покрове морей – образуются в результате бокового давления ледяных полей друг на друга, а также на берега и на мелководные участки дна. По форме и особенностям формирования выделяются торосы взлома, раздробления и набивные. На пологих берегах в результате напора льда со стороны моря формируются береговые валы льда. Ледяной покров, загромождённый торосами, называют торосистым. Степень торосистости льда принято определять по пятибалльной шкале. В арктических морях наблюдается преимущественно торосистый ледяной покров, за исключением берегового припая между островами, в проливах, заливах, отмелях берегов, где лёд не подвергается сжатию. Сидящее на мели торосистое ледяное нагромождение высотой 10 м и выше обозначается зафиксированным В. И. Далем народным термином стамуха.

Иной механизм образования имеют ледяные шатры – поморский термин зафиксирован полярным исследователем В. А. Совершаевым (1931—1999) и введен в научный оборот Ф. А. Романенко (Romanenko et. al., 2004). Образование шатров начинается при механическом надламывании льдин над валунами при отливах. В прилив подвижный припай всплывает, а валуны, находящиеся на осушке, частично или полностью затапливаются водой. В отлив уровень моря снижается, подвижный припай «садится» на валуны и на его поверхности непосредственно над ними возникает система звездообразных трещин. Так как приливная волна создает избыточное давление воды под припаем, то часть его снимается нагнетанием воды в эти трещины. Вода поднимается по ним и замерзает, способствуя росту шатров в течение зимы до высоты 2,5—3 м и 6—7 м в поперечнике. Во время прилива морская вода через трещины поступает на поверхность припая, затапливая близлежащие понижения на ней и захватывая с собой обрывки водорослей, моллюски, донный грунт. Во время отливного цикла температура понижается или остается низкой, на обнажающемся в центре шатра валуне формируется ледяная «шляпа».

Обширные скопления подвижных, несмерзающих льдов разного вида, тесно сгруппированных между собою, называют сплоченным льдом. Степень покрытия поверхности воды дрейфующим льдом и его проходимость характеризует сплочённость льда — отношение общей площади льда к общей площади видимой морской поверхности. Это условная величина, которая определяется по десятибалльной шкале: 10 баллов соответствуют сплошному льду, а 0 баллов — чистой воде [МЭС, с. 403.].

При оттепелях на поверхности более старого льда из вышедшей на лед или скопившейся на льду воды образуется наслуд – молодой тонкий лед. Наслузование — образование новых слоев ледяного покрова из снега и воды, выжимающейся из-подо льда сквозь тонкие трещины в результате нагрузки льда снежным покровом и пропитывающие нижние слои снега. Эта снежно-водная прослойка (мокрый наслуз) замерзает сверху и в дальнейшем полностью смерзается с лежащим ниже льдом. Такой белесоватый мутный лед называется сухой наслуз или слуд [Чеботарев, 1978, с. 176].

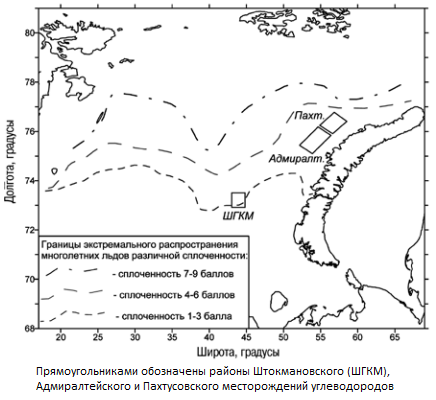

В большинстве районов Баренцева моря толщина ровного морского льда местного происхождения не превышает 1 м. В центральной и юго-восточной частях моря осенью и зимой образуются однолетние льды. Многолетние льды, в том числе арктические, встречаются лишь на крайнем севере и северо-востоке. Наиболее толстые льды (до 150 см) отмечены на севере и северо-востоке акватории. Припай развит слабо, в основном в Канинско-Печорском районе и у Новой Земли. У берегов Кольского полуострова он встречается только в губах. В юго-восточной части моря и у западных берегов Новой Земли всю зиму сохраняются заприпайные полыньи.

На севере акватории преобладают плавучие льды, в том числе айсберги различной формы и размера со средней массой около 1 млн т. Обычно они концентрируются у островов с развитым покровным оледенением – у Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Шпицбергена. Далее айсберги выносятся в западном и юго-западном направлениях, изредка достигая побережья Кольского полуострова.

Наибольшая интенсивность торошения на акватории Баренцева моря в зимнее время отмечается в юго-восточной части при нажимном дрейфе массива льда на припай или берег. Наибольшая высота паруса ледяных образований находится в диапазоне 3–5 м, глубина киля достигает 15–20 м. В подавляющем большинстве случаев стамухи образуются только в мелководных Печорской, Паханческой и Хайпудырской губах. Средняя осадка стамух – около 4 м, максимальное зарегистрированное значение – 18 м [БРЭ].

Льды Белого моря на 90% состоят из плавучих льдов. С постоянным выносом льда в Баренцево море связано образование полыней, которые быстро затягиваются молодым льдом. Плавучий лед имеет толщину 0,35–0,40 м, но в крайне суровые зимы может достигать 1,50 м. Припай в Белом море занимает небольшие площади. Ширина его не превышает 1 км [БРЭ].

Иллюстрации

- Торосы, шуга. Ледостав на Белом море: Северодвинск. Ягры. Ноябрь 2003. Фото Пушкина О.

- Крупные ледяные шатры вблизи мыса Киндо. Белое море. Отчет VII зимней экспедиции МГУ. 2010.

- Ропак крыло в районе Черных Щалей. Белое море. Отчет VII зимней экспедиции МГУ. 2010. Фото А.С. Булочниковой.

- Остров Ропаки. Онежская губа. Белое море. Яндекс.Карты.

- Стамуха. Восточный берег Горла Белого моря. Село Ручьи. Мезенский район, Архангельская область.

- Стационарная полынья на западе губы Еремеевская. Отчет VII зимней экспедиции МГУ. 2010 год. Фото А. С. Булочниковой.

- Айсберги. Кольский полуостров. Мыс Корабль.

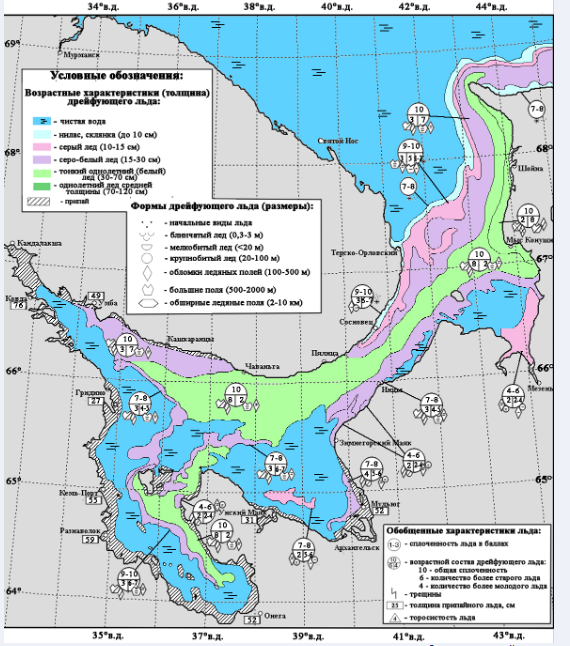

- Ледовые условия в Белом море 27.02.2024.

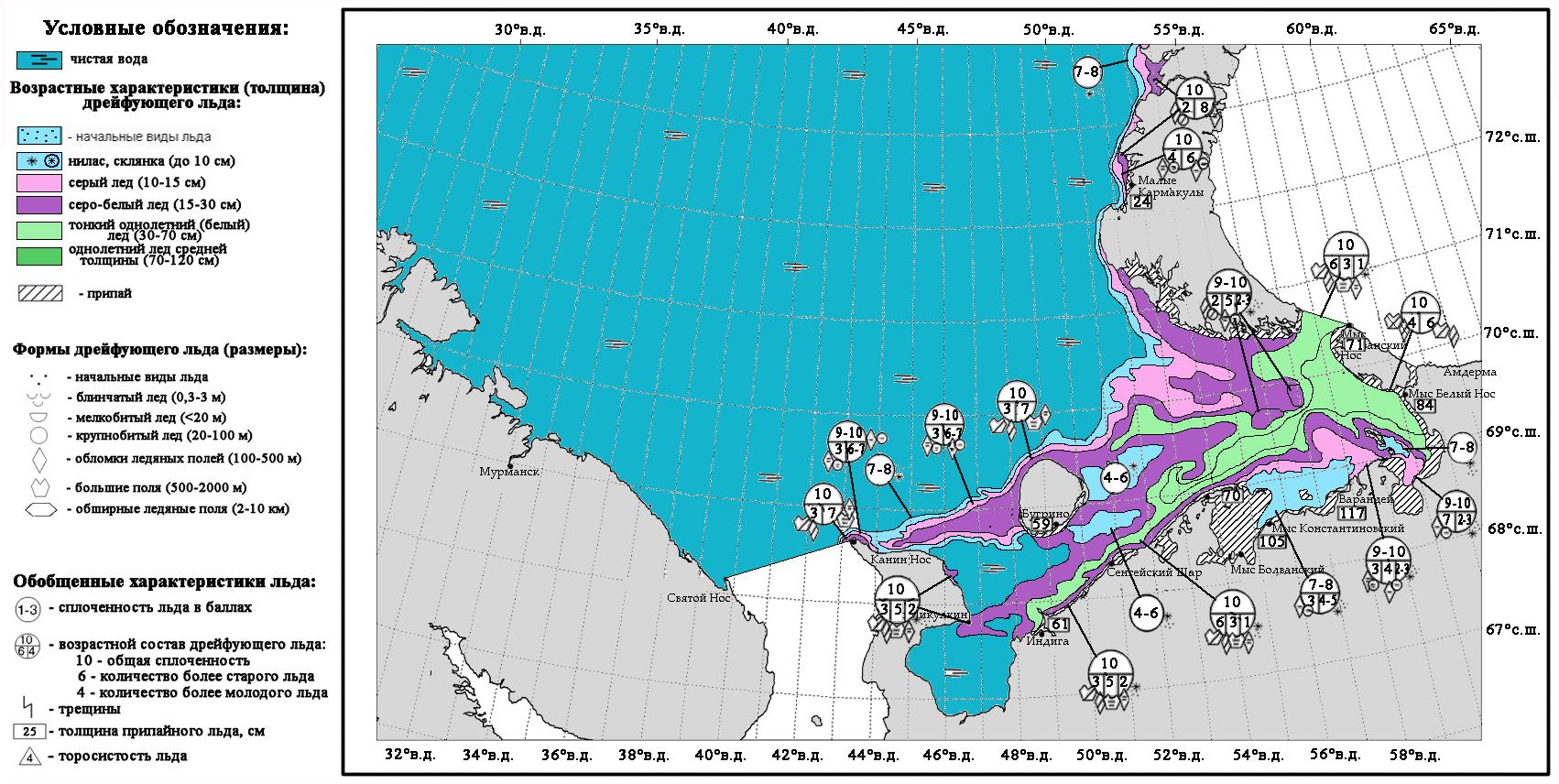

- Ледовые условия в юго-восточной части Баренцева моря 02.03.2024.

- Границы экстремального распространения многолетних льдов в Баренцевом море [Бузин, 2009, с. 124].

Народные термины

Ледовый покров

Лёд – ‘ледяной покров на водной поверхности’: «В ердане рыба, са́ками рыбу на лёд, иной раз на пе́шни притыка́ли» (Солозеро); «Налимов не убьёшь, лёд плохой» (Большая Кудьма); «Лёт пото́м ста́нет, ну тогда́ рыбаки́ ужэ́ мерё́жы были и мерёжы и убе́шки вот э́ты ма́леньки то́жэ» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 234].

Ледо́чик – ‘лед’: «Прийо́т коне́цёк в ёрдан у нори́ла, на лёт вы́тенут верёвочку да, потом норило на ледо́чик да в другу про́лупку перета́шшат» (Вирма. Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 234].

Льди́на – ‘ледяной покров’: «Запе́шывали, вот о́сенью по то́нкой льди́ны невода́ запе́шивали, вот в Беломо́рск е́здили, там бо́льшэ фсего́ неводна́ лови́лась» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 248].

Льди́нка – ‘ледяной покров’: «Зимо́й назабира́ли, по то́нкой льди́нке то́лько» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 248].

Тонкий лед

Ни́лас, ни́лос – ‘тонкий, только что замерзший лед’ (Беломор.); «Холодно, в берегах нилос… Тоже ходили к морю. Всё море покрыто нилосом» (Новая земля. ИАОИРС) [Мызников 2021, с. 297].

Ни́лас 'тонкий осенний лед, гонимый ветром по водной поверхности' (Беломор., Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, с. 102).

Ни́лас – ‘тонкий не сплошной слой льда, носящийся осенью во время замерзания вод в реках и на взморье’ (Южн. Беломор. Дуров, 1929, с. 110) ||намерзающий у берегов о. Новой Земли лед’ (Подвысоцкий) [Мызников, 2019, с. 529].

Ны́лас, ни́лос ‘тонкий ледок’ (Терск. КСРГК) [Мызников, 2019, с. 529].

Мила́с – ’тонкий лед, гонимый ветром по водной поверхности' (Сегеж. Валдай, Вожма Гора) (ПЛГО) [Мызников, 2019, с. 529].

Мила́с – ‘замерзающая поверхность воды, первый тонкий лед’ (Белоз.) [СРГК, 3, с. 239].

Милосо́к 'тонкий лед' (Колежма, Симина) [Мызников, 2021, с. 482].

Стекля́нник – ‘первый тонкий лед’ (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 482].

Стекля́нник – ‘мелкие тонкие льдинки при ледоставе’: «Похож на шугу тоже стеклянник» (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 482].

Тонколе́дица – ‘тонкий лед, по которому нельзя идти’: «Бог с вами! Панюшка, тощи стали! Карбас отлучился 15 верст ниже льды; по тонколедице пришли» (Беломор. Максимов) [Мызников, 2021, с. 503].

Битый лёд

Лёд – ‘глыбы, куски льда’: «Выпешали ердан, пропешали, саком лёд вы́сочат» (Шижня) [Мызников, 2021, с. 234].

Леди́на ляди́на – ‘кусок, глыба льда’: «Видит, пловет к нему ледина. Он на тую ледину обема ногам как скоцит, ледина чуть не перевернулась, однако устояла» (Варзуга. Колпакова, 1937) [Мызников, 2021, с. 234].

Льди́на – ‘кусок, глыба льда’: «Сувой набило, когда с моря к старой льдине, как пирог, наколотит и ропачков нанесёт» (Солозеро); «Ра́ньшэ шы́ли таки́ ло́тки, што в э́ти льды попада́ет, горп под ло́тку захо́дит лёт, ло́тка как бы наве́рх, на льди́ну и несё́т, щас таки́х ло́док-то нет» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 248].

Льди́ньё – ‘льдины’: «И вот в определённом ме́сти, э́ти во́ды фстреча́ютсэ, вот. Лёт рвёт, и́ли росхо́дятса льди́ньё, полынья́ остаё́тса, што мо́жэшь по э́той полыньи́ на ка́тери прое́хать» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 248].

Мелкий битый лёд

Калта́к – ‘мелкий плавучий лед со снегом’ (Кем., Терск.) [СРГК, 2, 320].

Колта́к – ‘мелкий плавучий лед и обмерзшие комья снега; шельпяк, шор, шуер, шорох, сало’ (Арх.) [Даль].

Колта́к – ‘носящийся по морю обмерзший кусок снега' Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 1885, c. 69).

Калта́к – ‘кусок льда' (Кандалакш. Меркурьев) [Мызников, 2021, с. 758].

Колта́н '– ‘мелкий плавучий лед со снегом' (Арх. Даль; СРНГ, 12, с. 365) [Мызников, 2021, с. 758].

Колту́жник – ‘носящийся по морю обмерзший кусок снега' (Онеж., Кем.) (Подвысоцкий, 1885, с. 69; Даль) [Мызников, 2021, с. 758].

Ледо́к – ‘мелкий лед’: «Мерёшки-то смо́трим, дак ердан-то как приедем отвори́м, дак ледо́кто этот да, это всё, снежо́к ро́ём на одну́ сторо́нку, в одно́ место, вот это называецця ро́пак» (Вирма. (Сало, 1971а) [Мызников, 2021, с. 234].

Са́ло – ‘мелкий битый лед на поверхности воды’: «О́сенью вот у нас са́ло, шуга́. Торо́с когда́ несё́т, а когда́ вот так стои́т называ́етса ро́пак» (Малая Сторона); «Шуга́ и по реке́ шуга́, са́ло како́е быва́ет» (Умба) [Мызников, 2021, с. 444].

Шуга́ – ‘мелкий битый лед на поверхности воды’: «Шуга начинает замерзать» (Большая Кудьма); «Вода с шугой» (Сальнаволок); «Селёдка в шуге́, мелкий ледок, ловят» (Шижня); «Шугу́ несёт» (Солза. Вожма Гора, Вонгуда, Кянда, Сумский Посад); «Шуга́ – ме́лкий, а это идё́т несё́т лёт – ледохо́т, не попада́й туда́ , лотку розда́вит, де́лать не́чево» (Сенная Губа); «Когда стихло, “Помор” и “Лидия” замерзли в шуге, так как быстро образовался нанос – новый лед. 15‑го можно было уже ходить по нему. 17‑го числа прорубили команды обоих судов рынву во льду перед носом “Помора”» (Мурман. Гебель, 1909); «Ну греби́те вё́слами побыстре́е, да што́бы э́ти, на вё́слах не замерза́л, шуга́ э́то така́я лёт, тако́й, а то не дое́дем» (Княжая Губа); «О́сенью вот у нас са́ло, шуга́. Торо́с когда́ несё́т, а когда́ вот так стои́т называ́етса ро́пак» (Малая Сторона); «Шуга́ это о́сенью называ́етсэ» (Княжая Губа); «Шуга́ и по реке́ шуга́ , са́ло како́е быва́ет» (Умба. Никольшино) [Мызников, 2021, с. 558].

Шуга́ – ‘битый лед, загоняемый ветром под воду’: «Шугу́ ветром ломает и под лёд несёт» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 558].

Шу́льник – ‘кусок треснутого во время таяния льда' (Пудож.) [СРГК, 6, с. 915].

Шугова́тый – ‘бугристый, неровно замерзший (о льде)’: «Шугова́тый лёт, а в реки́ -то шы́пша и зову́т» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 558].

Шапня – ‘мелкий битый лед’: «Шапней на нашем берегу Терском прозывают мелко битый лёд в разводьях» (Терский Берег. Гемп) [Мызников, 2021, с. 550].

Торос

Ропачки́ – ‘бугристый, неровно замерзший лед’: «Когда́ ве́тер, дак ве́тром друго́й рас замерза́ет от мо́ря дак ропа́чкями, с воды́ э́тот ме́лкий лёт, и пото́м оно таки́ми ропа́чкями да негла́ткий зде́лаетсэ» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 430].

Ропачки́ –'мелкий битый лёд’: «Сувой набило, когда с моря к старой льдине, как пирог, наколотит и ропачков нанесёт» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 430].

Торо́сы – ‘неровно замерзший лед в море’ (Сальнаволок) [Мызников, 2021, с. 506].

Торо́с и – ‘холмообразное нагромождение взломанного льда, образовавшегося в результате сжатия’: «О́сенью вот у нас са́ло, шуга́. Торо́с когда́ несё́т, а когда́ вот так стои́т называ́етса ро́пак» (Малая Сторона); «Ну когда́ с мо́ря нажы́м льда идё́т, ледяны́е масси́вы с мо́ря ну на бе́рек их прёт, ну ма́сса-то больша́я киломе́троф де́сять, ево́ пере́дняя часть выта́лкивает на лёт. Ну и там образу́ютса торо́сы» (Умба) [Мызников, 2021, с. 505].

Тороса́ – ‘высокие груды из обломков льда, которые образуются в результате разрушения ледяного покрова весной’: «А когда́ он умера́л, здесь ищё́ тороса́ бы́ли. Ма́ма вывози́ла ево́ спуска́ла с то́рософ» (Малая Сторона) [Мызников, 2021, с. 505].

Нися́к – ‘нагромождение, груды льда’ (Кузомень) [Мызников, 2021, с. 297].

Нися́ка– ‘нагромождение, груды льда’: «Нисяку наворотило, дак стрась!» (Чапома) [Мызников, 2021, с. 297].

Чулпа́н – ‘торос’: «Чулпа́ны льда, груды накида́е» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 547].

Ро́пака – ‘груда битого мелкого льда (обычно на берегу)’ (Вожма Гора) [Мызников, 2021, с. 430].

Ропа́чистый – ‘бугристый, торосистый (о льде)’: «Выбирают льдину ропачистую, то есть высокую и негладкую, и за ее ропаками прячутся в лодке» (Куя. Максимов) [Мызников, 2021, с. 430].

Береговой вал льда

Кро́шево – ‘груды мелкого битого льда на берегу’: «Ну а часть раста́ет, часть на бе́рек напиха́ет, на берегу́ ку́чи льда это, кро́шэво» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 218].

Торошение льда, образование береговых торосов

Нажи́м льда – ‘надвигание льда на берег’: «Ну когда́ с мо́ря нажы́м льда идё́т, ледяны́е масси́вы с мо́ря ну на бе́рек их прёт, ну ма́сса-то больша́я киломе́троф де́сять, ево́ пере́дняя часть выта́лкивает на лёт. Ну и там образу́ютса торо́сы» (Умба) [Мызников, 2021, с. 279].

Нажима́ть – ‘выносить под давлением ветра на берег лед, камни, бревна и т.п.’ «Ло́ткэй не су́ йсе туда́ , розда́вит ло́тку и фсё. Бе́рек нажыма́ет, ка́мни вот таки́е на бе́рек вывора́чивает, пни и корчи́, фсё» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 279].

Стамуха

Стамуха – ‘ставшая на мель льдина; стоячая ледяная глыбища, гора’ [Даль].

Па́йна – ‘прижатая волнами или течением к плотному неподвижному льду огромная, обставленная наносными ропаками льдина. На таких льдинах 570 собираются иногда целые Юрова морского зверя, и если только удается промышленникам захватить юрово на пайне, то без труда могут перебить всех зверей’ (Помор. Подвысоцкий, 1885, с. 51) || ‘Скопление льда, затор’ (Терск.) [СРГК, 4, с. 371] .

Ропак

Ледоста́в – ‘льдины, поставленные ветром вертикально’: «Пал шторм со снегом, лёд сломало и стоя поставило – вот ледостав» (Сумский Посад) [Мызников, 2021, с. 234].

Ро́пак – ‘отдельная льдина, стоящая вертикально или наклонно и окруженная сравнительно ровным льдом’: «Торо́с когда́ несё́т, а когда́ вот так стои́т называ́етса ро́пак» (Малая Сторона) || ‘Глыба льда’ (Тамица) [Мызников, 2021, с. 430].

Ледяной шатер

Ро́пак – ‘лед, намерзший на камнях’: «Ро́паки – э́то когда́ лёт намерза́ет на ка́мни, такие говоря́т ро́паки, и около этих ропакоф бывает прямо можно и провали́тса, стоят камни, они покрытые как бы льдом, а под ними можэт быть вода» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 430].

Ропаки́ – ‘бугристый, неровно замерзший лед’ (Большая Кудьма)’: «Ропаков на льду много. Ропаков-то сколько» (Солза); «Ропаки на Онеге» (Вонгуда); «Ох, и ропаков накидало» (Солозеро. Сумский Посад); «А ро́паки, где ка́мни бо́льшэ дак та́мотки прили́в да и прили́в и поднимает этот лёт» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 430].

Стамик – ‘скопляющийся вокруг подводных камней лед’ (Дуров, 1929) [Мурзаев, 1984, с. 519].

То́рос и то́рас – ‘ровно замерзший лед’: «То́лько недалё́ко, там ужэ фсё не замерза́ет, а тут вот э́то то́рос называ́етсэ, ро́внинький де́лаетсэ, а ро́паки, где ка́мни бо́льшэ дак та́мотки прили́в да и прили́в и поднимает этот лёт» (Княжая Губа) ′ «Ну ро́паки где бо́льшэ камне́й, зна́чит ро́паками так и замерза́ет, а где ме́ншэ камней, то то́рас, ро́внинько де́лаетсэ» (Княжая Губа) [Мызников, 2021, с. 505].

Сплоченный лед

Кро́шево – ‘о камнях, льдинах, сбитых, собранных ветром в одно место на озере (и море – А. С.)’: «Ка́мни та́щит на бе́рёк, а не то што лёт, то́ко треск идё́т – кро́шэво» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 218].

Подвижный лед

Гладу́ха – ‘большая льдина с гладкой поверхностью’: «Тюлень всем юром на гладуху придёт в Белое из Баренцева каждую весну для нереста своего» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 98].

Торо́сья – подвижный лед? – А.С.: «Торосья такие, отрывают и носят, что шальных, из стороны в сторону» (Кемь. Максимов) [Мызников, 2021, с. 505].

Льдины выволакиваются в море – см. иллюстрацию к вывола́киваться – ‘уноситься в открытое море (о льдинах)’: «Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и выволакиваются в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу» (Беломор. Максимов). [Мызников 2021 с. 86].

Льдины набиваются в пролив – см. иллюстрацию к суво́й – ‘пролив между материком и прибрежным островом’: «Сувой набило, когда с моря к старой льдине, как пирог, наколотит и ропачков нанесёт» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 488].

Айсберг

Стамик – ‘плавающая по морю большая глыба льда’ (Дуров, 1929) [Мурзаев, 1984, с. 519].

Ба́рок – ‘ледяная гора, льдина’ (Арх.) [Даль].

Барки́ – ‘носимые ветром и течением льдины’ (Арх.) [СРНГ, 2, 117].

Наслуд

Наслу́з – ‘лед, замерзший поверх основного’: «Наслуз – тонкий лёд, а там вода» (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 287].

Ро́пак – ‘лед, образовавшийся поверх основного’: «Ро́пак – э́то двойно́й лёт. Ну лёт вода́ замё́рзла, а пото́м о́ттепель и́ли што. Э́тот лёт не та́ет так стои́т, а вода́ вы́шэ поднима́етсэ и опя́ть лёт ростё́т, вот ро́пака, е́сли кре́пкий, ну наро́ст, што тебя́ несё́т, зна́чит ты идё́шь, а нет, лы́жы прова́ливаютсэ, а без лыш и не су́йси» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 430].

Двойной лёд: «Двойной лёт, потому што там между этими слоями вода остаётсэ, она полностью не промерзает» (Надвоицы) [Мызников, 2021, с. 234].

Шуга́ – ‘двойной лед’: «Шуга замё́рзше» (Сальнаволок) [Мызников, 2021, с. 558].

Наслуд – ‘слоистый лед, образующийся у берегов рек от приливов’ (Арх. Арх., 185) [СРНГ, 20, с. 171].

Вода поверх льда

Наслýзица – ‘вода, выступившая на поверхности льда’: «Наслузица она сверх льда» (Пинеж. Арх., 1954) [СРНГ, 20, с. 171].

Шу́вола – ‘вода между двумя слоями льда’: «Там под низом шу́вола, а но́вый лёт наро́с говоря́т» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 558].

За́береги – ‘вода, выступившая на лёд у берега’: «В первую очередь забереги» (Солза. Кандалакша, Варзуга) [Мызников, 2021, с. 138].

Шапня – ‘вода, выступившая на поверхность льда’: «Вода, котору прозвали шапня, разливается выступает на лёд, главно – весной, перед ледоходом из заберегов» (Помор. Гемп) [Мызников, 2021, с. 550].

Полынья

Полынья́ -из иллюстрации к льди́ньё – ‘льдины’: «И вот в определённом ме́сти, э́ти во́ды фстреча́ютсэ, вот. Лёт рвёт, и́ли росхо́дятса льди́ньё, полынья́ остаё́тса, што мо́жэшь по э́той полыньи́ на ка́тери прое́хать» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 248].

Ма́йна – ‘незамерзшее место во льду’: «Ма́йна – незамё́ршшее ме́сто, круго́м лёд, в середи́не вода́» (Сальнаволок. Кянда); «Майна – полынья» (Сумский Посад. Вожма Гора) [Мызников, 2021, с. 251].

Полынья́ – ‘незамерзшее место во льду’ (Сумский Посад. Дёмушкино, Дуброво, Солза); «Ну и вода́ наплыва́ет, как наве́рх, да наплы́ф наплавно́й, а когда́ е́сли за́морось хорошая дак, полме́тра лёт и води́чки нет, а тут ишо́ места́м, поди́, где замё́рзло, а где э́ты, полынья́, проду́х» (Нюхчозеро. Колвица) [Мызников, 2021, с. 379].

Полынья́ – ‘место в море зимой, свободное ото льда’: «Зимой в полыньях ловили сёмгу поездом, один корщик в лодке, а другой идёт по краю льдины» (Потайболье. Онежский край) [Мызников, 2021, с. 379].

Топонимы

Ропаки – остров, Онежская губа Белого моря. Беломорский муниципальный округ, Республика Карелия.

Комментарии

Названия морских льдов, используемые в океанологии и морской навигации, в значительной степени заимствованы из диалектной лексики Русского Севера. Это позволяет построить систему народных терминов, практически конгруэнтную научной. Вместе с тем, проблема многозначности целого ряда слов (торос, нилос, шуга и др.) сохраняется. Нередко диалектные слова имеют значения, связанные с промыслом рыбы и морского зверя: шуга́ – ‘лед в жабрах пойманной рыбы’: «Шуга – ледок попадает в сёмгу, в жабры» (Солза) [Мызников, 2021, с. 558]; прóдух – ‘полынья (во время весеннего таяния льда)’ (Беломор , 1929; Волхов, Ильмень) || ‘отверстие, продутое во льду морским зверем’ (Беломор.) [СРНГ, 32, с. 128]. Наряду с видами льда в данную группу лексики включены названия, связанные с водой в жидкой фазе (полыньи, вода поверх льда).

Модельные объекты

Берега Финского залива.

Берега Белого моря, в том числе Кандалакшский залив, который покрывается сплошным льдом от вершины почти до Турьего мыса и Кемь-луд.

Берега Баренцева моря, где ежегодно устанавливается устойчивый припай: островов Белый, Виктория, Колгуев, заливах южного побережья (Печорская губа, Хайпудырская губа и др.).

Посещение модельных объектов.

Для выбора времени и места ледовых наблюдений можно использовать информацию о ледовой обстановке на открытом ресурсе «Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. Оперативный модуль ЕСИМО».

Неустойчивый ледовый режим Финского залива не позволяет заранее определить объекты экскурсионного показа. В зависимости от сезона года и ледовой обстановки можно наблюдать припай, заприпайные полыньи, торосы, береговые валы, ледяные шатры (у берегов, сложенных перемытой мореной), а также льды, характерные для разных стадий формирования и разрушения ледового покрова (склянка, молодой лед, наслуз и т. д.).

Зимние туры по Мурманской области и Республике Карелия («Зима в Кандалакше», Сияние Севера» и др.) включают посещение берегов Белого моря.

Берега Баренцева моря в пределах замерзающей части акватории практически недоступны в период ледообразования. Посещение Печорской губы осуществляется во время туров на снегоходах («По Печоре с Студёному морю Баренцеву» и др.).

Источники информации

Айсберги. Кольский полуостров. Мыс Корабль. [Электронный ресурс]. URL: https://turizm.pibig.info/uploads/posts/2023-04/1682725557_turizm-pibig-info-p-gorlo-belogo-morya-turizm-oboi-23.jpg (дата обращения: 11.03.2023).

Баренцево море / Большая российская энциклопедия (bigenc.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/barentsevo-more-37b31a?ysclid=ltfvijblwm994851424 (дата обращения: 11.03.2023).

Баренцево море / Государственный океанографический институт. [Электронный ресурс]. URL: http://new.oceanography.ru/index.php/2013-10-28-15-00-54/2013-12-13-13-02-58 (дата обращения: 11.03.2023).

Баренцево море. Льды. [Электронный ресурс]. URL: https://turizm.pibig.info/uploads/posts/2023-04/thumbs/1682476533_turizm-pibig-info-p-beloe-more-led-turizm-vkontakte-15.jpg (дата обращения: 11.03.2023).

Белое море / Большая российская энциклопедия (bigenc.ru). [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/beloe-more-f92e7d (дата обращения: 11.03.2023).

Белое море зимой. Соловки. [Электронный ресурс]. URL: https://turizm.pibig.info/uploads/posts/2023-04/thumbs/1682476518_turizm-pibig-info-p-beloe-more-led-turizm-vkontakte-16.jpg (дата обращения: 11.03.2023).

Белое море лед - 70 фото (pibig.info). [Электронный ресурс]. URL: https://turizm.pibig.info/14725-beloe-more-led.html (дата обращения: 11.03.2023).

Геоморфологи — отчет о зимней экспедиции 09.02.2010 - Беломорская биологическая станция им. Н. А. Перцова МГУ (wsbs-msu.ru). [Электронный ресурс]. URL: Геоморфологи — отчет о зимней экспедиции 09.02.2010 - Беломорская биологическая станция им. Н.А.Перцова МГУ (wsbs-msu.ru) (дата обращения: 11.03.2023).

Замерзшее Белое море. [Электронный ресурс]. URL: https://turizm.pibig.info/uploads/posts/2023-04/1682476464_turizm-pibig-info-p-beloe-more-led-turizm-vkontakte-2.jpg (дата обращения: 11.03.2023).

Крыленко М. В., Крыленко В. В. Баренцево море / Научное обеспечение сбалансированного планирования хозяйственной деятельности на уникальных морских береговых ландшафтах и предложения по его использованию на примере Азово-Черноморского побережья / Под ред. Р.Д. Косьяна. Т. 4. Геленджик, 2013 С. 590 – 648. Электронная публикация. URL: https://studylib.ru/doc/2102163/tom-4.-morya-arkticheskogo-bassejna--m.v?ysclid=ltk0aljnv0356036475.

Ледостав на Белом море. Северодвинск... | Фотограф Пушкина Ольга. Красота Русского Севера (vk.com). [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-165256456_618?ysclid=ltjqfucv5g415725527&z=photo-165256456_457240350%2Fwall-165256456_618 (дата обращения: 11.03.2024).

Ледовые условия в Белом море 27.02.2024 / Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. Оперативный модуль ЕСИМО. [Электронный ресурс]. URL: http://193.7.160.230/web/esimo/beloe/ice/ice_bel.php?date=27.02.2024 (дата обращения: 11.03.2023).

Ледовые условия в юго-восточной части Баренцева моря 02.03.2024. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. Оперативный модуль ЕСИМО. [Электронный ресурс]. URL: http://193.7.160.230/web/esimo/barenc/ice/ice_bar.php (дата обращения: 11.03.2023).

Миронов Е. У. и др. Современное состояние и перспективы исследований ледяного покрова морей российской Арктики // Российская Арктика. 2020. № 3. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-issledovaniy-ledyanogo-pokrova-morey-rossiyskoy-arktiki?ysclid=lte6hqrvzz316077101 (дата обращения: 11.03.2023).

МЭС – Морской энциклопедический справочник / Под ред. Н. Н. Исанина. Ленинград: Судостроение, 1987.Т. 2. 520 с.

Романенко Ф. А. и др. Динамика ледового покрова на приливных берегах Белого моря // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2012. № 4. С. 61–66. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-ledovogo-pokrova-na-prilivnyh-beregah-belogo-morya?ysclid=ltgw65nw4y822124749.

Романенко Ф. А. и др. Жизнь беломорского припая // Природа. 2013. № 2. С. 97–101.

Рябчук Д.В., Жамойда В.А. Белое море / Научное обеспечение сбалансированного планирования хозяйственной деятельности на уникальных морских береговых ландшафтах и предложения по его использованию на примере Азово-Черноморского побережья / Под ред. Р.Д. Косьяна. Т. 3. Геленджик, 2013. С. 490 – 589. Электронная публикация. URL: https://coastdyn.ru/e-lib/tom03_2013.pdf.

Стамухи, с. Ручьи, Мезенский р-он | Дощатые мостки (vk.com). [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-171017104_889?ysclid=ltinu23a6f678076558 (дата обращения: 11.03.2023).

Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 308 с.

Составители словарной статьи

Соколова А. А.