Вихри в океане

Вихри в океане

Под вихрем (вихревым движением) понимается движение жидкости, при котором их малые элементы (частицы) перемещаются не только поступательно, но и вращаются около некоторой мгновенной оси [Физический…, 1983]. Для описания вихревых структур используют следующие характеристики:

- горизонтальные и вертикальные скорости;

- направление вращения вихря;

- время жизни;

- пространственный масштаб (диаметр вихря).

Синоптические вихри имеют пространственный масштаб от десятков километров до первых сотен километров, временной масштаб – от нескольких суток до нескольких месяцев. Основные формирующие факторы – внутренняя бароклинная неустойчивость, топографические эффекты и атмосферное воздействие [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987].

Для мезомасштабных вихрей характерен пространственный масштаб от сотен метров до десятков километров, временным масштаб – от нескольких часов до нескольких суток. Основные формирующие факторы: стратификация и вращение Земли, также у поверхности – солнечная энергия и воздействие ветра, у дна – обтекание топографических неровностей [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987]. В мезомасштабном интервале изменчивости выделяют короткопериодную часть – субмезомасштаб, который имеет пространственный масштаб порядка единиц километров, а время жизни – от нескольких часов до суток [Thomas et al., 2008]. В данной короткопериодной области выделяются субмезомасштабные вихри диаметром от сотен метров до десятка километров. Они обладают значительными вертикальными скоростями порядка 3 м/с и влияют на локальную изменчивость гидрофизических полей [Thomas et al., 2008; Зацепин и др., 2013].

Способы наблюдения

Изучать характеристики вихрей можно с помощью измерений в морских условиях и с помощью дистанционных методов. Вихревые движения находят свое отражение в полях гидрофизических характеристик: в температуре; солености; концентрации хлорофилла; скорости и направлениях течений и т. д. Значения этих характеристик могут быть получены с использованием различных гидрологических приборов, зондирующих водную толщу, например, CTD-зондов, оснащенных различными датчиками, акустических доплеровских профилографов течений и т. д.

Методика их применения для изучения вихревых структур может быть различна: длительные измерения в точке; работы на гидрологических разрезах; выполнение полигонных съемок; постановка буйковых станций; использование дрифтеров [Зацепин и др., 2010; Зимин и др., 2016].

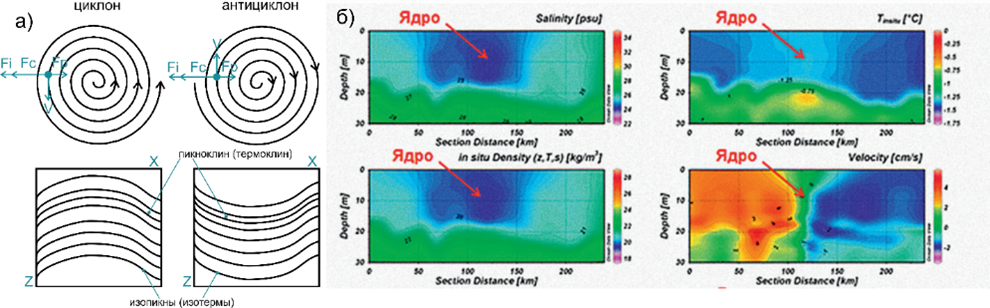

В полях скалярных характеристик (например, температуры, солености и концентрации хлорофилла) при полигонных съемках вихрь проявляется в виде нескольких горизонтально замкнутых изолиний, прослеживаемых на всех горизонтах существования вихря, при этом значения характеристики воды в центре вихря ниже или выше значений характеристик окружающих вод. На гидрологических разрезах и при длительных измерениях в точке вихрь проявляется в виде куполообразных подъема или опускания изолиний.

Основные недостатки изучения субмезомасштабных вихрей с помощью полевых in-situ измерений связаны со следующими факторами:

- проблема обнаружения самой структуры;

- сложность охвата измерениями акватории, на которой регистрируется вихрь;

- малое время существования вихревой структуры.

Кроме того, в Арктическом регионе тяжелые гидрометеорологические условия часто препятствуют проведению натурных измерений.

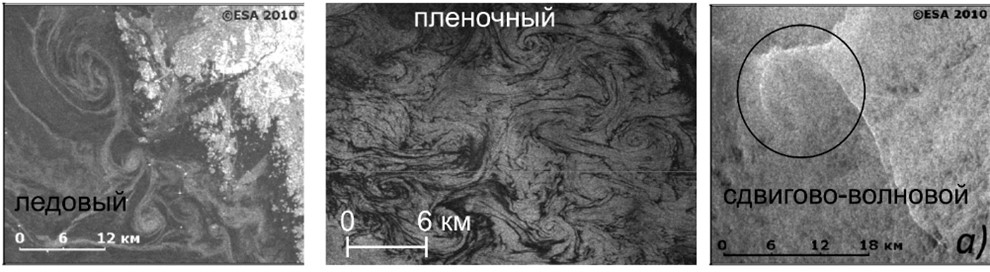

Использование спутниковых данных позволяет решить проблему обнаружения вихрей по их проявлениям на поверхности на значительных по площади акваториях, однако это не дает представление об их вертикальных масштабах. Вихревые структуры на радиолокационных изображениях проявляются в виде структур, образованных тонкими закрученными в спирали или дуги темными или, наоборот, яркими светлыми полосами на морской поверхности, при этом визуализация вихревых структур на снимках возможна благодаря различным механизмам проявления, например, ледового, пленочного, сдвигово-волнового [Каримова и др., 2011].

Пленочный механизм заключается в «прорисовке» вихревых структур в результате подавления капиллярно-гравитационных волн поверхностными пленками естественного происхождения, при этом в результате конвергенции на поверхности воды образуются закручивающиеся в спирали нитевидные слики – (англ. slick – ‘пятно’, ‘полоса’), которые связывают с циркуляцией вод в поверхностном слое моря, обусловленной внутренними волнами и конвекцией ветрового происхождения.

Сдвигово-волновой механизм работает при ветрах до 12 м/с и обусловливается взаимодействием капиллярно-гравитационных волн и сдвиговых течений. Ледовый механизм действует при наличии трассеров в виде льда в воде. В отличие от съемки в оптическом диапазоне, которые также позволяют получить информацию о мгновенном состоянии океана, у радиолокационной съемки есть ряд преимуществ:

- независимость от времени суток из-за использования активного зондирования;

- всепогодная съёмка ввиду практически полной прозрачности атмосферы для микроволнового излучения;

- однородность диэлектрических свойств воды в микроволновом диапазоне, в следствие чего вариации рассеянного сигнала связаны преимущественно только с геометрическими параметрами возмущений;

- изображения с высоким пространственным разрешением в широкой полосе обзора.

Иллюстрации

- Водоворот Мальстрём на фрагменте карты Carta Marina, созданной шведским церковным деятелем, дипломатом и писателем Олафом Магнусом в 1539 г. [Автор: Олаф Магнус. Фоторепродукция распространяется в соответствии с public domain].

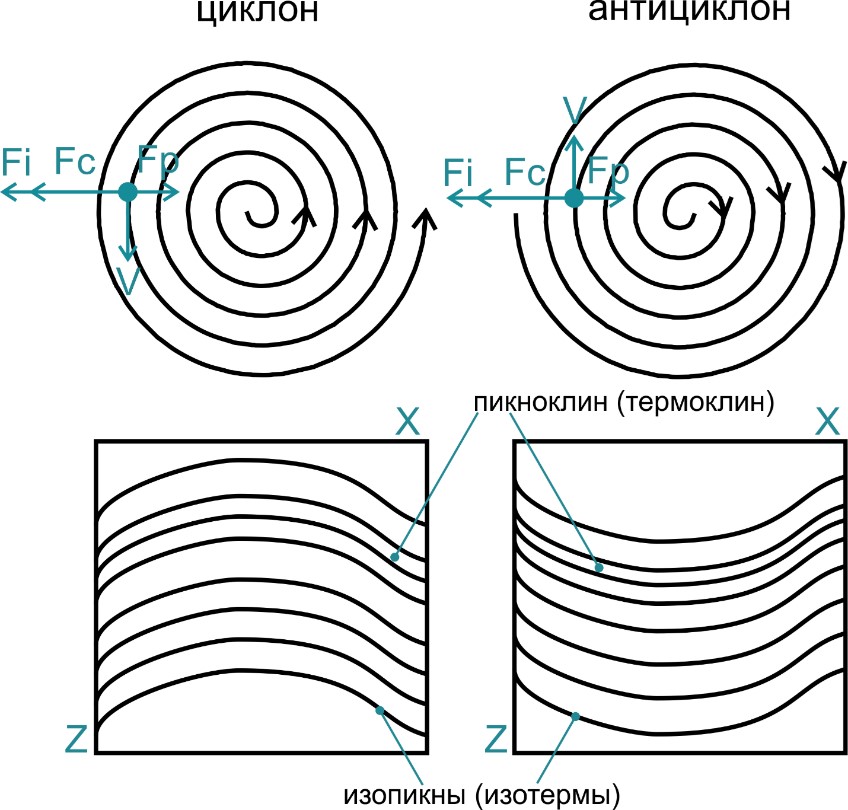

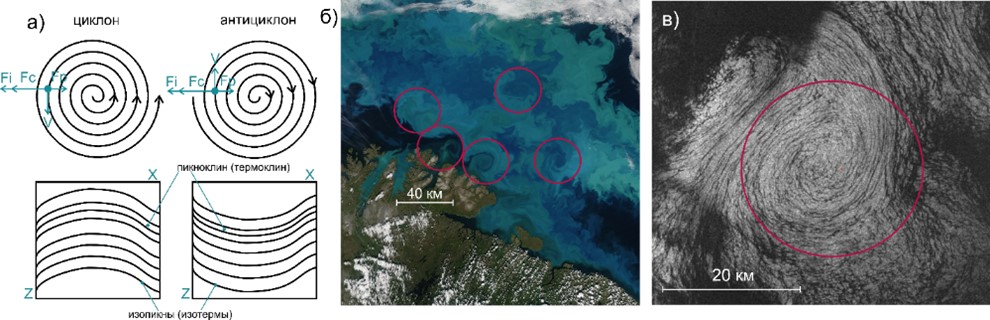

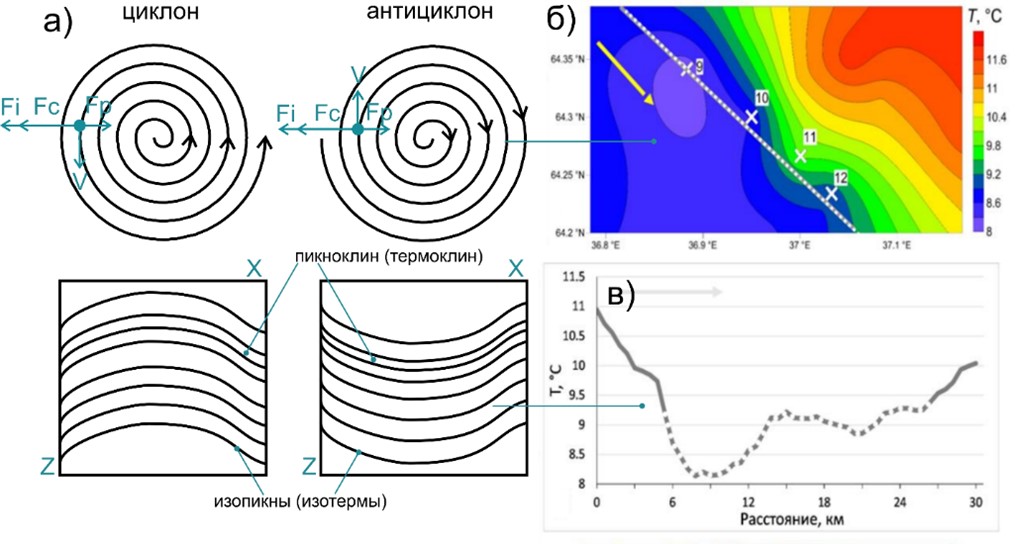

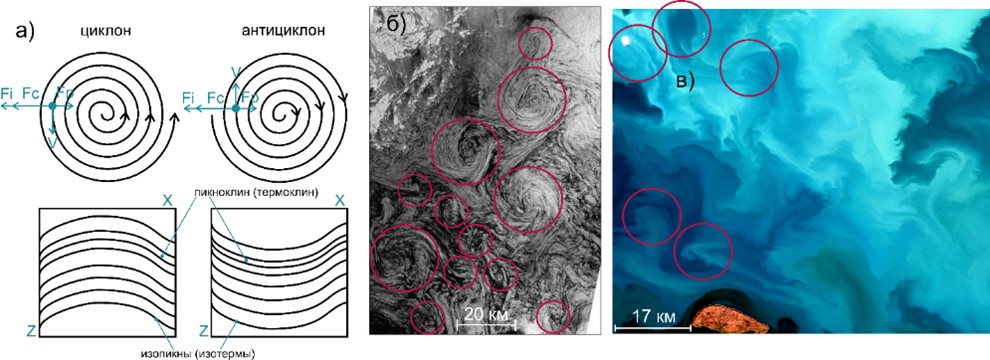

- Схема циклонических и антициклонических вихрей в Мировом океане и связанное с ними типичное положение слоев жидкости.

- Различные механизмы отображения вихрей на радиолокационных изображениях [Атаджанова, 2019].

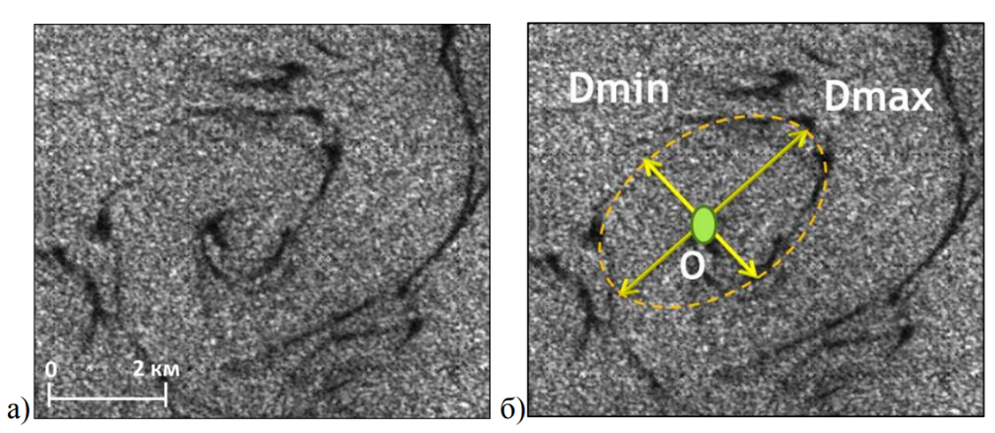

- Схема определения диаметров вихрей по их поверхностным проявлениям на радиолокационном изображении [Атаджанова, 2019.].

- Мезомасштабные вихри по контактных данным: а) схематическое представление; б) мезомасштабных вихрь в Северном Ледовитом океане [Кондрик и др.,2016].

- Мезомасштабные вихри по спутниковым данным: а) схематическое представление; б) проявления вихревых структур в Баренцевом море по оптическим данным (сайт SOLAB) [https://solab.rshu.ru]; в) проявления вихревых структур в Баренцевом море по радиолокационным данным Sentinel‑1 [данные ESA, обработка Е.И. Свергуна].

- Субмезомасштабные вихри по контактных данным: а) схематическое представление; б) субмезомасштабный вихрь в Белом море, проявляющийся в распределении температуры на поверхности по данным полигонной съемки в Белом море; в) субмезомасштабный вихрь в Белом море, проявляющийся на разрезе температуры в Белом море [Атаджанова, 2019].

- Субмезомасштабные вихри по спутниковым данным: а) схематическое представление; б) субмезомасштабные вихри в Балтийском море по данным спутникового радиолокатора; в) субмезомасштабные вихри в Баренцевом море по данным оптического спутника Sentinel‑2 [данные ESA, обработка Е.И. Свергуна].

Модельные объекты

Моря Российской Арктики

Посещение модельных объектов

В рамках экспедиций Плавучего университета ИО РАН

Источники информации

Атаджанова О. А. Особенности субмезомасштабной вихревой динамики Баренцева, Карского и Белого морей по данным спутниковых наблюдений. Дис. … канд. геогр. наук. СПб. 2019. 135 с.

Зацепин А. Г. и др. Поверхностный опресненный слой в Карском море // Океанология. 2010. Т. 50. №5. С. 698–708.

Зацепин А. Г. и др. О природе короткопериодных колебаний основного черноморского пикноклина, субмезомасштабных вихрях и реакции морской среды на катастрофический ливень 2012 г. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2013. Т. 49. № 6. С. 717–732.

Зимин А. В. Закономерности субмезомасштабных процессов и явлений в Белом море // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2016. № 44. С. 104–120.

Каменкович В. М., Кошляков М. М., Монин А. С. Синоптические вихри в океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 511 с.

Каримова, С. С. Наблюдение вихревых структур Балтийского моря с помощью радиолокационных и радиометрических спутниковых данных / С. С. Каримова, О. Ю. Лаврова, Д. М. Соловьев // Исследование Земли из космоса. – 2011. – № 5. – С. 15–23.

Кондрик Д. В., Попов А. В., Рубченя А. В. Роль мезомасштабных образований в распространении распресненных вод в поверхностном слое Северного Ледовитого океана // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2016. № 3. С. 106–117.

Физический энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1983. 944 с.

Gjevik, B., Moe, H. & Ommundsen, A. Sources of the Maelstrom. Nature 388, 837–838 (1997). [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1038/42159

Thomas, L. N. Submesoscale processes and dynamics / L. N.Thomas, А. Tandon, А. Mahadevan // Ocean Modeling in an Eddying Regime, Ge-ophys. Monogr. Ser. – 2008. – Vol. 177. – P.17–38.

Составители словарной статьи

Свергун Е .И., канд. геогр. наук, Институт океанологии РАН