Визуальные наблюдения на гидропстах

Визуальные наблюдения на гидропостах

Гидрологический пост – это место, специально выбранное на берегу водного объекта (реки, озера, водохранилища, моря) и оборудованное для систематических гидрологических наблюдений и передачи информации об их результатах. Гидрологические посты на водных объектах России входят в систему гидрометеорологических наблюдений Росгидромета или принадлежат другим ведомствам. Гидрологические посты системы Росгидромета работают в соответствии с официальными пособиями – наставлениями, руководствами и так называемыми руководящими документами. Гидрологические посты, входящие в систему Росгидромета, подчиняются местным Гидрометеорологическим обсерваториям (ГМО) или другим региональным подразделениям этого ведомства.

В системе Росгидромета речные гидрологические посты подразделяются на расходные (или стоковые и уровенные. На постах всех разрядов ведутся наблюдения за уровнем воды, температурой воды, ледовыми явлениями и некоторыми метеорологическими характеристиками. На расходных (или стоковых) речных гидрологических постах измеряют также расходы воды и ведут учёт стока воды, периодически измеряют мутность воды. На уровенных постах наблюдают только за уровнем воды; наблюдения ведутся с помощью водомерных устройств – водомерных реек, свай, самописцев уровня. В зависимости от разряда поста наблюдения бывают четырехсрочные (в 02, 08, 14 и 20 ч), двухсрочные (в 08 и 20 ч), односрочные (в 08 ч). Результаты работы гидрологического поста его наблюдатель передаёт в ГМО или другие подразделения Росгидромета.

Согласно регламентирующим докуменатам [Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, 2, I, с. 7, 58 – 76; 6, II, с. 145], мониторинг водных объектов включает ежедневные визуальные наблюдения, а именно:

- Наблюдения за метеорологической видимостью, облачностью и ветром. Если наблюдения за осадками по осадкомеру на посту не производятся, в книжке КГ-1 записываются результаты визуальных наблюдений с указанием вида осадков (Д – дождь, С – снег) и их интенсивности в баллах (1 – слабый; 2 – средний; 3 – сильный). Например, Д3 означает сильный дождь.

- Наблюдения за ветром и волнением (ежедневно, в сроки измерения уровня воды в период, свободный от ледяного покрова). На малых реках, на которых даже сильный ветерне создает заметного волнения и не вызывает явления сгона и нагона воды к одному из берегов, наблюдения за ветром не производятся (в соответствии с указанием станции). Волнение отмечается только на постах, расположенных на больших реках. Волнение оценивается баллами, которые пишутся в графе «Ветер и волнение» после записи оценки ветра:

балл 0 – поверхность воды гладкая или имеется мелкая рябь;

балл 1 – слабое волнение;

балл 2 – волнение умеренное, на поверхности волны появляются пена и гребешки;

балл 3 – волнение сильное, вся поверхность воды покрыта большими волнами и с гребней срывается и стелется по поверхности воды белая пена.

На постах, расположенных на горных реках с бурным течением, вместо волнения отмечается (баллами) характер течения.

балл 1 – течение спокойное, на поверхности воды ровная или мелкая рябь;

балл 2 – течение неспокойное, поверхность воды неровная, появляются пенистые гребешки;

балл 3 – течение бурное, поверхность воды почти сплошь покрыта белой клубящейся пеной.

В створах на больших реках, где применяются поплавочные измерения скорости течения при ветре до 5 м/с, например, на реках с затяжным ледоходом, скорость ветра измеряется анемометром, а его направление оценивается визуально в соответствии с градациями, указанными в данном разделе книжки расхода. Инструментальные наблюдения за ветром проводятся только при сравнительно высоких уровнях, характерных для периода весеннего ледохода. Измерение скоростей и направления ветра (визуально) производится на берегу вблизи гидроствора по возможности на открытом месте, вне зоны затопления [Наставления, 1985].

- Наблюдения за явлениями ледового режима в период замерзания, в период ледостава и в период вскрытия реки (ежедневно в утренний и вечерний сроки измерения уровня воды или в ближайшее к ним светлое время, в период замерзания и вскрытия – учащенно) до полного освобождения реки ото льда. При визуальных наблюдениях фиксируются все ледяные образования и ледовые явления с указанием их расположения, при этом даются их количественные характеристики (ширина заберегов, густота шугохода и ледохода в баллах, размеры полыней, ширина и протяженность трещин и т. д.).

- Наблюдения за распространением водной растительности (10, 20 числа и в последний день месяца). Определяется вид водной растительности, ее распространение по длине и ширине реки, густота произрастания и состояние. Густота произрастания оценивается визуально: редкая, густая и очень густая. Если густота различная, указывается, где растительность гуще, а где реже.

- Наблюдения за явлениями, влияющими на изменение режима и условий течения реки (образование или размыв отмелей, кос, осередков, островов; расчистка русла; дноуглубительные работы; образование новых проток-рукавов; обвалы или оползни берегов; образование заторов и зажоров и другие явления).

- Наблюдения за водохозяйственными мероприятиями, которые нарушают естественный режим реки (водозаборы и водосбросы, постройка мостов, лесосплав и судоходство, сброс воды из вышерасположенного водохранилища и т. п.). При проведении гидрохимических исследований результаты визуального наблюдения состояния водоема - наличие пленки, повышенной мутности)

Результаты визуальных наблюдений за ветром, волнением, водной растительностью и другими явлениями в жизни реки, самостоятельно не обрабатываемые, служат как при просмотре полевых книжек, так и при последующем анализе для оценки их влияния на точность измерения уровня и используются в дальнейшем при оценке точности вычислений стока.

При промерах глубин одновременно с промером на каждом промерном профиле в четырех-пяти точках берутся пробы грунта дна и визуально определяется их состав - галька, гравий, крупный песок, ил и т. п. [Наставления, 1985].

Иллюстрации

- «Фотонаблюдения» за зарастанием водной растительностью. Река Оредеж. База учебных практик РГГМУ Даймище. Гидропост Основной.

- Пробы донных наносов, отобранные дночерпателем в трёх точках на гидростворе «Пляж»: №1 – левый берег (1 м от уреза воды); №2 – правый берег (1 м от уреза воды); №3 – середина реки.

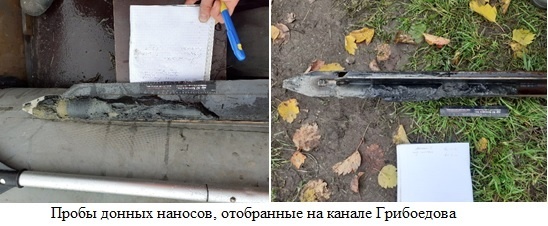

- Пробы донных наносов, отобранные на гидростворе Канал Грибоедова

Источники информации

Карасев И. Ф., Шумков И. Г. Гидрометрия. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 384 с.

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 2. Ч. II. Гидрологические наблюдения на постах. Л.: Гидрометеоизат, 1985. 264 с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200108241?ysclid=lweubdj49h252498737.

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. I Гидрологические наблюдения и работы на больших и средних реках. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 400 с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095306?ysclid=lwetf6x660469242310.

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. II. Гидрологические наблюдения и работы на малых реках. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 267 с. URL:

https://docs.cntd.ru/document/1200100351?ysclid=lweueqi1hc106205393

Составители словарной статьи

Исаев Д. И. Ванченко С. И., Ванченко В.