Водоносный слой, горизонт, комплекс

Водоносный слой, горизонт, комплекс

Слои горных пород, насыщенные гравитационной водой, образуют водоносные горизонты или пласты, составляющие водоносные комплексы.

Водоносный слой (пласт) – слой одновозрастных горных пород, характеризующийся однородностью литолого-фациального состава, выдержанной мощностью, более или менее одинаковой пористости, однородными фильтрационными и емкостными свойствами. Тесная гидравлическая связь внутри пласта обеспечивает образование общей поверхности подземных вод [Словарь…, 1971, с. 29]..

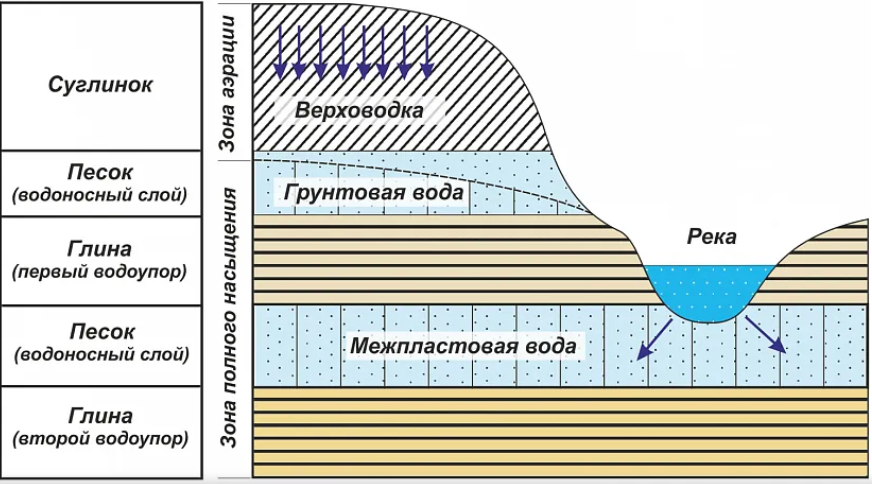

Водоносный горизонт – один или несколько водоносных пластов горных пород, залегающих между водоупорными слоями или между зоной аэрации и водоупорным слоем, которые близки по фациально-литологическому составу и гидрогеологическим свойствам, имеют общие условия формирования, движения и разгрузки подземных вод, соответствуют выдержанным по простиранию фациально-литологическим типам отложений отдельных седиментационных ритмов. Водоносный горизонт обладает гидродинамической самостоятельностью, которая проявляется в тесной взаимосвязи гидростатического или геостатического напора во всех слоях. Породы могут иметь различный литолого-фациальный состав и обладать изменчивостью фильтрационных и емкостных свойств. Водоносные горизонты отличаются друг от друга фациально-литологическим составом водовмещающих пород и гидрогеологическими особенностями [Словарь…, 1971, с. 28].

Слабоводоносный горизонт сложен породами с низкими фильтрационными и емкостными свойствами, залегающими между водоупорами или между зоной аэрации и водоупором. Слабоводоносные породы замедляют конвективный тепло-и массообмен. Этот горизонт затрудняет гидравлическую связь между водоносными горизонтами [Словарь…, 1971, с. 28]..

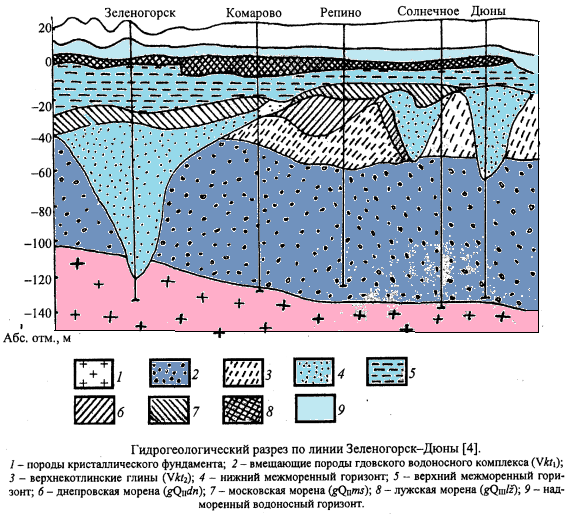

Водоносный комплекс – несколько водоносных горизонтов, разделенных слабопроницаемыми или водоупорными породами и обладающих общностью условий формирования ресурсов и состава подземных вод. Водоносные горизонты между собой гидравлически связаны и эта связь проявляется в перетекании подземных вод, общности условий питания, движения и разгрузки подземных вод [Словарь…, 1971, с. 28–29].

Основные элементы водоносного горизонта:

- Область питания, в которой водоносный горизонт непосредственно связан с зоной аэрации. Питание горизонта происходит атмосферными осадками, а также поверхностными водами и водами из других горизонтов.

- Область распространения (напора) — промежуточная зона между областями питания и разгрузки, основная по площади развития. Направление движения подземных вод преимущественно под действием гидравлического градиента. У безнапорных водоносных горизонтов области питания и распространения совпадают.

- Область разгрузки – участки поверхности или части геологических структур, определяющие гидродинамику водоносного горизонта (скорость, направление движения, напор и т.д.). В местах выхода подземных вод на поверхность образуются источники и родники. Из них непрерывно ведется откачка воды, что способствует образованию депрессии в водоносном горизонте. Подземные воды выходят на поверхность в местах прорезания водоносного горизонта эрозионной сетью – в оврагах, долинах рек, на берегах озер и морей. Разгрузка может осуществляться непосредственно в русло реки, в озера и моря, а также в другие водоносные горизонты.

Иллюстрации

- Типы подземных вод. Схема

- Водоносные комплексы венда и квартера. Геологический разрез по линии «Зеленогорск – Дюны» (Курортный район Санкт-Петербурга).

- Водоносный слой, вскрытый в колодце.

- Разгрузка грунтовых вод выше водоупорного пласта – нижнего чечевичного слоя, сложенного серым рыхлым мергелем с оолитами лимонита (FeOOH·(Fe2O3·nH2O)). Долина Саблинки. Саблинский памятник природы

- Долина Тосны около усадьбы Пустынька. Обнажение пород нижнего и среднего ордовика

- Водоносный горизонт в песчано-глинистой глауконитовой толще ордовика. Долина Тосны. Саблинский памятник природы.

Народные термины

Водопросо́чная или водянáя жúла – из иллюстрации к водопросо́чный – ‘содержащий грунтовые воды’: «Е́сли жы́ланька где есть, е́та жы́ла вадяна́я, въдапрасо́чная, так сра́зу фсё патто́нет» (Пуст. Станки) [ПОС, 4, с. 79].

Жи́лина – ‘русло подземной реки, ручья’: «По жы́линам-то идё́т тё́пла вода́» (Шенк., Верхопаденьга); в другом значении – ‘кровеносный сосуд, вена; сухожилие’) [АОС, 14, с. 101].

Жи́лка - ‘русло подземной реки, ручья’: «У други́х не роднико́выйе коло́ццы, а у на́с роднико́вый, жы́лка така́я, ви́дно, шла́, нарва́лись на э́ту жы́лку. Вод жы́лка кака́ -то прохо́дит сквозь до́м. А то до м-то на ре́чьку тя́нет, земля ́ осяжа́ет, кака́-то жы́лка под до́мом йесь» (Плес. Фдв.); «А па́па берё́т отту́да (воду), там извеско́вая, да́жэ по фку́су оддайо́т, а до жы́лки не дошли́, наве́рно» (Карг. Ар.) [АОС, 14, с. 105].

Жúла – ‘русло подземной реки, ручья’: «Клюци́, а на настоя́шшу-то жы́лу не попа́ли» (Вель. Сдр.); «На жы́лу попадё́ш с водо́й, тогда ́ и коло́дец бу́дет» (Прим. Ннк.); «На жы́лу не падё́сся – вода ́ далеко́» (Вил. Пвл.); «Йе́сь кото́ры до жы́лы дохо́дят» (Красн. Прм.); «До жы́лы докопа́лись, вода ́ потекла́» (Онеж. Прн.); «Я ра́скопа́, копа́на жы́лу, даг за два́ццать мину́т я́ма набрала́сь» (Котл. Фдт.); «Или жы́ла не та ́ попа́ла, или не доби́ли, бью́т – натру́бник вохо́дит сам (при рытье колодца)» (Красн. Брз.); «Вот ту́т водойо́м вы́рыли пожа́рный, ви́димо, жы́ла к на́м пришла́, вода ́ нехоро́ша ста́ла» (Пин. Ср.; В-Т. Сгр.; Вель. Пжм; Вин. Кнц.; Карг. Лдн.; Леш. Смл.; Ук. Шгм.; Онеж. Аб.; Бб. Врз.; Тмц. Трч.; Прим. Лз.; Холм. Члм.; Шенк.; Вл. Ктж.; Яг.) [АОС, 14, с. 98].

Водяна́я (водоно́сная) жи́ла: «Где жы́ла идё́т водяна́я» (Плес. Фдв); «Водяна́я жы́ла называ́ют, я ́ угада́л на чи́сту жы́лу» (Пин. Ср.); «Вода фся ́ проче́рпывайеца, жы́ла йе́сь водоно́сная» (Вин. Кнц) [АОС, 14, с. 98–99].

Вода подземного горизонта

Ключевáтая водá – ключевáтый – ‘родниковый, ключевой (о воде)’: У сельсовета ключеватая вода, из ключа» (Тихв.) [СРГК, 2, с. 376].

Ключóвка – ‘ключевая вода’: «У меня ключовки нет, только кипячёная вода» (Сок. Андр.) [СВГ, 3, с. 69].

Качество воды

Баская вода – баский – ‘хороший’: «Вода-то у нас такая баская была на колодце» (Ник. Выс.) [СВГ, 1, с. 23].

Серéбряная водá – из иллюстрации к ключóк – ‘родниковый, колодец’: «В ключках — от вода серебряная ажно» (Лод. + Баш., Сланц., Сол., Шим.) [СРГК, 2, с. 376–377].

Топонимы

Микротопонимы

Ключищи: «Ключищи — место, где текут подземные ключи» (Оп.) [НОС, с. 395].

Комментарии

Водоносные пласты (слои) обозначены в русских говорах Северо-Запада народным термином жúла и производными от него, что свидетельствует об уподоблении подземных вод кровеносной системе человека и животных. Понятия горизонт и комплекс в народной гидрогеологии не формируются. Слой воспринимается как подводный водоток с постоянным или относительно устойчивым уровнем, что более характерно для вод карстовых областей. Наличие водоносных слоев оценивается положительно при копке колодцев и отрицательно при строительстве домов. В иллюстрациях к диалектным словам отмечено отрицательное влияние верховодки на качество грунтовых вод.

Модельные объекты

Водоносные слои в зоне разгрузки: коренные берега рек с чередованием водоносных и водоупорных пород (Саблинка, Тосна, другие водотоки); колодцы, водозаборные скважинах, в том числе слив на грунт.

Посещение модельных объектов.

Экскурсия по гидрогеологическому полигону на Базе учебных практик РГГМУ «Даймище».

Источники информации

Бродская Н. А., Виноград Н. А., Соколова А. А. Полевая гидрогеология. Учебно-методическое пособие по учебной ознакомительной практике по гидрогеологии СПб.: РГГМУ, 2023. 114 с. URL: https://vk.com/doc11024045_669312459?hash=4o57X61um7IzVqt5NWEZf9BS3WO3sQ2WHZ68N9ah76L&dl=ueTXoLfjZzqNcbDwAMZSz31o0ZXuLiYTgkngz6O54r4.

Водоносный слой, вскрытый с помощью копаного колодца [Электронный ресурс]. URL http://rasfokus.ru/images/photos/medium/ca0942e219cecf10c658650fc1423d59.jpg (дата обращения: 23.06.2023).

Воронов А. Н., Виноград Н. А. Гдовский водоносный комплекс — источник пресных, минеральных и промышленных вод // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Науки о Земле. 2006. Вып. 4. С. 88–95.

Гидрогеологический разрез по линии «Зеленогорск – Дюны» /Воронов А. Н., Барвиш М. В., Шварц А. А. Особенности микрокомпонентного состава подземных вод нижнекотлинского горизонта // Разведка и охрана недр. 1998. №7-8. С. 40–41.

Мурашова Е. Г. Основы гидрогеологии: учебное пособие. Благовещенск : Изд-во ДальГау, 2013. 143 с.

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / Маккавеев А. Л. М.: Изд-во «Недра», 1971. 216 с. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-slovar-po-gidrogeologii-i-inzhenernoy-geologii_0.pdf?ysclid=lrbyk73otk191647456.

Составители словарной статьи

Н. А. Бродская, А. А. Соколова