Волнение на озерах

Волнение на озере

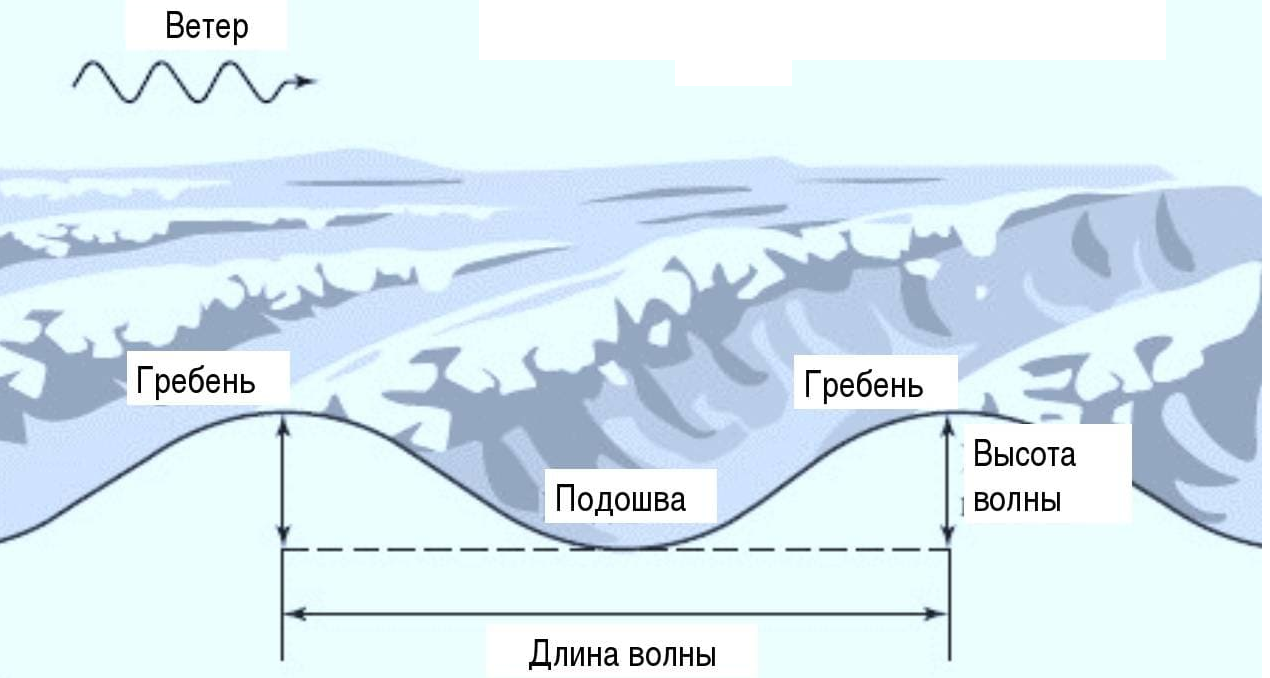

Волнение – сложное, колебательное движение поверхностного слоя водоема, вызванное преимущественно ветром. При стихании ветра волнение переходит в зыбь – затухающее волнение. В строении волны выделяются: средняя волновая линия, гребень, впадина (ложбина), фронт, главное направление распространения волны, высота волны, длина волны.

По форме волны бывают двухмерными и трехмерными. Трехмерное волнение образуется, когда передача энергии ветра водной поверхности происходит в форме неодинаковых импульсов. Изменение направления и скорости ветра создает одновременно несколько систем волн, которые накладываются друг на друга. При этом гребни волн не образуют правильной линии фронта, а располагаются как бы в шахматном порядке. На глубоких акваториях крупнейших озер после прекращения ветра волнение по инерции продолжается в виде зыби. Это смешанное волнение, для которого характерны двухмерные волны правильной симметричной формы. Гребни строго параллельны, высоты по длине гребней постоянны. Зыбь при безветрии называется мертвой зыбью (волны имеют правильную форму и малую крутизну) [Флерко и др., 2015].

Для визуальной оценки силы (скорости) ветра по его действию на водную поверхность и предметы на суше, ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт в 1805 году разработал 12-балльную шкалу, названную впоследствии его именем. Основные проявления действия ветра на состояние водной поверхности озер, где сила ветра изредка достигает 9 баллов:

- штиль – зеркально гладкая водная поверхность (0 баллов);

- рябь, пены на гребнях волн нет; высота волн до 0,1 м (1 балл);

- короткие волны максимальной высотой до 0,3 м, гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными (2 балла);

- короткие, хорошо выраженные волны высотой до 0,9 м. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка маленькие барашки (3 балла);

- волны удлинённые до 1,5 м, барашки видны во многих местах (4 балла);

- хорошо развитые в длину волны с максимальной высотой до 2,5 м; повсюду видны белые барашки, в отдельных случаях образуются брызги (5 баллов);

- крупные волны с белыми пенистыми гребнями; средняя высота волн – 3 м., максимальная – 4 м (6 баллов);

- высокие волны, гребни время от времени срываются ветром, пена ложится полосами по ветру; максимальная высота волн до 5,5 м (7 баллов).

На Ладожском озере в районе о. Валаам высота штормовых волн может достигать – 4,5 м, на Онежском озере – 3 м, Ильмене – свыше 2 м, Белом озере – 1,2 м. Многолетние наблюдения на Псковско-Чудском озере показали, что в акватории Чудского озера при средней скорости ветра 5 м/с средняя высота волн составляет 0,35 м, при скорости 10 м/с она увеличивается до 1,2–1,3 м, при штормовом ветре (20 м/с) – до 2,4 м. Штормовые волны на Псковском и Теплом озерах ниже – соответственно 1,3 м и 1,0 м. Волны преимущественно короткие и крутые [Псковско-Чудское озеро, 2012, с. 144 –146]. На крупных озерах кратковременный сильный ветер может вызвать ветровой нагон – значительный уклон водной поверхности до 30–40 см и более. Это явление на Псковско-Чудском озере наблюдается в мае и августе. Под воздействием ветра, изменения атмосферного давления и ряду других причин могут образовываться стоячие волны – сейши. Волнение на средних озерах редко достигает 3 баллов, высота волн не превышает 1 м.

Прибрежная полоса водоемов по условиям волнообразования и характеру волнения делится на четыре зоны:

- зона волнообразования (глубоководная или мелководная в зависимости от глубины водоема);

- зона трансформации волн;

- зона прибоя, где происходит опрокидывание гребней наиболее крупных волн с образованием бурунов;

- приурезовая зона наката – непосредственно возле берега происходит окончательное разрушение всех волн и образование наката – прибойного потока воды на берег.

Иллюстрации

- Строение ветровой волны. Схема

- Рябь на поверхности Чудского озера. 11 августа 2023 года.

- Шторм на Чудском озере. 30 июня 2021 г. Волны с белыми пенистыми гребнями.

- Гине А. В. Шторм на Валааме. 1870-е годы. Холст. Масло. Русский центр искусства. Город Калининград.

Народные термины

Водоём – ‘естественное углубление значительных размеров, заполненное водой’: «На ме́лкъм въдаёми ху́жы бу́ря, на Пско́фскъм въдаёми ху́жы, чем на Чуцко́м» (об озере)» (Пск. Жидилов Бор) [ПОС, 24, с. 77].

Русь – ‘поверхность воды в водоеме (?)’ (Сямж. Рам.) [СВГ, 9, с. 73].

Волнение

Волнéние – ‘колебание водной поверхности’: «Вал – такое валненье, на возере» (Аш. Трубецкое); «Этака валнение, лотку вести» (Печ. Красная Гора) [ПОС, 4, с. 113].

Волноватая поверхность – см. волновáтый – ‘покрытый волнами’ (Пск. Шахницы + Пск. Серёдка; Фридрих) [ПОС, 4, с. 114].

Волнúна – – ‘сильное колебание водной поверхности, волнение’: «Валнина идёт – лотку захлебнула» (Нев. Осовик) [ПОС, 4, с. 113].

Во́лна́ – ‘сильное колебание водной поверхности, волнение’: «Ни даяжжа́я На́рвы, така́я вална́ пришла́, што ни адно́ва бе́рига ни вида́ть» (Гд. Раскопель); «Вална́ – кагда́ навадне́нья, ве́тер бушу́е» (Пушк. Зимари + Полн. Замогилье); «Одна́жды белу́гу пудо́ф на семь волно́й вы́вернуло на бе́рек» (Пл. Нежадово); «Увидал волну – выпущается в челну» [Поговорка о малосообразительном человеке] (Кузнецов, Шартова) [ПОС, 4, с. с. 112].

Плёсо разыгралось – см. плёсо – ‘водное пространство’: «Как плёсо-то разыгралось, сиверик задует, то никто рыбу кокотить не идёт» (Новг.) [НОС, с. 825].

Бойко – ‘неспокойно, бурно (о море, озере и т . д.)’ [СРГК, 1, с. 85].

Бурúть – ‘шуметь, бушевать (об озере)’: «Озеро-то нынче бурит» (Подп.) [СРГК, 1, с. 142].

Буя́ниться – ‘быть в движении, неспокойным (о воде)’: «Озеро сердито, буянится» (Медв.) [СРГК, 1, с. 150].

Гулять – ‘О водной поверхности. Колыхаться, волноваться’ (Остр.) [ПОС, 8, с. ]

Шáтнуться – ‘покрыться волнами; взволноваться’ (Хв.) [НОС, с. 1296].

Озеро несется – см. нестись – ’волноваться (о воде)’: «Шибко озеро несется, тихо лодка тянется» (Копанев) [ПОС, 21, с. 251].

Зайтúсь – ‘заволноваться в ненастную погоду’: «Ой, времем Ильмень зайдётся ой-ой-ой, белый вал зависит от ветра, откуда он» (Новг.) [НОС, с. 286].

Бушева́ть – ‘о сильном волнении на море, озере’: «Озеро большо́ё у нас. Зна́ешь бушу́ет волна, зна́ешь как стра́шно е́хать» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 60]

Волна

Во́лна́ – ‘подвижный водяной вал, гряда на колеблющейся поверхности моря, озера, реки’: «Бу́ря начала́сь, во́лны разашли́сь» (Гд. Раскопель) [ПОС, 4, с. с. 112].

Озерная волна – см озёрный – ‘относящийся к озеру’: «Озё́рная волна́ она опаснее, чем морская, она́ крута́я, моме́нтом мо́жэт переверну́ть и фсё. Морска́я отло́гая она́, а э́та крута́я» (Ловозеро) [Мызников, 2021, с. 315].

Действие прибойной волны

Волна – см. Кряж – ‘крутой берег реки, озера, ручья’: «Вот кряж-то у Ильменя, очень высокий кряж, отбитый волнами» [НОС, с. 471].

Забивáться – ‘быть убитым сильной прибойной волной. — О рыбе’: «Ветер сильный, порывистый, забойный поднимается, вот она и забивается; много забойной рыбы; сичас её нет, а жарко когда, много» (Мст.) [НОС, с. 269].

Забóйный – ‘убитый волной’: «Бывает егорьевский лещ, Никольский и забойный лещ. Этот, забойный — последний: отхаживает рыба, и ветер начинается. И щука забойная. Как ветер пойдёт, и на шаланды принимают забойную рыбу; ветер поднимается, вот она и забивается волной. Жарко когда, много забойной рыбы бывает» (Мст.) [НОС, с. 269].

Впадина

Межувáлье – ‘пространство между двумя волнами на озере’ (Мош.) [НОС, с. 550].

Накат

Водоти́ск – ‘напор, нагон воды при сильном ветре, особенно при буре’ (Кузнецов, Талабск) [ПОС, 4].

Валобóй – ‘выброшенные волной на берег водоросли’: «На берегу валовой набивши, к воды и не подойти» (Ст.) [НОС, с. 90].

Напля́хиваться – ‘набегать, плескаться’: «Залив Курка, напляхиваются, волны» (Новг.); «Ветер поднялся, вода-то так и напляхивается на берег» (Пест.) [НОС, с. 610].

«Нос у Курицка, волны напляхываются. Лодки в Курке (залив) поставлены» - см иллюстрации к нос – ‘мыс на озере Ильмень у д. Курицко’ (Новг. + Кр.) [НОС, с. 564].

Волновой нагон, сопровождающий сильный шторм

Кагдá волнá осядет, так éтот кряш остаёцца сухóй – из иллюстрации к осéсть – понизить свой уровень, убавившись’ (Остр. + Гд.) [ПОС, 23, с. 368].

Виды волнения

- Трехмерное волнение

Перéима – ‘место быстрых встречных течений на озере’: «Через перейму переезжали, с двух сторон ветер; начнет толкать, толкун такой» (Онеж.) [СРГК, 5, с. 446].

- Двухмерное волнение

2.1 Штиль (0 баллов)

Лóса и лóсо, лóсенка – ‘спокойная поверхность воды, гладь’: «Нету тишины, так и лосы нету. Лоса на озере бывает, а больше нигде. Тихо так, как зеркало блестит, лоса и есть» (Медв); «Ох, какая на озере лоса, вода стоит, как сало, аж блестит все» (Медв.); «На озере лосо, когда тихо; там ветер и тут ветер, а в середине тихо» (Медв. + Тер.) [СРГК, 4, с. 149].

Лóсенка – ‘спокойная поверхность воды, гладь’: «Тихо — лосенка заводится. Тишенько, ветра нигде не видать» (Кем.) [СРГК, 4, с. 149].

Мертвó – ‘тихо, безветренно’: «Если на озере мертво, рыба не хватает» (Медв.) [СРГК, 4, с. 255].

Тúхо – из иллюстрации к óзерó – ‘естественный водоем, замкнутый в берегах’: «Сивóдня тиха, на óзири вáла нéту, вам тóлька и купáцца» (Гд.) [ПОС, 23, 92].

Перóм не вестú – ‘очень тихо, спокойно’: «На озере-то пером не веде, тихо, ветра нет» (Плес.) [СРГК, 1, с. 185].2

2.2. Рябь (1 балл)

Рябúца – ‘мелкая рябь, зыбь’: «КоУда' на озере рябица, так уж красиво» (Кир. Ферап. + У-К.) [СВГ, 9, с. 79].

Бороздá – ‘полоса на поверхности озера [рябь-?]’: «Борозда, полоски такие на воде, неодинаково озеро будет» (Медв.) [СРГК, 1, с. 99].

Вода зыбится – из иллюстрации к водá – ‘поверхность реки, озера’ «На озири вада зыблицца» (ГД.) [ПОС, 4, с. 71].

2.3. Невысокие волны (2 балла)

Парóк – ‘мелкая волна на озере’: «Озеро парками все, сети ставить хорошо» (Пуд.) [СРГК, 4, с. 399].

Небольшая волна – см. иллюстрацию к бороздá – ‘волна’: «Погода была гожья для рыбалки, борозды на озере были небольшие» (Медв.) [СРГК, 1, с. 99].

Маленькие волны – см. кáрега – ‘волна’: «Наше-то озеро небольшое, а на Онеги дак карбаси можно видеть было. Никакая карега не страшна, как хошь плывут» (Медв.); «Каки на нашем озере кареги, маленькие, что и говорить» (Медв.) [СРГК, 3, с. 329].

2.4. Волны без гребня (3 – 4 балла)

Большой вал –см. вал – ‘волна, волны’: «…сильна вал был большой» (Локн.); «В бальшом озири и вал пат крыжу» (Пск.); «Сиводня тиха, на озири вала нету» (Гд.) ПОС, 3, с. 19].

Вал – ‘высокая волна’: «А осенями, когда начнутся бури с дождём, иногда со снегом, да по озеру пойдут валы, да ветер противный, то прямо беда, выехать не можем, и нужно кружить озеро лесом и болотами» (Подужемье. ИАОТРС) [Мызников, 2021, с. 62–63].

Большая волна: «Вална бальшая значыт, то чыряз нос, то з бакоф» (Печ.) – См. нос – ‘передняя часть лодки’: [ПОС, 21, с. 426–427].

Пáдора – ‘сильные волны на озере’: «Падора — это вихрь-то на море» (Оп.); «Гребите скорее к берегу, вон какая падора поднялась, того и гляди лодку ветром перевернёт» (Ок.) [НОС, с. 780].

2.5. Большие волны с белыми барашками (6–7 баллов)

Бýря – см. волна́ – ‘подвижный водяной вал, гряда на колеблющейся поверхности моря, озера, реки’: «Бу́ря начала́сь, во́лны разашли́сь» (Гд. Раскопель); «Тяпе́рь нет таки́х вало́н, ти́ха» (Локн. Пузево) [ПОС, 4, с. с. 112].

Белый вал – ‘волна с белым пенистым гребнем’: «Бальшой ветир севодня, белый вал пашол» (Вл., Дроздово) [ПОС, 3, с. 19]; «Бальшо́й ве́тер сево́дня, бе́лый вал пашо́л, ви́диш, гребешки́ у во́лн бе́лые» (Вл. Дроздово) [ПОС, 4, с. с. 112].

Девятка – ‘самая большая волна, девятая по счету, с пенным гребнем, барашком’: «Здесь-то у берега спокойно, а нет-нет, да выскакивают барашки, как девятка подходит, волна девятая, что она сильнее» (Медв.); «Девятка — волна девятая. Идут волны, озеро как будто ницёго, а как девятка подойдет, так лодка вздынет» (Медв.); «И забежит девятка, как хором, высокая и словно в могилу спускает» (Пуд.);» А нынь ветер-то дуиул, так волны так и разыгрались на озере, так девятка и ходит» (Медв.) [СРГК, 1, с. 440].

Белýшка – ‘гребень волны с белой пеной’: «Белушка — это на воде пена, все годы бывает, когда витер» (Медв.); «Вчерась, как мы варили, ветер большой-пребольшой завиял, белушки на озере поднялись» (Медв.) [СРГК, 1, с. 58].

Белы́ш – ‘гребень волны с белой пеной’: «Ой, бёлышев-то, бёлышев, белело все озеро» (Медв.); «Когда ветер сильный, так волны белые на гребне становятся, это белыши и есть» (Медв. + Н Пуд., Сег.) [СРГК, 1, с. 59].

Бéлышек – ‘гребень волны с белой пеной’: «Ветер большой, даже бёлышкн на озере» (Кондоп.); «Ветер с бёлышками, говорят, когда на волнах белая пена появляется» (Медв.) [СРГК, 1, с. 59].

Белы́шник– ‘гребень волны с белой пеной’: «Ветер рвал, белышники катало» (Медв.); «Крута, ветер поймется, торск, глн, какие белышники на озере» (Медв.) [СРГК, 1, с. 59].

Белышóк – Ум. от белы́ш – ‘гребень волны с белой пеной’: «Белыши ветер нагонит на озере, а белышкй это маленькие белыши» (Медв.) [СРГК, 1, с. 59].

Гребень – ‘верхний пенистый край волны’: «У нас вална частая и з гребням» (Гд + Печ.); «Беляк – волна з белым гребнем идет ф шторм» (Пск.) [ПОС, ].

- Мертвая зыбь

Глухáя волнá –‘волнение воды без ветра, мертвая зыбь’ (ГД) [ПОС, 4, с. 112].

Глухóй вал – ‘волна без пенистого рассыпающегося гребня’: «Глухой вал па старинке, глухая волна или зып тяперь называют» (Гд., Сосно) [ПОС, 3, с. 19].

Топонимы

Эргонимы

«Тихий берег» – база отдыха, Кондопожский район, Республика Карелия.

«Тихий Залив»- база отдыха, Сортавальское городское поселение, Республика Карелия.

Микротопонимы

Курка – ‘залив на оз. Ильмень’: «Залив Курка, напляхиваются волны. Лодки в Курке поставлены, заливинка маленькая, вода шумит, как ветер с озера» (Новг.) [НОС, с. 485].

Комментарии

Народная терминология, описывающая волнение на акватории озер, достаточно хорошо согласуется с принятой в навигации шкалой Бофорта. Рябь наблюдается практически на всех водоемах, ветровые волны – на средних и больших озерах. Терминология волнения на в говорах Прионежья и Беломорья имеет сходство по составу и структуре: есть названия у штиля, слабого и сильного волнения. Применительно к самым высоким волнам используется термин девятка.

Опыт лова рыбы в море и расположенных поблизости от поселения озерах позволял сравнивать особенности волнового режима: «Озё́рная волна́ она опаснее, чем морская, она́ крута́я, моме́нтом мо́жэт переверну́ть и фсё. Морска́я отло́гая она́, а э́та крута́я» – см озёрный – ‘относящийся к озеру’ (Ловозеро) [Мызников, 2021, с. 315]. Волнение на водоемах относительно малого размера во время бури представлялось более опасным: На ме́лкъм въдаёми ху́жы бу́ря, на Пско́фскъм въдаёми ху́жы, чем на Чуцко́м» (об озере)» (Пск. Жидилов Бор) [ПОС, 24, с. 77]. Это наблюдение касается и малых по гидрологической классификации озер – см. иллюстрацию к бушева́ть – ‘о сильном волнении на море, озере’, записанную в деревне, располагавшейся на берегу Нюхчозера (площадь акватории 6,1 км²): «Озеро большо́ё у нас. Зна́ешь бушу́ет волна, зна́ешь как стра́шно е́хать» [Мызников, 2021, с. 60.].

В рыбацких артелях были выработаны приемы поведения при усилении ветра и волнения. При команде разбирайся на прядь следовало расположить лодки в один ряд: «Если ветер, то лодки гуськом идут, лодка за лодкой, чтобы волна в бок лодке не била. Делают все так по команде большака: “Разбирайся на прядь”» (Ст.) [НОС, с. 993].В иллюстрациях к терминам и глагольными лексемам, позволяющим более полно раскрыть понятие волнение, отмечаются последствия штормов: «Вихор пришол, и по носу изломало ладью» (Гд.); «Вална идё цыряз нос, фсё бьёт в лотку, а мы уш пускаимся, пусть ветир нясёт, да куда-нибуть повитирь» (Печ.) – см. нос – ‘передняя часть лодки’ [ПОС, 21, с. 426–427].

Опасности плавания по Онежскому озеру и другим большим озерам способствовали формированию народных примет: закувы́кать – ‘начать кричать (о гагаре)’: «Как гагара закувыкала, ветер большой, уезжай с озера» (Выт.) [СРГК, 2, с. 144].

Модельные объекты.

Берега крупных озер с оборудованными видовыми площадками, набережные и пристани в населенных пунктах. Признаком сильных ветров служат деревья с односторонне развитой кроной (флаговые сосны).

Набережная Онежского озера в г. Петрозаводске. Республика Карелия.

Залив Скалистый берег. Валаамский архипелаг. Республика Карелия.

Берег о. Ильмень в д. Устрека. Новгородская область.

Берег Чудского озера. Пляж у д. Спицыно. Псковская область.

Посещение модельных объектов.

Резкая смена погодных условиях на Онежскому озере и других крупных водоемах позволяет в течение относительно короткого срока наблюдать переход от штиля к достаточно сильному волнению. На Онежском озере повторяемость штилей равна 1–3 %, в городах Вытегра и Кондопога повторяемость штилей в отдельные месяцы составляет 21–24 %. Наиболее часто штили отмечаются с января по март - апрель. Повторяемость ветров со скоростью 15 м/с и более не превышает 10 %. Сильные ветры наблюдаются в основном с сентября по март, с апреля по август они бывают не каждый год. Максимальная продолжительность штормовых ветров от SW отмечается в сентябре - ноябре. Зимой возможны ветры со скоростью 20–24 м/с [Онежское озеро]. В октябре на Ладожском озере часто наблюдаются штормовые ветры со скоростью более 20 м/с, продолжающиеся несколько суток [Лоция Ладожского озера].

Источники информации

Без комментариев: шторм в Чудском озере 30 июня. Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview/7209413769190824348 (дата обращения: 12.10.2022)

Гидрометеорологический режим озер и водохранилищ: Чудско-Псковское озеро / Отв. ред. А.А. Соколов. Л., 1983. 162 с.

Карпухина Н.В. Геоморфология берегов Чудско-Псковского озера // Вестн. Моск. ун-та Сер. 5 География. 2012. № 4. С. 54–60.

Картосхема морфогенетических типов берегов

Лоция Ладожского озера. Электронный ресурс]. URL: https://ladoga-lake.ru/pages/artcl-ladoga-sailing-02.php?ysclid=lt3axkq5j4287027608 (дата обращения: 12.10.2022).

Онежское озеро. Навигационно-гидрографический очерк. Общие сведения // Петрозаводский Яхтенный Порт «Пески» (port-peski.ru). Электронный ресурс]. URL: https://port-peski.ru/about_us/lake_onega/?ysclid=lt3anlk28x460596565 (дата обращения: 12.10.2022).

Псковское -Чудское озеро / науч. ред. Т. Тимм и др. Тарту: Eesti Lodusfoto, 2012. 472 c.

Строение ветровой волны. Схема. [Электронный ресурс]. URL: https://prirodainfo.ru/wp-content/uploads/2021/05/morskie-volny-stroyenije.jpg (дата обращения: 12.10.2022).

Флерко Т. Г., Валова З. Г., Павловский А. И. Гидрология озер и водохранилищ: терминологический словарь. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. 44 с.

Составители

Головань Е. В., Соколова А. А.