Меандр

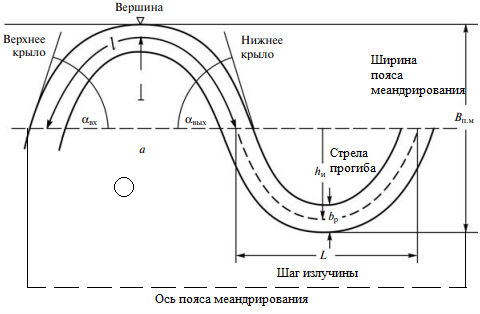

Излучина, или меандр (от греческого названия извилистой реки Большой Мендерес на п-ове Малая Азия – Меандр, Μαίανδρος) – изгиб русла реки, в результате чего один берег становится вогнутым, другой - выпуклым. Меандр состоят из двух крыльев: верхнего и нижнего; нижнее крыло одной излучины переходит в верхнее крыло расположенной ниже. Переход от верхнего крыла излучины к нижнему соответствует ее вершине. Отрезок русла в районе вершины называют иногда привершинной частью излучины. Расстояние между линиями, огибающими вершины как правобережных так и левобережных излучин определяет ширину пояса меандрирования. Эта величина изменяется по мере поперечного смещения излучин и их спрямления.

Поле скоростей течения в излучине существенно отличается от прямолинейных участков. Наблюдается смещение максимума скоростей к выпуклому берегу. У вогнутого берега отмечается повышение уровня воды. Как правило, за поворотом русла вдоль выпуклого берега образуется коса, сложенная русловыми наносами.

Извилистая форма русла гидравлически выгодна, обеспечивая благодаря увеличению мощности потока перемещение не только транзитных наносов, но и поступивших в поток вследствие размыва берегов и дна; наоборот, снижение мощности потока в местах сопряжения смежных излучин обусловливает образование здесь переката.

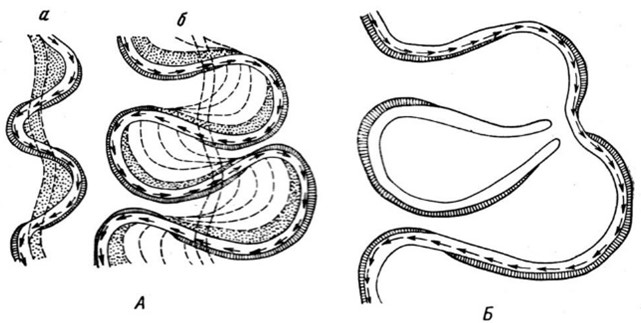

Выделяют два типа излучин:

- блуждающие, свободные, или поверхностные меандры созданы рекой среди рыхлых аллювиальных отложений на плоском дне долины. Они постоянно меняют свою форму и положение, особенно при половодьях;

- врезанные (долинные) меандры сформированы изгибами долин, при этом в каждую излучину входит выступ коренного склона. При устойчивом базисе эрозии они постоянно смещаются вниз, срезают выступы склонов и превращаются в блуждающие. В условиях тектонических поднятий или понижения базиса эрозии происходит обратный процесс: излучины блуждающие врезаются в днище и переходят во врезанные.

По плановому рисунку выделяют излучины сегментные, петлеобразные, синусоидальные, прорванные, заваленные, сундучные [Сидорчук, 2018; Меандр; Чалов, 2015, с. 267–268].

Морфологические элементы и параметры излучин при плавном переходе от одной излучины к другой [Чалов, 2015, с. 268]

Фотогалерея

Народные термины

Меандр

Вьюн – ‘поворот, изгиб’: «Речка так вьюном заворачивает» (Кирил.) [СРГК, 1, с. 317].

Бочáг – ‘излучина реки, вымоина у берега, поросшая травой’: «Хорошой денёк-от, дак всё боцягй косят» (Баб. Плеш.); «Сено-то с бочага только овцам йсь. Бочаг уж без нас выкошен» (Баб. Шон.) || [СВГ, 1, с. 42]

Прилýка – ‘крутой поворот, излучина реки, лука’ (Вол. Никол., 1857; Вол.) [СРНГ, 31, с. 280].

Излýк – ‘поворот, изгиб реки’: «Землянка-то шибко далёко растёт, у реки за излуком» (Верх. Боров.) [СВГ, 3, с. 13].

Меандровый амфитеатр

Прилýк – ‘внешняя большая дуга при изгибе реки’: «Река изгиб делает, вот прилук и будет» (Вол., Сок., Ник.) [СВГ, 8, с. 52].

Прилýка – ‘берег речной излучины (напротив мыса, обычно крутой и высокий)’ (Север, Даль; Арх.) [СРНГ, 31, с. 280].

Сегмент поймы

Кривя́к – ‘изгиб, извилина’: «Вмисте-то мы и добирались по кривяку на пожню» (Сямж. Голуз.) «Скотину гонят в кривяк, там мёлко, коровы пьют там» (Сок. Чекш.) [СВГ, 3, c. 125].

Мышь – ‘изгиб реки’: «У Лопаткино-то какую мышь река делает» (Тарн. Калик.) [СВГ, 5, с. 14].

Зáвороток – ‘изгиб, дугообразный поворот’: «У нас вся река заворотками» (Сок. Б. Иван) [СВГ, 2, с. 102].

Кривýн – ‘изгиб, извилина’: «Вон кривун реки. Видишь из-за того кривуна дерёвню? Это Бурнйха. Кривунов на нашей рекё мало» (Сямж. .Монаст.); «Все криуны стали зарастать кустами. Скоро до криуна дойдём, па берегу лучше косить» (Сямж. Рам.); «Где река поворачивает, говорят: какой здесь криун. Вон у нас Рёжа повернула, четыре дома прошла и опять повернула» (Сямж. Монаст.) [СВГ, 3, с. 125].

Кривýль, кривýля – ‘изгиб, извилина’: «Рыбу-то где, на кривулё что ли удил?» (Ник. Осилк.); «Много наша река имеет криулей» (Баб. В. Двор.); «Поцьта там, за кривулём» (Межд. Гавр. + Сок. Чекш.) [СВГ 3, с. 125].

Вило́ны вирлюги Ана́ [река] зигза́гам ра́зным, вило́нам, губа́м. Остр. Жавры. [ПОС, 4]

вирлюги́ Извилины, изгибы. Даро́га не пряма́я, а фсё вирлю́гам. Кар. Б. Низ. ср. вавилон, вилоны, вилы, вильки, вирулы [ПОС, 4]

Вир – ‘изгиб реки, излучина’ [ПОС, 4]

Искулúкáться,. 1. Изогнуться, сделать изгиб, поворот (о реке, тропинке и т. д.): «ИскуликаУсё Юг-от» (К-Г. Навол.) [СВГ, 3, 21].

Дуга Косят низы, дуги, так называют вле (возле) реке . Вл. Кашевицы [ПОС, 4]

Губа́ – ‘крутой поворот реки, излучина’: «Ана́ [река] зигза́гам ра́зным, вило́нам, губа́м» (Остр.); «А Утрая́, та, вы́спафшы, пря́ма пашла́, да то́жа крюки́ есь, губа́-та. Вон в е́лины губа́-та» (Остр.) || ‘Участок земли в излучине реки’ «Нас фчара́ фсё агра́били, анна́ губа́ там аста́фшы, в ре́чку фтяну́фшы крю́към – называ́ецца губа́» (Оп.); «Река́ кру́гам идё, вот э́тат крук и ме́ста там ни́ская, вот называ́ецца губа́» (Остр.); «Ко́ний сяво́нни в гу́бы паго́нют» (Оп.) || ‘Луг около реки’: «Ме́ста, где трава́, като́рую мо́жна каси́ть – е́та по́жня. А е́сли тако́и жы ме́ста кала реки́, то е́та ужэ́ губа́» (Кр.); «Губа́ – по́жня о́кала ряки́. Па губа́м прае́хал, се́на нет. Где пани́жэ, есь трава́ на губа́х, а где павы́шэ – нет» (Кр. + Кач., Н-Рж., Палк., Печ., Пушк., Пыт.; Копаневич, Пск.) [ПОС, 8, с. 69].

Губовина – ‘крутой поворот реки, излучина’: «Ряка идёт в нас ня так, што пряма, нескылькт губавин рядом» (Н‑Рж.) [ПОС, 8, с. 72].

Свёрток – ‘излучина, изгиб реки’: «Идёт река прямо, потом свёрток, потом опять свёрток» (Выт.) [СРГК, 5, с. 654].

Рог – ‘крутой поворот реки’: «Рог — это такое колено у речка» (Мал.); «Рог — крутой поворот в реке» (Бор. + Чуд.) [НОС, с. 1033].

Кишкá – ‘излучина реки’: «У Серебры, на кишки, поймал намедни с пудягу судаков» (Ст.) [НОС, с. 385]

Лóкоть – ‘изгиб реки’: «Излучину реки иногда называют локоть, место травное, затопляется водой» (Ст.) [НОС, с. 516].

Топонимы

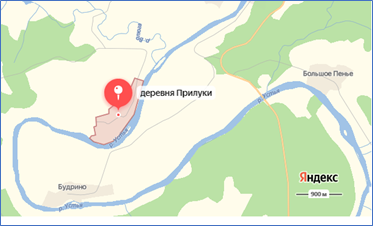

Прилук – деревня, Приморский муниципальный округ, Архангельская область.

Прилуки – деревня, Устьянский муниципальный округ, Архангельская область

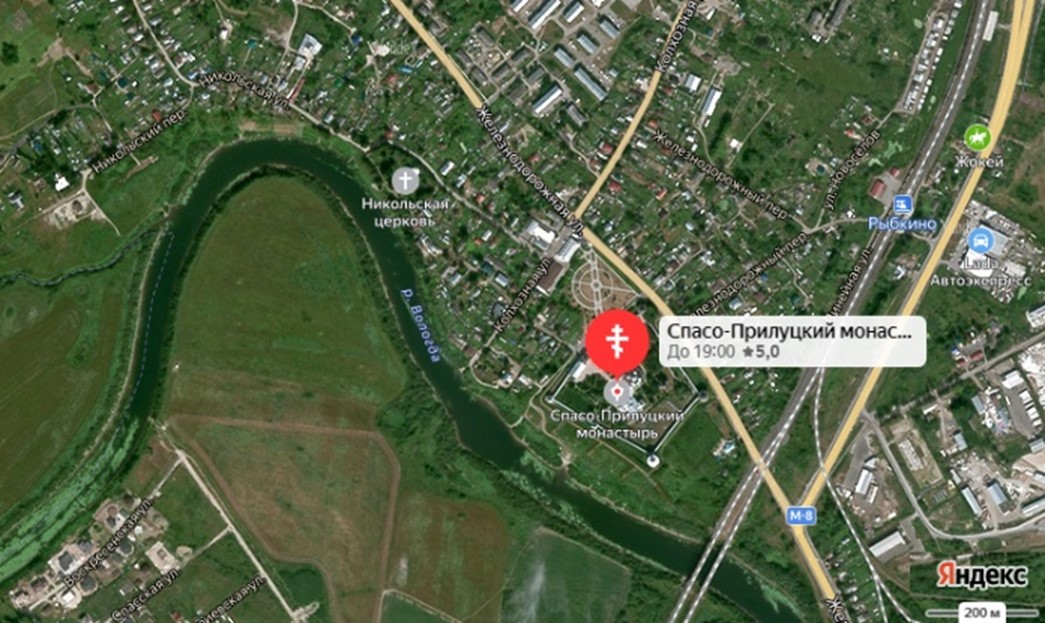

Спасо-Прилуцкий монастырь, г. Вологда, Вологодская область

Прилуки

Комментарии

Меандрирующее русло, характерное для больших и малых рек, отражено в многочисленных народных терминах, обозначающих отдельные меандры (см.): «Много наша река имеет криулей» (Баб. В. Двор.); «Поцьта там, за кривулём» (Межд. Гавр. + Сок. Чекш.) [СВГ 3, с. 125]. Используются также глагольные лексемы и прилагательные, описывающие движение и плановый рисунок водотока: «Река́-то по фсе́м дере́вням обошла́, во́т вы́ходила река́-то фсе́ дере́вни» (Кон. Хмл.); «Ру́чей вы́ходи́л каки́ми зигза́гами» (КАРГ.) Оз. А на уго́рышэк зайдё́ш, фся́ко вы́ходила, фсё́ мысо́цьками, фся́кими мыса́ми вы́ходила она́ (река) (Вель. Сдр); «Э́к как река́ вы́ходила фся́кими-то кривука́ми дак фсе́ три́цять кило́метроф» (Кон. Твр) – иллюстрации к вы́ходить – ‘обойти, обогнуть, образуя повороты, изгибы. О направлении движения течения реки, ручья’ [АОС]

Меандр и образованный излучиной сегмент поймы обозначаются нередко одним термином (губа́)

Заги́бина – ‘изменение положения в пространстве, отклонение в сторону’: «Йе́сь носа́ми, заги́бинами (река)» (Онеж. Ук. Тмц.) [АОС]

Перекопанье – ‘ров для выпрямления русла реки’: «Перекопанье хотели сделать, да так и осталось, значит» (Карг.) [СРГК, 4, с. 450].

Модельные объекты

Спасо-Прилуцкий монастырь и прилегающая территория, г. Вологда Фото А. Соколовой

План Спасо-Прилуцкого монастыря [ Путешествие…]

Источники информации

Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 346 с.

Сидорчук А.Ю. Меандры речного русла // Маккавеевские чтения – 2017. Сборник материалов / Под ред. Р. С. Чалова. М.: Географический факультет МГУ, 2018. С. 93–104.

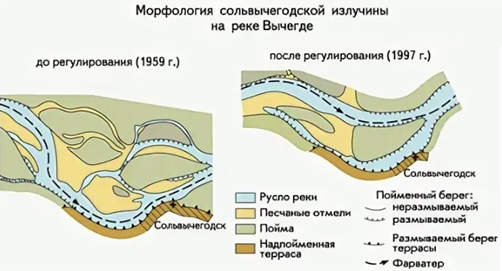

Морфология сольвычегодской излучины на реке Вычегды / Национальный атлас России. [Электронный ресурс]. URL: https://calc.cgkipd.ru/cd2/130-132/132_2(pr).gif (дата обращения: 12.-5.2023)

Ог Э. Геология. Геологические явления. Изд. седьмое. М.-Л.: ГОНТИ НКТП СССР, 1938. 590 с.

Путешествие по России, часть 4 — Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь (г. Вологда, Вологодская обл.) / Записки увлеченной личности: Путешествия всей семьёй. [Электронный ресурс]. URL: https://nikantravel.ru/puteshestvie-po-rossii-chast-4-spaso-pr/ (дата обращения: 12.-5.2023).

Спасо-Прилуцкий монастырь. Экскурсии в монастыре | Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской епархиальный монастырь города Вологды. [Электронный ресурс]. URL: https://spas-priluki.ru/poseshhenie/jekskursii/?ysclid=lmxdkl6xly349118740 https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=dTzYs-O1H4DW0leL99ouZQ&image_size=X4L (дата обращения: 12.05.2023).

Чалов Р.С. и др. Речные излучины / А.С. Завадский, А.В. Панин. М.: Изд-во МГУ, 2004. 371 с.

Чалов Р. С. Русловые процессы (русловедение): учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. 565 с

Чалов Р. С. Извилистость или разветвленность потоков и формирование меандрирующих и разветвленных на рукава речных русел // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2021. № 3. С. 3–12.

Шанцер Е. В. Аллювий равнинны х рек умеренного пояса и его значение д л я познания закономерностей строения и формирования аллювиальных свит. Труды Института геологических наук. Вып. 135. Геологическая серия (№ 55). 1951. 275 с. URL : http://www.ginras.ru/library/pdf/ign135_1951_shantcer

Фото

ilya tikhonov. Река Юг, деревня Коряковская. [Электронный ресурс]. URL: https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=dTzYs-O1H4DW0leL99ouZQ&image_size=X4L (дата обращения: 12.05.2023).

Составители словарной статьи

А. А. Соколова

![Динамика водного потока в излучине [Чалов, 2015, с. 274]](/assets/mgr/images/meandr/dinamika-vodnogo-potoka-v-izluchine-chalov-2015-s.274.png)

![Типология излучин [Чалов, 2015, с. 281]](/assets/mgr/images/meandr/tipologiya-izluchin-chalov-2015-s.281.png)