Русловые деформации

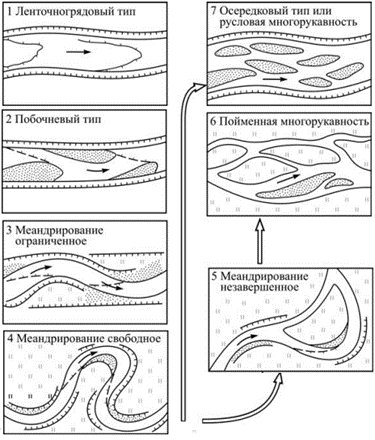

По очертанию в плане различают прямолинейные русла, типичные для участков с ярко выраженной глубинной эрозией, и извилистые и разветвленные русла, формирующиеся при преобладании боковой эрозии. Согласно классификации Государственного гидрологического института (ГГИ), принято выделять семь типов русел рек (рис.).

Русловые деформации обусловлены рядом факторов, включая гидрологический режим реки (расход воды), уклон дна долины, геологическое строение дна и берегов реки. Чем больше извилистость русла, тем меньше его уклон и. соответственно, скорость водного потока. [Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. 1978.]

Широкопойменное русло

Фотогалерея

Народные термины

Фарватер

Матерая – ‘фарватер реки‘ (Той., Потанин, 1869. Шенк. Арх.) [СРНГ, 18, с. 22].

Матёра – ‘фарватер реки; русло реки (обычно в отличие от протоки)' (Сев.-Двин., 1928) [СРНГ, 18, с. 22].

Мáтка – ‘основное русло реки’: «Когда вода с берегов вышла, то говорят: «Она от матки» [СРГК, 3, с. 203].

Полóй – ‘проход на реке между мелями’ (Арх., 1885, Север) [СРНГ, 29, с. 107].

Стрéж – ‘самая средина реки’ (Бурнашев. Беломор., 1960) [СРНГ, 41, с. 304] || ‘Наиболее глубокое и быстрое течение в реке, безопасное для судов; фарватер’: «Стрежень по струе знать»; «Средина и самая глубина, быстрое течение реки, нередко подходящее ближе к крутому приглубому берегу; коренная стремнина, фарватер» (Даль [с примеч. «ныне более употребит.»]. Арх.) [СРНГ, 41, с. 304].

Стрежá – ‘наиболее глубокое и быстрое течение в реке, безопасное для судов; фарватер’: «Даве на стрежи судно стояло, а тепере гляди, как его охомутило. Судно стоит на стрежи, т. е. на достаточной для него глубине, на форватере» (Арх., 1847.); «Судно на стрежу вышло» (Арх.); «На стрежи на самой. На самой глубине» (Мурман., Беломор., 1937) [СРНГ, 41, с. 303].

Стрýга – ‘фарватер реки’ (Сев.-Двин., 1928) [СРНГ, 41, с. 38].

Сýводь – ‘быстрое течение на реке, стрежень, фарватер’ (Р. Печора, 1959) [СРНГ, 42, с. 140].

Сувóй – ‘полоса течения реки; фарватер’ (Арх., 1850) || ‘Фарватер р. Печоры’ (Арх., 1885–1889) || ‘Наибольшая глубина в реке’: «Семга идет сувоем» (Печор., 1968) [СРНГ, 42, с. 141].

Трубá – ‘речной фарватер’ (Сев.-Двин., 1928) [СРНГ, 45, с. 144].

Фарвáтер – ‘русло реки’ (Волхов, Ильмень) [СРНГ, 49, с. 60].

Сужение русла

Óрлицы – ‘узкая часть русла реки’: «Само-то главное — орлицы пройти, там место-то узкое, паром-то трудно вести. На пути попадались орлицы, их трудно пройти, бревна зацепляются» (Пинеж. Арх., 1968) [СРНГ, 23, с. 344].

Межугóрье – ‘часть русла реки, суженная гористыми берегами’: «А дальше межугорье, потом Кажлинский порог» Прион. [СРГК, 3, с. 217].

Динамика русла (новое / старое русло)

Перéрва – ‘новое русло, образованное прорывом воды из водоема, проток’ (Пск., Твер., Даль) [СРНГ, 26, с. 205].

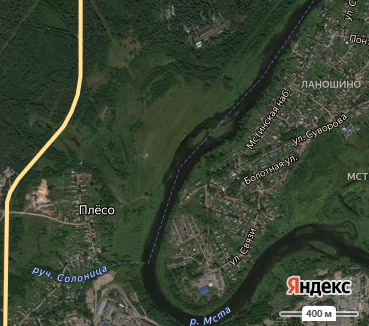

Плёсо – ‘новый берег реки после изменения ее русла’ (Арх., 1885, Арх., 1959) [СРНГ, 27, с. 117].

Полóй – ‘приток, рукав, новое русло реки’ (Волог., Сев.- Двин.)|| ‘Старое русло реки’ (Шенк. Арх., Матер. Срезневского. Волог.) [СРНГ, 29, с. 107].

Промóина – ‘промытое водой новое русло реки’ Даль Пск., 1902) [СРНГ, 32, с 188].

Старúска – ‘пересохшее русло реки [?]’ (Пск., 1966) [СРНГ, 41, с 75].

Заболачивание русла

Пучúна – ‘заболоченная часть русла реки’: «Ето раньше струга была, река расширяется, пучина какая» (Пск., 1966) [СРНГ, 33, с. 168].

Русло реки в промысловом аспекте

Кряж – ‘русло, по которому идет семга’: «Всегда рыбаки ищут кряж, русло, по которому идет семга» (Тер.) [СРГК, 3, с. 43].

Топонимы

Гидронимы

Блудная – река, межселенные территории Заполярного муниципального района, Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Малая Блудная река, межселенные территории Заполярного муниципального района, Заполярный район, Ненецкий автономный округ

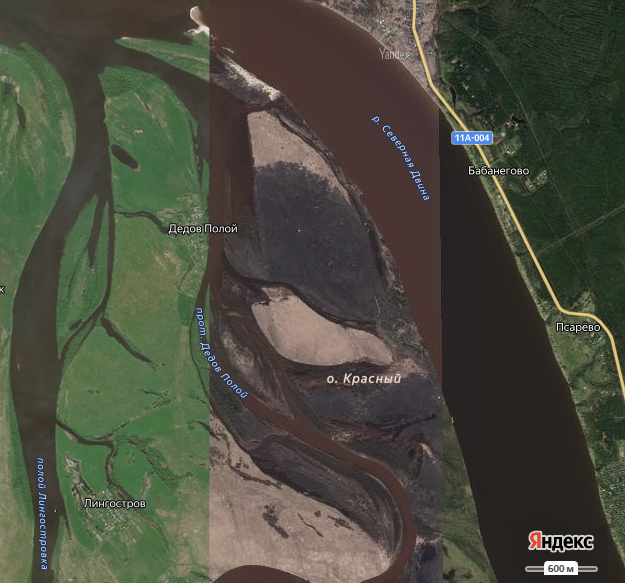

Дедов Полой – протока, Приморский муниципальный округ, Архангельская область.

Сувойная – река, межселенные территории Заполярного муниципального района, Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Ойконимы

Дедов Полой – деревня, Приморский муниципальный округ, Архангельская область.

Плёсо – деревня, Сушанское сельское поселение, Боровичский район, Новгородская область.

Плёсо – деревня, Пестовский муниципальный округ, Новгородская область.

Комментарии

Народная терминология описывает морфологические особенности русел рек и характеристики водного потока, важные для навигации. Лексика, связанная с изменением русла, записана в поселениях, расположенных на берегах Северной Двины и Пинеги, преимущественно около широкопойменных участков. В промысловую лексику вошел термин кряж – русло, по которым идет на нерест рыба. Водоток представлен в динамике: русло пересыхает, заболачивается, река проделывает новый путь (см. спектр значений термина полóй). Термин используется для обозначения искусственным судоходных руслел: «Ноне полой [канал] прорыли, по нему лодки ходят, канал называется» (Арх.) [СРНГ, 29, с. 107]. Отмечается участие местных жителей в облегчении условий плавания: «Воложба наша течет по теребенным местам, люди помогали ей русло свое прокладывать» (теребённый – ‘расчищенный, очищенный от леса, кустов и т. п.’ (Волхов. Новг., 1995) [СРНГ, 44 с. 67]).

Общерусское слово русло в говорах приобретает новые значения, в том числе ‘выемка, желоб’: «Текёт река, так ее забирают досками, вот русло и получается, а потом из него вода тецёт на колесо мельницы» (Кондоп.). Руслом в Карелии называют также тропу, проложенная по снегу, полевую межу, проход между грядами, отверстие в приспособлении для ловли рыбы, перегораживающем реку [СРГК, 5, с. 584].

В гидронимии и ойконимии отмечены реки с извилистым руслом, спрямленные участки русла, протоки

Модельные объекты

Посещение модельных объектов

Технологическая карта учебной экскурсии

Схема маршрута

Видеофрагменты экскурсии

Источники информации

«Река Кушерецка»: мореходная книга XVIII века (историко-культурный контекст, материалы, исследования) / В.Н. Матонин, доц., канд. ист. наук - науч. ред. Архангельск: ТСМ, 2011. 190 с. URL: http://iriran.ru:81/sites/default/files/Lotcia_book.pdf?ysclid=lmek8v1rru612991428.

Составители словарной статьи

А. А. Соколова