Плёс и омут

Плёс – относительно широкий и глубокий участок русла реки между перекатами или выше порога [Котляков, 2007, с. 389]. Течение на плёсах заметно медленнее, чем на прилегающих участках.

Плёс в терминологии речного судоходства – более или менее обширный участок реки, имеющий на всем протяжении одинаковые условия для судоходства, единица судоходных расчетов.

Плёсовая лощина – участок плеса, по которому проходит судовой ход. Во время половодий и паводков направление течения на перекате и на плесах расположено параллельно берегам долины реки, скорость течения на перекате уменьшается

Омут – тихий и относительно глубокий участок реки [Котляков, с. 363], наиболее глубокая часть плёса [Котляков, 2007, с. 401].

Фотогалерея

Народные термины

Ба́лка – «впадина на дне реки’: «Ба́лка, где паро́ги таки́и, идѐт ряка́, а пато́м ме́лка» (Остр. Родовое, 1965) [ПОС, 1, с. 101].

Бонга – ‘глубокое место в реке, озере; омут’: «Бонга — это место глубокое в озерах, а в реках — омут»; «А сам-то утонул, в бонгу попал» (Выт.) СРГК, 1, с. 96].

Бочáг – ‘яма на дне реки, озера; омут’: «Купались мы в бочаге, глубоко было» (Межд. Стар.); «Поди на реку за водой, где бочаг, дак там чище вода» (Сок. Феоф.). [СВГ, 1: 42].

Бочажóк – ‘яма на дне реки, озера; омут’: «Всё бочажкй на реке-то» (У-К. Осилк.); «Вон из того бочажка я и напилась» (Тарн. Рамен.) [СВГ, 1, с. 43].

Глазник – ‘омут’ (Подп.) [СРГК, 1, с. 337].

Глубóтка – ‘глубокое место’: «Купайтесь около берега, у нас в реке глуботки ёсь» (К-Г., Новое) [СВГ, 1: 112].

Заóструга – ‘глубокое место в реке’: «Есть здйсётко и заоструги» (Тот. Маныл.) [СВГ, 2, 135].

Застрýга – ‘глубокое место в реке, озере; омут’: «Попадёте в заструги, дак накупаетесь» (Тот. Б. Горох.) [СВГ, 2, с. 153].

Застру́га – ‘омут, глубокое место в реке’ (Дёмуш.) [Мызников, 2021, с. 157].

Коры́тина – ‘углубленная длинная яма на дне водоема’ (Кузнецов): «Рубят поттон, как карытина» [ПОС, 15, с. 294].

Коры́тино – ‘глубокое место (в реке, озере)’ (Гд.) [ПОС, 15, с. 295].

Лимáн – 'глубокое место в реке, озере; яма’: «К Короваину-то купаться не ходите, там лиманов много, утонете» (Ст. + Холм.) [НОС, с. 507–508].

Объямок – ‘углубление в дне реки, водоема’: «В этай обйамки рыба» (Гд.); «В реке где обйамки, большые глубины — колода, обломки леса» (Стр.) «Обй´амак — ´омут, ´яма в реке, виры тожэ» (Гд.)» «Там в абйамках рыба стаит» (Остр.) [ПОС, 22, с. 473].

Объямочка – ‘небольшое углубление в дне реки, водоема’. «Толька есь абйамачки такие, а в некатърых местах сафсем пиресыхают» (Гд.) [ПОС, 22, с. 474].

О́мут – ‘глубокое место в реке’: «Омут – яма в реке» (Тамица. Анциферовский Бор) [Мызников, 2021, с. 321].

Омутúна – ‘яма на дне реки’: «Омутина там была за мельницей, да, видно, замыло» (Валд.) [НОС, с. 721].

Плёс, плёса, плёсо – ‘глубокое место в водоеме’: «Мярёжа — ей и на мяли у плёса ставят; γде самая γлубина — то и плёс» (Вл.); «Глубокая места в ряки плёса или ямина называица» (Дед.); «Вы против гарода ни купайтесь — тут шырокая плёса. Плёса — эта глыпкое, никаким багром ни дастать дна» (Дед. +Холм. Н-Сок.); «В нас кул маста плёса большая, да далико [воду] насить» (Дн.) «Плёса — вымытая водою в реке глубокая яма» (Копаневич) [ПОС, 266–267].

Стрýга – ‘омут, глубокая яма на дне реки’: «Струга — омут. Река вроде смирная, но струга всё же есть» (Волх.) || ‘Неглубокий омут, пересыхающий в летнее время, оставляя лужи с водой’ «Струга — омут в речке, неглубокий, пересыхая, оставляет лужи с водой, там обычно водятся караси. Мережи на струге стоят с огузёнками под карасей» (Ст.); «Ребятишки в струге кораблики пускают» (Новг.) [НОС, с. 1150].

Топонимы

Плёсо – деревня, Сушанское сельское поселение, Боровичский район, Новгородская область.

Плёсо – деревня, Пестовский муниципальный округ, Новгородская область.

Микротопонимы (по лоциям рек)

Беловские Борозды – плес (р. Сухона), Вологодская область.

Нижняя Тозьменская Борозда – плес (р. Сухона), Вологодская область.

Микротопонимы (промысловая лексика)

Яма –‘ название тони’: «А тони по реке были часто: Яма, Черёмуха, Колониха, Кица» (Варзуга) [Мызников, 2021, с. 565].

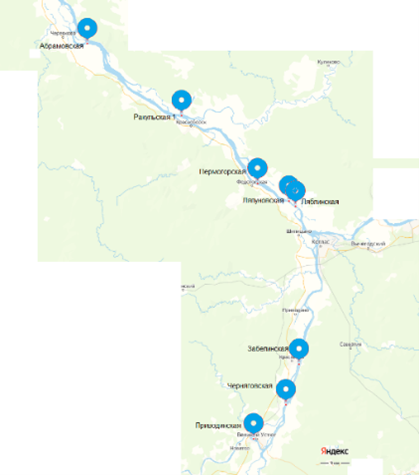

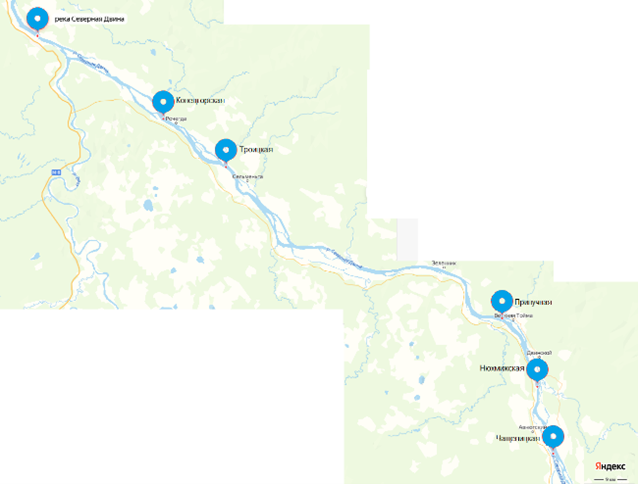

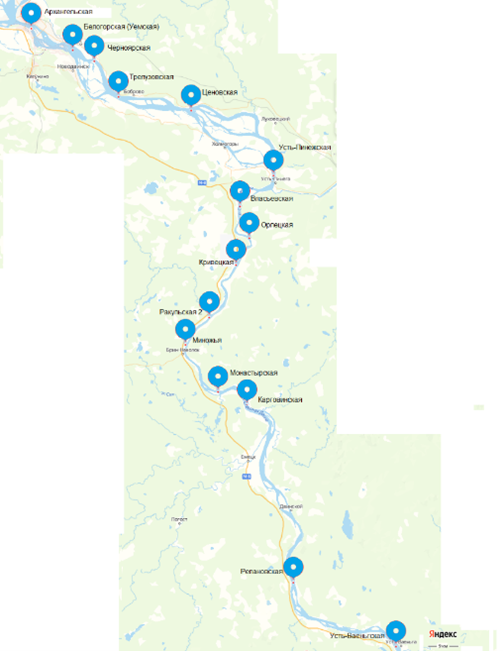

Зимовальные ямы (Северная Двина):

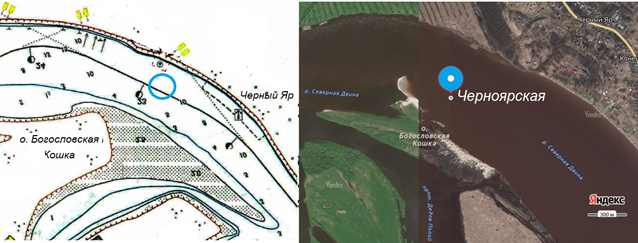

Черноярская

Белогорская

Миножья

Прилучная

Комментарии

Народные термины, обозначающие плёс и омут, зафиксированы во всех говорах региона, хотя в отдельных случаях информанты смешивают понятия омут и водоворот. Идентифицировать конкретный термин помогают указания на возможность купаться (информанты предупреждают, что водовороты представляют опасность). Плесы и омуты определяют фарватер реки и имеют промысловое значение как зимовальные ямы. В терминологии ихтиологов и рыбаков русловая зимовальная яма состоит из следующих частей: предъямье - начинается за 20-30 м до участка с максимальной глубиной, поклевки здесь такие же, как и везде по реке; вход (свал) - место с постепенным снижением рельефа, очень любимое хищниками; яма - участок максимальной глубины с обычной частотой поклевок (за исключением донных рыб, например, сома, которые здесь ловятся лучше всего); выход — место с постепенным повышением рельефа, уловистое, хотя и не настолько, как вход; послеямье - длится 40-50 м после участка с максимальной глубиной, здесь часто клюют жерехи и щуки [Образование и виды зимовальных ям].

Большая часть зимовальных ям отмечена в промысловой микротопонимии, некоторые пронумерованы.

Источники информации

Котляков В. М., Комарова А. И. География: понятия и термины: пятиязычный академический словарь: русский английский французский испанский немецкий. М.: Наука, 2007. 859 с.

Перечень зимовальных ям на территории Архангельской области / Правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/prikaz-minselkhoza-rossii-ot-13052021-n-292/prilozhenie/prilozhenie-n-4/?ysclid=lmolbpdezb983929486 (дата обращения: 31.05.2023).

Самойлов К. И. Морской словарь. М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/sea/.

Образование и виды речных ям / Кремлёвские ворота. По столице и Подмосковью. [Электронный ресурс]. URL: https://kremlinvorota.ru/ves-ulov/donnaya-yama.html?ysclid=lmke6do1wa829798758 (дата обращения: 31.05.2023).

Чемагин А. А. Миграции и перемещения рыб в системе «русловая яма – река» // Вестник МГТУ. 2018. Т. 21. № 2. С. 309–318. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/migratsii-i-peremescheniya-ryb-v-sisteme-ruslovaya-yama-reka?ysclid=lmkeec5ljw69671021

Составители словарной статьи

А. А. Соколова

![Плёс и омут [Котляков, 2007, с. 389]](/assets/mgr/images/ples-omut/plyos-i-omut.png)