Продольный профиль русла

Продольный профиль реки – это профиль водной поверхности и дна, проведенный по линии наибольшей глубины (тальвегу) от истока до устья. Может быть представлен в виде сложной кривой, описывающей изменение абсолютных или условных отметок высот.

Продольный профиль отражает соотношение силы реки и сопротивление этой силы, а также важные параметры речной долины: падение – разницу высот между истоком и устьем и уклон – отношение падения к длине реки.

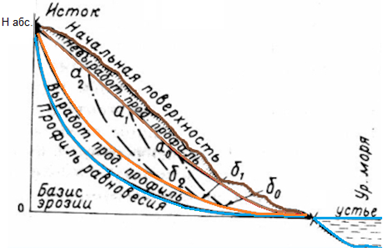

Продольный профиль реки формируется в результат эрозионной деятельности водотока, проявляющийся в изменении уклонов дна (тальвега) или водной поверхности вдоль по течению реки. Река, углубляя свое русло, стремится преодолеть различные неровности, которые со временем сглаживаются, и постепенно вырабатывается более плавная (вогнутая) кривая, или профиль равновесия реки Углубление русла водотока ограничивается базисом эрозии – уровнем водного бассейна (озера, моря), куда впадает водоток. Общим базисом эрозии для русловых водотоков является уровень Мирового океана.

Продольный профиль реки очень близок по очертанию к продольному профилю самой речной долины. С понижением базиса эрозии размыв дна русла усиливается, а с его повышением – замедляется. В своем развитии продольный профиль проходит ряд стадий:

1. Юность и ранняя молодость – профиль недостаточно выработан, имеет резкие перепады, изломы в местах выхода твердых пород. На таких участках возникают пороги, порожистые участки, водопады. Интенсивно происходят процессы размыва.

2). Зрелость – течение становится более спокойным, усиливаются процессы выравнивания продольного профиля.

3. Поздняя зрелость – процесс выравнивания продольного профиля достигает состояния равновесия между эрозией (размывом), переносом и аккумуляцией (отложением). Формируется устойчивый профиль равновесия, имеющий плавно вогнутую параболическую форму, уклон плавно уменьшается от истока к устью. Энергия реки тратится преимущественно на на перенос отложений.

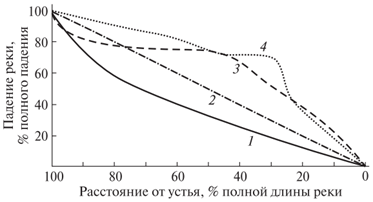

Для рек Северо-Западе России характерны следующие формы продольного профиля:

- прямолинейный профиль с относительно равномерными уклонами на всем протяжении реки (типичен для малых рек);

- сбросовый или выпуклый профиль – малые уклоны в верховьях и большие в нижнем течении реки (реки Карелии и Кольского полуострова);

- ступенчатый профиль – река преодолевает участки трудно размываемых горных пород или проточные озера (озерно-русловые системы);

профиль равновесия, выработанный рекой при стабильном базисе эрозии – отдельные участки Северной Двины, Вычегды и других равнинных водотоков; русло либо врезанное, либо адаптированное (ширина поймы не более 2–3 ширин русла широкопойменного русла адаптированным или врезанным, слабоустойчивого – устойчивым и морфодинамических типов русла с преобладанием разветвленного на Северной Двине и меандрирующего (извилистого) на Вычегде [Котляков, 2007, с. 447; Котляков, 2007, с. 448; Михайлова, Чалов, 2021, с. 28]

Фотогалерея

Народные термины

Бороздá – ‘русло реки’: «Русло реки борозда и ёсь. По борозде вода-то течёт, не по полю» (Тот. Бор.) // ‘Проток, речка, соединяющая два водоема’: «В Захарьинской бороздё много рыбы ловят» (В-У. Балаг.) [СВГ, 1, с. 40].

Желобúна – ‘русло реки’ (Слов. Акад., 1847; Вытегор. Олон., 1931) [СРНГ, 9, с. 109].

Ложúнушка (фольк.) – ‘русло реки, водного потока’ (Онеж. Былины, 1948) [СРНГ, 17, с. 108].

Потóчина – ‘русло потока, ручья, реки, ложбина, овраг, долина реки, ручья’ (Слов Акад 1822 Борович Новг., 1923-1924, река Мста Новг., 1955) [СРНГ, 30, с. 300].

Русловúна – ‘русло реки’: «Станцию построили на этой русловине, река мельче стала» (Тер.) [СРГК, 5, с. 584].

Стреж – ‘русло реки’ Даль) [СРНГ, 41, с. 302].

Плёс

Плё́со – ‘участок реки между изгибами, отличающийся большей шириной и глубиной’: «Э́тта глубоко́, плё́со называ́етсэ, а пото́м времена́ми че́рес де́сять пятна́ццать кило́метроф – перека́т, он дё́ржыт, плё́со-то глубо́ко, а здесь ме́лко, намыва́т песо́к, э́то называ́етсэ перека́т» (Хаймусово) [Мызников, 2021, с. 356].

Плёсо – ‘широкое место в реке, озере’: «На плёсо рыба собирается, гуляет, в это время, клубком ходят. Как налим на плёсе, наживы не надо» (Новг.); «Плёсо — широкое место на реке, озере. Обычно очень спокойное, на плёсе хорошо клюёт рыба» (Хв.) || ‘Место в реке со спокойным, тихим течением’: «Плёсо — где тихое ровное течение реки, где нет быстрины, порогов и омутов» (Бор.); «Плёсо — это тихое место в течении реки» (Люб. + Валд., Вол., Мал., Мош., Новг,, Ок., Парф., Сол., Ст.) [НОС, с. 823].

Тúхая водá – ‘о части реки с медленным течением (Арх. Губ.) [СРНГ 44, с. 464].

Гремя́ха – ‘падающий со скал поток воды’: «Гремяха — с пахты вода падат» (Поной) [Меркурьев 1979, с. 36].

Ка́рега – ‘порог, место под падуном’ (Беломор.) [Сало, 1966, с. 93].

Лáвка – ‘небольшой водопад, через который можно проехать на лодке’ [Меркурьев 1979, с. 107].

Падýн – ‘водопад’ (Кандалакша, Териберка) [Меркурьев 1979, с. 107].

Пéчка – ‘водоворот’: «Пёчка в етой реки была у щелей. Не заетьте ф печку!» (Кандалакша) [Меркурьев 1979, с. 111].

Народные термины и топонимы размещены в соответствующих словарных статьях

Источники информации

Котляков В .М., Комарова А. И. География: понятия и термины: пятиязычный академический словарь: русский английский французский испанский немецкий. М.: Наука, 2007. 859 с.

Макаревич А. А., Яротов А. Е. Речной сток и русловые процессы: пособие / Минск: БГУ, 2019. 115 с. URL:

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/231131/1/makarevich_yarotov.pdf?ysclid=lm06tti4ki733954859

Михайлова Н.М., Чалов Р.С. Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды по сложности русловых процессов и условиям управления // Водное хозяйство России. 2021. №3. С. 25– 50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-uchastkov-rusla-severnoy-dviny-i-vychegdy-po-slozhnosti-ruslovyh-protsessov-i-usloviyam-upravleniya?ysclid=lm0dqqe1lv802982326

Составители словарной статьи

Соколова А.А.