Период ледостава

Ледостав – неподвижный ледяной покров. Процесс ледообразования зависит от климатических условий, гидрологических, гидравлических и теплофизических особенностей водотока. В рассматриваемый сезон наблюдаются явления, связанные с подвижками и сжатием ледяных покровов (образование торосов), с таянием и замерзанием льда при длительных оттепелях (появление снежницы – воды на льду). При снижении уровня воды в реке участки ледяного покрова вблизи берега или на мелководье опускаются на дно (осевший лед).

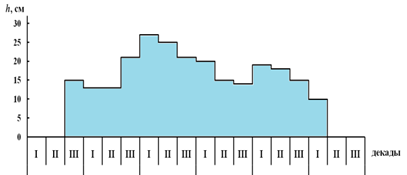

Основной показатель интенсивности ледовых явлений при установившемся ледоставе – рост ледяного покрова. Получить количественные характеристики речного льда позволяет ледомерная съемка – измерение толщины льда и шуги под ним, а также толщины и плотности снежного покрова. Отмечаются также особенности поверхности снежного покрова (ровный, с застругами; сдувание – полное, сильное, частичное; места скопления снега) и ледяного покрова (гладкая, неровная, торосистая) [Котляков, 2007, с. 280; Козлов, 2020, с. 39; Наставление…]. В практических пособиях для любителей подледной рыбалки приводятся данные о толщине льда для разных видов нагрузки.

Фотогалерея

Народные термины

Ледостав

Ледоста́в – ‘образование, установление сплошного ледяного покрова (на реке, море и т. п.)’: «Лёт стано́витсэ дак ледоста́ф, у нас река́ друго́й рас замё́рзнет, хо́дят по реке́» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 232–234].

Ледостáв ‘образование ледяного покрова при замерзании реки, озера’: «До полнъва лидастава нильзя сига лавить» (Гд.) [ПОС, с. 16, с. 557].

Ледостóй – ‘ледостав’: «Ледостой крепкий» (Дем.) [НОС, с. 498].

Постанóв – ‘ледостав’: «Нонечъ постанов озера-то худой: замёрзло со швеем, потом свей этот понесло, до дна иное место набивши» (Ст.) [НОС, с. 922].

Льдина, льдинка – ‘ледяной покров’: «Запе́шывали, вот о́сенью по то́нкой льди́ны невода́ запе́шивали, вот в Беломо́рск е́здили, там бо́льшэ фсего́ неводна́ лови́лась» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 248].

Виды льда

Шугова́тый лед – ‘бугристый, неровно замерзший (о льде)’: «Шугова́тый лёт, а в реки́ -то шы́пша и зову́т» (Вирма) [Мызников, 2021, с. 558].

Луба́нда – 'верхний непрочный слой льда, часто со снегом и водой' (Медвежьегорский, Прионежский, Кондопожском р-ны) [Мызников, 2021, с. 757].

Осённый лёд – ‘плотный, прозрачный лед’: «Осённый лёд, он садится, а весной шильем стоит» (Медв.) [СРГК, 3, с. 105].

Плитнúк – ‘тонкий слой льда под основным слоем’: «Рыбу тогда нельзя ловить было: плитняку много, плитник - тоненький ледок под основным льдом. Плитнику полная матица, нельзя ловить» (Вож. Новож.) [СВГ, 7, с. 70].

Ро́пак – ‘лед, образовавшийся поверх основного’: «Ро́пак – э́то двойно́й лёт. Ну лёт вода́ замё́рзла, а пото́м о́ттепель и́ли што. Э́тот лёт не та́ет так стои́т, а вода́ вы́шэ поднима́етсэ и опя́ть лёт ростё́т, вот ро́пака, е́сли кре́пкий, ну наро́ст, што тебя́ несё́т, зна́чит ты идё́шь, а нет, лы́жы прова́ливаютсэ, а без лыш и не су́ йси» (Сенная Губа) [Мызников, 2021, с. 430].

Шу́вола – ‘вода между двумя слоями льда’: «Там под низом шу́ вола, а но́вый лёт наро́с говоря́т» (Нюхчозеро) [Мызников, 2021, с. 558].

Неустойчивость ледостава

Пóлый – ‘незамерзающий, не покрытый льдом’: «Сейчас речка больше полая зимой» (Медв.) [СРГК, 5, с. 68].

За́берёг – ‘незамерзшая полоса воды между льдом и берегом’ (Солозеро) [Мызников, 2021, с. 138].

Ледостав в фольклоре (приметы)

С мостóм – ‘с ледоставом, с замерзшей рекой, озером’: «Зимний Никола или с мостом, или с гвоздём; лёд был — дождь пробьёт, как гвоздём проточит» (Дем.) [НОС, с. 584].

Топонимы

Катойконимы

Рекоста́вы – ‘прозвище жителей д. Целегора’: «Жителей деревни Целегора прозвали рекоставами, потому что поздней осенью они вывозили сено с другого берега и ускоряли ледостав на Мезени с помощью брёвен» (Мезен.) [Мызников, 2021, с.422 ].

Комментарии

Народная терминология ледостава включает название процесса и обозначение разных видов льда. По составу понятий она близка к используемой в гидрологии и речной навигации. Согласно иллюстрациям, толщина ледового покрова для безопасного передвижения человека должна быть не менее 5 см (по требованию МЧС – более 7 см). Опасность для плавания представляет шуга – всплывший на поверхность или занесенный вглубь потока внутриводный лед в виде комьев, ковров, венков и подледных скоплений [Земляновский, 1988]. В Карелии и на Кольском полуострове терминология ледостава дополнена заимствованиями из саамских диалектов [Мызников, 2021, с. 757].

При выделении разных видов льда учитываются стадии образования, внешний облик и устойчивость к нагрузкам (критерий безопасности). Информанты не всегда правильно трактуют происхождение ледовых образований. Так, шуга́ в значении ‘мелкий битый лед на поверхности воды’, образуется в результате кристаллизации воды, а не дробления льда.

Иллюстративный материал содержит примеры объяснения сроков образования ледового покрова. Замерзание рек на Терском берегу Белого моря связывают с конкретными родами и видами облаков. Кучевые облака, которые как города стоят», служат признаком перехода температуры через 0°С и начала ледостава: «Пока река-то пола стоит, дак в море тучи стоят, как города повыставляются, дак к морозу» (Тер.) – из иллюстрации к повыставляться – ‘появиться, возникнуть’ [СРГК, 4, с. 601]. В ряде иллюстраций отмечено изменение ледового режима рек, более позднее замерзание, сохранение участков с чистой водой. Это согласуется с научным фактом – на Севере сроки ледостава смещаются в сторону более поздних. В низовьях Онеги, Северной Двины, Печоры на 5–10 суток, реках Кольского полуострова на 3–5 суток [Агафонов и др., 2006].

Модельные объекты

Реки любого типа. Следует учитывать, что ледовый покров не образуется на участках с быстрым течением (порогах, перекатах), в местах русловой разгрузки подземных вод (субаквальные родники).

Источники информации

Агафонова С. А., Фролова Н. Л. Особенности ледового режима рек бассейна Северной Двины // Водные ресурсы, 2006. 33. №6. С. 1–9.

Агафонова С. А., Василенко А. Н., Мироненко А. А., Фролова Н. Л. Ледовый режим и его опасные проявления на реках Арктической зоны России // Ледовые и термические процессы на водных объектах России. Труды V Всероссийской конференции. Институт водных проблем РАН. 2016. С. 15–21.

Земляновский Д. К. Лоция внутренних судоходных путей. М.: Транспорт, 1988. 224 с.

Инженерная гидрология. Определение расчетных гидрологических характеристик: учебно-методическое пособие / сост. Т.В. Гавриленко, Ю.Е. Гавриш. Красноярск: СФО, 2012.

Козлов Д. В. Моделирование ледовых явлений: учебное пособие. М., 2020. 145 с.

Котляков В.М., Комарова А.И. География: понятия и термины: пятиязычный академический словарь: русский английский французский испанский немецкий. М.: Наука, 2007. 859 с.

Фролова Н. Л. Многолетние изменения водного и ледотермического режима рек Онега и Северная Двина и их потенциальные изменения под воздействием изменений климата. Научный отчет. М., 2021. С. 61. [Электронный ресурс] URL: https://www.ecosociety.ru/wp-content/uploads/2021/12/Otchet-gidrologicheskij.pdf?ysclid=ln8i1enj1k309030671 (дата обращения: 22.11.12).

Безопасная толщина льда. [Электронный ресурс] URL: https://blogdlarybaka.ru/wp-content/uploads/2/6/f/26f321fa1114eb50f61bd2e71c9337ed.jpeg (дата обращения: 22.11.12).

Составители словарной статьи

А. А. Соколова